康拉德仍认为他能以大胆的调度打赢东边这场大战,于是这时,在渐渐无力的“北攻”之外,加上南部一击。他从第三集团军抽走约瑟夫·斐迪南大公的第十四军,命其在拉瓦鲁斯卡镇(不久后将声名大噪的一个镇)附近的一片马铃薯田,进攻普列韦部的左侧翼。八月二十六日这个奥地利军由亚历山大·布罗施(Alexander Brosch)上校的第二皇家步兵团打头阵攻进去,他们就要首度体验打仗的滋味。他们的(青铜)加农炮首度开火时,有个军人向同袍说道:“兄弟,这些炮要一路轰到基辅!这下俄国人真的完了。”俄国人当然没完蛋。在这场战斗里,一如在其他大部分战斗里一样,奥地利旧加农炮大部分不管用,未能打中正从遥远某个丘陵后面间接开炮的俄国榴弹炮,甚至找不到那些炮的位置。

这支皇家高山步兵团,编成两个长长的小规模战斗队形,摇摇摆摆穿过马铃薯田,仍受累于随身携带的绳子、镐、冰斧、带钉铁鞋底。他们一接受现代火力的洗礼,立即省悟战争荣耀的虚妄。数十团白色和红色烟雾在头上方发出爆裂声,这些士兵首度感受到榴霰弹的威力。有位名叫约翰·科马罗米(Johann Komaromi)的该团步兵,描述了奥地利人的反应:“我们队形大乱,缩成数个小群体,想尽办法远离如雨落下的弹丸。”但榴霰弹的特色就是弹丸遍地落下,落在“我们的前后左右”。立即有六枚炮弹在他们上方爆开,引发恐慌,士兵“四处乱跑”以躲开弹幕。科马罗米在一山丘顶上趴下,往外一看……什么都没有。他写道:“完全不见敌人。”东线战事的一个奇怪之处,乃是未学过西方壕沟挖法的俄军,只往地上挖深沟却未筑矮防护墙,人一躲进壕沟,从外面看就不见踪影了。奥军行进时,直到俄国农民兵站起身开枪,才注意到有俄军在近旁。[1]

俄军榴霰弹打到上空,弹头装有引信的炮弹落地,把草土炸到十二米的空中,皇家步兵团各排急往山下冲,跑了近百米跪下,以掩护下一批同袍过来。他们在下一个树林里找到俄军,以个别开火回敬俄军齐射的火力。同旅的另一团投入前线时,他们从侧翼包抄,把俄军赶出树林。俄军退到另一个树林继续开火。

几小时后奥军也拿下那片树林,但俄军火炮仍从看不见的远处阵地开炮,炮弹落在他们之间,准度惊人。这是刚开打的科马鲁夫战役的其中一小段,而在这一小段里,奥地利在战术、战略上的缺陷完全呈现。奥地利人抱着基本上属于十九世纪的观念,即战场上坚毅和决心会战胜火力与兵力的观念,来投入这场战争。布罗施的团报告道:“俄军藏身壕沟与树林里,使我们的步枪不易找到目标,从而迫使我们上刺刀往前冲锋。”[2]

这当然就是俄国的盘算:把奥地利人赶到开阔地杀掉。俄国步兵团士兵若与奥地利皇家步兵团士兵单挑,绝非后者的对手,但靠着齐射的火力,他们重创敌人,而俄国炮兵安稳地位于步兵团后方约三公里处,不断炸死奥军。拿下第二座树林后,奥地利人本该掘壕固守或退到俄军火炮射程之外,结果却受到军官的糊弄——“你们心里不怕,对不对?”——要他们再度进攻,目标指向远远的炮阵地。这最后一次冲锋,损耗更多精锐兵力却毫无所得。奥军也让自己的军官无端步入鬼门关;科马罗米的营长和连长都在这场战争第一天丧命。他的排长冷冷看淡这些伤亡,开玩笑道“今天还在,明天走掉”,一个星期后他也战死。[3]

对俄军来说,这场战争也不是很顺利。与俄军每次交火,奥地利人都注意到对方火力管控不佳。俄国步兵团不准单兵单独开火,只能照军官指示一齐开火。但他们总是往高处打,因而被他们打死打伤的前线奥军士兵,不如后方没有提防而被他们打死打伤的奥军士兵来得多。只要曾有俄军待过的地方,地上都散落黑色小弹夹,说明他们开枪浮滥不知节制。这些爱扣扳机的俄国农民兵,可能使俄国步兵团变成没牙的老虎;在俄国每月为全军一百一十五个师生产五千九百万发子弹时,光是俄国一个师打一天仗就能轻松打掉四百万发。换句话说,俄国三座子弹工厂一年生产七亿发步枪弹,而军队一个月就把一年产量打掉。[4]

俄国炮兵已开始感受到炮弹不足,而且此后直至战争结束,都未能摆脱此不足之苦。俄国制定作战计划者把重点放在动员其庞大军队,却未用心思索在战场上如何维持这支大军。达尼洛夫将军忆道,“需求之大怎么也料想不到”。俄军参谋部以为一个月三十万枚炮弹的产量(相当于每炮每天一至两枚炮弹)足敷使用,但实际上显然不够。炮手一天发数百枚炮弹,一个月耗掉两百万枚,使库存迅速耗竭,但由于战争开始时,苏霍姆利诺夫的陆军部已关闭俄国的炮弹工厂,把工厂工人送到前线,所以耗掉的库存根本补不回来。要从国外买也不易,因为俄国的港口遭封锁(土耳其人封闭黑海、德国人封闭波罗的海)。[5]

为善用克拉希尼克之胜的余威追击溃败之敌,丹克尔下令仍归他指挥的两个军于八月二十六日出击。走没多远,他们就发现俄军并未撤退,而是在鲁德尼克(Rudnik)周边的下一排高地上筑起强固阵地,挖了战壕且部署了火炮。此事具体地说明了为何奥地利绝对打不赢这场战争。俄国有更多兵员,更多火炮。奥芬贝格曾得意地表示,奥地利炮兵“向来的优秀表现”会抵消俄国在炮兵和口径上的优势,结果完全不是这么回事。俄国炮兵在八公里的射程内有效打击奥军,而配备青铜加农炮的奥军得逼近到三公里或更近处,炮才打得准。俄国人在每一处的火炮数量也多于奥军,因而,诚如某绝望的奥地利报告所说的,“敌人始终能以其少量火炮消灭我们的进攻步兵团”,用剩下的火炮消灭奥地利的火炮,造成“大量伤亡”。[6]

但火炮只是使奥匈帝国在这场战争中吃瘪的诸多因素之一。奥军为数不多的机枪,因为机枪组员抹猪油防锈导致枪管卡住而故障(康拉德的总司令部吼道,“立刻把每挺机枪的猪油清干净”[7])。奥地利人没有办法迅速移动、用火炮和机枪为步兵团助阵或将敌人打得一蹶不振。他们再怎么好也只是如同一支没有火炮助阵的小型俄军。俄军步枪射击出了名的不准,但诚如某奥地利军官所说的,俄军众枪齐发的气势(“他们许多人从远距离一齐开火,低沉的枪声轰轰不断”),令奥地利战斗部队胆寒,尤其是因为奥军通常不准还击,“上级严令保住他们仅有的少许弹药”。武器和知识的贫乏,战前就已明显可见,但多年来康拉德粉饰太平,掩盖真相。

酷热的八月天,丹克尔部将领伫立凝望鲁德尼克的俄军壕沟,讨论如何对付。他们把攻击行动延后一天,然后于八月二十七日打入覆盖林木的高地区。每个部队都死伤惨重,奥地利炮兵完全未出手干扰位于掩体里的俄军。奥地利第八十三团攻下一道俄军壕沟,上校团长接受了一名俄军上校和他团里数百人投降。俄军上校挥着白手帕从壕沟里现身,就奥军士兵的“勇敢”向奥军团长道贺。他说,“我的兵绝不会那样子进攻”,而从战场上横七竖八、无法替补的奥地利人尸体来看,这实在称不上是恭维。俄军上校和其他战俘被送到后方,离去时他向奥军上校说:“脱掉你穿的那些黄色军官绑腿;我们远远就看见它们,朝它们开火。”[8]

双方军队仍不清楚对方位置,只能诉诸揣测,但被奥地利参谋部誉为“精明、做事有条不紊之杰出领导人”的伊万诺夫,这时开始理出头绪。[9]他猜丹克尔部的左翼是整个奥地利北方面军的左翼,且认为那左翼位于从托马舒夫到扎莫希奇的道路上,于是命普列韦的第五集团军往西南急走,从侧翼和后方攻打它。萨尔扎要在古拉伊的高地上停住,挡住奥军,让普列韦部打进他们的侧翼。鲁斯基要与俄国第三集团军直直往前挺进。利用伦贝格到拉瓦鲁斯卡的道路,他将能攻击位于伦贝格的奥地利第三集团军,或从南边逼使奥地利第四、第五集团军往中间移动以便予以包围。

丹克尔未觉察自己可能遭从两侧翼包抄吃掉,仍一味要求进攻,催促其疲累的部队往维兹尼察(Wiznica)溪走,然后渡溪。丹克尔的第一军(第五、第四十六师)吃力往维尔科瓦斯(Wilkolaz)前进。七十一岁的萨尔扎未遵照指示在古拉伊固守,反倒退往卢布林。伊万诺夫当场毙了他,升阿列克谢·埃弗特(Aleksei Evert)接替。

丹克尔的第十军进入古拉伊,发现俄国步枪和其他装备散落一地。[10]在为期三天的克拉希尼克之役中,奥匈帝国部署一百四十四个步兵营、七十一个骑兵中队、三百五十四门火炮对付兵力约略相当的俄军,俄军失利,损失两万人和二十八门炮。丹克尔虽损失一万五千兵力,但仍获颁玛丽亚·特蕾莎十字勋章(Maria Theresa Cross)表彰其英勇,而皇帝则为终于在这场战争中取得胜利感到极为欣慰。在维也纳,有人迅即编出曲子《丹克尔将军之歌》(Lied vom General Dankl)。歌共八节,描述“俄罗斯大军从北方越过干草原而来,如沙滩上的沙粒不计其数”,恣意“杀烧和劫掠”。这首歌唱道,丹克尔把“俄罗斯狗”一路赶回卢布林,他的部队“以有力的喊杀声拼命追击”,厕身其中的丹克尔挥剑砍倒俄罗斯狗,直到“无俄罗斯人可杀”为止。[11]

康拉德的积极进攻,一时之间似乎收到成效。战前他狂妄地预测他会像凿子般把俄军裂成两半,把他们赶进黑海和普里佩特湿地,而当下这预测似乎就要成真。[12]丹克尔已重创萨尔扎的集团军,奥芬贝格已蓄势待发准备攻打普列韦部。把来自东普鲁士的消息也纳入考虑的话,俄国的情况更显不妙。在东普鲁士,德国第八集团军得到从法国抽调过来的两个军和一个骑兵师增援,八月底时投入坦嫩贝格之役(Battle of Tannenberg),击溃俄国西北方面军的两个集团军,死伤俄军三十万,掳获六百五十门炮,威胁挺进波兰,与节节进逼俄国的奥军联手。柏林贩卖报刊的女人向路人喊道:“掳获数千俄国战俘,兴登堡还在算他们人数!”(因为报童都被送上前线)[13]

但德国胜利不表示奥地利也会胜利。虽有《丹克尔将军之歌》,但奥地利并未将“俄罗斯狗”解决。他们只是暂时后撤,而且无疑未退到卢布林那么远。能停下休息的少数奥军部队,每个夜里都被哥萨克人(或哥萨克人来袭的传言)惊醒,“向四面八方猛开火”,被自己人打死打伤的奥地利人,远比死伤于哥萨克人之手的奥地利人还要多。[14]但德皇仍在二十八日颁予老迈的弗朗茨·约瑟夫功勋勋章(Pour le Mérite)——普鲁士最高勋章,又称“蓝马克斯勋章”(Blue Max)——以感谢奥地利拿下的这些初期胜利(如果能把它们称作胜利的话)。

丹克尔于二十九日再度出击,攻进下一道丘陵,死伤殆尽。埃维特的第四集团军正集结更多兵力,欲往西推进找出丹克尔的侧翼。在中间部位,丹克尔的第三十三师从俄国人手里辛苦夺下皮奥特罗科夫(Piotrokow)村,但不久又被敌方枪炮杀死数千人。光是第八十三团在二十九日就损失四百士兵和六名军官。奥地利军官仍傻傻地要部队以营纵队方式前进,以进行长距离冲锋,然后要心怀恐惧的士兵上刺刀,大步跑过那最后一段距离,冲入俄军的步枪、机枪、榴霰弹火网里。

俄国人拥有奥地利人所没有的一种求生本能。他们会背靠壕沟壁的上段躺着,向上了刺刀冲锋的奥军猛烈开火,直到第一批杀红了眼的奥军抵达壕沟边缘为止。这时壕沟里的每个俄国人会同时高举双手投降。有位奥地利上校后来写道:“我提及此事,只为证实我们的庞大伤亡不是俄军进攻所致,而是俄军的防御火力所造成的。”奥地利军官身先士卒,大批丧命,俄国军官则偏爱押后;“我们很少在前线附近看到俄国军官;大部分俄国军官在很后面,受到很好的掩护”。俄罗斯人发挥农民的狡诈,打起仗比奥地利人聪明。隔天,兵力耗竭的奥地利第八十三团收到其第一个“行军营”(菜鸟新兵和后备军人)。这个营从该团的特兰西瓦尼亚兵站派来,以填补死伤的现役兵员。消耗战已开打。[15]

由于俄军犯错,康拉德已不可思议地挺进到布格河与维斯瓦河之间的区域,挫败了俄军欲渡过桑河、将德国与奥匈帝国军队分开的企图。眼下,他掌握了主动权。但好景不长,俄军总司令部正调拨普列韦的第五集团军和普拉东·利奇茨基(Platon Lichitski)的第九集团军,以包围、剪除康拉德的左翼。位于康拉德右边的伦贝格,就要被俄国蒸汽压路机碾碎。后来康拉德声称他估计威胁伦贝格的俄军只有十个师,但那又只是文过饰非之词。事实上,有充分的警讯要他留意俄军整整两个集团军(第三、第八)十六个师逼近。[16]但康拉德很想拿下一场大捷,以为只要他更强力推动“北攻”,俄军就会瓦解。但更强力推动“北攻”和从右翼抽调更多兵来强化其左翼,只能使他位于伦贝格的右翼更难抵御敌人进犯。如果俄军击溃右翼或绕过右翼后面,康拉德将失去在北边拿下的所有土地,北边的诸集团军也很可能全军覆没。[17]

康拉德无视于这些应考虑的因素,命奥芬贝格与丹克尔部一起攻向卢布林。奥芬贝格部铺展在百公里宽的前线上,在八月二十六日碰上六十四岁普列韦之第五集团军的侧翼,当时普列韦部正往丹克尔的右侧翼吃力前进。[18]康拉德从头到尾把心思全放在他的情书上,二十六日把宝贵时间花在与他的政治顾问约瑟夫·雷德利希聊吉娜上。八月炮火在四周隆隆作响之际,雷德利希表达了他的反感;他喜欢康拉德这人,但遗憾于这位将军的“悲观与多情”和其对已婚情妇的执迷。雷德利希震惊于康拉德的忧郁和“无限天真”。在他眼中,这位参谋总长“在人生与世事的判断上像个小孩子……与一般的参谋官没有两样”。要让奥匈帝国军队站得稳走得远,康拉德得深思熟虑,得有果断行动,但被例行公事和他对吉娜“老人般”的溺爱所缚,他办不到。[19]

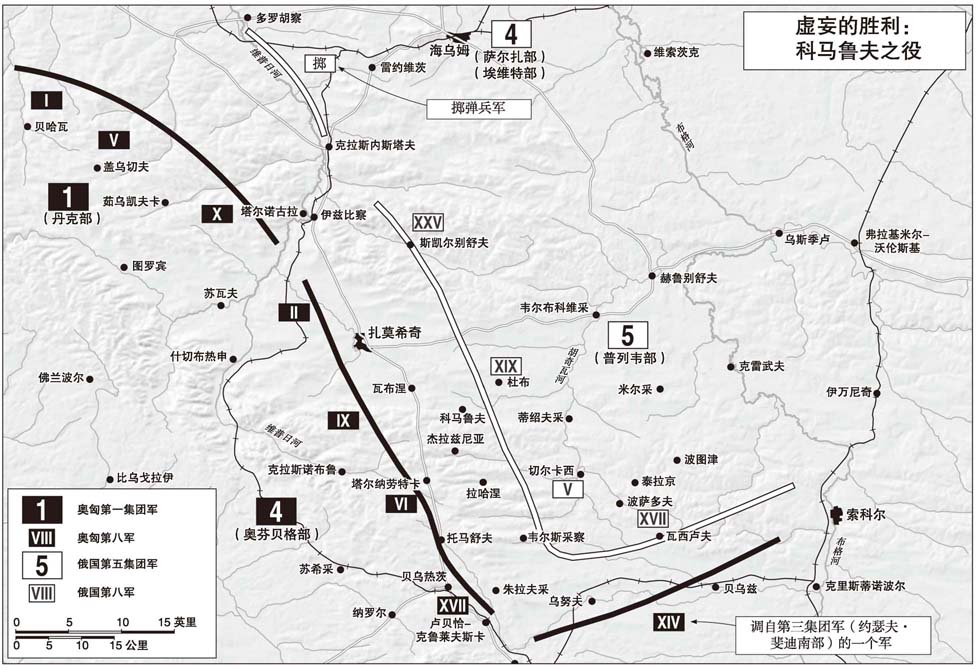

在未得到康拉德充分指示下,奥芬贝格抓住这一可重创普列韦部的机会,希望能与来自左边的丹克尔部和来自右边的约瑟夫·斐迪南大公部一起包围这支俄军。这又是奥匈帝国军与俄国蒸汽压路机一次难得的旗鼓相当的情况,由奥芬贝格的一百五十六个营、四百七十门炮对抗普列韦部的一百四十四个营、五百二十六门炮。奥芬贝格命其第二军往迷人的文艺复兴风格城镇扎莫希奇挺进,命其第六、第九军往科马鲁夫进发。科马鲁夫是位于高处的市集镇,镇上最高处是一座可扼控周边田野的砖造教堂。约瑟夫·斐迪南大公的第十四军,从伦贝格一路往上打,要在第六军右侧强力挺进,边缘兵力掠过布格河,以完成对普列韦部的包围。

八月二十六日,奥地利第二、第九军的四个师,在扎莫希奇的古帝国道路上与俄国第二十五军交手。厌烦于康拉德不断更动命令的约瑟夫·斐迪南大公,要其部队在维尔基(Wielkie)停脚休息。所幸他做此决定,因为康拉德这时又改变心意,要这位大公勿与奥芬贝格合作,改调头走回伦贝格支持布鲁德曼部。奥芬贝格则得靠自己的兵力完成既定任务。他把他的第六军往右侧部署到远处,以接替约瑟夫·斐迪南大公离去那一军的位置。于是,倒霉的第六军第十五师不由得得以一个师的兵力执行原计划以五个师执行的任务。

丹克尔部二十六日休兵,受到俄军从克拉希尼克北边射来的炮火才起而应战。针对八月二十七日,丹克尔打算继续进攻;尽管精疲力竭且兵力因死伤而受损,但康拉德仍把第一集团军视为“北攻”的左钳。埃维特的集团军似乎要退到卢布林。二十七日,丹克尔以两个军进攻,从俄军手里夺下几个村子,又有大批人员死伤。但情势看来乐观,因为据观察,俄国三个军在奥军攻击之前就开始撤退。丹克尔于二十七日将其司令部移到克拉希尼克镇上,移入前一日还在顿河哥萨克(Don Cossack)团总部的一栋建筑里,这时则打算移到杜扎(Duza)和贝乌日采(Belzyce)。但经过数日战斗和行军,他的集团军已几乎溃散。他的第一、第六军死伤殆尽,亟须行军旅来填补兵力。丹克尔下令二十八日休兵。

尽管丹克尔部这一钳行动缓慢,但奥芬贝格仍瞥见胜利。调来提振萨尔扎部萎靡之士气的埃维特仍在北撤,使普列韦的第五集团军失去保护。八月二十七日,这场战役的第二天,奥芬贝格要斯维托扎尔·冯·博罗耶维奇(Svetozar Boroevic)将军的第六军在拉哈涅(Rachanie)攻击普列韦部第十九军的侧翼;博罗耶维奇最初有所斩获,但后来碰壁,他的匈牙利地方防卫军第三十九师遭俄军打掉一半兵力。奥芬贝格在奥莱希采(Oleszyce)的府邸花园里来回踱步,听着远远的隆隆炮声,这时突然有人递上初期死伤名单,奥芬贝格睁大眼睛不敢置信:“这上面说匈牙利地方防卫军第三十九师死伤一半。我不愿相信,但后来更精确的消息传来,证实有些部队甚至损失过半兵力。”[20]

在右侧,弗里德里希·沃年斯基(Friedrich Wodniansky)将军的第十五师进攻普卡尔舒夫(Pukarczow),但他的士兵已“因为炎热、口渴、没睡觉而萎靡不振”。一如克拉希尼克的丹克尔部士兵,以匈牙利人居多的这些士兵费力爬上俄军已挖好壕沟的高岭,进入让他们成片倒下的火网里。光是沃年斯基部的第五团,就在这几波攻击里损失八名军官和三百名士兵,而找不到人来操作该团的机枪乃是死伤如此惨重的原因之一。[21]争夺马沃尼什(Maloniz)附近某个覆林山顶的沃年斯基部某旅,攻到山顶时发现“我们整个小规模战斗编队,两百三十人,全已死亡。”俄军把他们杀光,然后撤到一百米外屠杀另一批人,一个营的波斯尼亚人:“俄罗斯人太会隐藏;每次我们派一个小规模战斗编队前去,都立即被整批撂倒。”拼命往上爬时,军官们(一位少校、几位上尉、几位中尉)想带领士兵进攻,却一个个遭撂倒,无一幸免。少校大喊:“兄弟们,让你们在国内所挚爱的人看看你们是何等的英雄!”然后死在进攻队伍第一排。十一名军官死,七名军官伤,包括写这份报告的上尉。他跑过一挺俄军机枪前面,子弹哒哒哒扫来:左颊(擦伤)、腹部(擦伤)、马刀(解体)、左肩(射穿)。[22]另一位连长被炮弹炸飞进林间湿地,头昏脑涨,无法动弹。[23]

奥地利兵员不够多,打不赢俄国;哈布斯堡军队渐渐迷失于辽阔地区,与周遭的友军失去联系。这使俄军得以渗透进那些地区,朝奥军侧翼和后方开火。沃年斯基接到继续前进的命令,但他办不到,因为他的前方和他整个右侧翼都有俄军。若要攻到俄军和猛吐子弹的俄军机枪前,他得越过胡奇瓦河(Huczwa)的林间湿地。[24]回到贝乌热茨(Belzec,一九四二年时成为一恶名昭彰之纳粹死亡营的市集镇),博罗耶维奇将军试图用电话、电报、传令调动他的第六军。数则报告指出俄军从东南过来,奔向科马鲁夫,这意味着奥芬贝格的胜利保不了多久。[25]

后来所谓奥地利在科马鲁夫大胜的说法,从作战记录来看,似乎不大站得住脚。这场战役只打了一天,兵力吃紧的奥芬贝格诸部队,就如某将领所说的:“分崩离析,快要陷入混乱。”士兵已有数日未睡或未好好进食。他们行军时走到睡着,甚至打仗时打到睡着。第十五师已在二十五日时走了约三十公里,二十六日走了约二十公里,二十七日走了约二十四公里,三天下来没吃过温热的一餐,只睡了六个小时。博罗耶维奇一再保证会让他们多休几天以“补偿”这些天的劳累,但休息日总是遥遥无期的“明日”。这些又累又火的士兵拿下托马舒夫这个战前原是俄国设兵驻防的城镇时,掠夺俄军兵营和军官住所,把能带走的都偷走,带不走的全毁掉。[26]他们累到一肚子火。

弗里德里希大公从普热梅希尔斥责奥芬贝格(“你得制止这些离谱恶行,那毁掉我军的国外形象、使士兵相信掠夺没关系”)时,康拉德正发动他的另一场离谱的作战行动。普列韦部似乎已被困于科马鲁夫的口袋,但博罗耶维奇无法在右侧封死这口袋,于是,刚刚才打电报告诉奥芬贝格位于伦贝格的第三集团军情况“不妙”的康拉德,这时仍下令约瑟夫·斐迪南大公部把他那个已吃了好久苦头的第十四军(再度)调头,与奥芬贝格部再度会合。[27]该军士兵已于二十六日往南穿过沙地和林间湿地,这时却奉命调头,往反方向再穿过同样地形,平白浪费掉一整天。这些强行军(没来由的一天走五十公里)渐渐毁掉这个军,每天使将近一成的兵力因“掉队”而流失。[28]

这位大公的参谋长约瑟夫·帕伊奇(Josef Paic)将军,在日记里记载了人在遥远后方办公室的康拉德向前线部队一再更改命令之事。二十六日:“部队辛苦行军以投入第四集团军的战斗;就在我们要下达攻击令时,电话响起,我们接到新命令,要我们折返走回伦贝格,以支持第三集团军在该市东边的战斗。”帕伊奇的参谋忙了四个小时以调整整个军的行进方向,心知“方向变更和新的行军会大大打击部队士气”。四小时后,在二十七日凌晨一点十五分,辎重队和野战炮已上路往南,后面跟着没睡的步兵时,帕伊奇收到康拉德另一组命令:“走往伦贝格之事搁置,执行原计划。”[29]

第十四军徒劳折返时,奥芬贝格有了几天前才组建的新部队,卡尔·胡因(Karl Huyn)将军的第十七军,加入他麾下,并命令该军第十九师从贝乌热茨前去攻打似乎搞不定自己究竟是猎物还是掠食者的普列韦部。眼下,奥芬贝格仍觉得自己是掠食者;彼得·斐迪南(Peter Ferdinand)大公的第二十五师已在二十七日拿下扎莫希奇,该市一位市政官员遵照传统归服仪式,献上盛放了面包和盐的一只浅银盘向征服军表示归服。彼得·斐迪南的参谋长忆道:“士气很高,我们死伤很轻。”但他也指出,在这里,在左中侧,奥匈帝国军队似乎也处于垮掉边缘。他们自二十一日一直行军、打仗,没有休息。“照理我们该追击俄军,但办不到。我们需要休息一天。”他们于二十八日休息,彼得·斐迪南大公住进中央饭店的豪华房间。[30]

奥芬贝格重拾原计划,也就是要博罗耶维奇部迅速往前,把俄国第十七军、第五军钉死在胡奇瓦河的河湾处,然后要从南边折返的约瑟夫·斐迪南大公部攻击他们的侧翼。但博罗耶维奇部累垮了,几乎走不动,更别提打仗。二十七日晚康拉德豪气干云要奥芬贝格部一路攻到海乌姆时,奥芬贝格吃惊得差点说不出话。“去海乌姆?”奥芬贝格结结巴巴地说,“为此他们拿走我三分之一兵力,拨给布鲁德曼?”那些部队最终(第二次)归建,但已无法影响科马鲁夫之役的结局;这些增援部队来得太迟也太累。“这些士兵会怎么想我们?”奥芬贝格在日记里写道,“我们要他们在烈日下沙子路上迂回前进。”[31]为巩固自己右翼,以迎接约瑟夫·斐迪南大公部的到来,奥芬贝格于二十八日午夜刚过就叫醒他的第十五师,要他们往前,从俄军手中夺下蒂绍夫采(Tyszowce),以稳住第四集团军的右翼。他们跋涉过胡奇瓦河的林间湿地后,黑暗中遭到俄国第五军袭击。未得到充分休整的这支奥地利师立即整个溃散,仓皇撤退,损失四千人和二十门炮。[32]

急欲取得胜利的奥芬贝格,想找出兵力日增的俄军之侧翼。他打算继续往东北走,指向海乌姆,但空中侦察提醒,“在海乌姆—蒂绍夫采一线有强大敌军正往我军右翼合围”。这是鲁斯基的第三集团军,奉命急奔西北解救普列韦部,趁奥军还未能从侧翼包抄普列韦部时包抄奥芬贝格部。奥芬贝格惊愕,要约瑟夫·斐迪南大公部在胡因第十七军旁靠拢,派一个骑兵师做侵略性侦察,击退鲁斯基或普列韦欲包抄奥芬贝格右翼的任何企图。

约瑟夫·斐迪南大公辖下布罗施上校的第二蒂罗尔皇家步兵团,日夜兼程赶去与奥芬贝格部会合。有位老兵忆起从科马鲁夫部队长途跋涉到伦贝格部队再走回来之事:“奥芬贝格在那里,布鲁德曼在这里,我们在炎炎夏日里走在这两地之间,翻越起伏的绿色丘陵,穿越古老森林,走向无边无际的蓝色地平线。”这支三天前在拉瓦鲁斯卡附近打过小冲突的部队奉命开拔,这时已往回走,惊叹于俄罗斯的辽阔和寂静,置身其中只觉得自己渺小。二十八日,布罗施疲累的轻骑兵团无精打采走进贝乌热茨“这个贫穷、受到洗劫、极为肮脏的犹太村”,终于准备从南边大举进攻普列韦部的左侧翼。[33]

人在普热梅希尔的康拉德仍然相信他会打出制胜的一击,八月二十七日打电报告知奥芬贝格,“这场战役的成败,如今系于对左翼这些大有可为的攻击能否圆满达成上”。奥芬贝格大吃一惊。“对第十四军别有什么期望,它已被总司令部不断更改的命令丢在后面”,使该部和丹克尔部(康拉德所提及的“左翼”)易遭普列韦部、鲁斯基部攻击。[34]康拉德对这些劝诫充耳不闻。后来丘吉尔写道,“机枪和有刺铁丝网已准备好要让这场攻势的诸多鼓吹者,包括他(康拉德),认清许多事实”。[35]康拉德这时要奥芬贝格以其所有可用兵力大胆挺进:战场上任何一地遭挫,都不得撤退。[36]在战场上与敌厮杀过的奥地利军官,都已察觉到这场仗已输,这场战争大概也会输,冷冷开玩笑道,“最起码我们都已留了一颗子弹了结自己”。沃年斯基将军不是开玩笑:那天夜里,他拿起手枪顶住头,自杀身亡。[37]

奥芬贝格辖下诸师八月二十八日休息——暴风雨前的宁静——等待针对二十九日的指示。康拉德帮不上什么忙,因为他的心情已从极度乐观猛然转为忧心忡忡;先前还夸称会打出制胜一击,这时他却与霍夫堡宫翻旧账,声称这场战争打不赢,坚定表示要是皇帝于一九〇九或一九一二年就听进他先发制人的主张,现在就不会有这么多麻烦。他写了封时机挑得特别不对的信给博尔弗拉斯,信中发牢骚道,“真是造化弄人,如今竟由我承担那一疏忽造成的烂摊子”。[38]

康拉德麾下军官也在思索未来下场;他们知道得趁当面的俄军还未能重整、增强兵力之时,把他们杀得片甲不留。为安抚正在马恩河边力拒德军的盟邦法国的不满,俄军以不符合稳扎稳打要求的速度行军、作战,因而在前期这几场仗里被打得七零八落、组织涣散,面对丹克尔部、奥芬贝格部的攻击却反应迟缓一事正是明证。当奥地利第十四军(现为奥芬贝格第四集团军右翼)挺进到距该集团军位于扎莫希奇的左翼不到两天的行军距离时,情况似乎表明康拉德那忽而冒出的乐观有其道理。但俄军总司令部终于有所反应,将第九集团军调到西南方面军,以阻止丹克尔部与奥芬贝格部会合和挡住奥军前进。俄国第四集团军的司令部禁不住外部压力而垮掉,集团军司令官萨尔扎以二十三日的惨败为由撤掉沃伊辛,不料伊万诺夫反将萨尔扎本人撤职,让谁都看得出是个庸才的沃伊辛恢复原职。在对面的普热梅希尔,似乎也是无能当道。但俄国两个集团军(第四集团军和作势威胁的第九集团军)足以挡住丹克尔部,而将鲁斯基部调去解救普列韦部,也将挡下奥芬贝格部的攻势。[39]

为在鲁斯基部尚未将普列韦部救离南边之前打败普列韦部,奥芬贝格在奥莱希采花了长长一晚筹谋划策,八月二十九日早上六点半他下达其计划:“第四集团军以所有可用的步兵发动总攻,执行即将到来的决定性一击。”[40]胡因的第十七军——这时胡因已因“紧张”撤职,由卡尔·克里泰克(Karl Kritek)将军接掌——扮演将第四集团军与约瑟夫·斐迪南大公的第十四军接合的角色。第十七军也要从右侧扫荡普列韦部,将其困死在科马鲁夫予以歼灭。[41]奥芬贝格原以为反胡因的兵变(胡因的参谋长致电总司令部,“如果不处置他,我们会自行毙了他”),已稳住他的右翼,这时发现不然。克里泰克接任后,辖下诸师和胡因在任时一样没有进展,它们辖下诸旅在欲渡过胡奇瓦河攻入普列韦阵地的心脏地带时,遭俄军火炮、机枪击退。每次奥军拿下一座山岭,都发现俄军只是拔营到后面的山顶,在那里挖壕沟、架机枪固守。原野上星星点点般散布的小树林都部署了俄军步兵团,每次奥军攻击,他们就朝奥军侧翼开火。奥军一挺机枪开火,就会招来俄军三或四门火炮反击。俄军炮弹落个没停,陆续击毙第三十四团大部分军官和歼灭该师两个皇家步兵营。第十九师投入其最后的预备队,也在俄军火力下撤退。[42]

左侧的情况一样糟。布拉修斯·舍穆瓦将军统率的第二军摸索着前进(舍穆瓦原任参谋总长,一九一二年遭撤换,由康拉德接任后,出掌第二军)。舍穆瓦的第二十五师由彼得·斐迪南大公指挥,而在二十八日休息后,大公于隔日离开扎莫希奇舒适的中央饭店,继续东进。但彼得·斐迪南的第五十旅立即受到俄军来自科马鲁夫的猛烈炮火袭击。就据认为被困在口袋里的部队来说,俄军的积极进攻令人佩服。

彼得·斐迪南大公命第二十五师攻向杜布村(Dub)以封住口袋,而由于俄军反击日益快速,这一目标似乎渐渐变得不合理。这位大公原以为会在其左侧找到匈牙利地方防卫军的一个师,不料却发现哥萨克人。他的炮兵一如以往不管用,射出的榴霰弹越过俄军壕沟时,未伤及敌人,而俄军重炮发出的炮弹,则令第二十五师和此师两侧的友师军心恐慌。俄军两个集团军(普列韦的第五和鲁斯基的第三集团军)围住他们,在这条地动山摇的前线沿线,每个奥军部队都以为俄军已突破他们的防线,欲攻向他们的侧翼。在二十九日夜色降临时,精疲力竭的奥军士兵就地睡觉,预备队摆在小规模战斗队形后面百步之处,没有炊火,没有杂音。舍穆瓦的命令透过口耳悄悄传给大公,再传给第十师,要其天一亮就重新进攻,但第十师告诉大公,该师八月三十日得休息一天,因为“士兵累瘫了”。[43]

康拉德在科马鲁夫周边的失利和他把预备队调去支援该处战事一事,在伦贝格铸下恶果。第十四军被调拨去支持奥芬贝格部,削弱布鲁德曼集团军的兵力,俄国第三、第八集团军看出此点,八月二十六日攻向伦贝格。他们扬言不只要击溃布鲁德曼的中军,还要从两侧翼对他双重包围。不管奥军在科马鲁夫拿下什么短暂的胜利,如今都要在伦贝格被俄军讨回去。到处都是俄军,奥军每个人都觉得兵败在即,军心涣散。陆军部长亚历山大·克罗巴廷将军从维也纳发了封电报到普热梅希尔,督促康拉德平息从他的总司令部和诸集团军沸沸扬扬传出的“骇人、丧气传言”。[44]

但这时已是人人自危,意志消沉。第十四军被拨到奥芬贝格辖下后,布鲁德曼这时得用仅仅两个半军的兵力守住伦贝格:他自己的第十一军,以及第二集团军的第三军和第十二军的一个师。事实表明,要第二集团军到塞尔维亚过一下水再过来加利西亚一事,铸下大错,因为伦贝格所急需的另外三个师,这时仍在从萨巴茨经匈牙利缓缓运送过来的途中。最好的情况下,布鲁德曼或许可靠九个师勉力对付俄军至少十六个师的兵力;他要能撑这么久,只有寄望于烂路和鲁斯基谨小慎微的习性。[45]下辖四个军的鲁斯基,仍信服雷德尔时代的认定,即认为奥匈帝国的主要作为会是从伦贝格南攻,而非指向科马鲁夫的北攻(这时他仍认为奥军的北攻是佯攻)。鲁斯基认定挡在他前面的奥军有三十个师,而非九个师,因此率部朝奥地利的东都缓缓推进,在他自己的地盘上一天平均只前进八公里,进了奥地利地盘,速度则更慢。

鲁斯基的移动缓慢让康拉德生起不切实际的指望,以为他能在科马鲁夫拿下胜利,即使这么做会削弱布鲁德曼部,使其陷入险境。这时,即使是奥匈帝国的前线部队都渐渐理解到他们与俄军的兵力对比有多悬殊;俄居优势、奥处劣势的传言甚嚣尘上,布鲁德曼不得不下令凡抓到散播此谣言者一律处死。他吼道:“趁还来得及,加强军纪!”[46]

但已太迟。伊万诺夫催促鲁斯基前进之后,终于在八月底开始攻向伦贝格。奥匈帝国军的离谱疏失,让他如虎添翼:伦贝格周边的奥地利将领用不防窃听的电话线讨论计划,让俄国人听得过瘾。康拉德迟迟才得悉俄国人这一监听刺探行为,勃然大怒,要求军官讲电话时用乔伊斯密码。此后提到伦贝格时要说Uzldampf,说到一个军时要说Ulmklotz,说到一个师时要说Ulmtexas,诸如此类。[47]Uzldampf是奥匈帝国第四大城,四条重要铁道的交会点,基于影响力和军事需要,康拉德禁不起丢掉它,但八月三十日时,伊万诺夫所集结进攻伦贝格的兵力,已是布鲁德曼防守该城兵力的三倍之多。鲁斯基将从东边攻打伦贝格,布鲁西洛夫则从南边。

俄军在伦贝格周边这些动作,令奥芬贝格和丹克尔意识到,克拉希尼克、科马鲁夫之胜不是胜利,而是他们自己被兵力大上许多、看来更能打的俄军包围、击败的序曲。这两位奥地利将领接着都猛踩刹车,清楚每往前一步,就只是让自己更深陷俄军的口袋里。在扎莫希奇附近,奥地利第一、第四集团军之间,立即出现一道三十公里宽的缺口,普列韦快马驰过,脱离险境。在北边尝到胜利滋味的康拉德,这时只能沮丧看着战前被蔑称为“病老头”的普列韦逃脱。[48]奥芬贝格把此事归咎于彼得·斐迪南大公八月三十一日将其第二十五师后撤,“把许多已拿下的地方还回去”。彼得·斐迪南照理该在科马鲁夫“用所有用得上的步枪和火炮”封住包围圈,却在收到报告说他后面有俄军后收手。“令人无比失望,他把胜利果实丢掉,”奥芬贝格如此写道。一九一二年压下的奥芬贝格内线交易丑闻,一九一五年时被重新挖出来大做文章,使他受到难堪的谴责,就此结束戎马生涯。而在上述兵败得找人咎责的情况下,奥芬贝格这样的下场只能说是在劫难逃(毕竟彼得·斐迪南大公是哈布斯堡皇室成员)。[49]

彼得·斐迪南大公的参谋长写下了他自己的科马鲁夫之役报告,把主要过错归在来自奥芬贝格的联系不良上面。战役初期诸集团军司令官就一致认为,由于俄国基础设施简陋且国土辽阔,急报得花上数天才能送达,命令的有效率传达,在这一战场比在其他任何战场都来得重要,但奥芬贝格的命令和目标每一次都迟迟才送达或完全未送达。这一延宕使俄军有时间填补缺口,将后备兵力和火炮送到前线解围。这时奥军的炮弹和子弹已快用尽,却又面对得到增援、有较好补给的俄军部队。欲使奥军各部队翼翼相连,但每次都未能成功——几乎每份报告里都出现“与邻近部队接触因林间沼泽而无法如愿”这行字。

八月三十日下午两点,彼得·斐迪南大公得悉他两翼的部队遭兵力大于己方甚多的敌军攻击,但予以击退。这位大公和第四集团军战线上的每个指挥官这时都清楚,奥芬贝格、康拉德和军方新闻处所正高声要求的将俄军围于科马鲁夫一事,根本不可能。事实上,俄军正企图包围奥芬贝格部。那天下午四点,彼得·斐迪南大公呈报舍穆瓦:“我们得做出选择,不是撤向扎莫希奇,放掉我们目前为止已打下的重大战果,就是今天下午把剩余兵力全投入最后攻击,攻向杜布求胜。”奥芬贝格一心想转败为胜,从司令部派奥埃尔斯佩格亲王(Prince Auersperg)少校快马驰往彼得·斐迪南的司令部,传达“继续前进,在杜布完成对敌包围”的命令。[50]但这时,就连奥埃尔斯佩格亲王出马,都无法让奥匈帝国第二十五师动起来:它已力气耗尽。奥芬贝格自己的科马鲁夫战役回忆录,证实奥匈帝国士兵不再信杜布包围这一招:“前线士兵的抱怨声越来越大。”他们感觉到四面都是俄军,觉得守不住。在约瑟夫·斐迪南大公部的左侧,第四师未出现,奥地利地方防卫军第十三师(德意志人、捷克人、乌克兰人)已解体为惊慌失措、不愿坚守的数股兵力。约瑟夫·斐迪南大公寄望于右边,恳请第十师为最后一击支持兵力。但第十师回以人、兽、炮、弹药皆匮乏,予以拒绝。从边境行军过来、与敌数场厮杀、缺眠、频频恐慌,把每个人累垮。

但这位大公仍不死心。他搬出自己的哈布斯堡皇室成员光环——和他作为当地最资深师长的身份——命令第十师拿出它最用心、最后的努力,与他的师一起对杜布发动同心圆式的攻击。数小时后,黑夜降临,第十师师长的传令,穿过树林和林间沼泽,送来了对皇族成员那道命令的回复:“我军东边一千五百步处是俄军阵地——架设了八挺机枪和火炮的数道壕沟。我军第三十六团和第十二皇家步兵营进攻这一阵地一整日,遭击退,伤亡惨重。在我军火炮摧毁这些阵地之前,再启进攻都是徒劳。”

奥军撤退,嘴里仍夸称他们已在克拉希尼克、科马鲁夫拿下大胜。但把这些胜利称作胜利,就像靠得分拿下第一轮但在第二轮被击倒的拳击手声称已赢得比赛一样,乃是自欺欺人之词。厚颜的奥芬贝格,称科马鲁夫之役是“这场战争里,甚至应该说是这君主国历来打过的战争里,最漂亮的一场机动作战”,也就是说五百年来最了不起的胜利。他认为他在科马鲁夫的战绩,至少和老毛奇在柯尼希格雷茨的战绩一样出色,说“在这两场战役里,战胜者所拿下的战利品差不多:一八六六年是一万八千战俘、一百八十二门炮;一九一四年是两万战俘、两百门炮”。[51]当然,时移势易,这样的战绩和柯尼希格雷茨之役的战绩完全不能比,因为二十世纪的俄国能以十九世纪(乃至二十世纪)奥国所办不到的方式迅速填补两万人力。但奥芬贝格仍迅即获皇帝赐予“冯·科马洛夫”(von Komarów)这个尊称和八千克朗的奖赏。局部胜利总是聊胜于无。

[1] Kriegsarchiv,Vienna (KA),Neue Feld Akten(NFA)1877,Sept. 28,1914,GdI Eh. Friedrich,“Erfahrungen aus den bisherigen Kämpfen.”

[2] KA,NFA 1868,GM Stipek,Bozen,Oct. 7,1914,“Gefechtsbericht u. Belohnungsanträge über das Gefecht am 28. Aug. 1914.”

[3] KA,NFA 1868,Johann Komaromi,“Damals bei Budynin.”

[4] KA,Gefechtsberichte(GB)86,Generalstab Nr. 8069,“Kriegserfahrungen,Taktik der Feinde,” n.d.;Timothy C. Dowling,The Brusilov Offensive(Bloomington:Indiana University Press,2008),7;Nikolai N. Golovine,The Russian Army in the World War(New Haven,CT:Yale University Press,1931),132.

[5] Golovine,Russian Army,126;Dowling,Brusilov Offensive,6;Ward Rutherford,The Tsar’s Army 1914-1917,2nd ed.(Cambridge:Ian Faulkner,1992),24.

[6] KA,NFA 1878,k.u.k. 2 Korps Kdo,Jan. 21,1915,“Kriegserfahrung.”

[7] KA,NFA 1845/2,Gefechts-Berichte der k.u.k. Infanterie-Regimenter Nr. 80-83,Sibiu,Dec. 1930,GM Leopold Hofbauer,“Erinnerungen an meine Regimentskommando-Führung beim k.u.k. I.R. Nr. 83”;NFA 909,Aug. 17,1914,“Einfetten der Wasserjacke vorgeschrieben.”

[8] KA,NFA 1845/2,Gefechts-Berichte der k.u.k. Infanterie-Regimenter Nr. 80-83,Sibiu,Dec,1930,GM Leopold Hofbauer,“Erinnerungen an meine Regimentskommando-Führung beim k.u.k. I.R. Nr. 83.”

[9] KA,B/1438:18-28(Paic),Beilage zum Aufmarschbefehl:“Russland—Charakteristik einiger Generale.”

[10] Österreichischen Bundesministerium für Heereswesen und vom Kriegsarchiv,Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-18(Vienna:Verlag der militärwissenschaftlichen Mitteilungen,1930-1938),1:184.

[11] KA,B/3:14(Dankl),Karl Paumgartten,“Das Lied vom General Dankl.”

[12] Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-18,1:12-13.

[13] Dennis E. Showalter,Tannenberg:Clash of Empires(North Haven,CT:Archon,1991),318-326;Arthur Ruhl,Antwerp to Gallipoli:A Year of the War on Many Fronts—and Behind Them(New York:Scribner’s,1916),106-107.

[14] KA,NFA 1807,15 ID,Gefechtsberichte,k.u.k. 15 ITD Kdo,“Gefecht bei Pukarczow am 27. U. 28. Aug. 1914.”

[15] KA,NFA 1845/2,Gefechts-Berichte der k.u.k. Infanterie-Regimenter Nr. 80-83 Sibiu,Dec. 1930,GM Leopold Hofbauer,“Erinnerungen an meine Regimentskommando-Führung beim k.u.k. I.R. Nr. 83.”

[16] FML Rudolf Pfeffer,Zum 10. Jahrestage der Schlachten von Zlocsow und Przemyslany,26-30 August 1914 (Vienna:Selbstverlag,1924),42;Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-18,1:186.

[17] Pfeffer,Zum 10. Jahrestage,43.

[18] Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-18,vol. 1,190;Moritz Freiherr von Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs Höhe und Niedergang:Eine Lebensschilderung(Munich:Drei Masken Verlag,1921),293.

[19] Josef Redlich,Schicksalsjahre Österreichs 1908-19:Das politische Tagebuch Josef Redlichs(Graz:Verlag Böhlau,1953),1:254,259.

[20] Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,295-296.

[21] KA,NFA 1840,k.u.k. IR Nr 5,Innsbruck,May 10,1915,Maj. Koch,“Gefechtsbericht:Ereignisse vom 26-29 August 1914.”

[22] KA,NFA 1850,k.u.k. bh IR Nr. 1,Vienna,Oct. 30,1914,“Gefechtsbericht,” Capt. Nikolaus von Ribicey;Vienna,Oct. 25,1914,Oberlt. Anton Viditz,“Gehorsamste Bitte.”

[23] KA,NFA 1850,Vienna,Dec. 6,1914,Capt. Bruno Brelic,“Gefechtsbericht.”

[24] KA,Militärkanzlei Seiner Majestät(MKSM),MKSM-SR 95,Aug. 30,1914,AOK to MKSM.

[25] KA,NFA 1807,15 ID,Gefechtsberichte,k.u.k. 15 ITD Kdo,“Gefecht bei Pukarczow am 27 and 28. Aug. 1914.”

[26] KA,NFA 1807,15 ID,Gefechtsberichte,k.u.k. 15 ITD Kdo,“Gefecht bei Pukarczow am 27 and 28. Aug. 1914.”;KA,NFA 909,6. Korpskommando,Stubienko,Aug. 19,1914,“Disposition”;NFA 909,Oleszyce,Aug. 28,1914,GM Krauss.

[27] Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,296-297.

[28] KA,KFA 1878,“Unzulänglichkeit unserer Friedenskader des Heeres.”

[29] KA,B/1438:29-37(Paic),GM Paic,“Auszug aus dem Tagebuche des XIV. Korpskommandos für die Zeit vom 26. August bis 14. September 1914”;Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-18,1:199.

[30] KA,B/677:11-22,June 1918,“Den Verlauf der Schlacht von Komarów.”

[31] Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,295-297.

[32] KA,MKSM-SR 95,Aug. 30,1914,AOK to MKSM;Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-18,1:200.

[33] KA,NFA 1868,Johann Komaromi,“Damals bei Budynin.”

[34] Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,298.

[35] Winston S. Churchill,The World Crisis:The Eastern Front(London:Thornton Butterworth,1931),29.

[36] KA,B/677:ll-22,June 1918,“Den Verlauf der Schlacht von Komarów”;Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,301.

[37] KA,NFA 1807,15 ID,Gefechtsberichte,k.u.k. 15 ITD Kdo,“Gefecht bei Pukarczow am 27. und 28. Aug,1914.”

[38] Churchill,World Crisis,161.

[39] C.R.M.F. Cruttwell,A History of the Great War 1914-1918(Chicago:Academy,2007 [1934]),40;Norman Stone,The Eastern Front 1914-1917(London:Penguin,1998 [1975]),85-86;Rutherford,Tsar’s Army,25-26.

[40] KA,B/677:11-22,June 1918,“Den Verlauf der Schlacht von Komarów.”

[41] Rudolf Jerabek,“Die Brussilowoffensive 1916:Ein Wendepunkt der Koalitionskriegführung der Mittelmächte,” dissertation,Vienna,1982,13.

[42] KA,NFA 1868,Lt. Karl Popper,“Das Feldjaegerbattalion Nr. 6 im Weltkrieg 1914.”

[43] KA,NFA 1845/2,Gefechts-Berichte der k.u.k. Infanterie-Regimenter Nr. 80-83 Sibiu,Dec. 1930,GM Leopold Hofbauer,“Erinnerungen an meine Regimentskommando-Führung beim k.u.k. I.R. Nr. 83.”

[44] KA,NFA 909,Vienna,Aug. 25,1914,FZM Krobatin,“Mitteilungen über Kriegsereignisse.”

[45] Scone,Eastern Front,88;Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,299.

[46] KA,NFA 1372,3. Armeekdo,Sambor,Aug. 20,1914,GdK Brudermann,to corps,“Festigung der Disziplin”;Lemberg,Aug. 22,1914,GdK Brudermann to corps,“Verbreitung unwahrer Gerüchte.”

[47] KA,NFA 1842,Przemysl,Aug. 30,1914,Op. 1962,GdI Conrad.

[48] KA,B/1438:18-28(Paic),Beilage zum Aufmarschbefehl:“Russland—Charakteristik einiger Generale.”

[49] KA,B/677:11-22(Auffenberg),n.d.,Auffenberg,“Verlauf der Schlacht von Komarów”;Auffenberg,314-316;Golovine,Russian Army,143.

[50] KA,B/677:11-22,June 1918,“Den Verlauf der Schlacht von Komarów.”

[51] KA,B/677:11-22(Auffenberg),n.d.,Auffenberg,untitled draft,Vienna,Dec. 1916,“Skizze aus den letzten drei Jabren meiner 43-jährigen Dienstzeit.”