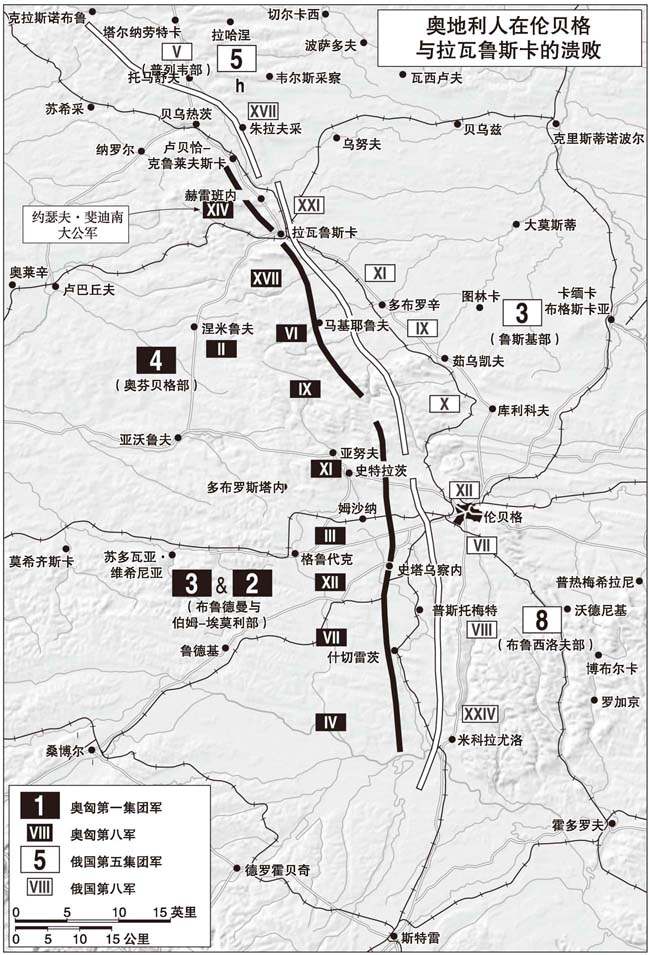

抽调布鲁格曼的大部兵力增援奥芬贝格,不仅在科马鲁夫未有任何帮助,反倒造成奥军兵败伦贝格。但康拉德未改其一贯作风,这时试图倚赖不久前才被他削弱兵力的那位司令官挽回颓势。奥芬贝格部与丹克尔部都已几乎败下阵来,康拉德于是命令布鲁德曼部和伯姆-埃尔莫利之第二集团军的残部挽救东部战线的危局。八月二十五日康拉德命布令鲁德曼东进,“击退敌军,借此稳住全军的侧翼和后方”。[1]换句话说,“北攻”已完蛋,束诸高阁。始终鼓吹进攻的康拉德,试图以从伦贝格发动而未经事先规划的“南攻”取代“北攻”。不消说(克拉希尼克、科马鲁夫两战役已清楚点出奥匈帝国攻势作为的可能下场),这场以配备小规模炮兵的小型军队发动的攻势,大概也不会顺利。服役于第三军第四团的后备军人奥托·拉塞茨,二十六日午夜酣睡时被同袍叫醒,奉命开拔前往伦贝格火车站。这支步兵团带着迷迷糊糊的睡意,鱼贯走过该城漆黑的街道,进入宽阔气派的新艺术风格车站。这座火车站十年前才花费巨资建成,以拓展奥地利的东向贸易,象征哈布斯堡王朝在加利西亚统治地位的永远屹立不摇。

士兵挤进货运列车车厢,向东驶往普热梅希尔。从东边进抵伦贝格,要越过两道天然障碍:格尼拉利帕(“烂酸橙”)河、兹沃塔利帕(“金黄酸橙”)河。布鲁德曼希望在这两条河后面掘壕固守,击退俄军。火车抵达格尼拉利帕河时,睡意未消的士兵奉命下车:“每个人都出去,拿起装备,排好队,移动!”拉塞茨忆起当时的混乱和兴奋,因为这批奥地利士兵还未打过仗:“敌人在哪里?哥萨克人在哪里?”到处都没看到。士兵排成一列走回车站,第一次看到伤兵,那是从兹沃塔利帕河用兽拉车运回的。“前线情况怎么样?”士兵兴奋喊道。伤兵只是面无表情地望着他们或有气无力地挥手。拉塞茨所属部队搭货运列车回来,再转往兹沃塔利帕河,一路开着门,听到隆隆炮声。他们在杜纳尤夫(Dunajov)下车,组成小规模战斗队形。

第四条顿骑士团首领步兵团士兵看着友军在前面山丘上部署的一个炮台;没几分钟,炮台就受到俄军炮弹、榴霰弹的夹叉射击。一枚接着一枚炸开,全以那群炮兵为目标,不时可见红焰和黑烟,被炸上天的泥土,或榴霰弹在上空爆炸释放出的白烟。奥地利炮手开始在自家火炮之间拼命躲避,有一名炮手逃出炮台,尖叫着跑下山,欲投奔拉塞茨的排,最后还是被一枚炮弹炸死。拉塞茨发子弹给他的兵时,看到在伯姆-埃尔莫利率部从塞尔维亚来到之前,统率第二集团军部分兵力的赫尔曼·科费斯将军,站在杜纳尤夫铁路路堤上,往这边、那边看,想弄清楚这场嘈杂的战斗是怎么回事。

拉塞茨这群人穿过一个贮木场,看到一群轻骑兵摊开四肢躺在地上,“筋疲力尽,死气沉沉,一脸疲累和恐惧”。这些来自维也纳的德意志族步兵,在以行军队形走过轻骑兵身旁时,向他们热切地敬礼,用德语喊着“奥地利军队”,但全是匈牙利人的这些轻骑兵,一脸愠怒报告他们。拉塞茨的排走到一片草地,正欲穿过草地时,一支匈牙利军乐队从草地另一头的树林走出来,快步跑过他们身旁,后面拖着他们的号,喊着“炮弹!炮弹!”这支步兵团终于来到兹沃塔利帕河——“一条又深又窄又浊的溪”。他们拆下一道围篱,往溪对岸丢去,架起临时桥,然后渡溪。围篱垮掉,他们掉进溪里,拼命往对岸游,爬过岸边的烂泥上岸。“我们的漂亮新蓝灰军服毁了,湿透,沾满黑色烂泥,”拉塞茨埋怨道。

接受急救的奥匈帝国伤兵

一九一四年八月伦贝格附近的军队急救站。经过的士兵兴奋喊道,“前线情况怎么样?”伤兵只是面无表情地望着他们或有气无力地挥手。

照片来源:Heeresgeschichtliches Museum,Wien

黑色烂泥痕迹一路穿过被压平的青草,说明了这群人如何前进,他们以小规模战斗队形匍匐前进,其中大部分人咕哝道,他们的香烟和巧克力都毁于水和淤泥。他们爬进小麦田,俄军步枪弹嘶嘶飞过上方,然后他们碰到“我们的第一具军人尸体:一个穿军服、装备一应俱全的匈牙利人,右侧着地侧躺,一只手臂往外伸,脸色死白,张着空洞的眼睛盯着我们,血从鼻子和嘴汩汩流出”。不久,这些奥地利人爬过更多尸体身旁;他们起身改成蹲姿,往前冲,终于看到约六百米外的树林里有俄军。整个营一齐开火,“一千支步枪同时发射”,然后冲锋。一九一四年奥匈帝国战术的愚蠢,在此展露无遗:俄军位在约六百米外,藏身树林里,奥军起身——耳边响起尖锐哨子声——开始冲刺。这时俄军机枪开火。拉塞茨看到子弹打在他前后左右,士兵倒下,身体被打碎、流血,地上的尘土往上翻飞。他们与一支匈牙利部队并肩进攻,在他们旁边挤成一团,朝俄军边跑边开枪,而除了看到俄军开枪的火光,仍看不到俄军的人。

奥地利人趴在地上,决意再往前冲以缩短射程,匈牙利人却“像疯子一样”开枪,且不愿停,使奥地利部队无法往前。有位中尉跑过去要匈牙利部队停火,另一位中尉起身带他的排往前。拉塞茨一直记得那张脸:“带着惧意,面如白蜡,右手紧抓着手枪,手指头关节因用力而变白,先看了我们,再看向(俄军盘踞的)树林。”这位中尉立即中弹身亡;事实上,拉塞茨注意到他开始喊“趴下”时,他已经中弹。

号手吹响冲锋号,整个连起身,冲入有去无回的枪林弹雨里。另一名中尉带头冲锋,“挥舞马刀,尖叫,高喊”。连长“拜尔勒上尉像一团白云般冲上前,身上穿着白色亚麻长裤”,赶上中尉。匈牙利地方防卫军部队也往前冲;拉塞茨记得有个人在他旁边跌跌撞撞往前,完全看不见前面,因为他举起他的掘壕工具挡在脸前面当盾牌。他们靠近树林时——左右的人倒下,到处有吼叫声、尖叫声、高声祷告声——一群匈牙利人进入树林,然后又慌张失措地退出树林。拉塞茨抵达树林,发现俄军已撤走。这是俄军的一贯打法,在一地坚守,重创以刺刀冲锋的奥地利人后,就撤离。拉塞茨第一次看到重伤军人,“半裸,浑身是血,痛得尖叫”。

拉塞茨与在树林里迷了路的一些俄国人正面相遇,他猛然举起枪,俄国人——这些“留着白胡子的大鸡”——迅速举手投降。奥地利人打量这些战俘,对俄罗斯人身上充当战斗服的简单农民长罩衣印象最为深刻:“嘿,上面没有纽扣!你相信吗?这些家伙身上没有纽扣!”然后他们拿到他们的第一个作战纪念品,主要是俄罗斯帽和子弹带。拉塞茨一派轻松走回树林边缘,看到一地的死伤——草地上到处是奥地利、匈牙利人尸体,伤兵“呻吟,号哭”,太阳西下,树林渐暗。[2]

拉塞茨所属部队,是支遭大幅削减兵力后的布鲁德曼第三集团军的一小支。已有数个师被派去支援奥芬贝格部,另有三个师在从塞尔维亚过来的火车上。但在接到康拉德进攻令后,布鲁德曼,一如拉塞茨,在兹沃塔利帕河边与俄军遭遇。当第三军第六师迂回穿过青绿、蓊郁的大地时,撞上与他们右边的拉塞茨所属第四条顿骑士团首领步兵团所遇到同样的障碍。有位参谋写道:“我们直直走进从未见过的俄军阵地,遭敌人以榴霰弹和步枪近距离平射攻击。”奥军未撤退,反倒进攻,军官以缓慢、郑重而沉闷的语调说:“尽管士兵英勇作战,但死伤惨重,一再强攻,仍未有进展。”部队真的攻入俄军防线,呼求侧翼包抄时,但对方告以侧翼包抄做不到,因为每个奥匈帝国部队都正全力与“兵力大占上风的俄军”交手,分不了身。[3]在这场并未用心打的战斗(后世史家所谓的第一场伦贝格战役)中,布鲁德曼向他以为只是俄国一个孤立军级部队的敌军出击。他被鲁斯基懒洋洋的行进所骗,这时才知道他所攻击的敌军,不是一个军,而是整个集团军(布鲁西洛夫第八集团军的四个军),而己方兵力只有对方三分之一。

在布鲁德曼部左侧,德西德里乌斯·科洛斯瓦里(Desiderius Kolossváry)将军把奥匈帝国第十一军带入前途未卜之境。他所下达的命令反映了康拉德一直以来无意弄清楚俄军实力的作风:“在友军第三、第十二军左侧前进,以掩护他们攻击已在布罗迪和塔尔诺波尔越过我们边界的敌人。”[4]问题是“敌人”这字眼太含糊,康拉德完全未交代俄军兵力或位置。因此科洛斯瓦里从伦贝格东征,打算占领位于布斯克(Busk)的布格河渡河口,攻击正与他右侧的两个友军交手的俄军侧翼。新兵顶着烈日走在土路上,光是行军就使科洛斯瓦里部一天都不想动。他们于八月二十六日休息,在这同时,布鲁德曼把自己当成如当年打奥斯特里茨(Austerlitz)战役的拿破仑般调遣他的其他部队,打算把俄军困死于一地,然后用他两翼的军级部队(例如科洛斯瓦里部)打垮其侧翼。一九一三年哈布斯堡军事演习时,布鲁德曼三两下就遭奥芬贝格打得无力再战,而真枪实弹打,他的表现一样糟。颇为奇怪的是,他认为两侧翼不会受到威胁,深信往左右侧各调一个师过去,就足以使他不致受到包围,且深信“我们第十二军的两个师会在中间部位联合进攻我们第三军所面对无论多少兵力的敌军,而这场仗会由这一进攻的成败来决定”。他做计划时的不求精确(在已有电话、飞机、汽车的年代还用“无论多少兵力的敌军”这一描述),令人咋舌,而同样令人咋舌的,乃是在那一刻正渐渐包围布鲁德曼部之俄军的攻击。[5]

鲁道夫·布鲁德曼将军

鲁道夫·布鲁德曼将军曾被誉为奥地利“神童”和“未来希望所寄”,甚得皇帝与皇储弗朗茨·斐迪南宠信,却在伦贝格与拉瓦鲁斯卡栽了个大跟头。这位神童遭解除兵权,送回维也纳。

照片来源:National Archives

一百九十二个俄罗斯营,踩着规律的步伐缓缓走向奥匈帝国第十一、第三、第十二军。从伦贝格重新踏上疲累的征途,仍然不察危险渐渐逼近的科洛斯瓦里,发现布斯克已落入俄军之手;他朝南走,以援助他右侧的两个军,要求约瑟夫·斐迪南大公辖下第十四军的奥地利地方防卫军第四十四师和匈牙利地方防卫军第十一骑兵师,“攻击”挡在他路上之俄军的“侧翼和后方”。结果未如他所预期:“奥地利地方防卫军第四十四师不愿照办,匈牙利地方防卫军的骑兵师一直没回复。”十四军被派去北边的科马鲁夫,然后被召回伦贝格(第三次),体力已达到极限,实质上失去了战斗力。科洛斯瓦里报告道,“由于这些未预见到的情况,我部无法有效地介入这场战役”。他尝试在没有第十四军提供侧翼的保护下,派辖下数个旅进攻位于克拉斯内(Krasne)的俄军阵地,结果,如他所字斟句酌表示的,受到“相当大”的死伤,军官则有“颇大”死伤。他的火炮有一半遭俄军炮火击毁。[6]虽然奥地利第八十团朝克拉斯内的俄军开火,杀敌效果却比平常差。事后他们才发现,后勤单位误给他们平时演习用的空包弹,而非实弹。[7]

在这同时,俄军大举攻入奥军中央和两侧翼。奥匈帝国参谋——不是靠自家骑兵侦察,而是靠穿过他们防线逃回来的加利西亚难民,了解俄军动态——用蓝色铅笔速速写下忧心忡忡的看法,派人快马加鞭送到伦贝格:“迫于敌军人数甚多,我师撤退;我军伤亡甚为惨重。”[8]在把第十四军借给奥芬贝格后,布鲁德曼只剩自己九个师和第二集团军两个师守住奥地利在加利西亚阵地的整个右翼。他辖下兵力损失惊人,许多部队失去三分之二有生力量。在中央部位,普热梅希拉尼这个热络的大市集镇东边,埃米尔·科莱鲁斯(Emil Colerus)将军的第三军一再试图以刺刀冲锋战术……击退俄军。这种打法完全不对,每个旅都报告“死伤非常惨重”。俄军藏身于又深又窄的壕沟里,外面看不到他们,榴霰弹也伤不到他们;他们等着奥军每次进攻,然后同时起身,用齐射火力将奥军全数撂倒。奥军逃离俄军的连续齐射时,俄军反击,攻入开口处,打奥军侧翼。[9]

布鲁德曼部和科费斯部后撤约十五公里到下一道河线,即距伦贝格只有四十公里的格尼拉利帕河时,第二集团军更多部队从塞尔维亚驰抵他们右侧,使奥军在这一关键区块的军力增加为十五个战斗力薄弱的步兵师(总兵力十四万五千)和八百二十八门炮。但面对布鲁西洛夫部和现在的鲁斯基部,那犹如螳臂挡车。鲁斯基正把辖下兵力分为两股,一股打这一仗,另一股打奥芬贝格,也就是共有十六个战斗力甚强的步兵师,总兵力将近三十万,火炮有一千三百零四门。

八月二十七日,不服输的布鲁德曼下令再启攻势。他仍一副拿破仑再世的模样,向麾下将领保证“第四集团军正攻入俄国且取得胜利”,尚待完成的就是由他在伦贝格的部队“施以决定整场战争成败的一击”。他下令三个军从格尼拉利帕河沿线的罗加京(Rohatyn)等几个村子再度进攻,以骑兵掩护侧翼。第二集团军要在右侧往前推进,以吃掉俄军(该集团军司令官爱德华·冯·伯姆-埃尔莫利这时终于来到此战地)。事实上,八月最后一个星期,第三、第二集团军心存怀疑的诸将领,每天晚上都会接到弗里德里希大公和康拉德要他们天一亮即“重启攻击”的命令。[10]但奥军每次进攻的下场都一样,被俄军防守火力打得动弹不得,然后被俄军反攻部队从侧翼包围。[11]奥匈帝国每支部队后方都陷入恐慌,辎重队一如以往跑掉,但就连训练有素的部队都相互开火。第六师苦恼地报告道:“我军第四十四野战炮兵团某连,误把我们的波斯尼亚人当成哥萨克人,朝他们炮轰了五分钟,三十二人死,许多人伤。”炮兵开火时,该师师长和其参谋正在一农屋里研究地图,波斯尼亚人在外面休息,司令部差点也被炸掉。[12]

奥军遭击退,弃守且与附近友军失去联系。“自今天大清早就与奥地利地方防卫军第二十师失去联系,”科莱鲁斯将军于二十八日晚报告。[13]在普热梅希尔,康拉德打电话给布鲁德曼的参谋长鲁道夫·普费弗(Rudolf Pfeffer)将军,他不相信普费弗对前线战况的解释。“但第十一军正在哪里打?”康拉德气得结结巴巴,“第三军在干什么?”普费弗告诉他,他们的进攻已遭撕碎,得退到格尼拉利帕河后面。康拉德反驳:“如果你们当初完全遵照我的指示,现在就不必谈什么撤退的事。”他猛然挂上电话,转向他的副官鲁道夫·昆德曼(Rudolf Kundmann)吼道:“他们败了。”他开始捏造事实为自己卸责:“他在撤退!因为不听上级指示,才出问题。”[14]

在该地数个奥地利师正寻找掩护以避开从天而降的俄军炮火和烈日时,康拉德这位卓越的“城堡将军”(译按:chateau general,过着舒服日子、不关心底下士兵死活的将军),下令八月二十九、三十日再度进攻格尼拉利帕河。这时有人提醒颇欣赏康拉德的阿弗烈德·克劳斯将军,这位参谋总长“实际上始终是个战术家,不关心战略、实际作战问题,比如作战时如何部署大军,如何移动、喂饱、补给大军,提供大军切实的作战计划”。[15]康拉德这时的情况正证实这一对他的评判,从战略角度来看奥军已如此明显地完全居于下风,但他仍昧于形势大吼进攻再进攻。科洛斯瓦里报告,第十一军大部分人已无法再征战,八月二十五至二十七日的征战已把他们累垮。他指出,“我们的战斗力直线下降,已有一段时间称不上具有完整的战斗力”,还说“把只受过些许训练的行军旅当成‘作战部队’来用,并将他们视同受过训练的野战部队,但这显然不管用。但我们会尽力”。[16]

布鲁德曼第三集团军的大部分兵力,挤在几乎不到八公里长的空间里,成为绝佳的攻击目标,易遭到侧翼包抄。第二集团军的第七军白天攻击他们正面的俄军,但发现他们后面有从南边渡过德涅斯特河过来的俄军时,则不再攻击,选择撤退。[17]康拉德气得大吼。第二、第三集团军为何不进攻?普费弗将军请康拉德亲赴前线看实际战况,但康拉德回以在普热梅希尔太忙。后来普费弗写道,“真令人遗憾”,“只要瞧一眼俄军的火力包围圈,就能治好他的错觉”。[18]为打消康拉德一意进攻的念头,普费弗提出根本试不得的进攻构想。[19]俄军每个师配有两个重型榴弹炮连(奥军一个都没有),远远就把奥军消灭。

在第一次伦贝格之役中,两万奥匈帝国士兵和七十门炮落入俄国人之手。绕过布鲁德曼部右侧翼猛扑过来的布鲁西洛夫,惊讶于奥军撤退时丢下的加农炮、机枪、四轮马拉货车、战俘之多。双方数千名伤兵都惊讶于本国军队对他们死活的不闻不问。布鲁西洛夫的医务长原向他保证,在别列扎内(Berezany)有三千张病床可安置伤兵;但当三千五百名受伤官兵被送到那里时,才发现只有四百张病床,其余伤者得露天躺在地上。[20]

八月三十日当布鲁德曼终于掌握实际战况时,他的表现比较不像拿破仑:“在与兵力远大于我方的敌人交手数日之后,我军必须撤退,在新战线重整。”他指出应撤至伦贝格西边的韦列齐察河(Wereszyca River)。[21]战争打了几乎一星期,康拉德就快要丢掉奥匈帝国第四大城暨加利西亚首府。他的几个集团军,在相隔遥远的地方各打各的——在克拉希尼克和科马鲁夫周边的丹克尔部与奥芬贝格部、在伦贝格的布鲁德曼部与伯姆-埃尔莫利部——但正渐渐被各个击破。俄军的组织若更完善,或许早已消灭奥地利整个北方面军,但他们仍在缓慢移动,而已把司令部移回基辅的伊万诺夫,仍不相信丹克尔部和奥芬贝格部是康拉德的攻击主力。一如鲁斯基,他认为他们只是侧翼防卫部队,因而目光一直瞧着伦贝格,寻找他认为正前来增援布鲁德曼,欲将战事带进俄国的军队。

如果说俄国人无法理解康拉德成事不足败事有余的能耐,康拉德底下的军人则对此知之甚详。这时,奥匈帝国士兵已认清上头指挥官的愚蠢。指挥官一再以下面之类愚蠢的说辞,把他们送进俄军壕沟和炮阵地的虎口:“俄国人很少发炮,因为他们的炮弹不会爆炸。”[22]在这些牺牲流血的士兵听来,那简直滑天下之大稽。事实上,真的伤不了人的,乃是奥地利的火炮。奥匈帝国总司令部从俘虏的俄国人口中得知,奥地利炮手把榴霰弹的炸开高度设得太高,使俄国人得以在弹丸纷纷落下时安全跑开。[23]在这同时,奥地利人在冲向俄军时,根本无法全身而退。有位奥地利上校解释了为何出现这种情况:在平时的研习和演习时,军官被教导“时时要寻找侧翼,绕过敌人”,但在战斗正激烈时,男子汉该有的打法是gradaus,即明着对干不搞暗招——没有佯攻,不搞侧翼包抄,只有“干脆的,较符合奥地利‘一直进攻’之传统的放手一搏”。这一本能使哈布斯堡王朝军官的死亡人数惊人,“他们觉得得白白牺牲自己性命以激励下属”。

才几天时间,就连这种英勇行径都失去了激励效果:排长冲向俄军而丧命时,排兵会畏缩不前。这使奥军战术有了微妙转变。此后,中尉把英雄角色派给士官来当,自己在二线跟着,“手里拿着铲子和步枪,只要士兵畏缩不肯进攻,都将其毙命”。[24]许多奥地利人向最近的俄军投降以躲掉必死的下场,但这么做有时也没好下场。有位奥地利战俘描述他被俘的经历:“我们被缴械,身上的值钱东西,手表、钱、小刀之类的,被抢光,然后把我们关在猪圈里三夜,除了生马铃薯,没其他吃的。第四天,他们放了我们,却逼我们加入俄军小规模战斗编队往前走,向他们指出我们的阵地。”[25]

鲁斯基小心翼翼越过格尼拉利帕河时,已在二十七日拿下塔尔诺波尔;而在二十九日拿下德涅斯特河边加利西亚旧首府加利奇(Halicz)的布鲁西洛夫,转北进向伦贝格,攻入布鲁德曼未设防的侧翼。康拉德的参谋部在战前研究俄军将领时,就特别留意布鲁西洛夫,指出“他火爆、精明、充满活力”。这时布鲁西洛夫以行动证明他的确是这样的人,巧施妙计使布鲁德曼陷入两面夹攻之境,而夹攻者一是他,一是康拉德。八月三十一日,康拉德从他位于普热梅希尔平静无事的办公室下令,“基于政治、经济理由”,得不计代价守住伦贝格。布鲁德曼无奈地照办,要他的部队和伯姆-埃尔莫利的部队在伦贝格周边部署成弧形,以每道小溪和山丘当掩护,但“如果情况吃紧就退到西边”。数个奥匈帝国骑兵师奉命跟位于侧翼的步兵团靠拢,下马,掘壕固守。情况类似十九世纪美国卡斯特(Custer)中校打的小巨角河战役(Battle of Little Big Horn)。[26]俄军紧逼,迫使侧翼部队往中央靠,奥军不久后撤退。布鲁西洛夫的飞机监视到大批奥匈帝国士兵在伦贝格火车站上了往西开的火车,其他大批士兵循着公路撤往桑河。[27]

布鲁德曼部溃退,九月二日让出伦贝格,退到格鲁代克(Grodek)阵地,即韦列齐察河后面的一线高地。他把第三军居中摆在格鲁代克,第十一军摆在左边,第十二军和第三十四师摆在右边。布鲁德曼想振奋低落的士气:“第三、第二集团军已使人数占上风的西进敌军放慢速度……第四集团军就要转过来支持我们,一起攻打敌军,向这一自大的敌人报仇的时刻已经到来!”但由于俄军炮火声,以及由于奥地利最高指挥官的谎言和夸大不实,他这番话没人听进去。[28]

奥地利的东都,原被视为俄境作战之跳板的伦贝格,如今落入俄军之手,奥匈帝国军中各阶层都不得不对领导阶层的能力,乃至究竟为何而战,生起疑问。后来,布鲁德曼的参谋长把这场大败归咎于康拉德的散漫:“这一战败的原因,纯粹是总司令部易出错的动员和对俄国人的全然误判……直到现在,在伦贝格争夺战期间,总司令部才发现俄军主力在这里。”[29]跟着后撤奥军跑的伦敦《泰晤士报》美籍战地记者斯坦利·华许本(Stanley Washburn),赴伦贝格医院探望了奥地利伤兵,惊讶地发现“奥军中一般的入伍士兵完全不清楚这场战争是为何而战”。这些奥匈帝国伤兵对俄国一无所知,对塞尔维亚了解更少,甚至没人知道英、法投入了这场战争。[30]

时时留意自己形象的康拉德,知道得替伦贝格的失陷找替罪羊。他将布鲁德曼的参谋长鲁道夫·普费弗将军和数名军长、师长、旅长撤职。后来在回忆录中,康拉德把这一挫败归咎于布鲁德曼的“被动”,说他若照参谋总长的作战计划打会得胜,却未这么做。[31]但根本没有克敌制胜的计划,即使真有这样的计划,布鲁德曼也难以顺利执行,因为奥地利人被俄国的火力和自身差劲的后勤体系弄得几乎动弹不得。一如在塞尔维亚所见,过度庞然的军级部队(每个军有四十五个营)和累赘的辎重队,使整个哈布斯堡军队的移动如同牛步。

奥匈帝国诸集团军以每三名战士一辆四轮马拉货车的比例配备货车。战前本欲打造较轻盈灵巧的军级部队,却受阻于僵化的哈布斯堡王朝官僚,于是部队行军时拖着庞然的累赘。有位满腹牢骚的将领指出,日本军官不带行李打俄国人打了一年半(在中国东北打的那场战役,从头到尾,两名日本军官都共享一个小提箱),而一九一四年时的奥匈帝国将领,每人配发两辆“个人用四轮马拉货车”供装运衣物和其他可搬运之财物,以及三辆这类货车供他们的师部或旅部使用。每个师部或旅部又获配发足够装载五千三百磅额外行李的数辆货车,供仅仅三人(师旅长和其两名助手)使用,而一个营整整五百人所带的行李,只有这些额外行李数量的一半。整个来讲,奥匈帝国一个师拖着一百零五辆供上述用途的四轮马拉货车,以及四十五辆供士兵使用的货车、四十五辆载运弹药的货车、七辆载运粮食的货车,还有野战炊事车、面包烘烤车、救护车各数辆。难怪将领竟把火炮和衣物箱、书、葡萄酒箱、罐头摆在一块运送。[32]

赶赴前线的奥匈帝国第二集团军士兵

一九一四年八月赶赴伦贝格附近前线的奥匈帝国第二集团军的匈牙利人。

照片来源:Heeresgeschichtliches Museum,Wien

拖着这样的累赘,弗里德里希大公这时发电报给德皇,要求德国尽快发动攻势解危和“忠实履行”柏林的盟国义务(不管在这场波及地域辽阔且战局起伏不定的战争里盟国义务究竟何所指),也就不足为奇。八月最后一个星期,康拉德四度打电报给毛奇,要求德国从西战线抽调十二个师(四个军)投入东线战事。[33]正在马恩河边全力对付百万法军且已在坦嫩贝格和马祖里湖区(Masurian Lakes,位于康拉德之俄罗斯战线西北方)击溃俄国两个集团军的德国,大吃一惊。

在科布伦茨(Koblenz)的德军总司令部,奥匈帝国军事联络官约瑟夫·冯·施蒂尔克(Joseph von Stürgkh)将军,注意到与其盟邦关系的急剧恶化。康拉德所提议的作战行动不可能执行;由于有俄国西北方面军的几个未受到压制的集团军虎视眈眈于兴登堡的第八集团军侧翼,所以毛奇不放心要该集团军赴东南驰援奥军,就连德军总司令部里的奥地利人也这么认为。这些人这时提到相抵触的“党派路线”——康拉德的路线和其他每个人的路线。施蒂尔克和亚历山大·冯·于克斯屈尔将军(弗朗茨·约瑟夫皇帝头发日益花白的骑兵卫队司令)看着地图研究,判定康拉德的计划说“行不通”。德皇把施蒂尔克带到一边,热切地说道:“我们在东普鲁士的小规模军队已牵制住敌人十二个军,消灭或击败他们;那未让你们奥军进攻时更轻松吗?”[34]

显然没有。伦贝格周边堆起一堆堆粮食,奥匈帝国工兵(在饿着肚子的士兵拖着脚走过粮食堆时)把汽油浇在粮食上面,在这同时,康拉德正在普热梅希尔的餐桌旁尽情享用早餐,一派轻松地向同事说道,如果弗朗茨·斐迪南大公还在世,会为了失去奥地利东都和该地庞大的铁路设施“把我毙了”。多达一千部火车头和一万五千个火车车厢留给了俄国人。那位《泰晤士报》战地记者来到这座大城,看过城里的公园、林荫大道、豪华饭店,认为它是“这场战争打到目前为止交战国所取得的最大战利品”。[35]

战前弗朗茨·斐迪南大公就要康拉德留意往边陲战线塞进太多兵力、往主战线放进太少兵力的危险,但决意打垮塞尔维亚人的康拉德不理会这示警。[36]加利西亚的乌克兰人,这时正为康拉德的雄心与现实间的差距受苦受难。乌克兰人是加利西亚的最大民族,但奥地利领导阶层开始认为他们不可靠,下令乌克兰官员、老师、教士离开该省,与他们的希腊天主教主教一起移居摩拉维亚。在加利西亚西部,有千名乌克兰显赫人物因可能支持俄国而遭关押。奥军参谋手里有上级发予的一张加利西亚少数民族分布图,上头标出这个大省境内几个辽阔的“亲俄”区:从新桑德茨(Neu Sandez)到伦贝格的整个南部边缘、从拉瓦鲁斯卡周边到塔尔诺波尔的东边境地区、内地的数大块孤立地区。[37]

为恢复亲奥势力,弗里德里希大公下令实施暴行:“凡是个人,乃至整个族群,犯下叛国罪者,都该以最残酷手段将其打倒。”[38]有个杀人如麻的大公在一侧,挥舞皮鞭的俄国人在另一侧,且奥军所到之处都爆发霍乱,加利西亚(奥匈君主国里犹太人最密集的地区)的犹太人,于是收拾起能带走的财产,逃到维也纳,定居于该城的利奥波德斯塔特(Leopoldstadt)区,开始改良面包、面粉、肉、动物油、奶、煤之类官方配给食物的黑市交易机制。维也纳人一边向加利西亚犹太人买民生物资,一边痛斥他们的黑市,开始在暗地里谈“犹太人问题”。[39]

为打击敌人,而非把矛头指向自己人民,康拉德再度改弦更张。奥地利飞行员的报告透露,鲁斯基的第三集团军正转往西北,离开布鲁德曼部,这很可能是为了从侧翼包抄奥芬贝格部。康拉德深信布鲁德曼能在伦贝格西边的一道沿河防线顶住布鲁西洛夫部,于是同意第三、第二集团军应撤离伦贝格,退到韦列齐察河,把俄军引过去。康拉德为何认为一支比原部署在格尼拉利帕河边的兵力还要小的军队,在这条河后面,会比在那条河后面(且面对更大兵力的俄军的情况下)有更好的作为,这是这场大战役的诸多谜团之一。

康拉德命布鲁德曼和伯姆-埃尔莫利在韦列齐察河边顶住俄军,奥芬贝格则在同时率第四集团军往东南走,穿过拉瓦鲁斯卡,打击俄军侧翼。第三、第二集团军要顶住俄军够久,以使这一钳形攻势得以发动。若非有这么多人因康拉德的连番出错而精疲力竭、断手断脚或丧命,他远在战场之外,像在参谋部地图插图钉般调动已被他操纵得战斗力大失的部队之作为,会让人觉得好笑。一如波蒂奥雷克,康拉德的表现显示他完全不懂怎么打真枪实弹的战争。[40]经过过去这个星期的征战,奥芬贝格部已几乎动不了,更别提与敌厮杀,他有太多马已伤重而死、饿死、累死。博罗耶维奇建议他麾下将领,“把补给部门的马拨给弹药车队用;把弹药车队的马拨给野战炮兵连用”。没打仗时,士兵奉命尽量多抓脱队的军马回来给部队用。配发的枪已丢失或受损者,则被告知到外面地上找枪替补。[41]

奥芬贝格的第四集团军自八月三十日俄军撤离科马鲁夫起一直往北走,这时却奉命调头往南。“军队不是棋子,”奥芬贝格抱怨道。这一次的计划修正毫无道理,主要是因康拉德知道鲁斯基正往北走,而奥芬贝格部往南正迎向鲁斯基部火炮和机枪林立的正面,而非侧翼。[42]第四集团军第二度走过科马鲁夫战场,第二度被死尸的臭味熏得透不过气。第四集团军诸部队在滂沱大雨中调转向南,大雨“使道路变得泥泞不堪”,在科马鲁夫周边,他们惊骇望着地上的景象:“无数尸体,包括我们的和他们的尸体混在一块,马尸,还有各种战争废弃物。”对于原先催着他们去卢布林,现在却同样急迫地催他们往反方向走的最高指挥部,士兵自然而然开始信心动摇。[43]

在回旋余地如此小的空间里调头,奥匈帝国诸部队彼此相撞乱成一团,也跌跌撞撞和正将他们团团围住的俄军相遇。混乱的小冲突划破夜空的宁静,人人都紧张地朝别人开火。[44]在韦列齐察河边,将领收到康拉德的电报,口气一如以往火冒三丈。康拉德批评他们接连以窄窄的小河为屏障在后“被动防御”且“不断撤退”。康拉德命令诸将进攻,“以改善整个局势”。但身在前线的军官发现,再进攻,就如某高阶参谋所说的,“人力不允许。连要再来一次刺刀冲锋,士兵都吃不消;他们已被无休止的行军、战斗、缺乏睡眠打垮”。第八步兵团奉命进攻霍雷涅茨(Horyniec),前进了几步,“第一榴霰弹在上方爆开,就队形大乱,开始往后跑”。[45]

奥地利军队于加利西亚处决的乌克兰人

一九一四年八月弗里德里希大公下令,“凡是个人,乃至整个族群,犯下叛国罪者,都该以最残酷手段将其打倒”。图中是因被怀疑站在俄国那一边遭处决的乌克兰人。

照片来源:Heeresgeschichtliches Museum,Wien

奥芬贝格将军八月三十日检视了一群俄国战俘,对他们的黄褐色军服印象非常深刻,说即使在两百步外,他们都和周遭环境融为一体,使他看不出来。他与俄国军官聊天,其中大部分人会说德语。其中一人指出尸体狼藉的战场,然后说,“这一切是为了什么?”[46]奥芬贝格或许心里有着同样的疑问;他看出他在科马鲁夫取得的胜利就要被打碎。他开始编借口卸责,以免后世招来骂名:“科马鲁夫的隆隆炮声一平息,我们就奉命往南援助受到威胁的友军(第三集团军)。”俄军会“在拉瓦鲁斯卡为血所浸透的战场上投入更多兵力,对付我们心生惧意的第四集团军”。他还在日记里写道,“我已尽力了”。[47]

俄国正在从克拉希尼克往南到伦贝格一线部署更多兵力,奥军挡不住他们。奥军人数较少,而且由于丹克尔部从克拉希尼克退走,他们就要被从两侧包围。奥地利第十四军参谋长约瑟夫·帕伊奇上校忆起在他的战线上发现俄国六个师,还有三个师和一整个俄国骑兵师在他的侧翼。[48]奥军士兵疲惫不堪且所有物资都用光,奉命捡拾死去同袍的枪,并拿走他们弹药盒里的子弹。炮手接到命令,如果火炮可能落入敌人之手,要他们勿毁掉火炮,只要“取下瞄准器埋起来,以便日后如果夺回火炮时可用”[49]。

奥芬贝格震惊于他所接到的新命令;他深信唯一明智之道乃是撤退到普热梅希尔的要塞和桑河边。这条宽阔的河流和那些现代堡垒或许能挡住追击的俄军,使奥军得以重新部署,与已开始从西边赶来的德军左右相连成一片(德国派兵赴东线,不是因为已打败法国,而是因为奥地利一直吃败仗)。[50]但康拉德还不准备撤退。他以含糊笼统的电报把霍夫堡宫蒙在鼓里,而为让近视的皇帝看得清楚,电报以大号铅字排印制成复本,并附上粗比例尺地图。皇帝的副官博尔弗拉斯将军,还在电报边缘加上安抚性的批注,帮康拉德欺瞒皇上,例如八月三十日电报上的这条按语:“皇上,情势没有感觉的那么糟。”[51]

但就是那么糟。第三集团军已经垮掉,挡不住一个军,更别提挡住布鲁西洛夫的整个第八集团军。所有人都被叫到前线,发一把步枪,包括工兵、汽车司机,而穿着各种颜色之农民工作衫来到的当地波兰、乌克兰民兵,使局面更加混乱。九月四日,布鲁德曼试图激励其疲累的部队,向士兵保证奥芬贝格已拿下一场“完胜,掳获两万战俘和两百门炮”。[52]他命令诸将领准备东进,以和从北边下来的第四集团军一起夺回伦贝格。在这批命令中,他提到“我们第三、第四集团军之间的一个缺口”,烦恼于俄军可能趁隙而入。俄军果然这么干。布鲁德曼派三个骑兵师前去封住缺口,但遭推开。康拉德未把这次大败怪罪于己,反倒怪在布鲁德曼头上,宣布他“身体不适”,要他退休。对一个二十年前被誉为奥地利“神童”和“未来希望所寄”的将领来说,这样的下场实是悲惨。[53]

康拉德与弗里德里希大公为自己失败找代罪羔羊的行径,有其卑鄙至极之处。怎么看都是个平庸司令官的弗里茨尔,一直以来同意康拉德的所有奇思怪想,这时则写了封长信给欣赏布鲁德曼的皇上,说明为何这位将军该走人:“在伦贝格东边那场多日战役中,以及往格鲁代克边打边退时,布鲁德曼将军太放任他辖下将领,使那些将领最终在没有统一的指挥下自行其是。”这是瞒天大谎,实际上布鲁德曼完全照康拉德命令行事,纯粹是因为寡不敌众而落败,而俄国的兵力优势始终受到康拉德低估。布鲁德曼认命走人,而皇帝唯一的安慰和以往没有两样:六千克朗的现金赏赐和以“编制外军官”身份继续服现役(和领完整薪水),不退休。[54]

九月五日,在维也纳,一名口无遮拦(且状况外)的亲王夫人,从其马车车窗往外大喊奥芬贝格已夺回伦贝格。这则不实消息传遍维也纳大街小巷,也被晚报拿去刊登。不到一天,这则报道就遭撤回,首都的民心士气更为低落。[55]康拉德要斯维托扎尔·博罗耶维奇接替布鲁德曼之位,新司令官立即指出其接掌的集团军欠缺“纪律和服从。全军上下缺乏干劲与信心”。[56]博罗耶维奇惊讶于俄军每次发射猛烈的掩护炮火后,奥军总是兵败如山倒般垮掉:“目前为止的每一场仗,敌军一开炮,我们就有大批士兵,甚至整个部队,未经上级命令自行撤退。”把后备部队送去援助这些敌前逃亡者也不管用,“因为他们也不会进攻”。[57]康拉德不为所动,下令九月七至九日再启进攻。第二集团军终于有完整战斗力,他决意用其一搏。

但由于康拉德抽走左翼兵力增援右翼,北边的局势开始变得不可收拾。奥芬贝格部往南走,在他与丹克尔部之间露出一个一百一十公里宽的缺口,俄国第五集团军趁机大举涌入。俄国一新集团军,普拉东·利奇茨基的第九集团军,开始摸索位于克拉希尼克周遭的丹克尔部另一侧翼。这时伊万诺夫看出有机会在丹克尔部三个军以桑河为屏障确保安全之前予以团团包围。俄国老百姓欣然参战,通过敲响教堂的钟以及点燃烟和火的信号,把奥匈帝国部队的位置通知俄军。靠着燃烧的茅草屋顶,俄国炮兵取得精确的炮轰位置。[58]

已于八月底几乎被赶到卢布林的丹克尔,这时几乎被团团包围,见情势不妙,他撤退逃命。信心大增的俄军离开壕沟,竭力截断丹克尔的退路,丹克尔部整路受到俄军骚扰。他一个团在撤退途中损失整整一个千人的营:九月五日该团掘壕以撑过当夜,隔天早上遭俄军一个纵队打垮,在无人伤亡下被俘。[59]丹克尔于九月六日退到桑河之后,维也纳乐师收起《丹克尔将军之歌》曲谱。“俄罗斯狗”未遭击败。

接掌第三集团军的博罗耶维奇九月九日向其不再相信上级鬼话的士兵保证,“我军诸集团军接下来要从敌人手里拿下重大胜利”。[60]奥芬贝格若听到此言,大概会说这是闻所未闻的奇谈。他正在伦贝格西北五十公里处的拉瓦鲁斯卡作战,两侧翼都无友军掩护,前方和左侧受鲁斯基第三集团军追逼,后方和右侧受普列韦部两个军追逼。前线诸将领在辛苦抵御俄国大军时,人在普热梅希尔的康拉德正苦恼于吉娜的问题。九月九日他向其政治顾问雷德利希哭诉:“我如果输了(这场战争),也会失去这个女人,想来就令人害怕,因为以后我得一人度过余生。”[61]奥匈军总司令部的新闻主任马克西米连·冯·赫恩(Maximilian von Hoen)谈到康拉德日益严重的“年老糊涂”。这位司令官几乎没睡,在他的军队垮掉时,还花掉半个夜晚写长信给吉娜和他九十岁的老母。康拉德逃避现实的心态令雷德利希震惊:“他不相信自己身负成为奥地利抗俄统帅的历史使命。”[62]

拉瓦鲁斯卡之役(又名第二次伦贝格战役)是奥匈帝国在这场战争里的最大战役,投入四个集团军五十二个师五十万的兵力。康拉德的三子(小儿子)赫伯特·康拉德(Herbert Conrad)中尉死于此役。赫伯特的第十五龙骑兵团属于约瑟夫·斐迪南大公四处奔波的第十四军,九月八日(他们的任务和方向已被康拉德中尉的父亲第四度更改之后),在拉瓦鲁斯卡附近遇上大群俄军炮兵和步兵。遭落下的炮弹打乱队形之后,他们进攻俄军。俄军于龙骑兵团纵马奔来时发射榴霰弹,然后从两侧翼向他们开火。龙骑兵团试图骑马进攻机枪、火炮和躲在壕沟里的步兵,却只前进了约三百米就遭击退,造成二十人死、六十人伤,康拉德的儿子就在死者之列。[63]

康拉德为痛失爱子而难过万分,后来也试图针对此役的失利为自己卸责,说他原打算在俄军往西追击博罗耶维奇部时,要奥芬贝格部像把匕首般迅速插进鲁斯基部的胸口;但当时康拉德的命令显示,他知道鲁斯基已停止追击博罗耶维奇,挥军向北以使普列韦部脱离战斗。此举导致奥芬贝格所无望取胜的两军对撞。奥芬贝格部有着一百七十五个疲累且战斗力大失的营,猝然与俄国两个完整的集团军交手,对手包括鲁斯基第三集团军的一百八十个营和普列韦第五集团军的一百八十个营。

战前担任弗朗茨·斐迪南军事文书署署长的亚历山大·布罗施·冯·阿雷瑙上校,在九月六日这场相撞里首当其冲。他的第二皇家步兵团整个星期被康拉德耍得团团转:先是拨给奥芬贝格,然后在科马鲁夫之役后被派去追击俄军,接着又被叫回伦贝格协防。这时他们从科马鲁夫踉踉跄跄往南,穿过湿地、森林,顶着烈日,冒着寒雨,白天有人类拇指般大的马蝇骚扰,夜里有蚊子和让人搞不清方向的漆黑。布罗施奉命向第十七军靠拢,一再向他们打信号,告诉他的行踪,但没人响应。

布罗施开始理解他正渐渐陷入包围。一如第十四军其余部队,他被俄国第五集团军从北面、第三集团军从南面夹击。约瑟夫·斐迪南大公刚打电报给奥芬贝格:“有东西从北方朝我们冲来,但仍不清楚那是什么。”俄军这一侵逼,终于使康拉德收拾心思务起正事。他刚从普热梅希尔打电报给奥芬贝格,命他把第十四军叫回西北,这一次是为支持已经调头而正从克拉希尼克往塔尔努夫撤退的丹克尔第一集团军。该集团军右边有维斯瓦河,而俄国第四集团军则在寻找它的左翼。这时,据康拉德的最新命令,第十四军得走回北边保护那易受攻击的侧翼。

这真叫人哭笑不得,但这一次,第十四军只有一个团可派去执行这徒劳无功的差事,其他兵力被涌入丹克尔部与奥芬贝格部之间越来越大缺口的俄国第五集团军困住。布罗施的士兵在加利西亚卡罗(Karow)这个肮脏的村子准备炊煮过夜,却不得不在晚间离开该村,穿过一浓密的树林,退到位于另一边的另一个肮脏的加利西亚村子胡伊采(Hujcze),以躲避步步进逼的俄军,即约瑟夫·斐迪南大公所提及的那个不详的“从北方冲来的东西”。九月六日晚,这个团无精打采地走到胡伊采旁边树林的南缘,距西南边的拉瓦鲁斯卡只数公里。约瑟夫·帕伊奇将军在总结此役的报告中写道:“该地所发生的事,让我们了解到同时碰到黑夜、树林、林间湿地、无法形容的疲累会叫人吃上什么苦头。”即使是精锐部队和其统兵官(此例中的皇家步兵团),也可能被这些东西打垮。[64]

走出树林时,布罗施的士兵发现的不是宁静的村子,而是俄军的营地。这支奥军行军纵队,以一个连为先头部队,然后是一个营,再来是团指挥所,后面是两个营。位于行军纵队中央的布罗施,见到和奥军一样吓了一跳的俄军朝树林发出参差不齐的火力,急忙调兵防守。位于附近的奥匈帝国第五旅旅长施奈德将军,骑马过来和布罗施商议。有位军官无意中听到他们的交谈:那位将军大喊道,“太好了!你做得很好!终于看到隧道尽头的光!”布罗施则回以:“没别的办法,我们得不断移动。”康拉德的猎人非常清楚,他们已成了猎物。

布罗施和施奈德欲将两人的部队并在一块以逃出俄军包围圈,但在布罗施部走出树林后,却进入一处林立着俄军帐篷、四轮马拉货车、马匹、军用汽车的林间空地。俄军猛烈反击以保住他们的营地和通往拉瓦鲁斯卡的道路(拉瓦鲁斯卡已塞满俄军辎重队和火炮),于是布罗施猛然右转,带领其累垮的步兵团穿过原野,往西边打边退,俄军则从奥军刚离开的树林和树林周边的村子出来追了上去。布罗施和他数十名属下丧命。[65]

布罗施的遭遇正是拉瓦鲁斯卡战役的缩影。位于布罗施部正南方的卡尔·克里泰克将军的第十七军,自九月五日起和俄军交手不断。他们碰上下雨,只得穿过湿地,一路踩着泥水行进,在野外露天或在污秽的农舍里抓紧时间睡一两个小时,再于道路和小径旁掘壕,以击退突然从北边、南边、东边或有时从这三面同时来犯的俄军。九月六日一整天,第六皇家步兵营就待在这种仓促挖就的阵地里,承受俄军火炮和机枪攻击,没东西吃,因为粮食送不到这批被围部队的手上。夜色降临时,俄军动用步兵进攻。奥军击退这最后进攻,然后睡了一两小时;不久,九月七日拂晓,俄军又进攻数次。那天结束时,未在科马鲁夫丧命的军官,大部分非死即伤,还有一百五十名士兵死伤;另有数十人“失踪”。这是官方对未能找到尸体者的说法,那些人通常已投降。

奥匈帝国军队在第四集团军战线全线发起反攻,全遭俄军步枪的连续齐射和火炮击退。[66]约瑟夫大公的第十四军,七天来因为康拉德一再更改命令而在波兰南北来回跑,这时则被告知往南攻击鲁斯基的第三集团军。帕伊奇在九月七日的日记里写道,大公非常气愤于“我们原来一直想做的事一再受阻而无法如愿,如今却在已经太迟时命令我们去做”[67]。事实上,康拉德计划对鲁斯基部发动侧翼攻击,结果执行这一攻击的部队本身反而遭到侧翼痛击,痛击者就是鲁斯基部。在这同时,普列韦部从北边往南急扑,消灭布罗施部之类部队,从侧翼和后方包围奥芬贝格部。

在杜布未能大胆放手一搏的彼得·斐迪南大公,这时在奥芬贝格部的右翼,使劲抓着后退的第三集团军侧翼,使已将奥芬贝格部和丹克尔部分开的俄军,未能将奥芬贝格部与博罗耶维奇部分开。这里战斗之凶残,一如在更北部布罗施防区里所见,且从奥地利的角度来看,同样无意义。一支仅仅六人的俄军巡逻队,不小心碰上躲在树林里的两个完整的奥军步兵营,立刻举手投降。一名奥军军官用捷克语说,“不,让我们向你们投降”,不敢相信眼前情景的六名巡逻队员带着两千名奥军战俘回俄军营地。[68]值得注意的是,这种事康拉德竟觉得意外;战前思索现代火力之事时,他就已认同,自普法战争以来,士兵只要碰上难以攻破的防御火力,士气就有可能瓦解。战前访问奥地利的日本军官透露,打日俄战争时他们不得不在许多次强攻时以菜鸟取代老鸟,因为老鸟朝机枪进攻一次后就不肯再干这种事。康拉德本人在研究过普法战争后推断,即使是最有战斗力的普鲁士部队,碰上持续不断的压迫还是会垮掉。[69]

博罗耶维奇对军事史的省思,来自更为切身的体验;置身韦列齐察河后面的格鲁代克阵地里,他得以喘息。这一道连绵的高地从德涅斯特河和韦列齐察河交汇处升起,若非俄军有足够兵力从各方予以侧翼包抄,本会是很强固的阵地。黯然下台的布鲁德曼发给其部队的最后指示,包括了九月六日这一则:“俄国报纸正兴高采烈地报道他们已大败我们第三集团军。”布鲁德曼严正表示,部队此刻的任务,乃是“要俄国人把这话吞回去”。他接着叱责麾下军官的战术作为未能明辨一重要差异:“我得提醒你们打仗时取得的死伤和蒙受的死伤两者有基本的差异。激烈战斗中取得的死伤,不伤害士气,甚至使部队得胜;因拙劣领导而蒙受的死伤,则令部队灰心,导致败亡。”[70]俄军完全不在意这差异,一拥而上猛攻。布鲁西洛夫忆道:“那些士兵是我们已被击败的士兵……他们已没有斗志。”[71]

康拉德下令九月八日再启进攻。他似乎终于渐渐理解他挫败的战术原因。他发文给这时已不受指挥的麾下诸将领,“俄罗斯人似乎是这样打仗的:守在壕沟里,背后和两侧翼有火力强大且通常隐藏得很好的炮兵,以在我们发动步兵进攻时取得奇袭效果。他们通常维持这些阵地一天,让我们受到最大死伤,然后退到新阵地重施故技”。[72]这一“故技”并非俄军的新发明;一八六六年普军打败奥军,用的就是这种打法:与战术守势相搭配的作战攻势。也就是说,敌军会入侵奥匈帝国领土,然后构筑坚强的防守阵地以击垮奥军必然的反击——之所以“必然”,乃是因为形成于滑膛枪时代的奥军传统思维,仍愚蠢地标榜战术进攻,即使已有机枪和急速火炮问世亦然。康拉德终于发现他和他的蓝灰色纵队就要再度受骗上当,但这一发现尽管于九月七日发送给各地部队,却要到九月十日才送到散落各地且已遭击败的大部分奥匈帝国将领手上。他们疲累地瞧了该文一眼,在公文边缘草草写下该写的“已阅”字眼,然后将其归档。

这时,奥地利阵营里人人都已厌烦于这场战争。康拉德命第四集团军会同第三集团军一起进攻,但各部队待在原地不动。[73]辕马已累得拉不动车子,士兵也累得走不动。奥军在韦列齐察河后面掘壕固守,但军官担心即使有此河当屏障且挖了战壕,部队仍会守不住。哥萨克人在后方的传言令奥匈帝国第二军士兵惊恐,该军随之开始全军后撤。第三、第八师也开始后撤,四轮马拉货车队挤在一块,造成恐慌。九月九日,康拉德从普热梅希尔大发牢骚,说这些“自行撤退”“毁掉我军原会得手的进攻”。一如以往,他把保护自己渐渐不保的名声,看得比打赢这场战争更为重要。[74]

九月十日,康拉德和弗里德里希大公首度走访前线(战时他们只去了前线三次)。康拉德、弗里茨尔、卡尔大公从普热梅希尔驱车前往韦列齐察河后面的格鲁代克阵地,由博罗耶维奇陪同视察,下令拼死一战,然后迅速返回安全的桑河边。[75]康拉德表现他一贯的被动性攻击作风,叱责奥芬贝格“昨天,在其他集团军前进得胜之时,他却在他的阵地里休息”,此刻奥芬贝格得“进攻并制服(拉瓦鲁斯卡的)俄军”,一起展开“对伦贝格的同心圆式进攻”,“借此挽回自己的名声”。事实上,“对伦贝格的同心圆式进攻”,也是康拉德所虚构的:它比较像是四个乱糟糟的集团军为保命而拼死一战,而且这四个集团军全都往西走、欲前往安全的普热梅希尔,而非往东走、解救伦贝格。丹克尔的第一集团军受到俄国第九、第四集团军追击,已被赶回到桑河。奥芬贝格部正受到俄国第五、第三集团军猛烈攻击,博罗耶维奇部和伯姆-埃尔莫利部则正受到布鲁西洛夫第八集团军的猛攻。

普列韦部已将丹克尔部、奥芬贝格部分开,准备攻入他们之间的缺口以进抵桑河。如果普列韦部先抵达该河渡河口,他将能包围整个奥地利北方面军,包括位于格鲁代克的第三集团军和位于其右侧、本身快要被布鲁西洛夫的第八集团军包围的第二集团军。九月十一日,即拉瓦鲁斯卡战役进入第六天时,飞机侦察报告显示俄军形成庞大包围圈,康拉德不再说大话,下令奥军退往桑河和普热梅希尔周边呈环形布局的诸堡垒,而他们其实已在这么做。

后来康拉德写道:“从战术上看,情势不坏,但作战方面守不住。”在俄军就要把奥军四个集团军掐死之际,只有位在普热梅希尔要塞平静办公室里的一人,还能区别作战行动与战术的异同。此外,诚如奥芬贝格所说的:“谁把军队放进这一不利作战的困境里,使所有战术作为和成就都必然落空?”[76]长达十四天的奥军撤退行动加快,且是在最恶劣的环境下——从格鲁代克到拉瓦鲁斯卡长达五十公里的一道凸弧线,各集团军和令他们恼火的辎重队全挤在一条已经硬化的道路上和路两旁多沙的小径上。俄军未错过发动典型平行追击的机会,在这一溃乱的奥军撤退队伍两侧跟着移动,不时地冲进去制造更多混乱,掳走奥军士兵、火炮和补给品。

后来奥芬贝格描述了奥地利诸集团军穿过这地区撤离的困难:前进路线到处被火炮、野战医院、弹药与补给车队、电报装置与航空设备、架桥设备挡住,其中许多东西不得不丢掉留给俄国人,以让出地方给逃命的部队。[77]第四集团军奉命烧掉已弃置于拉瓦鲁斯卡的所有粮食和弹药,然后把该镇也毁掉。在加利西亚铁路附近撤退的奥匈帝国部队,则奉命边走边拆铁轨。[78]已在进攻普列韦部的行动中耗尽力气的约瑟夫·斐迪南大公第十四军,乃是奥芬贝格保护其后方安全的唯一依靠。这支部队已行军、打仗两个星期,中间没有休息。康拉德命令这位大公打开往西撤到雅罗斯劳的路线(该地已在俄军手里),他置之不理,要部队往南走,也只有哈布斯堡王朝的亲王能这样抗命而没事。

九月十一日,鉴于有被完全包围的危险,奥芬贝格退到西南边。经过三个星期没有休息的作战,奥芬贝格部已惨到只剩一万支步枪。[79]拉瓦鲁斯卡的死伤令美籍记者史坦利·华许本目瞪口呆,对一个刚从美国明尼阿波利斯过来的人来说,那似乎是无法想象之事:“双方战死者将近十五万,几乎和盖兹堡之役中李部、米德部兵力的总和一样多。”[80]

难得走访前线的弗里德里希大公和康拉德

九月十日,康拉德(左)和弗里德里希大公(右)首度走访前线(这场战争期间他们只去了前线三次)。照片中,他们站在格鲁代克阵地里,听着战斗声,未拿定主意。他们的德国武官站在他们后面,礼貌性隔着一段距离。

照片来源:Heeresgeschichtliches Museum,Wien

奥芬贝格的第四集团军已有一半军官和大部分士兵死于战场。加利西亚人(乌克兰人、波兰人、犹太人)也死了许多;这时还保住性命者,窝在自家地窖里,听枪炮声在上方响。华许本巡视奥军撤退过后的原野,震惊于竟有约一百万士兵在只比“十英亩地”大一些的地区交战。战事已变成孤注一掷的力拼;他看到“奥地利人甚至想用双手挖浅壕”。他走过这块小小的突出部,“踩过一个又一个炮弹坑,每个坑旁布满蓝军服残布条、被高爆炮弹炸碎的人骨碎肉”。华许本所提到十五万战死者,有十二万人是奥匈帝国人,他们被赶进这个十英亩大的地区,被俄军炮火屠杀。华许本冷冷论道:“战争是不适者生存。没跑而丧命者,始终是最优秀的军官和士兵。”[81]这时康拉德着手拔除那些不适任的幸存者:他已拔掉布鲁德曼、普费弗和胡因;这时把舍穆瓦也撤职。博罗耶维奇撤出格鲁代克,留下一堆借口:“(第四)集团军受到无法抵御的攻击,使我们无法利用已在伦贝格赢得的胜利取得战果;总司令部下令全军撤退到桑河。”[82]

到了九月中旬,奥匈帝国北方面军在已安然撤到桑河之后,该地的普热梅希尔要塞提供了某种程度的保护。康拉德的四个集团军(第一、第四、第三、第二)已混在一块,为了把数千名落伍士兵挑出来,循不同道路送回各自所属部队,还花了数天时间。奥芬贝格忆起试图脱离战区和凶残俄军之魔掌的数长条犹太难民队伍。[83]在科马鲁夫尝到胜利(或者说看似胜利)的滋味后,康拉德这时满脸愁苦。俄军已拿下约两百三十平方公里的奥匈帝国领土,并威胁将切断康拉德与奥匈君主国和德国的联系。俄国在这场战役中损失二十三万人,远比损失四十四万人的奥地利更禁得起打击。[84]

先前靠奥芬贝格在科马鲁夫的作为受到嘉许的康拉德,这时却反过头来把这次挫败归咎于那些作为:“奥芬贝格在科马鲁夫所采取的进攻方向,使他无法在伦贝格之役迅速援助友军。”[85]愈来愈爱把责任往别人身上推的康拉德,也怪罪于德国人:“德国人拿我们当牺牲品,赢得他们最大的胜利,却置我们于困境之中;他们派兵不是要和我们一起打卢布林周边的大战,而是为了保卫(东普鲁士)种马场和猎屋。”[86]奥匈帝国驻柏林大使也跟着起哄:“德国人被他们的胜利错觉蒙蔽,始终低估我们的成就……我们挡住整个俄国大军,使德国人得以在有良好铁路、公路的法国取得了不起且相对较易的胜利。”这些抱怨当然都完全忽视了一个事实,即德国人两面作战,且尽管西线陷入僵持,但他们仍继续从法国的“良好的铁路、公路”,抽调兵力到东边乌克兰、波兰有车辙的小路上。[87]

同盟国内讧时,布鲁西洛夫集团军的左翼正横扫布科维纳的灌木荒野、狩猎小屋和该地区的迷你首府切尔诺维茨——此城将于此战争期间易手十五次。布鲁西洛夫的先头部队一路驰抵喀尔巴阡山脉通向匈牙利的最东边山口。康拉德的左翼瓦解、右翼遭侧翼包抄,于是在普热梅希尔的要塞周边,在滂沱大雨中,重新集结他的部队。奥地利诸将领有气无力地劝勉官兵团结抗敌。奥芬贝格的口吻像是个企管顾问:他在九月十五日发文给麾下军官,“成功与斗志高昂的先决条件,乃是每个人愿意全心全意投入当下的任务(行军、战斗),使每个人都知道我们的所作所为有其目标……没有比淡漠、绝望更危险的事。”[88]但淡漠和绝望就是仅存的东西。哈布斯堡军队已经崩溃;如果说在总司令部笨拙的安排里曾有过“目标”,此时无疑已不再有。有人观察到,被俄军俘虏的奥匈帝国军人,“有病、细瘦、虚弱、较矮小”,似乎“对这场战争一无所悉”。[89]仍在奥匈帝国军中者,开小差的人数之多前所未见。“为何每次与敌人起冲突后,都有数千落伍士兵在我军后方游荡,而非与敌厮杀?”总司令部愤愤质问,“得找出这个现象的原因,予以纠正。”[90]

谁都知道原因为何:无休无止的败仗。许多士官(自始就是很少有的一类人),因为抗命遭降级。士气跌到谷底,而从奥匈帝国的科技和领导统御现状来看,谁都知道这已经没救。奥军已在撤退中损失数十门炮,而他们所救回的火炮,有许多门没有瞄准器,因为炮组人员照先前的指示拆下瞄准器埋在某处。虽然已经太迟,但康拉德仍要炮手带着瞄准器撤退,而非把它们留在加利西亚的黑土里。在已不会有什么战事时,他还命令诸将领“不要再浪费炮弹;务必按照战斗时每一刻的重要程度酌量使用炮弹”,这着实是令人一头雾水的指示。[91]

除了在撤退和遂行撤退所需的最起码的休息上,博罗耶维奇没有费心去“酌量”调度其他任何事物。他命令诸将领连与追击的俄军打后卫战斗都要避免(“以加快西行速度”),要他们派人去周遭土地上搜寻任何款式或口径的步枪。走在他们前面的奥军,撤退时丢下许多步枪。恐慌已攫住博罗耶维奇的第三集团军;九月十六日晚,他提醒在他两侧后撤的集团军留意他的部队,告诉他们“正有数个完整的团涌入普热梅希尔;他们饿着肚子,洗劫店铺,犯下暴行”[92]。他还发下一份备忘录,表达其对目前为止所用之战术的震惊,那些战术包括上刺刀正面强攻、掘壕不到位、没用机枪和火炮施以火力压制,好似哈布斯堡王朝军队想自己送死。[93]

由于有布鲁西洛夫的第八集团军骚扰一侧翼,利奇茨基的第九集团军骚扰另一侧翼、奥匈帝国北方面军九月十七日再度开拔,继续令人疲惫的撤退之行。俄军已在桑河下游架了七座桥,使桑河不再是有用的防御屏障,且使普热梅希尔和其外围诸堡垒可能遭包围、围攻,使整个北方面军困在其中。康拉德和弗里茨尔在普热梅希尔留下大兵力防守,带着北方面军其余兵力往克拉科夫和可作为屏障的维斯沃卡河(Wisloka River)撤退。[94]九月第三个星期时,康拉德估算有六十四个或更多个战斗力甚强的俄国师紧逼他兵力甚弱的四十一个师。[95]奥地利人震惊于俄军之兵多将广;不管在何处,奥军在兵力上都处于劣势,单单布鲁西洛夫的集团军兵力就是奥地利第二、第三集团军兵力的总和。才在一年前,弗朗茨·斐迪南的军事内阁还在一篇名为“破产”的专栏文章中嘲笑俄军。对一九〇五年俄军仓皇撤离沈阳的尖酸描述,此刻用在败逃的哈布斯堡王朝军队上同样贴切:“某种看不到、摸不着的东西,此刻正折磨这支军队;暗示的力量已失灵;一个卑鄙的小秘密曝光。”[96]

九月二十一日,康拉德下令再退,退到维斯瓦河的支流杜纳耶茨河(Dunajec River)。第二、第三、第四集团军要在那里掘壕固守。在新桑德茨与兴登堡、德军东线总指挥鲁登道夫会晤之后,康拉德同意调第一集团军前去与维斯瓦河北边的德国第九集团军并肩作战。每个人心里都在担心日益短缺的炮弹——已有太多炮弹被打掉或拱手让给敌人,后面又没有库存。[97]即使有德国相助,奥地利战败似乎已成定局。奥芬贝格部在撤退途中丢掉太多火炮和补给车,此后数个月从空中一直能看到那些遭丢弃的车辆。这时他以艰深的比喻为自己开脱:“布吕歇尔(Blücher)在莱比锡战役之前不也丢掉他整个车队,以改变其作战路线?但布吕歇尔仍是布吕歇尔。”[98]

奥芬贝格不会这么走运。九月二十九日,康拉德和弗里德里希、卡尔两位大公抵达设于扎克利琴(Zaklycin)的奥芬贝格部营地,授予奥芬贝格利奥波德大十字勋章,转达老皇帝对他的感谢。隔天早上,奥芬贝格在胸前别上红色搪瓷大十字勋章,准备继续撤退时,总司令部派来的一名参谋部信使,带着弗里德里希大公的信,信中写道:“阁下,昨日前去时我推断你的勇气已被近来的事态磨掉不少,推断你不再相信你辖下集团军的力量和潜力。”奥芬贝格奉命自行称“病”,把兵权交给约瑟夫·斐迪南大公,返回维也纳。奥芬贝格惊骇莫名:“此刻,我身为科马鲁夫之役的胜者,却被伦贝格之役的败者拿掉兵权。”康拉德写信劝慰奥芬贝格,但一如其一贯作风,最终却大谈自己的苦处:“这场不幸战争的罪责,会整个落在我的头上,而我除了找个安静的角落躲避同僚的鄙夷,别无选择。”[99]

史维托扎尔·博罗耶维奇将军

布鲁德曼兵败伦贝格后,由史维托扎尔·博罗耶维奇将军接掌奥匈帝国第三集团军。他上任后立即指出该集团军士气的涣散:“我的部队正大批后撤,饿着肚子;他们洗劫店铺,犯下暴行。”这场战争这时才打了一个月。

照片来源:National Archives

十月二日,奥芬贝格照谈定的做法称病(关节炎)辞职,离开他的集团军,把指挥权交给约瑟夫·斐迪南大公。[100]整个军队所受的苦,远更甚于奥芬贝格所受的苦。北方面军已死伤一半兵力,共十万人死、二十二万人伤;许多师已损失三分之二有战斗力的兵员。即使是法国人(身着红长裤、深蓝色上衣、排成密集的强攻纵队),在开战后一个月里,也才损失三分之一兵力。[101]带有二心的奥匈帝国部队集体投降,加剧兵力的损失,使约十二万未受伤的奥军士兵,连同三百门炮,落入俄军之手。

东线的战事才打了三个星期,康拉德就损失超过三分之一的奥匈帝国兵力,还有最优秀的军官、士官。“我们的正规战术部队已在目前为止的战斗中被打得七零八落,很难指挥得动,”博罗耶维奇于十月报告道,“我辖下的陌生人远多于熟悉的老战友。”[102]老战友已死或被俄军俘虏;维也纳的第四条顿骑士团首领步兵团,只有七名军官活着逃出加利西亚。[103]阿瑟·博尔弗拉斯将军从霍夫堡宫论道:“如果说战争曾是骑士般的决斗,如今战争则是卑怯的杀戮。”他写道,亟需更多炮灰,“战神已变得贪得无厌”。[104]哈布斯堡陆军部在国内各地紧张贴出乐捐布告,呼吁国民捐款成立新基金,救助已战死者留下的大批未得到官方拨款照顾的孤儿寡妇。[105]

博罗耶维奇促请康拉德完全放弃普热梅希尔,以免该地十五万守军也不保,但战前还试图删掉该地要塞经费的康拉德,这时却投入大笔资金强化该地战备,以顶住俄军的围攻。他紧急调派两万七千工人到桑河,加强普热梅希尔的防御工事。他们架起一千零四十公里长的带刺铁丝网,挖了五十公里长的壕沟,构筑了七条带状的据点,还有两百个炮阵地、二十座堡垒。二十一个村子和约一千公顷的森林遭夷平以辟出火力区。这一工程旷日废时,拜俄军前进缓慢之赐才得以完工。九月下旬俄国六个师终于到达围城位置。[106]

在把总司令部搬到杜纳耶茨—比亚瓦(Biala)阵地里的新桑德茨之后,康拉德赫然发现自己被困在维斯瓦河与喀尔巴阡山脉之间没有回旋余地的空间里,而俄军正从四面八方包围。康拉德发觉难以移动剩下的北方面军兵力,甚至连替他们补给都难,因为死掉太多军马。他要诸将领不要再要求补给弹药,因为送不过去。[107]美籍记者华许本在这支溃散军队周边四处探看,震惊于尸体之多和弃置尸体的随便。“在某村外围,已挖了数道大沟,沟旁有一堆堆尸体;农民用四轮马拉货车把一车车僵硬的尸体运过来,死尸裂开的脸庞斜眼呆视,令人毛骨悚然。他们就像一堆生铁,从马车上倾泻而下。战争的浪漫在哪里?”[108]浪漫不复见,霍乱和痢疾正肆虐奥匈帝国士兵。[109]这时只有德国人能救他们。

[1] Österreichischen Bundesministerium für Heereswesen und vom Kriegsarchiv,Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-18(Vienna:Verlag Militätwissenschaftlichen Mitteilungen,1931-1938),1:187.

[2] Otto Laserz,“Die Feuertaufe von einem Kaiserschützen,der sie August 1914 miterlebte,” unpublished manuscript,Kriegsarchiv(KA)Handbibliothek,n.d.

[3] KA,Neue Feld Akten(NFA)1803,6. ITD,“Gefechtsbericht über die Gefechte bei Gologory und Turkocin in der Zeit vom 26 bis 31. Aug. 1914.”

[4] KA,NFA 1795,Lemberg,Aug. 29,1914,GdK Kolossváry,“Bericht über das Gefecht am 26 und 27. Aug. 1914.”

[5] KA,NFA 1367,k.u.k. 3 Armeekommando,Lemberg,Aug. 26,1914,GdK Brudermann to corps and pision commands.

[6] KA,NFA 1795,11 Korps Kdo,Lemberg,Aug. 29,1914,GdK Kolossváry,“Bericht über das Gefecht am 26 und 27,Aug. 1914.”

[7] KA,NFA 1372,k.k.österreichische Staatsbahndirektion,Lemberg,Aug. 28,1914.

[8] KA,NFA 1794,3 Korpskdo,“Gefechtsbericht über die Gefechte vom 26 bis 31 Aug. 1914.”

[9] KA,NFA 1794,3 Korpskdo,“Gefechtsbericht über die Gefechte vom 26 bis 31 Aug. 1914.”;NFA 529,9 ID,AOK Op.Nr.1996,Sept. 16,1914;KA,NFA 1842,Sept. 7,1914,AOK to 32 ID.

[10] KA,NFA 1794,3 Korpskdo,“Gefechtsbericht über die Gefechte vom 26 bis 31 Aug. 1914,” Fortsetzung des Angriffes.

[11] KA,NFA 1367,Lemberg,Aug. 27,1914,GdK Brudermann to corps and pision commanders;Rudolf Pfeffer,Zum 10. Jahrestage der Schlachten von Zlocsow und Przemyslany,26-30 August 1914(Vienna:Selbstverlag,1924),47-49.

[12] KA,NFA 1803,6 ITDskdo,“Gefechtsbericht über die Gefechte bei Gologory und Turkocin in der Zeit vom 26 bis 31.Aug. 1914.”

[13] KA,NFA 1794,3.Korpskdo,“Gefechtsbericht über die Gefechte vom 26 bis 31 Aug. 1914.”

[14] Pfeffer,Zum 10.Jahrestage,64;Franz Conrad von Conrad Hötzendorf,Aus Meiner Dienstzeit 1906-1918(Vienna:Rikola,1921-23),4:540-542.

[15] Alfred Krauss,Die Ursachen unserer Niederlage:Erinnerungen und Urteile aus den Weltkrieg,3rd ed.(Munich:1923),99-101.

[16] KA,NFA 1795,Lemberg,Aug. 29,1914,GdK Kolossváry,“Bericht über das Gefecht am 26 und 27.Aug. 1914.”

[17] KA,NFA 1795,Vienna,Nov. 14,1914,GdI Meixner,“Die Tätigkeit des Ⅶ Korps.”

[18] Pfeffer,Zum 10.Jahrestage,70,89.

[19] Pfeffer,Zum 10.Jahrestage,50.

[20] General A.A.Broussilov,Mémoires du General Broussilov:Guerre 1914-18(Paris:Hachette,1929),55.

[21] KA,NFA 1367,Lemberg,Aug. 30,1914,GdK Brudermann to corps and pision commanders.

[22] KA,NFA 1842,Sept.7,1914,k.u.k.AOK to 32 ID,“Kampfweise der Russen.”

[23] KA,NFA 1877,Sept. 28,1914,GdI Eh. Friedrich,“Erfahrungen aus den bisherigen Kämpfen.”

[24] KA,NFA 1845/2,Gefechts-Berichte der k.u.k.Infanterie-Regimenter Nr. 80-83,Sibiu,Dec.1930,GM Leopold Hofbauer,“Erinnerungen an meine Regimentskommando-Führung beim k.u.k. I.R.Nr.83.”

[25] KA,NFA 911,4.Armeekommando,Dec. 14,1914,GdI Eh.Joseph Ferdinand,“Protokoll aufgenommen am 11.Nov. 1914,Gefangennahme und Flucht des Zugsführers Josef Erlsbacher.”

[26] KA,NFA 1367,3.Armee Kdo,Grodek,Aug. 31,1914,GdK Brudermann to corps commanders;Pfeffer,Zum 10.Jahrestage,92.

[27] Broussilov,Mémoires,56.

[28] KA,NFA 1372,3.Armeekdo,Sept. 4,1914,GdK Brudermann to corps.

[29] Pfeffer,Zum 10.Jahrestage,76,95.

[30] Stanley Washburn,On the Russian Front in World War I:Memoirs of an American War Correspondent(New York:Robert Speller,1982),48-49.

[31] Pfeffer,Zum 10. Jahrestage,58-9;Hötzendorf,Aus Meiner Dienstzeit,4:533.

[32] Moritz Freiherr von Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs Höhe und Niedergang:Eine Lebensschilderung(Munich:Drei Masken Verlag,1921),272,304-305.

[33] Holger H.Herwig,The First World War:Germany and Austria-Hungary 1914-1918(London:Edw.Arnold,1997),91;General Josef von Stürgkh,Im Deutschen Grossen Hauptquartier(Leipzig:Paul List,1921),40.

[34] Stürgkh,Im Deutschen Grossen Hauptquartier,40-41.

[35] Gunther E.Rothenberg,The Army of Francis Joseph(West Lafayette,IN:Purdue University Press,1976),177;Stanley Washburn,Field Notes front the Russian Front(London:Andrew Melrose,1915),61.

[36] KA,Militärkanzlei Franz Ferdinand(MKFF)202,“Die Minimalkriegsfälle Winter 1910/11”:“Zu viel und zu wenig!Es muss nicht immer wie 1866 sein!Dass man gleich den ganzen Aufmarsch auf eine unglückliche Politik basirt,das ist zu dumm!”

[37] Fedor Stepun,Wie war es möglich:Briefe eines russischen Offiziers(Munich:Carl Hanser Verlag,1929),18-19.

[38] KA,Militärkanzlei Seiner Majestät(MKSM-SR)95,Lemberg,Sept. 6,1914,Statthalter Galizien to Stürkgh. NFA 909,4.Armeekommando,“Nationalitäten Galiziens”;NFA 1877,Sept. 28,1914,GdI Eh. Friedrich,“Erfahrungen aus den bisherigen Kämpfen.”

[39] National Archives and Records Administration,Washington,DC(NARA),M 865,roll 22,Vienna,Sept. 10,1924,Carol Foster,“The Culture of Austria.”

[40] Norman Stone,The Eastern Front 1914-1917(London:Penguin,1998[1975]),89;Karl Kraus,ed. Die Fackel(Munich:Kösel-Verlag,1968-1976),6:3,“Wenn die Trompete statt der Kanone los ging,er könnte noch immer der tüchtigste Feldherr sein”(Fackel 366,Jan.1913).

[41] KA,NFA 909,k.u.k. 6.Korpskommando,Sept. 3,1914,GdI Boroevic,“Alle drei Divisione.”

[42] KA,NFA 1367,3.Armeekdo,Mosciska,Sept. 3,1914,GdK Brudermann to corps. Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,339.

[43] KA,NFA 1868,Lt. Karl Popper,“Das Feldjägerbattalion Nr. 6 im Weltkrieg 1914.”

[44] KA,B/1438:29-37(Paic),GM Paic,“Auszug aus dem Tagebuche des ⅩⅣ.Korpskommandos für die Zeit vom 26.August bis 14.September 1914.”

[45] KA,B/1438:29-37(Paic),July 31,1929,“Die Armeegruppe Erzherzog Joseph Ferdinand während der Schlacht bei Rawa-Ruska-Lemberg.”

[46] Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,307.

[47] KA,B/677:11-22(Auffenberg),Vienna,December 1916,“Skizze aus den letzten drei Jahren meiner 43 jährigen Dienstzeit”;NFA 909,4.Armeekommando,Zakliczyn,Sept. 25,1914,Armeebefehl. Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,313.

[48] KA,B/1438:29-37(Paic),July 31,1929,“Die Armeegruppe Erzherzog Joseph Ferdinand während der Schlacht bei Rawa-Ruska-Lemberg.”

[49] KA,NFA 1842,32 ID,k.u.k. 2.Armee-Kdo,Dobromil,Sept. 13,1914,GdK Böhm-Ermolli.

[50] Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,338.

[51] KA,MKSM-SR 95,Tagesberichte AOK 1914.

[52] KA,NFA 1367,3.Armee Kdo,Mosciska,Sept. 4,1914,GdK Brudermann to corps.

[53] Service Historique de l’Armée de Terre,Vincennes(SHAT),EMA,7N 1128,Vienna,Oct. 14,1897,Cdt. Berckheim,“Notes sur le haut commandement en Autriche.”

[54] KA,B/96:3a(Brudermann),“Brief Sr. Kais,Hoheit des AOK GdI Eh. Friedrich an Se. Majestät Kaiser Franz Josef I.”

[55] Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,344.

[56] KA,MKSM-SR 95,Sept. 6,1914,AOK to MKSM;Herwig,First World War,94.

[57] KA,NFA 1367,3.Armeekdo,Oct. 2,1914,“Folgende Beobachtungen und Erfahrungen aus der Front in den bisherigen Kämpfen.”

[58] KA,Gefechtsberichte(GB)86,Generalstab Nr. 8069,“Kriegserfahrungen,Taktik der Feinde,” n.d.

[59] KA,NFA 1845/2,Gefechts-Berichte der k.u.k. Infanterie-Regimenter Nr. 80-83 Sibiu,Dec. 1930,GM Leopold Hofbauer,“Erinnerungen an meine Regimentskommando-Führung beim k.u.k. I.R.Nr. 83.”

[60] KA,NFA 1367,3 Armee Kdo,Mosciska,Sept.9,1914,GdI Boroevic to corps.

[61] Josef Redlich,Schicksalsjahre Österreichs 1908-19:Das politische Tagebuch Josef Redlichs(Graz:Verlag Böhlau,1953),1:270,Sept. 9,1914.

[62] Lawrence Sondhaus,Franz Conrad von Hötzendorf:Architect of the Apocalypse(Boston:Humanities Press,2000),159.

[63] KA,NFA 1838,15 Drag. Regt.,Sept.15,1914,“Gefechtsbericht über das Gefecht am 8/9 bei M.H.Czana östl. Rzyczki;” SHAT,AAT,EMA 7N 848,2ème Bureau,Section Russe,“Die Stärkeverhältnisse in den bedeutendsten Schlachten des Weltkrieges:Deutschland und Österreich-Ungarn.”

[64] KA,B/1438(Paic):29-37,GM Josef von Paic,“Die Kämpfe des 2.Regiments der Tiroler Kaiserjäger am 6.u.7.September 1914.” Most of this exposé has been destroyed or lost—only a few suggestive pages remain. Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,339-341.

[65] KA,NFA 1868,March 2,1916,Maj. Beck,“Ereignisse am 6.u.7.Sept. 1914”;Plesna,Sept. 28,1914,“Bericht über das Gefecht bei Michalovko am 7.Sept. 1914.”

[66] KA,NFA 1868,Lt. Karl Popper,“Das Feldjaegerbattalion Nr. 6 im Weltkrieg 1914.”

[67] KA,B/1438:29-37(Paic),GM Paic,“Auszug aus dem Tagebuche des ⅩⅣ.Korpskommandos für die Zeit vom 26.August bis 14.September 1914.”

[68] KA,Armeeoberkommando(AOK)1914/15,Evidenzbureau(EVB)3510,Cracow,Dec. 17,1914.

[69] KA,NFA 911,4.Armeekommando,Dec. 14,1914,GdI Eh. Joseph Ferdinand,“Protokoll aufgenommen am 11.Nov. 1914,Gefangennahme und Flucht des Zugsführers Josef Erlsbacher”;Sondhaus,Franz Conrad von Hötzendorf,75-76.

[70] KA,NFA 1372,3.Armeekdo,Moswiska,Sept. 6,1914,GdK Brudermann to corps.

[71] Broussilov,Mémoires,58.

[72] KA,NFA 909,k.u.k. AOK,Sept. 7,1914,“Kampfweise der Russen.”

[73] KA,NFA 1813,30 ITD,Gorlice,Oct. 3,1914,FML Kaiser,“Gefechtsbericht über die Zeit vom 6-12 Sept. 1914.”

[74] KA,B/1438:29-37(Paic),GM Paic,“Auszug aus dem Tagebuche des ⅩⅣ.Korpskommandos für die Zeit vom 26.August bis 14.September 1914.”

[75] Sondhaus,Franz Conrad von Hötzendorf,155.

[76] Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,358.

[77] Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,359.

[78] KA,B/1438:29-37(Paic),GM Paic,“Auszug aus dem Tagebuche des ⅩⅣ.Korpskommandos für die Zeit vom 26.August bis 14.September 1914.”

[79] Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,363.

[80] Washburn,On the Russian Front,51.

[81] Arthur Ruhl,Antwerp to Gallipoli:A Year of the War on Many Fronts—and Behind Them(New York:Scribner’s,1916),231;Washburn,On the Russian Front,51.

[82] KA,NFA 1367,3.Armee Kdo,Mosciska,Sept. 11,1914,GdI Boroevic to corps.

[83] KA,NFA 1367,Przemysl,Sept. 13,1914,Przemysl,GdI Boroevic to corps;Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,364.

[84] Timothy C.Dowling,The Brusilov Offensive(Bloomington:Indiana University Press,2008),14-16.

[85] KA,B/1438:18-28(Paic),“Der Fall Auffenberg.”

[86] Haus-,Hof-und Staatsarchiv,Vienna(HHSA),Politisches Archiv(PA)I,842,Berlin,Aug. 25,1914,Prince Gottfried Hohenlohe to Berchtold;Herwig,First World War,92-93.

[87] HHSA,PA I,842,Berlin,Aug. 25,1914,Hohenlohe to Berchtold,Sept. 7,1914.

[88] KA,NFA 909,4.Armeekommando,Sept. 15,1914,“Orientierung von Offizieren und Mannschaft über Aufgabe.”

[89] Washburn,Field Notes,65.

[90] KA,NFA 910,AOK,Oct.15,1914,GdI Eh Friedrich,“Versprengte—Massnahmen gegen dieselben”;NFA 1367,3.Armeekdo,Przemysl,Sept. 15,1914,GM Boog to corps.

[91] KA,NFA 1367,3.Armeekdo,Przemysl,Sept. 15,1914,GM Boog to corps.

[92] Auffenberg-Komarów,Aus Österreichs,369.

[93] KA,NFA 1367,3.Armeekdo,Krosno,Sept. 20 and 21,1914,GdI Boroevic to corps.