中国官僚政治的典型形态是“士大夫政治”,即由士人或文人充当官僚。这是传统中国最重大的政治特点之一。秦帝国任用专业文法吏的政治形态,并没有维持很久;在汉代,文吏逐渐被士人排挤,士人占据了政坛的中心。

有人不认为儒生与文吏的区别有多大意义,儒生也好、文吏也好,都是“为封建统治阶级服务的”(1)。另一方面,用非专业的士人承担官僚政治,却引起了来自不同文化传统者的重大关注。法国学者白乐日评价说:“中国士大夫……坚决反对任何形式的专门化。”(2)美国学者赖文逊评价说:“他们的人文修养中的职业意义,就在于它不具有任何专门化的职业意义。”(3)社会学家韦伯也看到中国缺少专家政治:“士大夫基本上是受过古老文学教育的一个有功名的人;但他丝毫没有受过行政训练。……拥有这样官吏的一个国家和西方国家多少有些两样的。”(4)

进而人们看到,士人政治与军人政治也大相异趣。利玛窦在中国惊讶地发现,中国是由“哲学家”们统治的,“军队的官兵都对他们十分尊敬并极为恭顺和服从”(5)。欧洲中世纪有一个骑士阶层,“于是历史被缩减为君主的荣誉与骑士的美德的展示”(6);而这与中国的“文士”恰好形成对比,中国历史经常被缩减为皇帝仁爱和士人德才的历史,士人拥有崇高的社会地位。日本的“武士”阶层以“刀”为“武士之魂”(7),“刀”成了民族性格的象征物,武士们5岁开始就学习用刀(8);中世的武士教育内容就是习武(9)。罗素有言:“哲人是与武人大不相同的人物,由于哲人的治理而产生的社会也和武人统治下产生的社会截然不同。中国和日本就是这种对比的实例。”(10)雷海宗先生称秦汉以后的中国文化是“无兵的文化”(11),这曾引起若干学者的共鸣,把它视为“劣根性”和“积弱”的根源(12)。

春秋战国之际,社会中演生了一个士人阶层,此后他们对中国历史产生了巨大影响,包括政治社会的等级安排。本书上编第一章第三节阐述了“品位结构变迁的四线索”,即“贵—贱”、“士—吏”、“文—武”与“胡—汉”。“士”与“吏”、“文”与“武”的问题,都直接与士人阶层相关。“贵”与“贱”、“胡”与“汉”也与士人阶层相关。第一章第四节还提出了“品位结构三层面”的概念。在这个架构中,“士”之身份资格,是同时在“官—官”和“官—民”两个层面被规定的。在“官—官”层面,他们成了“士大夫”,并与军官、胥吏等区分开来;在“官—民”层面,“士为四民之首”,在官民间占据了一个结构性位置。

在唐宋明清,通过文化考试而来的学历,成为一种正式资格,士人的社会资格和任官资格。由此,中国传统国家与社会的一个特点,即“品级、等级和阶级的更大一致性”,就显露出来了。“士”的基本特征是“学以居位”,帝国统治者因其“学”而予其“位”,士人在王朝等级和社会分层中的地位,由此而定。不过,“士大夫政治”经历过曲折发展历程。在某种意义上,周代政治形态已略有“士大夫政治”的轮廓了。但战国秦汉间发生了历史的断裂,文吏和军吏一度霸占了政治舞台。汉代士人进入政权了,并在魏晋以降,经“门阀化”而获得了特殊显贵地位。在北朝与隋唐,士族门阀开始衰落,“士人的门阀化”的趋势转变为“士族的官僚化”。

我们就是在这个背景之中,从“三层面”和“四线索”出发,通过比较前朝与后代,观察秦汉品位结构中“士”的地位的。下文将讨论三个问题:第一,选官体制和资格管理中的“士”的安排;第二,社会身份结构中“士”的免役特权;第三,王朝礼制中对“士”的特殊礼遇。

一 选官与资格视角中的士人

春秋以上“士”,可以是贵族最低等级之称,也可以是贵族之通称,包含卿大夫在内。公、卿、大夫、士都取决于家族地位和宗法身份。贵族既是行政政治的承担者,又是一个文教深厚的阶层。他们从小接受“六艺”,即诗、书、礼、乐、书、数的教育。据说做大夫得有九种能力——“九能”:“建邦能命龟,田能施命,作器能铭,使能造命,升高能赋,师旅能誓,山川能说,丧纪能诔,祭祀能语,君子能此九者,可谓有德音,可以为大夫。”(13)“士”这个称谓,由此就具有了浓厚的“文化人”意味。他们属“君子”阶层,是道德与礼乐的代表者。而“君子”那个词恰好也有双重意味:既指身份高贵的人,又指拥有道德才艺的人。

周代政治体制已孕育着士、吏两分的格局了。其时的政务承担者分两大层次:有爵的贵族卿大夫士和无爵的胥吏。有爵者以采邑、禄田的报酬方式,胥吏则以“稍食”为生。古文字中“吏”与“事”原是一个字,“吏”即任事者。所以“吏”这个称呼强调的是职位和任职能力。府、史、胥、徒承担各种细小的职役,属“庶人在官者”,属“小人”。“君子勤礼,小人尽力”(14)。质言之,在周代政治结构中,已蕴藏着后世士、吏两分的制度先声和观念先声了。制度先声就是“爵禄—稍食”体制,前者乃品位分等,后者则蕴含着职位分等的种子;观念先声就是士大夫被视为“君子”,胥吏等于小人。

周代贵族又是文武不分途,“允文允武”的。顾颉刚先生有言:“吾国古代之士,皆武士也。士为低级贵族,居于国中(即都城中),有统驭平民之权利,亦有执干戈以卫社稷之义务。”(15)不光是士,卿大夫也往往如此,像晋国六卿,就同时又是三军将帅。贵族教育“六艺”之中,射、御都是军事技能。刘师培《论古代人民以尚武立国》指出,周代“士”乃军士,国子学习干戚之舞,选拔人才用射礼,由军官司马负责(16)。那么学校、礼乐、选举、进士制度,都带有军事色彩。

由此看来,周朝品位结构的特点,就是贵贱不通,士吏有别,文武不分。这些特点,被战国秦汉间的剧烈社会转型打断了。贵族制度衰落后,士人分化为一个独立的社会群体;各国都通过军国主义措施来推动富国强兵;官僚政治日新月异,新式吏员崛起,文武明确分为二途;法治需要和耕战需要,造成了文法吏和军吏的特殊尊贵地位。

这时候“人”与“职”发生了分离,士、吏、文、武等概念发生了交叉。职类、位阶与群体归属不一定对应,文职与武职、文号与武号不等于文人与武人。文人可能出任武职、拥有武号,武人也可能出任文职、拥有文号。儒生也可能担任文法吏职,这时从群体归属说他是士人,但从所任职务说他也是文法吏。

较之周代的贵贱有别、士吏有别而文武不分,秦汉帝国品位结构,一度“贵贱相通”、“文武有别”、“士吏无别”。当然这是“概而言之”的,具体详下。

首先从“贵—贱”线索看,汉代官僚政治的特点是“布衣将相之局”,选官并不限定于某个特别的高贵阶层,身份性相当淡薄,小吏亦可迁至公卿,是为“贵贱相通”。官秩和爵级都是可变动、可晋升的,入仕者因官而贵、因爵而贵。用做官阶的禄秩来自周代胥吏“稍食”,甚至直接承袭了“稍食”以“若干石”谷物额度为秩名的做法,这是一种面向吏员的管理方式。

再从“文—武”线索看,在职位设置和职类划分上文武分途,吏员有文吏、有武吏、有军吏,各有不同冠服。汉代朝位遵循“文东武西”规则,即文官和武官东西两列对立。在秩级安排上,文官用“正秩”,而武官用“比秩”。就是说汉代品位结构上“文武有别”。但也要指出,秦汉职类上文武有别,但官僚迁转上文武无别,文官可以任武将,武将也可以任文官。而且汉代的品位结构,其“尚武”的色彩比后代浓重得多:二十等军功爵变成了社会的基本身份尺度,这与历史后期科举功名构成了社会身份的情况,形成了明显对比。“大将军”、“将军”被用作辅政者的加衔(17),而这与后世用“大学士”作为辅政者的加衔,也构成了明显的对比。汉代“校尉”有时被用作儒者的荣衔(18)。郎署是王朝选官的枢纽,郎官具有浓厚品位意义,而郎官本是执戟宿卫的士官,这种晋身之阶也是“尚武”的。“允文允武”的古老理想,依然是官僚形象的典范(19)。

再从“士—吏”线索看,秦帝国“焚书坑儒”,汉帝国也是“以吏治天下”的。文法吏沿行政等级向上伸展,一度弥平了周代品位结构中士大夫与胥吏的鸿沟。秦汉的文法吏没有显示出跟哪个社会阶层有特殊关系,其品位特权比后世少得多。在刚刚登上政治舞台时,文吏还没有马上发展为“官僚阶层”,只是作为“新式吏员”活动着。随汉武帝独尊儒术,“公卿大夫士吏彬彬多文学之士矣”(20)。帝国品位结构中由此出现了新的因素。但儒生加入行政官僚队伍之后,相当一段时间中,其迁转被视之如吏,原则上要经郡县吏职、为“乡部亲民之吏”。南朝沈约、宋人刘邠及徐天麟,都敏锐注意到了汉代仕途士、吏无别、不同于后代的重大特点(21)。冷鹏飞先生的研究显示,西汉之由太学射策入仕者不过寥寥数人,而东汉103名太学生之可考者,无人由太学直接入仕,“这说明东汉时期太学生考试制度虽然存在,但经由考试入仕的太学生是很少的。据文献所示,许多太学生卒业后的出路是‘归为郡吏’。”(22)小吏亦能由卑而显,士人亦须由吏而显,若以此两点与后世比,则秦汉官僚等级管理上的“士、吏无别”是相对突出的。

然而儒生与文吏并立朝廷,毕竟带来了最初的士、吏之别。这时候的士、吏区别,我们发现其“分类”意义大于“分等”意义。具有品位意义的相关制度安排,是辟召“四科”与察举诸科。这些科目承载着选官资格,而我们已把“资格”列于“品秩五要素”中。在历史后期,科目和学历变成了最重要的品位安排之一。那么它们在帝制初期,是什么情况呢?

首先看“四科”。汉代选官以“四科”取士,“四科”即德行科、明经科、明法科和治剧科(23)。(“剧”是难治的县,能治理这种县的人才称“治剧”。)丞相任用吏员,或三公征辟掾属,都按“四科”分类任用。丞相府的西曹南閤祭酒、侍中,按规定应该用德行科;议曹、谏大夫、议郎、博士及王国傅、仆射、郎中令等,按规定应该用明经科;侍御史、廷尉正监平、市长丞、符玺郎等,按规定应该用明法科;三辅令、贼曹、决曹等,按规定应该用治剧科(24)。德行、明经两科偏重儒生,明法和治剧两科偏重文吏。“四科”资格是并列的,无尊卑优劣之别。

其次看察举诸科。汉文帝举贤良,汉武帝举孝廉,汉代察举制由此而成立(25)。由此各种察举科目,就成了前所未有的官僚资格,从而具有了品位意义。从察举科目看,贤良、文学、方正、明经、有道、至孝之类,以德行和儒学为条件,显然是面向士人的。“明阴阳灾异”科也不妨说是面向士人的,因为汉儒与方士合流,喜欢因灾异以说治道。而如明法、治剧、勇猛知兵法、能治河者之类科目,则以政事为本,士人在这些科目面前处于劣势。秀才科主要面向在职官员,无儒、吏之分。孝廉科则同时面向儒生、文吏。东汉顺帝的孝廉考试制度,就是“诸生试家法,文吏课笺奏”(26),以儒生、文吏分科的,从制度上两种资格也是比肩并列的。

总观汉代“四科”和察举科目反映出的儒、吏关系,从资格分类说,儒、吏有别;就资格分等说,儒、吏无别。士人参政后,其在品位结构上最初造成的士、吏之别,主要体现在横向的资格分类上,而不是纵向的资格分等上。结构性的分析,向人们展示了汉代察举科目与唐以后科举科目的主要区别之所在。如果说唐代“明法”之科,多少还带有汉代科目体制之余绪的话,宋以下诸科向“进士”一科集中,则无论从分等还是分类看,科目已完全面向士人了。

两汉四百年中,贵、贱、文、武、士、吏各种因素在不断沉浮演变着。汉代儒生与文吏间既有疏离、冲突,二者又在缓慢融合。因朝廷崇儒,文吏开始学习经典而逐渐“儒生化”了;而儒生士人们日益熟悉了文法故事,也趋于“文吏化”了。经两汉几百年发展,士人已是一个文化雄厚、影响巨大的社会阶层了。他们成为官僚队伍的主要来源,即令未仕,也被人称为“处士”。“处士”之称明有待价而沽之意,暗示了朝廷屈尊礼贤的义务。东汉画像石中有一位乘牛车的“处士”,县功曹居然向其跪拜(27)。一旦在士林获得好评、赢得“士名”,则州郡察举、公府辟召纷至沓来。所以时人感叹着“序爵听无证之论,班禄采方国之谣”(28),“位成乎私门,名定乎横巷”(29)。可见汉末士林的人物品题,已在相当程度上支配了朝廷选官。有个著名隐士叫黄叔度,当时的三公陈蕃有言:“叔度若在,吾不敢先佩印绶矣!”(30)还有个民间经师郑玄,董卓时公卿们举其为赵相,袁绍征其为大司农(31)。大名士竟被视作公卿之选,可以迳登公卿之位。概而言之,秦汉文吏并不来自某个特定的社会阶层,但汉末选官已明显向一个特定的阶层——士人——倾斜了;士人阶层已推动了一种社会期待,官场也出现了一种选官新例:给予名士或士人以更高起家资格,高于非士人的普通吏员的起家资格。

起家资格上的“士优于吏”,由此而始。秦汉的典型仕途,本是先做郡县小吏,然后再依“功次”逐级升迁。尹湾汉墓出土《东海郡下辖长吏名籍》所记迁、除实例约110多个,其中标明“以功迁”的就有70多例(32),占到了65%。又据廖伯源先生统计,尹湾汉简中属吏以功次升迁为朝廷命官的,占到45.54%,“则属吏与朝廷命官之间,并无所谓非经传统所知之仕途不得跨越之鸿沟”(33)。当然廖先生这话还不全面,多少忽略了“郎署”这个选官枢纽。自汉初就有“长吏多出于郎中、中郎”(34)的情况。东汉“孝廉察举”与“公府辟召”呈现为两大选官枢纽和渠道。郡县的吏员与士人经察举孝廉或辟召公府掾,方能获得更高资格,由此成为朝官并继续迁升。秦汉的“以功迁”制度本是个连续性的仕途,而今被“拦腰斩断”了,呈现出了阶段性和层次性(35)。进而随士人的影响力上升,这两途逐渐被儒生名士所充斥了。孝廉越来越多地面向儒生,郎官队伍日益“士人化”。许多官职,被特别指定为“孝廉郎作”,非孝廉的郎官不得予其选。公府掾也是如此,越来越多地以名士为人选。大量名士直接由州郡察举、公府征辟入仕,非士人的单纯文吏难以晋身了,只能长居小吏干佐。这意味王朝的资格管理,在“分等”上也开始向“士阶层”倾斜了。中国官阶史上的“士、吏有别”以及“流外”制度,由此发端。

东汉王充对儒生、文吏问题曾有专论,他的看法中有两点值得注意。第一是“取儒生者,必轨德立化者也;取文吏者,必优事理乱者也”,阐述了儒生与文吏各有不同政治功能。第二,他还指出“儒生犹宾客,文吏犹子弟也”(36)。这说法也大有深意。看不出文吏与哪个特定的社会阶层有特殊关系,朝廷就是他们的“家”,统治者也拿他们当“子弟”。儒生可就不一样了,他们居官之后,其背后还有一个士人阶层。文吏是职业吏员,是忠实贯彻指令的行政工具;儒生却有自己所奉之“道”,他们经常据“道”抗“势”,以其政治理想衡量和改造政治,跟统治者并不完全“同心同德”。“宾客”的比喻,很形象地反映了士人官僚在文化上的相对独立性。在简单化了的“阶级分析”中,“道高于势”被鄙夷为“知识分子的自恋”;但从政权类型的角度看,“士大夫政治”确实是各种政治形态中独具特色的一种,对中国史的影响至深至巨,包括等级秩序。

如果说汉末选官的“士、吏有别”还只是初具轮廓的话,魏晋以下那种区别就充分制度化了。从某种意义上说,东汉官僚发生了三个重大变化:第一是吏员的“官僚化”,职业吏员群体逐渐演化为一个“官僚阶级”了;第二是官僚的“世家化”,先秦一度中断的“世家”传统,在汉代开始再度缓慢积累起来,出现了若干世代居官的门阀;第三就是官僚的“士人化”。三个变化的“叠加”,使汉代的“士阶层”在魏晋间发展为“士族阶层”,并波及到品位体制上来了。其体现至少有四。

第一是察举制的变化。魏文帝时的孝廉察举,“儒通经术,吏达文法,到皆试用”,因袭了东汉的儒生、文吏分科;魏明帝则不同,“申敕郡国,贡士以经学为先”(37),这等于取消了单纯文吏的察举资格。西晋秀才科实行了对策,对策逐渐变为一种文学考试,那么秀才科变成文士的晋身之阶了。由此,孝廉和秀才两科都面向士人,成为“士”的资格标志,而把非士人的“吏”排斥在外了。唐代科举进士试诗赋、明经试经学,这种两科并立体制,由此发端。从“资格”角度观察,科目作为重要的品位性安排,开始占据主导了。

第二是魏晋以下实行的九品中正制。这个制度规定,由“中正”之官根据德才,把士人品评为“上上”至“下下”九品。中正通常要任以名士,品评标准也是“士人化”的,而这就意味着,中正品是一种偏向士人、偏向名士的品位安排。非士人者是难以获得中正品的,他们就只好去屈就九品以下的吏职,或者军职了。南朝还有明确的“二品士门”、“吏门”和“役门”概念。“役门”是编户,“吏门”就是中正品太低、只能充任低级吏职的人。“士、吏有别”之制,由此获得了充分的发展。多数学者认为,中正人选用名士、中正品评称“清议”,都是受了汉末士林品题的影响;而汉末士林品题对王朝选官的影响,其所造成的“吏”的仕途阻隔,已见前论。中正制维护了门阀选官特权,这一点已是学者共识。也就是说,九品中正制是一个具有阶层针对性的制度,那个阶层就是文化士族。

而且中正制度还以一种特殊形式,强化了对士子的身份管理,那就是“王官司徒吏”制度。对这一点,研究中正制的人很少言及。司徒府负责中正品评,得到其品评的士子由此拥有了选举资格,就成为“司徒吏”。曹魏正始年间,“郎官及司徒领吏二万余人,虽复分布,见在京师者尚且万人”(38)。“王官”是郎官,属散官,他们和“司徒吏”都处在候选状态,并不在职;但因他们已得到中正品评,所以就进入中央人事管理的范畴,不属地方了(39)。司徒吏被免除了编户所负担的征役(40),但要“应给职使”,即承担某些定期职役和临时差使(41)。西晋拥有中正品的司徒吏,大概也在两三万人以上(42)。可见九品中正制以“司徒吏”的方式,赋予“学以居位”的士子以特殊社会政治地位。汉末士人的居位资格还只是潜在的,或说惯例性质的,中正制则使之更为制度化了。在这个意义上说,“司徒吏”这个人群,与历史后期的举子、生员人群,具有类似的身份。

第三是选官论“清浊”的制度。朝廷的官职被分为“清官”和“浊官”,文化士族只任“清官”,或只从“清官”起家。寒庶之人不能染指“清官”,只能任“浊官”了。清浊制度,可以看成是中正品的进一步发展。“清”这个概念,本是个用以描述与士人相关的事象的用语,如士人的节操称“清节”,士人的才华称“清才”。在中古时代,“清族”、“清华”被用于特指士族门第。所谓“清官”多是文翰性官职,如秘书郎、著作郎之类,这反过来表明中古士族是文化士族,所以他们的特权性起家官偏重于文翰。

第四是南北朝时形成的“流内流外”制度。九品中正制本来有9个等级,中正二品以上是士族的品第,中正二品以上官是士族所做的官。而北魏孝文帝很有创意,他把中正品三至九品7个等级,转化为官品中的流外七品了,“流外”制度由此而生。比如,某官原先由中正三品的人担任,那么现将此官降为流外一品;某官原先由中正四品的人担任,那么现将此官降为流外二品……;至于此前二品士人所任之官,则留在官品九品之内。这样,流内九品面向士人,流外七品面向吏员的体制,就正式出现了。孝文帝说得非常清楚:“士人品第有九,九品之外,小人之官,复有七等。”(43)流内流外之别,就是“君子”、“小人”之别。梁武帝稍后也实行官品改革,设十八班和七班,中正二品以上的人和官职置于十八班,七班是“位不登二品”的寒人寒官。北齐把流外七品增加到流外九品,其制为隋唐所沿用。可见,中国官阶史上的流内流外之制,其实是从九品官人法脱胎而来的;流内流外之间的那道鸿沟,发源于中正品二品与中正三品间的那道鸿沟,“士门”与“吏门”之间的鸿沟。

因以上四制,“士、吏之别”大为强化了。魏晋南北朝“士、吏之别”的强化动力,在于东汉以来官僚的阶层化、世家化和士人化。察举科目、中正品制度、清浊选例、流内流外四制,是贵贱(士庶)有别的,重文轻武的,重“士”轻“吏”的。

由北朝进入隋唐,官僚政治重新振兴,中古士族衰落下去了。中正制旋即被废除,科举制从察举制中破土而出。学者对科举制取代中正制的变革意义,给予了充分强调。竞争性的科举考试打破了士族门第特权,为寒门学子开拓了晋身之阶,大大强化了官僚队伍的流动性。在学历主导的资格制度下,再度出现了“贵贱相通”的情况。但另一方面,科举学历面向士人;就“面向士人”一点论,科举功名与魏晋南北朝中正品,其实又是一脉相承的。从“士”的历史发展看,汉代儒生、中古士族和唐宋文人是一脉相承。他们传承的是同一文化传统,并同样以“学以居位”为特征,只不过中古士族阶层具有更大封闭性、特权性和家族性而已。

正是由于士阶层发展的连续性,中古若干制度设置被继承下去了,当然其形态和内容也发生了变化。像“清官”这个概念,就被唐王朝承用了。“清”构成了对职位等级的一种附加评价,是对官品的微调。“清官”和“清资常参官”子孙的起家资格,还因其父祖居于“清官”而提高一品,四品者相当三品,六品者相当五品(44)。礼制待遇上也有区别,例如四五品清官可以立私庙(45)。什么人可以任清官也有资格限制,“凡出身非清流者,不注清资之官”(46)。为什么要优待清官呢?章如愚的说法值得参考:“唐之制虽不纯于周,而其亲近儒士之意,则犹古意也。何也?有常参官、有供奉官、有清望官、有清官,皆儒士也。”(47)可见“清”的概念仍与“士”密切相关。当然唐之“清官”与魏晋南朝还是不同了。魏晋南朝是“官因人而清”,士族习居之官就是清官,士族不居其官亦“清”,寒人居之亦不“清”;而唐朝则是“人因官而清”的,某些官职被确定为“清官”后,居其位则“清”,不居则不“清”。宋明清以后“清官”概念淡化,是因为科举士大夫已成为官僚主体,大家皆“清”了。

被沿用的还有流内流外制度,它依然被认为具有区分君子、小人的意义,“吏”被涂抹为一个无道德的卑劣层次。宋朝“吏人皆士大夫子弟不能自立者,忍耻为之”(48)。明朝甚至把“充吏”用作对学子的惩罚(49)。汉代服制,文官一律服黑,小史与丞相皆同;所别仅在于冠梁,一梁或三梁而已。隋唐以下就不同了,礼制上士、吏有别了。隋制“胥吏以青,庶人以白”(50),胥吏的服饰既有别于官僚,也有别于庶人。唐朝的流外官与庶人同服黄白,仍不同于流内(51)。元代“吏”地位一度颇高,但低级吏员仍有专门服装,即檀合罗窄衫、黑角束带、舒脚幞头,儒官则用襕衫和唐巾(52)。明初一度士子与胥吏同服,但是不久,朱元璋就觉得有必要为士子另制巾服了(53)。

汉代的大夫、郎官和将军、校尉,经魏晋南北朝,在唐发展为文散阶和武散阶,各29阶。从职类管理来说,文武分途的制度更严整了。文武阶的互转尚无大碍。例如千牛备身和备身左右出身属于武资,但有文才者可以由兵部转到吏部,铨为文资(54)。武阶出身者可换为文阶,文阶出身者也可以换为武阶,“出将入相”很常见。不过随“进士集团”崛起,军人地位开始下降。相应地,与“武”相关的资格与品位,往往贬值。北周府兵号称“侍官”,原系尊称,在唐朝却逐渐成了骂人话(55)。用于奖酬军功的勋官,其品位待遇明显低下(56)。唐后期三卫日趋猥滥,唐武宗下令终止卫官的“文简”资格(57)。到了宋朝,“重文轻武”成为时风(58),文资、武资界限森严,跨越互换异常艰难。明朝同品官员,武职远比文职卑下。清末有位叫樊燮的总兵官去见抚帅,自以为是二三品官了,不肯向举人师爷左宗棠请安;左宗棠遂称“武官见我,无论大小,皆要请安”,大骂“忘八蛋,滚出去”。樊燮大受刺激,从此严课其子,功名务必超过左宗棠(59)。这个历史花絮,也可反映出功名在区分文武上的品位意义。

那么,现在就可以对“士”品位安排变迁,做一概括了。若把周王朝的“士”看成贵族通称,而且是拥有文化教养者之称,则周王朝“士”居“吏”上,即士、吏有别。而且这是一种贵贱之别。不过此时并没有针对文士的特殊品位,因为历史早期贵族是允文允武的,官制上文武不分途,“文士”没有构成一个独立人群。

汉帝国的品位结构,从资格分等上说士、吏无别,“儒吏”亦吏;但从资格分类上说则士、吏有别。辟召“四科”与察举诸科中,面向士人和面向吏员的科目被明确区分开来了;博士、文学等属文化职类,被列在“比秩”,行政吏员则在“正秩”(参看本书下编第五章第二节)。与此同时,二十等爵用为身份系统,将军、校尉和宿卫郎官发挥着品位功能,这两点给汉帝国的品位结构涂上了浓厚的“尚武”色彩。东汉的情况发生了不小变化,察举、征辟逐渐向名士倾斜。士人往往直接由州郡察举、公府征辟入仕,由此,士人与单纯吏员的仕途起点出现明显区别,那也是流内外制度的最初萌芽。

魏晋以来的中正品、清浊官之制,赋予士人——主要是士族——以特殊身份与资格;在中正品影响下,官品低端与其上段分离开来,由此演化出了流内外制度。科举制由察举制直接发展而来,上承察举科目,科举学历在宋明清进而发展为主干性品位;流外和文武分途,令胥吏和武人相形见绌。由此反观汉朝,其士、吏无别,其文、武平等,就构成了早期帝国品位结构的重要特征。

二 阶层的标志:士子免役

对传统中国的社会等级,古人有一个“士、农、工、商”的经典表述。很多学者也采用“四民社会”的说法,并把这种特别的社会分类,看成是中国社会的重要特点。“学以居位曰士”(60),以“学以居位”为特征的士人成为“四民之首”,是“四民社会”最富特色的地方。按余英时先生的看法,作为“四民”之一的士阶层在战国就初具规模了(61)。费孝通先生指出:“绅士是士,官僚是大夫。士大夫联成了中国传统社会结构中一个重要的层次。”(62)张仲礼先生把“绅士”视为“阶层”,这是一个“以学衔和功名划分的集团”,其最低一级是8生员,而“生员”的确切意思是“官办学校的学生”(63)。周荣德的考察也显示,士人是一个阶层群体,有共同的生活方式,形成了一套控制个人活动和相互关系的行为规范(64)。

当然也有青年社会学者,坚决反对把“四民”说成社会分层。社会学一般根据收入、权力和威望等来确定社会分层。但“阶层”、“分层”之类概念,在社会学中的定义也有分歧,而且那些定义未必充分考虑过中国的历史经验。史学的概念运用是经验性的,因而更鲜活,这时抽象概念的过度纠缠就显多余了。毕竟是中国史学家直接面对着中国史,不一定非得对社会学亦步亦趋。

那么传统中国的“士”,是否可以看成一个阶层呢?很有意思的是,当代中国社会分层的研究者,几乎形成了一个共同认识,就是中国国家的若干制度设置,在塑造社会分层上发挥了巨大作用,这一点与西方的社会分层很不相同(65),也是一种“中国特色”,而且是非常重要的“中国特色”。社会学研究者“可以把行政等级放入社会等级来研究,……中国政治和社会结构基本上是连续的”(66)的意见,完全适用于传统中国。在“品位结构三层面”的概念中,我们设定了一个“官—民”层面,用以彰显王朝品级在决定社会等级上的重大作用,即“品级、等级和阶级的高度一致性”。有本于此,这里对士人阶层的关注,也集中在传统国家的制度设置之上。

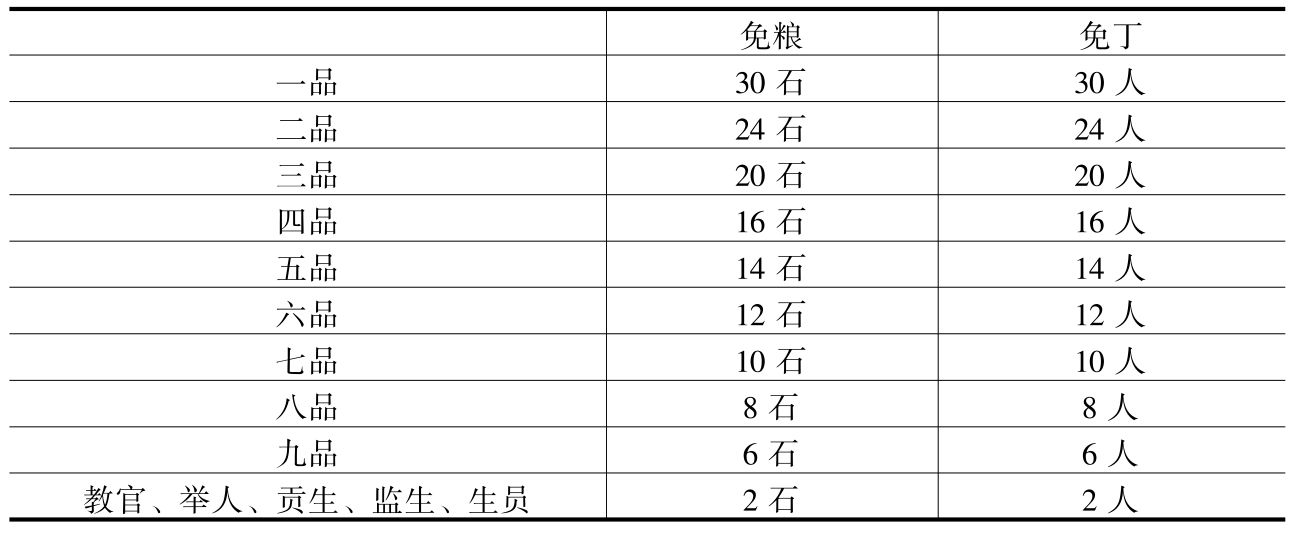

在认识“士阶层”上,“免役”是个有帮助的线索。我们都知道,编户的赋役义务是“无所逃于天地之间”的,“民不出粟米麻丝、作器皿、通货财以事其上,则诛。”(67)尤其是徭役负担,“天下黔首,不惮征赋而惮力役”(68)。徭役不但重于赋税,而且是适龄人口的身份标志(69)。“官绅等级与庶民等级的差别是多方面的,是否向封建国家承担徭役则是主要标志之一。官绅有免役权,而庶民必须服役当差。”(70)官贵们的田产大抵不能免税,但其本人甚至家庭却能免役,编户就不一样了。明朝是有田必有役,军田出军役,民田当民差,灶田当灶差,匠田当匠差;至于明清生员以上的士人,不但本人可以免役,其家庭还可以免差徭2人(71)。清顺治五年(1648年)制,举人、监生及生员免粮2石、免丁2人(72)。兹将洪武制度及清廷顺治五年免粮免丁制度列表如下:

这个免丁和免粮的级差,以一种“数字化”形式,显示了士人处于品官与平民之间的特殊地位(73)。乾隆元年(1736年)上谕:“任土作贡,国有常经。无论士民,均应输纳。至于一切杂色差徭,则绅衿例应优免。乃各省奉行不善,竟有令生员充当总甲图差之类,殊非国家优恤士子之意。嗣后举、贡、生员等,著概免杂差,俾得专心肄业。”(74)嘉庆十六年(1881年)上谕也这么说:“齐民之秀,国家培养人才,身列胶庠者,各宜修洁自爱,岂可承充官役自取侮辱?”(75)那么免役特权,即可看成“士”居“四民之首”并构成阶层的证据之一。

士人拥有特殊身份及免役权利,可能在周代就萌芽了。周朝国子学中的“学士”不服役,即“不征于乡”(76)。由此形成了一个古老传统:学士免役。孔子据说有三千弟子,其中很多一直追随着老师,我们没看到其课役迹象。其余诸家的学士及弟子亦然。商鞅、韩非的叙述也都显示,一旦成为学士,就可以“弃田圃”、“避农战”了(77)。那在先秦似是一种“习惯法”。当然在授田制下,士人不服役,国家就不授田,不得授田就没有家业。所以做学士也是有代价的,选择了作学问,就得“弃田圃”,放弃受田。

汉武帝建太学,太学的博士弟子是免役的(78)。东汉后期京师的太学生曾达三万余人,他们都应免役。地方学官的学子是否免役,由长官自行决定(79)。那么私学呢?秦禁私学,汉初朝廷大概也不许私学者脱役。但随文教兴盛、官学逐渐免役了,王朝就下令“通一经者皆复”,“复”即免役(80),这应该就包括私学弟子了。很多私学弟子长年在外求学、“事师数十年”,不在原籍服役,朝廷也没拿他们当逃亡人口。长沙走马楼孙吴简牍中能看到很多“私学”和“私学弟子”(81),他们可以免役。魏晋南北朝以下,太学或国学生(82),地方官学生(83),得到官府认可的私学生,都可免役(84)。平民迁移,汉晋以来即有限制,但诸生四方游学,王朝不禁(85)。顺便说,宗教徒往往也可以免役(86)。我想那也跟学者免役的古老传统相关,佛教、道教被认为也是一种“学”。所以教徒免役,是学者免役古老传统的有力旁证。

唐代国子学、太学、四门学生及俊士(87)等在校生,还有州县学生,本人可以免役,而且还可以免课(88)。寻求科名者“名登科第,即免征役”(89);若进士及第,还可以免除一门课役(90),成为所谓“衣冠户”。韩国磐先生说:“衣冠户是科举特别是进士科出身者的专称”,他们是宋代“官户”的前身;“唐代的衣冠户和宋代官户,都是在科举制的形成、发展下而形成发展起来的。”(91)科举制及授予学历获得者的相关特权,使士人继续向一个特殊阶层演进。至于尚未及第的举子,唐朝也很乐意给他们特殊身份,比如让省试不第、滞留京师的士子隶名于四门学,从而拥有了免役权(92);甚至士人尚未省试,只要是有志举业,也可以通过隶名中央和地方的官学,而获得免役权(93)。举子往往要离乡“寄客”,王朝对这些“学宦者”不责以“浮浪”之罪(94)。非官学的学子,地方长官也可能格外开恩,免其徭役(95)。当然,私学的法律地位是低于官学的(96)。

宋代的太学生有免役权(97),州县学生也免役。“上户多是衣冠读书赴举仕族”(98)。宋徽宗崇宁年间:“凡州县学生曾经公、私试者复其身,内舍免户役,上舍仍免借借如官户法。”(99)上舍生已可享受“官户”的待遇了。大观三年(1109年)据朝廷统计,全国24路学舍95298楹,学生达167622人(100)。学者云,其经费之大、学舍之广,实为旷古未有(101)。

元代科举很不发达,由科举入仕者人数寥寥。但王朝特设了一种“儒户”,儒户必须送一人入学就读,除纳税粮外,可免科差。儒户不能世代承袭。北方儒户经两次考试确定,元太宗九年(1237年)取中4030人,元世祖至元十三年(1276年)再经考试、分拣,定为3890户。南方的儒户不须经考试,由地方官奏报。至元二十七年的江南户口登记表明,儒户约为总户数的1%左右(102)。

明代把儒户并入民籍,但户籍上注明为儒籍。士子从童子试起,即应登录为“儒籍”(103)。《明进士题名碑录》中每名进士籍贯之下,都注明“儒籍”等特殊身份。据顾炎武估计,天下生员不下50万人,“一得为此,则免于编氓之役,不受侵于里胥”,因其优免特权,“杂泛之差乃尽归于小民”,“故生员于其邑人无秋毫之益,而有丘山之累”(104)。宋代的地方学校生员,可达20万,约占总人口的0.45%;明末的生员之数,陈宝良先生估计约在60万以上,占人口的0.46%(105)。(东汉后期的学生数量,我们推测也能接近这个比例。)

至于清代,据张仲礼先生统计,太平天国之前的生员与监生的总数为109.4万(106)。这时候,这个人群依然享有法律、经济和文化上的种种特权。朝廷经常申说生员不同于平民。学宫前的卧碑上镌刻着顺治皇帝的谕旨:“朝廷建立学校,选取生员,免其丁粮,厚以廪膳,设学院学道学官以教之。各衙门官以礼相待,全要养成贤才,以供朝廷之用。”(107)康熙九年(1670年)上谕:“生员关系取士大典,若有司视同齐民挞责,殊非恤士之意。今后如果犯事情重,地方官先报学政。俟黜革后,治以应得之罪。若词讼小事,发学责惩。”(108)王朝给予了学子以法律特权。雍正四年(1726年)上谕:“士为四民之首,一方之望。凡属编氓,皆尊者奉之,以为读圣贤之书,列胶庠之选,其所言、所行,俱可以为乡人法则也。”(109)这“士为四民之首,一方之望”之言,被官僚士大夫视为“最高指示”而不断地引述申说。

免役特权显示士人处于臣、民之间,士人把“居位”作为政治期望,而朝廷也视之为一个官僚后备队伍,一群“准官僚”,他们处于朝廷品官的下端,在等级管理上被置于一个特定层次。由此士人拥有了经济特权、法律特权,以及更高的社会地位与威望。

三 服饰等级中的士子礼遇

学校的学生穿校服或学生装,校服、学生装当然不是“阶层”的标志,但在现代社会如此,传统社会却不一样。鲁迅先生的小说《孔乙己》,区分了“长衫主顾”和“短衣主顾”两种人;“穿长衫而又站着喝酒”(110),就是孔乙己所属阶层及其个人沦落的象征。著名油画《毛主席去安源》,把前去安源号召劳工的毛泽东画成了穿长衫的形象。毛泽东本人对此不甚满意,他说:“我在安源不是穿长袍,是穿短衣。”(111)学生与有身份的人都穿长衫,短衣是劳动者的装束。毛泽东似是强调学生出身的他,那会儿已同工人阶级打成一片了;现在画成了穿长衫,看着就像没打成一片似的。

传统社会中的服饰是职业与身份的直观标志,特定人群穿着特定服饰,一望即知,王朝往往以法规规范之。士子也是如此,他们有特殊冠服,那往往还是朝廷正式规定的。“贤贤”本是中国“礼乐”的基本精神之一,士子们就是被培训的贤者,是未来国家政治的承担者。换言之,王朝是在其与政权的关系之中,处理这个人群的身份与地位的,包括他们的礼遇。冠服属“礼”,“礼”是国家的制度安排,其基本精神就是区分尊卑贵贱,因而也是塑造“阶层”的能动力量。透过士子冠服的变化,来旁证不同时期“士”的身份变化与品位安排,就是本节下文的目的。

学人有特定服装,先秦典籍中已有若干迹象了。《诗·郑风·子衿》,据小序说是“刺学校废也,乱世则学校不修焉”。其中有句:“青青子衿,悠悠我心。”《毛传》:“青衿,青领,学子之所服。”这说法应有某种历史根据。孔颖达疏云:“《释器》云:‘衣皆谓之襟。’李廵曰:‘衣皆,衣领之襟。’孙炎曰:‘襟,交领也。’衿与襟音义同。衿是领之别名,故云‘青衿,青领也。’衿、领一物。色虽一青,而重言青青者,古人之复言也。……《深衣》云:‘具父母衣纯以青,孤子衣纯以素。’是无父母者用素。”(112)那么周朝的国子学生,可能穿着一种交领的青色服装。《子衿》又云“青青子佩,悠悠我思”,那青年既有佩玉,应为贵族子弟。

战国时代,国家对“士”的服装似有专门规定。《管子·立政》:“天子服文有章,而夫人不敢以燕以飨庙,将军、大夫以朝,官吏以命,士止于带缘,散民不敢服杂采。”这里的“士”,张佩纶释为“不命之士”(113)。因上文云“官吏以命”,即官吏穿命服,则后文的“士”应指未命无官者,张说是。“带缘”指带子上的缘边,那是平民所不能使用的。这也显示处在官、民之间的士人,确实拥有一种法定身份,朝廷要专门安排其服饰。不要以为衣带事小。贾谊《新书·服疑》特别指出:“高下异,……则衣带异。”(114)

先秦有一种“儒服”,但它是逐渐成为“儒服”的,起初不是。《礼记·儒行》:“鲁哀公问于孔子曰:‘夫子之服,其儒服与?’孔子对曰:‘丘少居鲁,衣逢掖之衣;长居宋,冠章甫之冠。丘闻之也:君子之学也博,其服也乡;丘不知儒服。’”(115)。在春秋末,鲁哀公还弄不清什么是“儒服”呢,按孔子之说,那只是“其服也乡”而已。《仪礼·士冠礼》:“委貌,周道也。章甫,殷道也。毋追,夏后氏之道也。”(116)胡适先生认为章甫是殷服:孔子“懂得当时所谓‘儒服’其实不过是他的民族和他的故国的服制。儒服只是殷服,所以他只承认那是他的‘乡’服,而不是什么特别的儒服”(117)。

《墨子·公孟》也记载有“儒服”:“公孟子戴章甫,搢忽,儒服,而以见子墨子”,自称“君子必古言服,然后仁”。墨子回答说:“然则不在古服与古言矣。且子法周而未法夏也,子之古非古也。”(118)冯友兰先生因而提出:“则公孟子之古言服,乃是周言周服,墨子时所谓‘古’不必即‘指被征服的殷朝’。”(119)钱穆先生干脆说孔子之服就是士服(120)。不过我们看到,“章甫,搢忽,儒服”是被看成一种特殊服装的,所以公孟子才会用穿“儒服”来自我标榜,所以鲁哀公才为“夫子之服”疑窦丛生。至于墨子称其是“法周”,我想那只是就“周代”而言,却不是就“周制”而言的。墨子意谓:这章甫,在我们周朝仍有人戴,并没有消亡,不能算是“古服”。然而墨子指其不算“古服”,不等于儒者不把它看成“古服”。好比今天有人穿中式褂子,以示热爱传统文化;有人就出来说,“汉服”才是华夏正宗呢,褂子不是。冯、钱二先生的批评,不算有力。

杨宽先生认为,委貌、章甫、毋追都是玄冠的别名,而玄冠是贵族的通用礼帽。“孔子少居鲁,还未成年,因穿逢掖之衣;长居宋,已过成年,因戴章甫之冠。……也可能西周、春秋时宋人所戴礼帽,通用章甫的名称,其式样也还保存着殷人的遗风”;“后来儒家讲治周礼,沿用古服,章甫又成为儒服。”(121)杨先生的推测相当合理,孔子的章甫必定有些特别之处,保留着殷人遗风,跟鲁国的章甫不一样,才引发了鲁哀公的疑问,以及孔子“其服也乡”的回答。同理,公孟子拿“章甫”来显示特立独行,则其章甫式样也不同凡响。周人的通用礼服是“端委”,“端”即礼服玄端,“委”即礼帽委貌。清人江永推测说,“似章甫与委貌亦有微异”,又怀疑“当时章甫与委貌亦通行,可通称”(122)。既“微异”而又“通称”,在于风俗名物是因时因地而变化着的。兼用“微异”与“通称”两点,我想就可以较好地解释章甫与委貌的关系。

《庄子·田子方》:“庄子曰:‘鲁少儒。’哀公曰:‘举鲁国而儒服,何谓少乎?’庄子曰:‘周闻之,儒者冠圜冠者知天时,履句履者知地形,缓佩玦者事至而断。君子有其道者,未必为其服也;为其服者,未必知其道也。’”(123)“举鲁国而儒服”是极言鲁国儒服者之多,那套儒服包括圜冠、句履、缓佩玦等。再看《荀子·哀公》:“孔子对曰:‘生今之世,志古之道:居今之俗,服古之服;舍此而为非者,不亦鲜乎!’哀公曰:‘然则夫章甫、絇屦,绅带而搢笏者,此贤乎?’孔子对曰:‘不必然,夫端衣、玄裳、絻而乘路者,志不在于食荤;斩衰、菅屦,杖而啜粥者,志不在于酒肉。生今之世,志古之道;居今之俗,服古之服;舍此而为非者,虽有,不亦鲜乎!’”(124)可见“章甫、絇屦,绅带而搢笏”,确实就是古服、儒服;鲁国朝廷另有礼服,即“端衣、玄裳、絻(冕)”。二者是不同的。

总之,由于孔子及其门徒的原因,逢掖之衣、章甫之冠,后来真就成了儒服、儒冠了。子路早年喜欢打架,装束上“冠雄鸡,佩豭豚”,后来在孔子引诱之下,居然“儒服委质”了(125)。《孔丛子·儒服》:“子高衣长裾、振褒袖、方屐麤翣,见平原君。君曰:‘吾子亦儒服乎?’”(126)刘邦不好儒,来了戴儒冠的客人,“沛公辄解其冠,溲溺其中”;郦生“衣儒衣”而见刘邦,通报者云其“状貌类大儒”(127);“叔孙通儒服,汉王憎之;乃变其服,服短衣,楚制,汉王喜。”(128)可见人们习惯认为,读儒之书就必须服儒之服,服儒之服者必定是读儒之书者。《淮南子·泛论》有“丰衣博带而道儒墨者”(129)云云;《法言·孝至》:“假儒衣、书,服而读之,三月不归,孰曰非儒也?”(130)可见战国秦汉间确有一种社会公认且样式特定的“儒服”,被认为是儒生、学子之服。它是孔夫子及其学生留下来的,不是政府规定的。顺便说,战国秦汉间有一种侧注冠,周锡保先生把它说成“儒冠”,恐非(131)。

秦朝的儒者大概仍穿儒服,皇帝的脑袋还没想到为学士另行制服。汉帝国尊儒兴学,当局开始根据官僚行政需要规划师生服饰了。《续汉书·舆服志》:“进贤冠,古缁布冠也,文儒者之服也。前高七寸,后高三寸,长八寸。公侯三梁,中二千石以下至博士两梁,自博士以下至小史、私学弟子,皆一梁。”进贤冠既不是来自古缁布冠的,也不是文儒者之服。这一点本书已辨之于前了。我们的看法恰与《续汉志》相反:汉初儒者另有儒服,王朝是在文吏普遍使用进贤冠后,复令儒官改服进贤冠的。“进贤”那名字给人以“礼贤下士”的感受,不过我想那名字是后起的,进贤冠其实是文吏之冠。你们儒生来我朝当官,那么就该改服易容,不能是先前的那种打扮了吧?

儒生做官即改服,是从什么时候开始的呢?叔孙通投汉之前服儒服,他在秦朝以文学征,为待诏博士。推测秦博士依然沿用先秦旧习,是儒生就服儒服。《汉仪》又记:“文帝博士七十余人为待诏。博士朝服:玄端、章甫冠。”(132)若这条记载可信,则汉初博士承先秦遗风及秦制,仍穿玄端、章甫,不用吏员制服。秦博士七十多人,汉文帝博士也是七十余人,系承秦制,冠服也一脉相承。

博士最初服儒冠,说明那时候政府只把他们看作民间延请而来的顾问,不算吏员。汉武帝时情况有了变化。武帝末年有个隽不疑,“治春秋,为郡文学,进退必以礼,名闻州郡”,绣衣直指使者暴胜之约见他,“不疑冠进贤冠,带櫑具剑,佩环玦,褒衣博带,盛服至门上谒”(133)。“褒衣博带”虽系儒服,但“进贤冠”却是官服,而非儒服。隽不疑虽然只是一位郡文学,“芝麻官”毕竟也是官儿了,换上官帽子了。文学既已如此,博士似可类推。推想汉武帝在尊儒兴学同时,给了博士、文学们戴“进贤冠”的待遇。那是皇帝的一项荣宠呢,等于给予“国家干部”身份了。不知博士摘掉了先师的章甫,换上皂色朝服和进贤冠时,是什么心情。本来,二千石以上官才可以戴两梁冠的(134),博士秩比四百石,只有二千石的1/5,却获得了两梁殊恩。《晋书》卷二五《舆服志》:“博士两梁,崇儒也。”博士、文学的进贤冠表明,“崇儒”的同时,儒生本身也“官僚化”了。

进而我们看到,朝廷允许私学弟子也戴“进贤冠”。这显示朝廷承认学士应有特殊服装,进而认定他们是一个特殊人群,是“学以居位”者。由此,私学弟子也有了一顶进贤冠扣在脑袋上,等于有了干部待遇。那顶官帽子标志出他们的“官僚预备役”身份,应“时刻准备着”步入仕途为帝国献身。我们看汉代画像上的儒生形象,不少都戴进贤冠。像成都青杠坡《讲经图》画像砖,儒师与若干弟子戴进贤冠(135);南阳沙岗店《投壶图》画像石中的三位投壶者应系儒生,也戴进贤冠(136)。这帽子的事还牵连到了孔子及其弟子,甚至老子:在汉代画像中,他们都被扣上了进贤冠(137)。作画者似乎不记得孔子是“长居宋,冠章甫之冠”的,把孔子弄得跟汉朝的官儿一个样了,说其“数典忘祖”不冤枉吧。

顺便说,汉代佩玉制度:“佩双印,长寸二分,方六分。乘舆、诸侯王、公、列侯以白玉,中二千石以下至四百石皆以黑犀,二百石以至私学弟子皆以象牙。”(138)“双印”即“刚卯”与“严卯”两种成双佩戴的玉印。在佩双印上,二百石以下吏员与“私学弟子”,也是被安排在同一层次的。私学弟子如此,则官学弟子可知。

概而言之,汉朝的士人冠服,其“亮点”就是给了博士及其弟子以文吏之冠,即进贤冠。士人的服装由此向王朝官僚靠近了。进而私学弟子也用官僚制服——严格说是官僚“制帽”,等于是赋予了学子以某种特殊身份,“四民之首”的特殊地位。

同时另一些史料暗示人们,儒服依然是可选项,有人穿。比如,河间王刘德“好儒学,被服造次必于儒者。山东诸儒多从之游”(139)。汉昭帝元凤年间有个太史令唤作张寿王,服儒衣(140)。宣元之时王式被征,“衣博士衣而不冠,曰:刑余之人,何宜复充礼官?”(141)东汉桓荣:“车驾幸大学,会诸博士论难于前,荣被服儒衣,温恭有蕴籍,辩明经义。”(142)《盐铁论·利议》:“大夫曰:……文学褒衣博带,窃周公之服;鞠躬踧踖,窃仲尼之容。”(143)东汉初光武崇儒,“其服儒衣,称先王,游庠序,聚横塾者,盖布之于邦域矣!”(144)“儒衣”说明什么呢?上述居官者或在学者,可能已戴上进贤冠(河间王应是远游冠)了,但衣服还是“儒衣”,装束“半儒半吏”。西汉后期,还有“孔光、平当、马宫及当子晏咸以儒宗居宰相位,服儒衣冠”的事情(145)。他们大约连头带身都是儒生扮相了。这些人在什么场合“服儒衣冠”呢?也许只是日常活动,而非朝堂典礼。晋宋博士服皂朝服、进贤两梁冠(146),其冠其服全为官僚制服,推测汉魏也是如此。在官方场合,恐不准许博士随心所欲地儒冠儒服,皇帝未必答应。总归仍有若干儒者,若有机会就弃官服着儒服。对儒服的留恋情结,是士人文化独立性的一种表现。不错,我如今身在官场了,然而我“生活在别处”,另有精神家园,在那家园中我是儒服。

魏晋以下,博士照旧皂朝服、进贤两梁冠。但学子之服有变。晋朝国子生葛巾、单衣,南朝国子生单衣、白纱角巾(147)。汉代民间学子是用进贤冠的,晋南朝的学子却改用巾了。那是为什么呢?是受了汉末名士流行“幅巾”的影响。巾帻本是卑贱执事者的服饰。蔡邕《独断》:“帻者,古之卑贱执事不冠者之所服也。”帻是一种包头之巾。庶人的帻是黑色或青色的,耐脏。所以秦国称人民为“黔首”,韩国称人民为“苍头”。然而汉末士人偏偏以幅巾为雅,成了一道亮丽的风景线(148)。名士的巾式,经常为士林所效法(149)。《傅子》:“汉末王公,多委王服,以幅巾为雅,是以袁绍、崔钧之徒,虽为将帅,皆着缣巾。魏太祖以天下凶荒,资财乏匮,拟古皮弁,裁缣帛以为帢。”(150)魏晋以下,幅巾备受青睐而大行其道。南朝出土了若干砖印画《竹林七贤图》,画中的名士所戴大抵都是巾(151)。“委王服”而“以幅巾为雅”,反映了中国士大夫“士贵耳,王者不贵”的传统理念,以及对士人文化独立性的一意寻求。又,汉末士人官僚中流行牛车,其实也有相近的意义(152)。在后代文人那里,“葛巾”成了淡泊高逸、远于官场的象征。陶渊明戴葛巾,曾“取头上葛巾漉酒”(153)。唐朝王维《酬贺四赠葛巾之作》有句:“野巾传惠好,兹贶重兼金。嘉此幽栖物,能齐隐吏心。”(154)《红楼梦》中之《簪菊诗》:“短鬓冷沾三径露,葛巾香染九秋霜。”(155)晋朝之学子改用葛巾了,我想就是源于魏晋间的那个文化风俗的变动吧。

北朝情况则不相同。北魏北齐的国子学生是有品级的,推测其冠服就是同品官僚的品服。隋制上承北朝而有所变化。隋文帝规定:“委貌冠,未冠则双童髻,空顶黑介帻,皆深衣,青领,乌皮履。国子太学四门生服之。”(156)那么隋朝学生,改用委貌冠和黑介帻了。查北齐服制,“进贤冠,文官二品已上,并三梁,四品已上,并两梁,五品已下,流外九品已上,皆一梁。致事者,通著委貌冠。”(157)那么北齐在职官僚用进贤冠,退休官僚用委貌冠,委貌冠被赋予了“准官僚”的意思,既非现任,又非布衣。则隋文帝令学子用委貌冠,目的就是让他们与品官有所区别。已冠学生的委貌冠是如此,未冠的用黑介帻,也有类似意义。现任文官用进贤冠加黑介帻,学生则去掉了进贤冠,只用黑介帻,目的也是要使之区别于品官。隋炀帝废其委貌冠而不用,学生就通用黑介帻了。

总之,魏齐学子直接用品官冠服,隋文帝时学生或用致事官之冠、或用品官冠帻的一部分,隋炀帝让学子用黑介帻,这些做法的“官僚化”意味都很浓重,都是参照官僚等级而定学子冠服的。比之晋南朝国子生戴巾,用意大不相同了,戴巾所体现的是士人精神。晋南朝政权中,士人占据主导——当然是士族化了的士人。中古士阶层由于发生了“士族化”,因而获得了较大的政治文化自主性。而北朝隋唐间存在着一个强大的“官僚化”趋势。魏晋以来陷于衰败的官僚政治,在北朝明显振兴。所以北朝的学校制度与官僚政治高度整合,这一情况,随即就体现在学子冠服制度上了。

唐朝的学生服饰,上承北朝。国子、大学、四门生、俊士以“黑介帻”和“簪导,白纱单衣,青襟、褾、领,革带,乌皮履”为“参见之服”;州县学生朝参,则着乌纱帽,白裙襦,青领(158)。按,上承汉末魏晋的崇尚幅巾之风,南朝流行纱帽,皇帝戴白纱帽,士庶戴乌纱帽(159)。那么,唐朝州县学生所戴“乌纱帽”,是南朝传统吗?《隋书·礼仪志七》记云:“后周之时,咸著突骑帽,如今胡帽,垂裙覆带,盖索发之遗象也。又文帝项有瘤疾,不欲人见,每常著焉。相魏之时,著而谒帝,故后周一代,将为雅服,小朝公宴,咸许戴之。开皇初,高祖常著乌纱帽,自朝贵已下,至于冗吏,通著入朝。”北朝乌纱帽的来历,被说得非常清楚了,它来自鲜卑突骑帽,而不是魏晋幅巾。这种突骑帽,在北朝陶俑上历历可见(160),而且是隋唐“幞头”的来源(161)。可以看到,乌纱帽是非正式的服装。周隋受鲜卑文化影响,帝王将相们不怎么在意礼制的约束,在朝廷上也戴乌纱帽,反而把它弄成了“雅服”了,算是“半正式”的服装吧。到了唐朝,因乌纱帽的“半正式”性质,就让州县学生服用它了。也就是说,唐朝州县学生用乌纱帽朝参,显示其身份在官、民之间。

唐太宗时,“士服短褐,庶人以白。中书令马周上议:礼无服衫之文,三代之制有深衣。请加襕、袖、褾、襈,为士人上服。开骻者名曰缺骻衫,庶人服之。……诏皆从之”。由此把士子与平民区分开来。其衣服虽有“青襟”之名,但与周代“青青子襟”的全黑不同,是白纱单衣加饰黑色的襟、褾、领。这是一种特殊的白纱或白麻之衣。所以唐人描述举子省试,有“麻衣如雪,纷然满于九衢”(162)之言;叙及第进士,有“袍似烂银文似锦,相将百日上青天”之句(163)。都是就其白衣而言的。庶人穿白衣,举子的白衣却加饰了黑色的襕、襟、褾、领,也是令士、民有别的意思。北朝魏齐的学生有品级、用官服,身份就是官人;隋唐间其服装变化表明,士子重新被定位在官、民之间了。

宋代学生服襕衫。“襕衫,以白细布为之,圆领大袖,下施横襕为裳,腰间有辟积。进士及国子生、州县生服之。”(164)这种学生装“接近于官定服制,它同大袖常服形式相似,不过其色白且其下前后裾加缀一横幅,具有下裳制含义。”(165)就是说宋朝襕衫,其颜色近于平民之服,其式样近于官僚之服。读书人照例是要穿儒服的,不然就显得很个别(166)。穿“儒衣冠”并无严格法律限制,所以会有这种情况:“嘉兴富家儿冒儒衣冠,郡邑间施施无忌惮。”(167)中举之后就可以脱掉白袍麻衣了,故宋人吟咏及第之诗,有“集英唱第麻衣脱”、“白袍来,麻衣脱”等句(168)。“淳熙中,朱熹又定祭祀、冠婚之服,特颁行之。凡士大夫家祭祀、冠婚,则具盛服。有官者幞头、带、靴、笏,进士则幞头、襕衫、带,处士则幞头、皂衫、带,无官者通用帽子、衫、带。”(169)朱熹的等级观念十分清晰,品官、进士、处士、无官者四等,被他弄得井然有序。

明初儒士、生员、监生戴四方平定巾,后来统治者觉得“士子巾服,无异吏胥,宜甄别之,命工部制式以进”。生员的襕衫用玉色布绢,宽袖皁缘,皁绦软巾垂带;贡举入监者,不变所服(170)。行礼时状元冠二梁,绯罗圆领;进士巾如乌纱帽,深蓝罗袍。虽然礼毕常服如故,但也预示了他们的美好前程。胥吏另为青色盘领,吏巾。

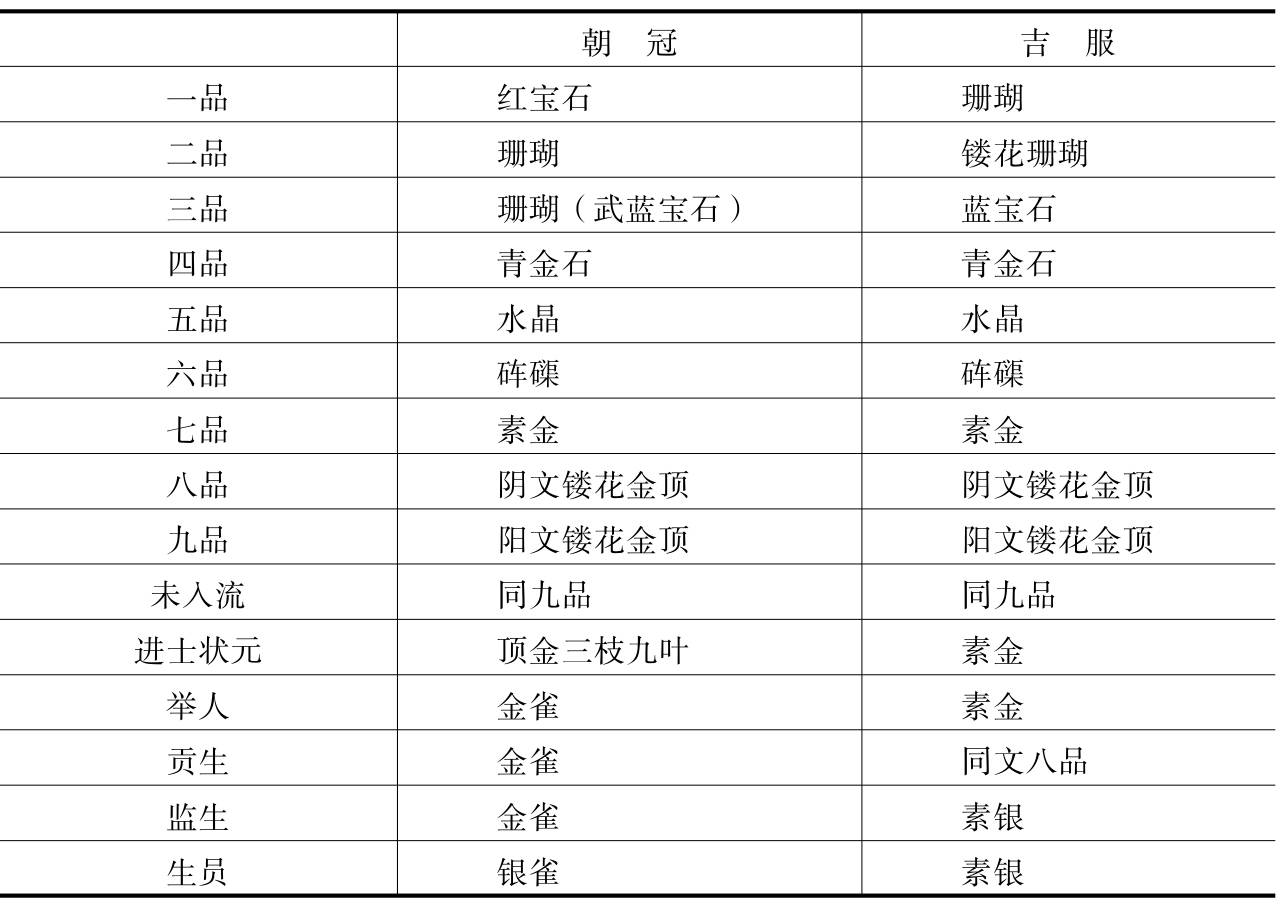

在清朝,“顶戴”是区分官位的重要标志,进士、举人素金顶,同七品官;贡生阴文镂花金顶,同八品官;监生、生员素银顶。从顶戴看,官、士、民三者等级分明,森然不紊:

在清朝礼制之中,“庶士”是一个身份明确的流品,有别于官亦有别于民。婚丧祭祀等各种礼仪等级,也明确以品官、庶士、庶人三等为差(171)。什么是清人概念中的“士”或“庶士”呢?“凡举、贡、生、监谓之士,其他杂项者谓之庶”(172);“庶士,贡、监、生员有顶带者”(173)。这就是清人的等级观念。

由此就能看到,两千多年中的大多数时代,士子都有其特殊冠服,或者王朝对其冠服有刻意的安排。同时在各个时代,士子冠服也经历了种种变化。有时候士子的冠服比较“官僚化”,有时候就比较“士人化”。那些变化,都是当时士阶层特性的反映,是当时士阶层与王朝关系的反映。

以上我们对士人选举资格、士子免役资格和士子冠服进行了叙述。我们的目的,就是从“中国国家的制度性设置”出发,面向“官—民”层面,探讨中国社会中“士阶层”的结构性地位。中国古文明在周代就已展示了一种倾向,以拥有高度文化教养者承担政治。这在战国时代催生了一个“士阶层”。在两千年中,这个阶层与王朝政治历经磨合调适,与政治体制一体化了,在帝国品位结构中占据了一个稳定而明确的地位。

【注释】

(1)林甘泉:《中国古代知识阶层的原型及其早期历史行程》,《中国史研究》2003年第3期。

(2)参看 E.Balazs:Chinese Civilization and Bureaucracy,Translated by H.M.Wright,New Haven,1964,PartⅡ。

(3)参看 Joseph R.Levenson:Confucian Chinaand It's Modern Fate:ATrilogy,University of California Press,Volume One,pp.16-19。

(4)维贝尔(即韦伯):《世界经济通史》,姚曾廙译,上海人民出版社1981年版,第287页。

(5)利玛窦、金尼阁:《利玛窦中国札记》,中华书局1993年版,第59-60页。

(6)赫伊津哈:《中世纪的衰落:对十四和十五世纪法兰西、尼德兰的生活方式、思想及艺术的研究》,中国美术学院出版社1997年版,第62-63页。

(7)新渡户稻造:《武士道》,商务印书馆1993年版,第76页以下;或企业管理出版社2003年版,第90页以下。

(8)本尼迪克特:《菊与刀》,商务印书馆1996年版,第2页。日本刀,可参看王剑、唐启佳编著:《日本传统艺术卷八·甲胄、日本刀》,重庆出版社2002年版,第44页以下。

(9)小原国芳:《日本教育史》,商务印书馆1935年版,第89页。

(10)罗素:《权力论:新社会分析》,商务印书馆1991年版,第29页。

(11)雷海宗:《中国的兵》,中华书局2005年版,第89页。

(12)参看江沛:《战国策派思潮研究》,天津人民出版社2001年版,第136-137页。

(13)《诗·鄘风·定之方中》毛传,《十三经注疏》,第316页中栏。

(14)《左传》成公十三年。

(15)顾颉刚:《史林杂识初编》,中华书局1963年版,第85页。

(16)参看《刘师培辛亥前文选》,三联书店1998年版,第357页以下。

(17)霍光以后领尚书事者凡22人次,其中有15人次其本官是“将军”,参看廖伯源:《试论西汉诸将军之制度及其政治地位》,《历史与制度——汉代政治制度试释》,第176页。又如汉昭帝时霍光、金日磾、上官桀辅政,其时“大将军”、“车骑将军”和“左将军”三衔,就分开了三人的位序高下。

(18)东汉屯骑、越骑、步兵、长水、射声等五校尉“官显职闲”,不但“多以宗室肺腑居之”,而且经常任以名儒,以示对儒者的荣宠。参看上田早苗:《贵族官制の成立》,中国中世史研究会编《中国中世史研究》,东海大学出版会,1970年。

(19)参看邢义田:《允文允武:汉代官吏的一种典型》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第75本第2分,2004年6月。

(20)《汉书》卷八八《儒林传》。

(21)沈约指出:“汉代……黉校棋布,传经授受,皆学优而仕。始自乡邑,本于小吏干佐,方至文学功曹。积以岁月,乃得察举;人才秀异,始为公府所辟。迁为牧守,入作台司……”杜佑:《通典》卷十六《选举典四》引,中华书局1984年版,第91页。刘邠指出:“夫东西汉之时,贤士长者未尝不仕郡县也。自曹掾、书史、驭吏、亭长、门干、街卒、游徼、啬夫,尽儒生学士为之。才试于事,情见于物,则贤不肖较然”,不似“今时士与吏徒异物,吏徒治文书、给厮役。”见其《送焦千之序》,《彭城集》卷三四,《景印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆,第1096册第334页;或《丛书集成新编》,台湾新文丰出版公司1985年版,第61册第459页。徐天麟指出:“东京入仕之途虽不一,然由儒科而进者,其选亦甚难。故才智之士,多由郡吏而入仕。以胡广之贤,而不免仕郡为散吏;袁安世传《易》学,而不免为县功曹;应奉读书五行并下,而为郡决曹吏;王充之始进也,刺史辟为从事;徐之初筮也,太守请补功曹。盖当时仕进之路如此,初不以为屈也。”《东汉会要》卷二七,上海古籍出版社,1978年版,第405页。

(22)参看冷鹏飞:《两汉太学述论》,北京大学历史系1985年硕士论文,藏北京大学图书馆。

(23)《汉旧仪》:“丞相设四科之辟,以博选异德名士,称才量能,不宜者还故官。第一科曰德行高妙,志节清白;二科曰学通行修,经中博士;三科曰明晓法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史;四科曰刚毅多略,遭事不惑,明足以照奸,勇足以决断,才任三辅[剧]令。皆试以能,信,然后官之。第一科补西曹南閤祭酒,二科补议曹,三科补四辞八奏,四科补贼决”;“刺史举民有茂材,移名丞相,丞相考召,取明经一科,明律令一科,能治剧一科,各一人。诏选谏大夫、议郎、博士、诸侯王傅、仆射、郎中令,取明经;选廷尉正、监、平案章,取明律令;选能治剧长安三辅令,取治剧。”《汉官六种》,第37页。

(24)以上参看前注,以及《续汉书·百官志三》注引《汉仪》:“侍中常伯,选旧儒高德,博学渊懿”;《初学记》卷十二:侍中“汉本用旧儒高德”;《续汉书·百官志三》注引《汉官》:“市长一人,秩四百石,丞一人,二百石,明法补”;符玺郎中“当得明法律郎”。

(25)关于察举诸科的成立、标准和程式,可参黄留珠:《秦汉仕进制度》,第11—13章。

(26)《后汉书》卷六一《左雄传》。关于孝廉察举同时面向儒生与文吏,参看拙作:《察举制度变迁史稿》,第6页以下。

(27)参看朱锡禄编:《武氏祠汉画像石》,山东美术出版社1986年版,第15页图四,第16页图五,及第106页的说明。巫鸿先生评论说:“它也暗示了一个超越这个事件的一般性的政治思想,即皇帝应该尊敬并任用有德行的儒生。否则,这些儒生应该保持精神的独立,在政治上隐退。”巫鸿:《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》,三联书店2006年版,第228页。

(28)徐干:《中论·谴交》,辽宁万有图书发行有限公司2001年版,第22页;或《景印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆1986年版,第696册第489页。

(29)曹丕:《典论》,《意林》卷五引,《指海》本卷五第六页。

(30)《后汉书》卷五三《黄宪传》。

(31)《后汉书》卷三五《郑玄传》。

(32)《东海郡下辖长吏名籍》,见《尹湾汉墓简牍》,中华书局1997年版,第85页以下。

(33)廖伯源:《汉代仕进制度新考——〈尹湾汉墓简牍〉研究之三》,收入《严耕望先生纪念文集》,台北稻乡出版社1998年版,第385页。

(34)《汉书》卷五六《董仲舒传》。

(35)日人纸屋正和也指出:“众所周知,汉代在百石以下小吏和二百石以上官吏之间,横有一道非经察举等不能逾越的森严关卡。”见其《前汉时期县长吏任用形态的变迁》,收入《日本中青年学者论中国史》上古秦汉卷,上海古籍出版社1995年版,第512页。这种“森严关卡”,应该说主要是东汉的情况。

(36)《论衡·程材》:“朝廷之人也,幼为干吏,以朝廷为田亩,以刀笔为耒耜,以文书为农业,犹家人子弟,生长宅中,其知曲折,愈于宾客也。宾客暂至,虽孔墨之材,不能分别。儒生犹宾客,文吏犹子弟也。”

(37)《三国志·魏书》卷二《文帝纪》,卷三《明帝纪》。

(38)《三国志·魏书》卷一三《王肃传》注引《魏略》。

(39)《通典》卷一○一《礼六十一·周丧察举议》,有“今诸王官、司徒吏未尝在职者”的提法,又称“王官、司徒吏皆先由州郡之贡,而后升在王廷,策名委质,列为帝臣,选任唯命。”中华书局1988年版,第2674页。可见王官、司徒吏既不在职,又非“州国之吏”,而是“帝臣”,直属中央等待选任。

(40)《晋书》卷九八《王敦传》:“又徐州流人辛苦经载,家计始立,(刘)隗悉驱逼,以实己府。当陛下践阼之始,投刺王官,本以非常之庆使豫蒙荣分;而更充征役,复依旧名,普取出客。”司徒吏及王官本来没有一般州郡编户的征发充役义务;所以刘隗对已成司徒吏的徐州流人“悉驱逼以实己府”,“更充征役,复依旧名,普取出客”,就构成了他的罪状。

(41)《太平御览》卷五九八《文部·契券》引《晋书》:“诸王官、司徒吏应给职使者,每岁先计偕文书上道五十日,宣敕使使各手书,书定,见破券,诸送迎者所受郡别校数,写朱券为簿集上。”中华书局1984年版,第2693页。可见王官及司徒吏有“应给职使”义务,且以郡为单位来轮换番上。又《三国志·魏书》卷二四《高柔传》:“时制,吏遭大丧者,百日后皆给役。有司徒吏解弘遭父丧,后有军事,受敕当行,以疾病为辞。诏怒曰:‘汝非曾、闵,何言毁邪?’促收考竟。(高)柔见弘信甚羸劣,奏陈其事,宜加宽贷。帝乃诏曰:‘孝哉弘也,其原之。’”这反映了司徒吏须承担随机差使。

(42)参看拙作:《北魏北齐“职人”初探——附论“王官司徒吏”》,《文史》第48辑,中华书局1999年版。东晋初年的司徒吏一度达到了20余万,以作为对投效者的褒奖。

(43)《魏书》卷五九《刘昶传》。

(44)如卫官起家,“凡千牛备身、备身左右及太子千牛,皆取三品已上职事官子孙、四品清官子”,见《唐六典》卷五《尚书兵部郎中》,第154页;又太庙斋郎起家,“取五品已上子孙、六品清资常参官子补充”,《唐会要》卷五九《太庙斋郎》代宗宝历元年(762年)条,第1027页;又《新唐书》卷四五《选举志下》:“太庙以五品以上子孙及六品职事并清官子为之。”

(45)如唐玄宗天宝十载(751年)正月十日敕:“今三品以上,乃许立庙。永言广敬,载感于怀。其京官正员四品清望官,及四品五品清官,并许立私庙。”《唐会要》卷十九《百官家庙》,第387-388页。

(46)《唐六典》卷二《吏部尚书》,第22页。又《全唐文》卷九五武则天《定伎术官进转制》:“有从勋官品子、流外、国官参佐视品等出身者,自今以后,不得任京清要等官。若累限应至三品,不须进阶,每一阶酬勋两转。”中华书局1983年版,第983页。

(47)章如愚:《群书考索·后集》卷二一,《景印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆1986年版,第937册第276-277页。当然“清官”中也有一些卫率郎将,但章如愚的话,从总体上说我想还是成立的。“清官”的特点是“清要”、“清闲”和文翰性质,南朝“清官”更重“清闲”和文翰性质,而北朝“清官”则向“清要”偏转,以台省要职为“清官”,唐朝“清官”上承北朝,若干卫官得以混迹于“清官”之中。

(48)王栐:《燕翼诒谋录》卷三《有荫人不得为吏》,中华书局1981年版,第28页。

(49)洪武二十七年(1394年)制度,廪膳生、增广生在校六年或十年以上学无成效,发附近或本处充吏。《大明会典》卷七八《儒学》,文海出版社1988年版,第3册第1248页下栏。

(50)《隋书》卷十二《礼仪志七》大业六年(610年)诏。

(51)《新唐书》卷二四《车服志》:“流外官、庶人、部曲、奴婢,则服紬绢絁布,色用黄白。”

(52)《元典章》卷二九《礼制二》“提控都吏目公服”、“典史公服”、“儒官”等条,中国书店1990年版,第451-452页;或《大元圣政国朝典章》,中国广播电视出版社1998年版,第1112-1113页。又《通制条格》卷九《衣服·服色》:“皂隶公使人唯许服紬绢。”法律出版社2000年版,第141页;或浙江古籍出版社1986年版,第136页。又参史卫民:《元代社会生活史》,中国社会科学出版社1996年版,第107-108页。

(53)《明史》卷六七《舆服志三》:“儒士、生员、监生巾服。洪武三年(1370年)令士人戴四方平定巾。二十三年定儒士、生员衣,自领至裳,去地一寸,袖长过手,复回不及肘三寸。二十四年,以士子巾服,无异吏胥,宜甄别之,命工部制式以进。太祖亲视,凡三易乃定。”又同书卷一三八《孙远传附陈逵传》:“帝以学校为国储材,而士子巾服无异胥吏,宜更易之。命逵制式以进。凡三易,其制始定。赐监生蓝衫绦各一,以为天下先。明代士子衣冠,盖创自逵云。”

(54)《新唐书》卷四五《选举志下》:“凡千牛备身、备身左右,五考送兵部试,有文者送吏部。”

(55)《新唐书》卷五○《兵志》:“京师人耻之,至相骂辱必曰侍官。”按《隋书》卷二四《食货志》:周武帝“建德二年(573年),改军士为侍官。”“侍官”乃天子侍从之称。王仲荦先生认为,北周府兵称“侍官”,是其身份提高的标志。见其《魏晋南北朝史》,上海人民出版社2003年版,第580页。唐朝的“侍官”之称已完全不同了。

(56)勋官的官品是正二品到从七品上,但叙阶仅从正六品上叙起,下至从九品上。勋官子弟的做官待遇,也相对低下。《新唐书》卷四五《选举志下》:“纳课品子,岁取文武六品以下、勋官三品以下五品以上子”。文武官五品以上子就可以由门荫出仕了,六品以下官的子弟才走“纳课品子”之途;但勋官三品以下子,就得从“纳课品子”出仕勋官。而且他们不能任清要官。《唐会要》卷六七《伎术官》:“有从勋官品子、流外国官、参佐亲品等出身者,自今以后,不得任京清要著望等官。”中册1183页。

(57)唐朝门荫本来只看父祖官品,而不区分其父祖官阶之文武。以门资入仕者,多从卫官如亲卫、勋卫、翊卫起家。在服役期满进入仕途时,才有了文武之分:或从“文简”,即从吏部出仕;或从“武简”,即从兵部出仕。但唐后期因三卫猥滥,唐武宗便下令:“入仕之门,此途最弊。自今以后,但令武简,其文简并停。”唐武宗:《加尊号后郊天赦文》,《全唐文》卷七八,第819页上栏。

(58)宁可:《宋代重文轻武风气的形成》,《学林漫录》第3辑,中华书局1981年版,第59页以下。

(59)刘禺生:《世载堂杂忆·左宗棠与樊云门》,中华书局1960年版,第44页。

(60)《汉书》卷二四上《食货志》。

(61)余英时:《士与中国文化》,上海人民出版社2003年版,第13页以下。

(62)吴晗、费孝通等:《皇权与绅权》,上海观察社1948年版,第9页;又天津人民出版社198年版,第9页。

(63)张仲礼:《中国绅士:关于其在十九世纪中国社会中作用的研究》,上海社会科学院出版社1991年版,第1页。

(64)周荣德:《中国社会的阶层与流动:一个社区中士绅身份的研究》,学林出版社2000年版,第112-113页。

(65)那些设置,包括干部等级制度、单位制度、户口制度、行业制度等等。李强先生指出:“干部分层是中国社会分层的本位体系,其他的社会分层是依据干部的垂直分层而划分的”,见其《当代中国社会分层与流动》,中国经济出版社1993年版,第392页。又参北京大学社会分化课题组:《现阶段我国社会结构的分化与整合》,《中国社会科学》1990年第4期;李路路、王奋宇:《当代中国现代化进程中的社会结构及其变迁》,浙江人民出版社1992年版;李培林主编:《中国新时期阶级阶层报告》,辽宁人民出版社1995年版;周翼虎、杨晓民:《中国单位制度》,中国经济出版社2000年版,第85-86页;许欣欣:《当代中国社会结构变迁与流动》,社会科学文献出版社2000年版,第107、131页;陆学艺等:《当代中国社会阶层研究报告》,社会科学文献出版社2002年版,第8页;张静:《阶级政治和单位政治》,收入周晓虹主编:《中国社会与中国研究》,社会科学文献出版社2004年版,第311页;李毅:《中国社会分层的结构与演变》,美国大学出版社2005年版,中译本电子版,第3章第10页;李春玲:《当代中国社会的声望分层:职业声望与经济地位测量》,《社会学研究》2005年第2期;等等。

(66)翟学伟:《中国社会中的日常权威:关系与权力的历史社会学研究》,社会科学文献出版社2004年版,第107页。

(67)韩愈:《原道》,《韩昌黎文集校注》,古典文学出版社1957年版,第9页。

(68)杨夔:《复宫阙后上执政书》,《文苑英华》卷六六九,中华书局1966年版,第3242页上栏;《全唐文》卷八六六,第9075页上栏。

(69)王毓铨先生指出:“以人身为本的徭役和贡纳重于以土地为本的田租(赋、粮)。不仅重,而且重得多”,“官与民之不同处很多,其主要之点是看他是否向皇帝当差。”见其《中国历史上农民的身份》,收入《莱芜集》,中华书局1983年版,第368、365页。

(70)张显清:《明代官绅优免和庶民“中户”的徭役负担》,《历史研究》1986年第2期。

(71)《大明会典》卷七八《学校》,文海出版社1988年版,第3册第1239页上栏。按明朝官宦生员免役,只免杂役,不免里甲正役。参看唐文基:《明代赋役制度史》,中国社会科学出版社1991年版,第109页。

(72)“在京官员,一品免粮三十石,人三十丁;二品粮二十四石,人二十四丁;三品粮二十石,人二十丁;四品粮十六石,人十六丁;五品粮十四石,人十四丁;六品粮十二石,人十二丁;七品粮十石,人十丁;八品粮八石,人八丁;九品粮六石,人六丁。在外官员,各减一半。教官、举、贡、监生、生员,各免粮二石,人二丁。……以礼致仕者,免十分之七;闲住,免一半。犯赃革职者,不在优免例。”《清世祖实录》卷三七,《清实录》,第3册第303页上栏。

(73)清廷后来实行“摊丁入亩”,但某些地方仍有丁税,那些地方的绅士依然拥有免役特权。特权扩大到绅士的家族成员,例如贵州黎平府学的一块碑文记“凡生员之家,一应大小差徭概行永免”;某些地方还扩大到童生,例如吴嘉炎治下的广东普宁和儋州,儋州“旧例,儒户悉免徭役,故俗以应试为荣,童卷至数千”。参看张仲礼:《中国绅士——关于其在十九世纪中国社会中作用的研究》,上海社会科学院出版社1991年版,第38页以下。

(74)《学政全书》卷二五《优恤士子》,《续修四库全书》,上海古籍出版社,第828册第656页下栏。

(75)《大清会典事例》卷七二○,嘉庆十六年(1811年)上谕,《续修四库全书》,上海古籍出版社,第808册第941页。