一 “冠服体制”概念与冠服的分等分类

本节期望通过一个侧面,探讨秦汉品位结构中的分等分类特点,这个侧面就是冠服体制。

今天人们穿戴何种服饰,主要取决于个人偏好和消费能力;而传统社会的特点之一,却是服饰的等级性。如格罗塞所云:“在较高的文明阶段里,身体装饰已经没有它那原始的意义。但另外尽了一个范围较广也较重要的职务:那就是担任区分各种不同的地位和阶级。”(1)傅克斯把性别和等级视为服饰史的两大主题:“每个时代的服装总是重新决定并试图解决两性问题以及阶级隔离问题。君主专制主义也必定要考虑解决这两个问题的新路子。”(2)这说法有些片面,服饰的主题还可能包括职业、民族、地域等等差异区分。但无论如何,区分等级是服饰最重要功能之一。在组织之中也是如此,服饰等级可以成为组织制度,以及组织文化的一部分。凯瑟云:“当人们充当各种角色并且衍生及维持层级结构时,外观在组织生活方面便占据相当大的比重。在组织中,大部分人都能很快地领悟到可被接受的,以及能够促使个体朝向顶层阶级进军的各种服装款式。”(3)在传统中国的官场内外,冠服是最耀眼的身份标志。你是什么身份、处于什么地位、承担什么职事、属于什么人员,由服饰一望即知,且不准僭越。

传统中国的各个王朝,都实行等级服饰制度,各色官僚贵族用冠服来标示其官阶,即标识其等级和类别。研究官阶,就是研究如何为官职、官员分等分类;而冠服等级是配合官阶品位发挥功能的,二者携手合作、互助互补。冠服体制的背后是帝国品位结构,品位结构的变化将导致冠服体制的变化。反过来说,从王朝冠服反观王朝的品位结构,也就成了研讨传统官阶的一个途径了。当然,服饰与官阶并不是一一对应的简单关系,因为服饰变迁还有自己的规律,还受制于时代与风俗。那么就可以说,中国的王朝冠服体制,是官阶史与服饰史的“叠加”。这一视角中的王朝冠服,与单纯的服饰史研究很不相同了。我们所提出的“冠服体制”概念,其意义如下:各王朝的各色冠服及各种服饰元素(色彩、图案、款式和质料等),在总体上呈现出的分等分类样式,及其与官阶品位的配合方式。

历代冠服等级的变迁千头万绪,都可供观察王朝品位结构的特点与变迁,如士与吏、文与武、贵与贱、胡与汉的特点和变迁。以往论著还用过“等级性的强化”之辞,来描述某一时代的冠服演进趋势。我们不可能同时从众多问题入手,只选择“等级性强化”作为论题。历朝历代冠服变迁的总趋势,确实就是“等级性的强化”。但具体说,究竟是“冠服体制”的哪些东西发生了变化?其结构与样式的排列组合,到底发生了什么变化?我们可以尝试新的解析方法,以便更系统地阐释它。

分等与分类,必定是通过概念来实现的。“冠服体制”既体现于具体的冠服及服饰元素之中,同时也必然是一套人为的概念。王朝会通过命名来把不同冠服区别开来。我们还能看到,各朝典章及《舆服志》之类文献,对冠服的叙述模式是不相同的。王朝典章对冠服的表述模式的变化,也是探讨“冠服体制”的重要着眼之点。因为叙述冠服时总要分门别类、按部就班,不可能乱炖一锅煮,而不同叙述模式也是一种分等分类。其中也有线索可循。虽有学者讨论过历代《舆服志》的特点了(4),但尚不精细深入,开掘空间还是很大的。

在各代典章史志叙述冠服时,首先可以在两种办法间做选择。第一种是以“服”为纲。服装本身,会因色彩、图案、款式和质料的不同及用途不同,而形成不同种类,依此叙述就会有一种叙述模式。但也可用另一种办法,以“人”为主。即,不是先罗列各种服装,而是先罗列不同人员,再叙述其各自着装,由此形成另一种叙述模式。这是个以什么为“纲”、以什么为“目”的问题。若先叙服类,再叙穿着之人,是一种“纲举目张”之法;若先叙人员类别,再叙其穿着之服,也是一种“纲举目张”之法。二法虽非截然两分,而是互相渗透的,但两种模式的差异是能看出来的。例如汉朝叙冠服,采用的就是“以冠统服、由服及人”模式;而历史后期典章,则先罗列各色人等,再叙其服。可见两种模式间确实发生过变化,进一步发掘就能发现问题所在。

人员的分等分类是个行政问题,服饰分类的基础则是服饰差异,讨论冠服的分等分类,就是讨论如何利用和制造差异。服饰差异是如何形成的,或如何被制造的呢?那就有很不相同的情况了。因生活方式和环境变迁,各种冠服会“自然”生发出来,从而呈现出特异性来。比如南方人戴斗笠,北方人戴皮帽,诸如此类。由此就形成了“自然差异”。这里所谓“自然”,是就其还没有基于等级需要而被王朝编排改造而言的。在生活与工作中,又能看到校服、军服、警服、各色工作服之别,及邮电、工商、城管等部门的制服之别,诸如此类。不止中国如此,不同职业穿着不同服装的做法,在各社会各时代是普遍存在的(5)。传统中国的特点,在于对职业服饰王朝经常用法令去规定。此种类型的人为差异,可以叫“职事差异”。你还可能拥有很多种服装,穿哪样因活动的场合与规格而异:隆重的典礼上穿高档礼服,家居场合穿休闲装。妆束打扮依活动场合、依典礼规格而异,姑称“场合差异”。还有一种情况:军人穿着同样风格的军服,但以肩章、领章等徽章区分军衔高下。在同一服装上,进一步利用服饰元素区分尊卑,可名之为“级别差异”。

服饰差异当然还有很多种,服饰社会学的研究者已有系统阐述了(6)。但我们不想照搬服饰社会学的概念。上文所揭差异,是我们量体裁衣,针对这里的特定研究对象而专门设计的。服饰研究者也曾讨论过制服的标志与象征作用,但没把“职事差异”和“级别差异”二者区分开来(7);然而面对中国冠服时,这却是个有意义的区别。设计得当的概念是锐利的分析工具,将为阐释剖析提供重大便利。

围绕不同差异,可以形成不同的分类分等。基于“自然差异”,就会有“自然分类”;基于“职事差异”,就会有“职事分类”;寻求“场合差异”,可能形成“场合分等”;寻求级别差异,可能形成“级别分等”。当然就一般情况而言,“职事差异”也可能形成分等制度,即若某职事高于或低于某职事,则某职事的服饰高于或低于某职事的服饰。如汉初商人不得衣丝(8),晋朝市侩一足黑履、一足白履(9),日本的“非人”不得束发(10),印度不同种姓各有不同衣饰和着装方式(11)。而“场合差异”也可能只是“分类”而已,各场合所使用的不同服装,不被认为有尊卑高下之别。比方说,不一定婚服高于丧服。我们之所以使用“职事分类”和“场合分等”,是基于周秦汉唐冠服体制的实际发展线索的考虑。

在同一个冠服体制中,几种差异往往是同时被利用的,但其重心落在了哪种分类或分等上,却不相同。所谓“重心”,是就官僚队伍的主体而言的,这个主体就是品官。品官之外还有各种杂色人等,他们人数众多、且各有其服,但其杂服并不构成王朝冠服体制的主体。“重心”和“主体”的概念是有意义的,因为品官冠服和杂色人员的杂服,其变迁趋势很不一样,二者应加区分。

那么本章思路是这样的:面向官僚队伍的主体,观察历代冠服主要依据或重点突出了哪些差异,用什么方式去表现那种差异,进而探讨其用意、效果和原因。这种分析方法与单纯服饰史的研究不同,打个不甚恰当的比方,可以说是“结构主义”或“形式主义”的,即,旁置了冠服的实际外观或服饰元素的物理形态,而只考虑各种冠服及元素的排列样式,以及它们被叙述的样式,由此分析冠服的分等分类及其变化。后文的讨论,将围绕周朝、汉朝和魏晋几个时段,而陆续展开。

二 周代冠服体制:自然分类与级别分等

首先来看周朝的情况。夏商周属早期国家阶段。经夏商而入周,典章大备而文物灿然,冠服体制也略具形态了。“衣冠”,成了这个“礼乐之邦”的重要标志。赵武灵王打算“胡服骑射”,随即就遭遇了“莅国者不袭奇辟之服,中国不近蛮夷之行”的抵制(12)。

古人是很重冠的,或说“以首饰为重”。“在身之物,莫大于冠”(13)。冠礼上的三次加冠,都有庄重的象征意义(14)。子路在卫国遇难,被击断了冠缨,说是“君子死而冠不免”,“遂结缨而死”(15)。

各种冠帽之中,“冕”是最重要的礼服与祭服,以致后来“冠冕”都成了仕宦的代称了。礼书说周代大夫以上戴冕,士戴爵弁。《周礼》还描述了一种复杂严整的“六冕”等级制,由大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕组成。天子服大裘冕以下,公服衮冕以下,侯伯服鷩冕以下,子男服毳冕,孤服絺冕以下,卿大夫服玄冕以下;士不服冕,而服皮弁以下。六冕等级,主要依冕旒之数和服章之数而定,旒章等级则遵循着十二、九、七、五、三、一的级差。这种在同一套服装上,用类似的服饰元素制造等级的做法,在我们看来就属“级别分等”。

当然,冕服的旒章等级是否真像《周礼》说得那么整齐,是可疑的(16),不能全信。从《左传》“乘轩服冕”的记载看,礼书“大夫服冕”说法不是空穴来风。周代册命官员时的赐物中,往往有命服。就册命金文看,命服有“玄衮黹屯”,也有“玄衣黹屯”。“衮”是龙形纹饰,“玄衮”和“玄衣”的区别,就在于是否绣有龙纹了。是否能用“龙”为服章,看来因地位高下而异。《荀子·富国》:“礼者,贵贱有等;长幼有差,贫富轻重皆有称者也。故天子袾裷衣冕,诸侯玄裷衣冕,大夫裨冕,士皮弁服。”(17)“裷”即“衮”。天子、诸侯可以服衮,但大夫不能;大夫可以服冕,但士不能。《荀子》是先秦作品,他说礼服有等级,应有其据。

又,册命金文所见命服中,各种“巿”和各种“黄”(18)呈现不同组合,等级现象是很明显的,对之学者已尝试了各种排比(19)。“巿”即“芾”、“韨”或“韠”,本来是一幅兽皮蔽膝,后来尊贵起来,成了身份标志。“黄”即“璜”、“珩”,是玉组佩中一块横玉。《诗经·小雅·采芑》:“服其命服,朱芾斯皇,有玱葱珩。”(20)看来,“朱芾”和“葱珩”中是“命服”最夺目耀眼的地方。芾、珩等级,礼书有载。《礼记·玉藻》:“一命緼韨幽衡,再命赤韨幽衡,三命赤韨葱衡。”(21)《说文解字》卷七下:“天子朱巿,诸侯赤巿,大夫[赤巿]葱衡。”(22)珩或璜的数量和颜色,都是有等级性的。由出土组玉佩看,一璜、三璜、五璜、六璜、七璜、八璜的都有。金文赐物中还有“朱黄”。古人很少用红颜色的玉,但古玉中却有玉器涂朱现象,“朱黄”大概就是涂朱的璜(23)。作为赐璜之一种,将之涂朱,是为了制造等级差异吧。“巿”的颜色,就册命金文看也有等级差异(24)。前面所引的《荀子·富国》篇也说天子穿朱衮、诸侯穿玄衮。后代的“服色”制度,周代已有先声了。“巿”、“黄”的组合与命数相应,也属于一种“级别分等”。

西周春秋的制度还比较原始,礼服等级肯定也不像帝制时代那么井然有序(25)。战国以下的礼书作者,把礼服的纹样、色彩、质料和尺寸等等弄得过分整齐了,那未可尽信。不过首先,那种把礼服等级整齐化的努力不是空穴来风,而是渊源有自,乃是早期中华文化的等级精神孕育出来的。进而就今所知的周朝冠服而言,人们毕竟能看到,其时服饰安排主要围绕“分等”而展开,由此强化“级别差异”;其具体表现,就是在外观相似的礼服上,通过是否戴冕,以及纹章、佩玉、服色等差异,来区分等级。而“职事差异”即特定的职事群体穿着特定服饰的做法呢?这方面的人为安排,史料所记就少得多了。那并不说明西周春秋冠服不存在“职事差异”,只能说,当时仍是一个职能分化简单,而身份分等非常严明的社会。冯尔康先生观察周代社会结构,得到了一个“简单而贫乏的社会群体”的印象(26)。那时候统治者对服饰之区分功能的关注,主要是分等。

从考古材料看,商周的冠与服,其实是形制各异、多姿多态的,其“自然差异”相当之大(27)。但“冠服体制”不完全是自然状态,而是一套人为规划和人为概念,是统治者如何安排和阐述冠服。在面对“自然差异”时,人们有意识地强化一些东西,同时略去了另一些东西。比如描述冠服吧,是用史学家的眼光尽力客观叙述各色冠服呢,还是站在社会生活支配者的立场来规划冠服呢?二者是不一样的。早期史料中所看到的更多是后者,考古所见繁多冠服在文献中没有充分反映出来,只看到少数有等级性的冠服。富裕的人穿得阔、饰物多,那也算一种自然差异吧;然若人为规定某等级的富人才准使用某服某物,甚至将之安排为数列形式,不准逾等僭用,那就是“冠服体制”了。若暂时排除了“自然”成分,而重点观察冠服上那些人为安排的痕迹,以及周人对冠服的阐述,那么他们最关心的东西,不是如何把不同职事及其承担者区分开来,而是如何把人的尊卑贵贱区分开来,让天子、诸侯、卿大夫、士、庶人各得其所。正如《管子》所云:“度爵而制服”;或如《周礼》所云:“其宫室、车旗、衣服、礼仪,各视其命之数。”(28)打仗穿军服,祭祀穿祭服,朝廷穿礼服、丧礼穿丧服之类情况,当时当然有,但也不如等级差异那么引人注目。

据此我们判断,周代冠服的“自然分类”仍很浓重,同时冠服体制的重心落在了“级别分等”上,以分等为主。也就是说,可以从“自然分类”和“级别分等”两点,认识周朝冠服。究其原因,前一特点在于周朝还处历史早期,冠服的进化尚未远离“自然”状态,等级礼制还不如后代精密复杂;后一特点则在于周朝是一个贵族社会,身份凝固而等级严明。

三 秦汉冠服体制:自然分类与职事分类

周朝冠服的特点是以“自然分类”和“级别分等”为主,下面再看秦汉。秦汉冠服体制的特点,可以表述为以“自然分类”和“职事分类”为主。所谓“特点”,是比较前朝后代而言的。

战国社会发生了重大变化,新鲜的服饰在各处不断涌现,异彩纷呈,展示了一个多元化时代的蓬勃活力。“战国以来,人自为礼,家自为俗,岂知古之司服有制哉!”(29)赵武灵王颁《胡服令》,标志着冠服运用上的“实用”精神,已冲破了贵族服饰的礼制传统。“首服中的冠突破了传统礼制的限制,出现了许多新的冠式,如獬豸冠、鸡冠、鹖冠、高山冠、远游冠、巨冠、高冠等。”(30)众多史料显示,战国服饰的变异性,君臣民众穿衣戴帽的随意性,都是相当之大的。一些新兴群体也拥有了特殊服装。例如殷朝留下来的某种服装,变成了“儒服”。那表明“士人”已从贵族等级体制中分化出来了,“儒服”是一种社会角色的标识,但不是一个政治等级的标识。用本书概念,“儒服”具有“职事分类”的意义。

秦汉统治者着手整饬冠服,在这个过程中,新的冠服体制逐渐成形了。《续汉书·舆服志》所叙东汉冠服,就是战国秦汉服制变迁的一个结集;下将《续汉书·舆服志》相关内容摘要于次:

长冠:又称斋冠、刘氏冠,祀宗庙诸祀则冠之。据说为刘邦早年所造所服,故为祭服,尊敬之至也。

委貌冠:行大射礼于辟雍,公卿、诸侯、大夫行礼者冠委貌,衣玄端素裳。

皮弁:与委貌冠同制,以鹿皮为之。行大射礼于辟雍,执事者冠皮弁。

爵弁:一名冕。祠天地五郊明堂,云翘舞乐人服之。

通天冠:乘舆所常服。深衣,有袍,随五时色。

远游冠:制如通天冠,有展筩横之于前,无山述,诸王所服也。

高山冠:中外官、谒者、仆射及洗马所冠。

进贤冠:公侯三梁,中二千石以下至大夫、博士两梁,自博士以下至小史、私学弟子,皆一梁。

法冠:侍御史、廷尉正监平服之,又名獬豸冠。

武冠:或称武弁大冠,诸武官冠之。侍中、中常侍则加金珰、附蝉、貂尾。刘昭云其为“鵔鸃冠”,不过鵔鸃冠系郎官之服,上插鸟尾,非貂尾(31)。

建华冠:据说来自古代的鹬冠。天地、五郊、明堂之礼,育命舞乐人服之。

方山冠:似进贤冠,祠宗朝,大予、八佾、四时、五行乐人服之,冠衣各如五行五方之色。

巧士冠:郊天时宦官黄门四人冠之,乘舆车前以备宦者四星。

却非冠:制似长冠,下促。宫殿门吏仆射冠之。负赤幡,青翅燕尾。

却敌冠:制似进贤,卫士服之。

樊哙冠:汉将樊哙造次所冠,制似冕。司马殿门大难卫士服之。

术氏冠:前圆,吴制,差池逦迤四重。赵武灵王好服之。

鹖冠:武冠加双鹖尾则为鹖冠。五官、左右、虎贲、羽林五中郎将、羽林左右监,及虎贲、武骑皆鹖冠。“羽林”即指鹖尾如林的意思。《后汉书》卷五二《崔烈传》:“(崔)钧时为虎贲中郎将,服武弁,戴鹖尾。”

汉廷冠服当然不止这些。比如,还有一种“旄头”,曾是羽林中郎将及羽林孤儿的发式(32);还有一种“小冠”,曾为县令县长所服(33)。此外儒生官僚往往把官服放在一边而另穿儒服,这问题将在第五章讨论,此处不赘。不同时候,冠服式样也会有变化。

读者也许会说,《续汉志》乃晋人司马彪所作,难以反映汉人的冠服观。不过我想这问题不算很大。像汉末蔡邕《独断》一书叙述冠服的模式,就与《续汉志》类同:依照冠类,一一叙述冕、帻、通天冠、远游冠、高山冠、委貌冠、进贤冠、法冠、武冠、长冠、建华冠、方山冠、术士冠、巧士冠、却非冠、樊哙冠、却敌冠等(34)。这与《续汉志》大同小异。此外由残留史料片段所见,应劭《汉官仪》、阮谌《三礼图》、董巴《大汉舆服志》等书(35),记述冠服的笔法也差不了多少。

《续汉志》那种叙述模式的特点,可以概括为“以冠统服、由服及人”。即,以冠为纲,先述冠,再述服,再叙使用此冠此服的其人其事。那是一种很“原始”的做法。首先它体现了中国早期服饰“以首饰为尊”的传统。其它民族的服饰史上,也有过“重头”现象,能看到“琳琅满头”的盛况(36)。《续汉志》的叙述给人一种感觉:它是在展示王朝搜罗到和拥有了多少种冠服,随后才是什么人如何使用这些冠服。而这就表明,汉代冠服体制比较地“原生态”,保留着浓厚的“自然差异”。“自然差异”源于生活。社会生活发生了巨变,新鲜的冠服大量涌现。汉代冠服体制,就是在周朝的礼服传统断裂后,由其他来源另行形成的。

在这个断裂、转折过程中,“秦始皇定冠服”的事件,具有决定意义:

《后汉纪》卷九汉明帝永平二年(59年)春正月:自三代服章皆有典礼,周衰而其制渐微。至战国时,各为靡丽之服。秦有天下,收而用之,上以供至尊,下以赐百官。(《两汉纪》,中华书局2002年版,下册第165页)

《续汉书·舆服志上》:降及战国,奢僭益炽,削灭礼籍,盖恶有害己之语,竞修奇丽之服……及秦并天下,揽其舆服,上选以供御,其次以锡百官。

《晋书》卷二五《舆服志》:逮礼业雕讹,人情驰爽,诸侯征伐,宪度沦亡,一紫乱于齐饰,长缨混于邹翫。……若乃豪杰不经,庶人干典,彯鹬冠于郑伯之门,蹑珠履于春申之第。及秦皇并国,揽其余轨,丰貂东至,獬豸南来。……除弃六冕,以袀玄为祭服。

通天冠据说是秦冠,术士冠则是“吴制”,非秦产。獬豸冠据说是楚国的王冠,有獬豸之象,秦灭楚而得之,赐给了御史戴(37);远游冠据说也来自楚国的王冠,秦汉统治者给太子诸王戴,改其名称为远游冠(38);惠文冠据说是赵国王冠,上垂貂尾,秦灭赵而得之,赐给了侍中戴(39);高山冠据说是齐国王冠,秦灭齐而得之,赐给了谒者戴(40)。在楚汉间,一度连小吏贱民都戴那高山冠了(41)。赵国还有一种鵔鸃冠,冠上饰羽,也是王冠(42),秦汉时却成了侍中、郎中之冠(43),大概也始于秦始皇的“收而用之”。“丰貂东至,獬豸南来”,列国之冠在新的土壤中滋生出来,冲破了周朝礼服传统,又在秦欢聚一堂了。展示罗列被“收而用之”的各国冠服,也就是在展示秦始皇混一六合、天下一家的光辉业绩。

在服饰史研究者看来,秦始皇收六国冠服而用之,表明那些冠服被沿用了,是“连续”;但从“冠服体制”,即从冠服的分等分类与帝国品位结构的配合看,则还能看到“断裂”与“创建”。秦始皇赐冠时,他重新确定了那些冠的用法,昔日的王冠,转给御史、侍中、谒者或郎中戴。列国的王冠,由此割断了其旧日用法,那就造成了“断裂”;它们变成了官员的服饰,以全新方式与王朝等级制配合起来,新的冠服体制被“创建”了。秦始皇把列国王冠戴到自己近臣的脑袋上,其时一定洋洋得意,我们则看到了“断裂”和“创建”的双重意义。还要注意,秦始皇“锡百官”做法,其“职事分类”的色彩特别浓,即,是按官职的类别赐冠的,是让某一职类官僚的戴某冠,而不是让某一等级的官僚戴某冠。

汉初礼制极为简陋:“高帝悉去秦苛仪法,为简易。群臣饮酒争功,醉或妄呼,拔剑击柱。”(44)“周礼”传统荡然无存了。此后有叔孙通制礼仪。长冠系楚冠,乃刘邦早年所好,后由平民之冠变成了“尊贵之至”的宗庙礼冠;樊哙冠因樊哙而得名,而樊哙原先只是个杀狗的。长冠、樊哙冠由微而显、平步青云,显示了楚汉间确实是“天地间一大变局”,是个“布衣皇帝”、“布衣将相”的时代。诸冠多系新起,又各有来源,不难想象,它们在相当一段时间中,是保持了其原形原貌的。统治者一时还来不及按等级需要改造之,尚未对冠服细节做精心推敲,以造成后世那种繁密等级。《续汉志》的冠服叙述给人的“原生态”之感,可以拿“自然差异”做部分解释。

汉朝的文官戴进贤冠。进贤冠的来历不怎么清晰。《后汉书·舆服志》说它是“古缁布冠也,文儒者之服也”,似不可信。春秋礼帽、居冠礼“三加之一”的缁布冠是黑麻布做的(45),其形制与进贤冠并不相类。还是蔡邕《独断》“汉制”的说法比较可靠:“进贤冠……汉制,礼无文。”(46)进贤冠跟缁布冠不会有沿承关系,而是新起的。学者指出,河南三门峡与河北平山出土的铜人灯座及若干秦俑所戴之冠,都可以看成是进贤冠的先型(47)。一方面礼书中看不到进贤冠的痕迹,另一方面在汉朝连卑微的小史都戴进贤冠,则其最初不可能是高贵的礼冠,也不会是“文儒者之服”,只能是普通人束发的东西。吏是“庶人之在官者”,也许吏的冠形比庶人大,以示吏民有别;冠形大了,则其梁数就会多起来。汉代进贤冠确实是有小冠、大冠之别的,“小冠”在试用期间使用。其实高山冠、远游冠、通天冠,可能都由进贤冠的冠形加大而来。“进贤冠”那名字也不会是最初就有的,应是在它成为官服之后,汉朝什么人给它新起的嘉名。从小史到丞相都用进贤冠,后来冠下加介帻,仍是“上下群臣贵贱皆服之”(48)。这“贵贱皆服之”告诉我们,汉代官僚政治的身份性较弱,流动性较强。

汉朝的军人和武官戴武弁。这武弁,很容易与礼书中的“皮弁”联系起来。但用作礼帽、居冠礼“三加”之一的皮弁,是白鹿皮做的;秦汉武冠却是漆纱做的,来自实用军帽(49)。王国维说汉代的武弁“疑或用周世之弁”(50),而我们觉得,武弁与礼书所记载的礼帽“皮弁”,也没有直接的源流关系。总之,进贤冠与武弁都有非常实用的来源,它们分别成为文官与武官之冠,乃是战国秦汉文武分途的直接结果,是文吏和军吏两个新兴群体由微而显、成长壮大的结果。

汉代冠服中的分等元素,主要就是进贤冠的一梁、二梁、三梁了(51),由此造成了“级别分等”。一梁、二梁、三梁的“三分法”比较粗略。首先是分等粗略,明清补服分为9等,密度就高了3倍。其次用来分等的服饰元素之粗略,只有冠梁而已,而唐宋明清的冠服上,就用众多服饰元素去体现等级差别。秦汉天子服通天冠,诸王服远游冠。高山冠与通天冠、远游冠样子差不了多少,属于一个系列。天子也服高山冠(52),谒者、仆射、太子洗马也服高山冠,跟天子差不了多少。后来魏明帝把高山冠的样子改了,就是因为它跟通天冠相似,造成了君臣无别。又,巧士冠也很像高山冠,只不过高山冠高九寸,而巧士冠或高七寸、或高五寸而已,七寸的黄门从官服,五寸的扫除从官服(53)。就是说皇帝身边有一群从官,他们的冠服乍看上去跟皇帝很相似。官服上的佩玉、印绶也有等级。但总的说来,在充分利用服饰元素以区分等级上,汉廷“前修未密”,远不像后代王朝“后出转精”。

秦汉冠服体现了一种“不同冠服用于不同事务或人群”的精神。如宗庙祭祀,用长冠;辟雍大射,公卿、诸侯、大夫用委貌冠,执事者冠皮弁;祠天地五郊明堂,云翘舞乐人服爵弁;天地、五郊、明堂之礼,育命舞乐人服建华冠;宗庙、大予、八佾、四时五行,乐人服方山冠;郊天,宦官黄门四人服巧士冠,等等。“职事分类”的色彩,显然是很浓重的。文官用进贤冠、服黑,武官用武冠、服赤,也是“职事分类”重要体现之一。这是战国以来官制“文武分途”的直接结果。学者有时会为某官是文是武而费神辨析,其实那时不妨看看冠服,就一目了然了。“职事分类”方面的安排,又如法官专有其服,侍御史、廷尉正监平等官员服法冠;又如宫殿门吏仆射服却非冠,卫士服却敌冠,司马殿门大难卫士(大难即大傩)服樊哙冠;等等。秦汉的侍从及郎官属“宦皇帝者”职类,后来叫“郎从官”。侍从如侍中、中常侍,以武冠加金珰、附蝉、貂尾;五官、左右、虎贲、羽林五中郎将、羽林左右监及虎贲、武骑,皆服鹖冠;郎官服鵔鸃冠。侍中、郎官的鹖冠、鵔鸃冠,本属武冠服类;但武官服赤,郎从官却是服黑的(54)。宿卫郎官服黑,系先秦传统,先秦的宿卫士官被称为“黑衣之数”。那么“宦皇帝者”那个职类的特殊性,在冠服上也体现出来了。

不同职事承担者使用不同冠服,也就是“因职而冠”了。《续汉书·舆服志下》:“安帝立皇太子,太子谒高祖庙、世祖庙,门大夫从,冠两梁进贤;洗马冠高山。罢庙,侍御史任方奏请非乘从时,皆冠一梁,不宜以为常服。事下有司。尚书陈忠奏:‘门大夫职如谏大夫,洗马职如谒者,故皆服其服,先帝之旧也。方言可寝。’奏可。”任方认为,“非乘从时”即非陪同太子的时候,门大夫、洗马应戴一梁冠,这是从“分等”角度立论的;而陈忠所谓“皆服其服”,却是从“分类”着眼的。从职类上说,“门大夫职如谏大夫”,所以让门大夫戴进贤两梁冠;“洗马职如谒者”,所以让洗马戴高山冠;而且不管“乘从”与否,各种场合“皆服其服”。皇帝采纳了陈忠的意见,因为依秦汉观念,冠服更多地与职类相关,应依职类而定。

杂色人等各有其服,后世也是如此,甚至更严更繁了;但杂服在冠服体制中的分量,或说冠服主体部分的重心所在,各代却不相同。在《续汉书·舆服志》中,杂色人等的冠服,首先是作为“冠”之一种而与其余诸冠并列的,然后再叙其服,再叙服其冠服之事和服其冠服之人;而那些事、那些人,有些在后世看来是较为微末的。像服却非冠的宫殿门吏仆射,服樊哙冠的司马殿门大难卫士,即是。宫殿门吏仆射、司马殿门大难卫士从地位来说微不足道,没法跟大臣比;但他们的却非冠、樊哙冠作为冠之一种,堂而皇之地跟进贤冠、獬豸冠、高山冠等比肩并列了。又如巧士冠,仅4个宦官在郊天时服用,但因巧士冠也是王朝的冠之一种,所以就与大臣之冠列在一块了。后代典章就不同了,先叙人的类别,再叙其冠其服的类别;杂色人等的冠服,与品官分叙。帝国前期的“以冠为纲”叙述模式,既体现了古老的“重冠”观念,又较多顺应了冠本身的差异,即“自然差异”,所以在法典与史志中,有一种冠就列上一种冠;而后代典章则是“以人为本”的,冠服体制全面服从官僚等级,杂色人等之服不与品官并列。

若与前朝后代相比,秦汉冠服体制的特点,就是相对突出的“自然分类”和“职事分类”。其所提供的分类信息,多于分等信息;其分类色彩强于周朝及后世,但分等功能弱于周朝及后世。可以从战国秦汉间贵族传统的断裂、秦汉官僚政治重事不重人、其品位结构相对松散、一体化程度不高等方面,理解这些特点。

拿“秦始皇定冠服”和汉廷的冠服安排,去跟同期儒生所构拟的冠服礼制加以比较,能看出某种差异来。以冕服等级为例。《礼记·礼器》云:“天子龙衮,诸侯黼,大夫黻,士玄衣纁裳。天子之冕,朱绿藻十有二旒,诸侯九,上大夫七,下大夫五,士三”。《周礼》“六冕”制度更复杂,所用大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕等名,也算是汇聚了古今冕名,但另按章旒十二或九、七、五、三、一重新分等了。《礼记》、《周礼》都是“度爵而制服”的,依天子、诸侯、卿大夫、士的爵级定等;都采用“级别分等”,即在同一套冕服上进而通过服饰元素章旈实现分等。

秦汉新冠服却不是“度爵而制服”的。秦始皇把列国王冠赐给近臣,系依职类而赐,不依爵级而赐;汉廷文官服进贤、武官用武弁,其余职类各有其服。就现有史料看,秦汉的新冠服体制,与二十等爵没有直接的对应关系。刘邦虽规定了“爵非公乘以上毋得冠刘氏冠”(55),但那是一个否定性指令,亦即,公乘以上可以戴刘氏冠,但不是必须戴刘氏冠;你觉得别的冠好看,但戴无妨。

秦始皇定冠服,依“职事分类”;儒生传礼制,重“级别分等”。在同一时间,帝王与儒者以不同思路规划冠服,泾渭分途。儒生是“周礼”的传承者,他们规划冠服时,把周朝贵族时代的等级礼制传承下来了。秦始皇却是贵族政治的终结者。纳六国冠服于一廷,显示“六王毕,四海一”,中央集权时代到来;依职类而不是依爵级赐王冠,暗示贵族等级制已成明日黄花。

周朝贵族与其传统服饰如冕服、玄冠、皮弁等,退出了政治舞台的中心;一大批新式冠服在战国秦汉涌现;在这背后,就是一大批新兴人员和新兴职事的拔地而起。那些职事,对统治者来说至关重要不容马虎;而对那些人员的个人荣耀与服饰尊卑,统治者一时操心不多。好比黑心矿主雇了一群劳工,随他们穿什么好了,卖力干活就成;若手头贩来了一堆旧衣服,也是随意发、随便穿。秦汉皇帝似乎没有太强的迫切感,觉得必须去精细区分官场尊卑、确保官贵的荣耀体面,对不同职位做纵向大排队,并以繁密等级服饰体现之。只要各项职事都有人在干,皇帝就心满意足了;至于那些人的服饰各异,缺乏一元化的可比性,皇帝的脑袋里还没多想那个事情,用梁数大致把官员分为三大段落,就可以了。秦汉政治精神就是“以吏治天下”,其官阶用“职位分等”,给官僚的品位特权远不如前朝后世;汉代冠服体制之所以分类功能较强,分等功能较弱,就生发在这个历史背景之中。

帝国初期的新式吏员刚刚登上政治舞台,还没来得及发展为一个官僚阶级。但随政治演进,官僚在神州大地上逐渐扎下根,官僚等级与官场尊卑越来越严明,越来越精细,冠服体制也越来越严明,越来越精细了。明代的朝服高度“一元化”了,不论文官、武官还是法官,一律梁冠,赤罗衣、赤罗裳,然后再用九等梁冠区分高低;汉朝则是文官、武官、法官、“宦皇帝者”和各色杂职各穿各的。不同职类穿不同冠服,你穿你的、我穿我的,就不利于等级比较;让不同职类穿同一种冠服,就便于进一步用服饰细部来区分尊卑、比较高下,从而强化“级别分等”了。

四 汉唐间冠服体制的变化趋势:场合分等和级别分等

有一个现象很有意思,若拿秦汉王朝的实用冠服跟礼书所见冠服相比,则礼书中冠服的等级细密整齐,经常超过实用冠服。像《周礼》“六冕”的冕旒等级就是如此,它比周秦汉的实际冕制复杂多了。可见早期政治文化之中,就已蕴含着繁密冠服等级的发展动力了。战国秦汉间的冠服体制“断裂”,只是一时之事。魏晋以下,王朝冠服的变化趋势,是渐趋一元化,强化等级性,冠服体制的重心向“级别分等”和“场合分等”偏转,服饰上的等级元素由疏而繁。

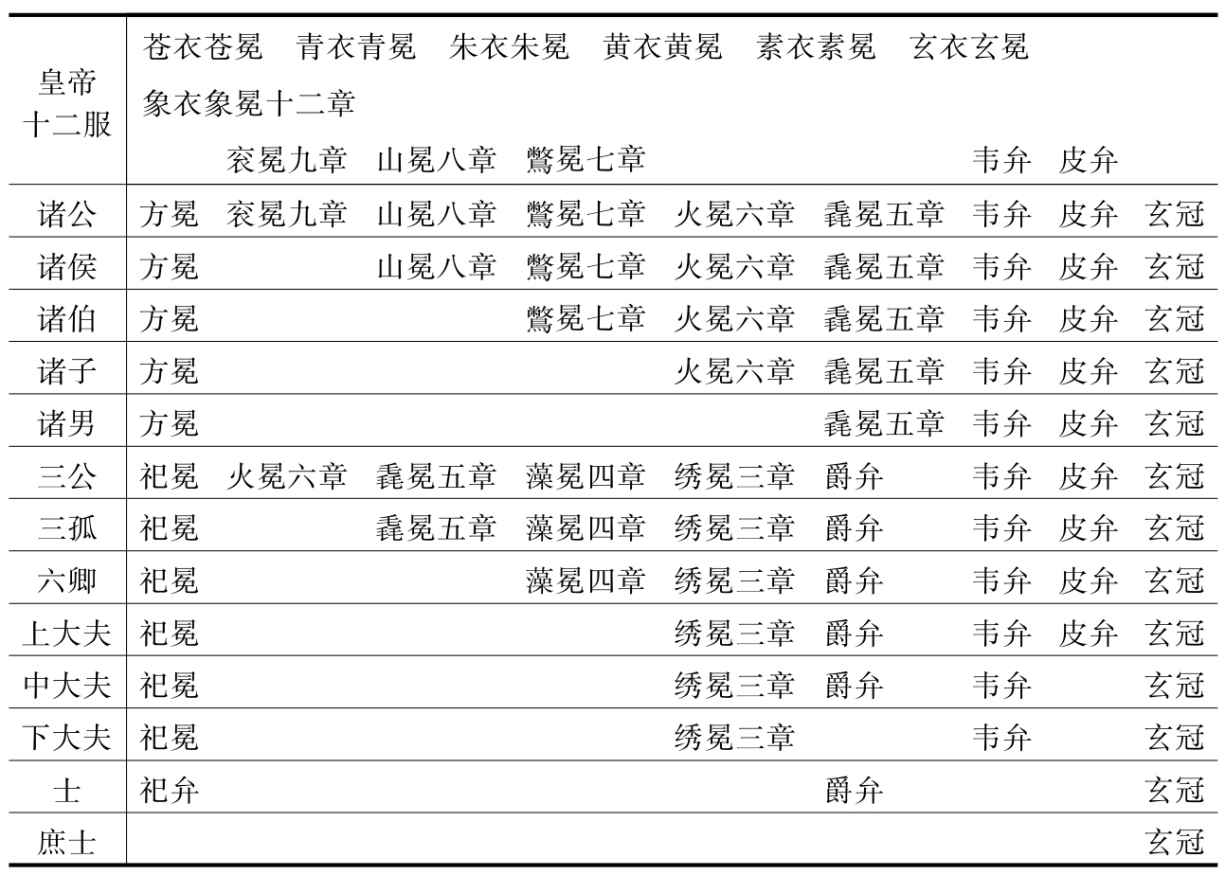

魏明帝看到高山冠跟通天冠、远游冠样子太像了,就把高山冠“毀变”为进贤冠的样子,以令君臣有别(56)。他还不准公卿在冕服上使用黼黻,以免“拟于至尊”(57)。魏晋南北朝各朝虽然沿用了很多汉式的冠类,但变化也在不断发生着。北齐的五品以上命妇,“以钿数花钗多少为品秩”,一品九钿、二品七钿、三品五钿、四品三钿、五品一钿(58)。可见就连官僚家属的服饰,也严格以官品为准,远比汉代细密了(59)。北周利用《周礼》“六冕”实行冠服大复古,创造了一套极复杂的等级冕服。兹依《隋书》卷十一《礼仪志六》,将北周冕服制表如下:

这个体制的森严繁密,为秦汉冠服望尘莫及。它虽系一时之制,也未必真的实行了,但毕竟反映了一个宏观趋势,即冠服等级性、一元性的强化趋势。北周的公、孤、卿、大夫、士爵称实际就是官品的翻版,它们与五等爵称组成了十多个冕服等级,远过汉朝,汉朝的进贤冠只分三大段落而已。

梁陈、北齐、北周三系制度,在隋唐合而为一,呈“百川归海”局面。学者随即看到:“隋朝开始,官职越立越多,仪礼越分越繁,以服饰区别上下的功能也就愈益显著”(60);隋朝舆服是一系列“等级鲜明的舆服”;唐朝“文武百官之服专在明等级”(61)。黄正建先生特别指出,由于南北朝以来“常服”日益重要了,隋唐统治者就把“常服等级化”作为“一个十分紧迫的课题”(62)。

隋朝开皇时期的冠服承袭了南北朝冠服,也沿用了很多汉朝冠服。隋炀帝的大业服制发生了变化:“诸建华、鵔鸃、鹖冠、委貌、长冠、樊哙、却敌、巧士、术氏、却非等,前代所有,皆不采用。”(63)吴玉贵先生评论说:“官员依品级各有等差,废除了前代行用的建华、鵔鸃、鹖冠、委貌、长冠、樊哙、却敌、巧士、术氏、却非等许多繁琐的服饰。”(64)服类趋简了。来自汉朝的獬豸冠和高山冠还在,但獬豸冠只是为了标识法职的特殊性,才保留下来的;高山冠的外观已“梁依其品”,向梁冠靠近,变成进贤冠的附庸了。官员依官品而定冠服,与废除若干繁琐冠式,二者系同一进程的两个方面。它们在冠服主体部分造成的变化,就是服类减少,“不同职官穿不同冠服”的做法淡化,“职事分类”分量下降,“级别分等”相应浓厚起来了,以官品为准而在同一套冠服上制造差异,转成冠服规划的主导思想。冠服体制的重心,逐渐由分类向分等偏转。

《新唐书·车服志》称唐朝“群臣之服二十有一”(65),服类似乎又趋繁了。不过细考其事,也不尽然。郊庙武舞之平冕、文舞郎之服委貌冠,监察司法官员之法冠,内侍省内谒者、亲王司阁、谒者的高山冠,亭长、门仆的却非冠仍被列入冠类(66),是受了汉人冠服表述方式的影响,但也只是汉制残留下来的一个小小尾巴而已。杂色人等的冠服,实际已与品官冠服区分开来。分析“趋简”或“趋繁”之时,应把主体冠服和杂服分开来看,两部分的变迁趋势并不一样。官僚主体部分的冠服变化趋势,仍是类别趋简而级别趋繁。进贤冠、高山冠、法冠等都属于“朝服”。朝服部分,谒者另用高山冠、法官另用法冠,类别稍繁;但在“常服”部分,法官、谒者就没有特殊服饰,服类简化了。汉代的法官在各种场合都用法冠,而唐代法官大事用法冠,小事另用常服,同于其他文官(67)。

“级别分等”在唐朝高歌猛进,服饰上的等级元素不断繁衍,分等趋于细密高峻,服饰等级的调整范围不断扩张。南北朝的皇帝通天冠上面有五梁,官僚的进贤冠则为三梁、两梁、一梁。唐朝官僚的梁数依旧,皇帝的通天冠却变成了二十四梁了,据说那“二十四”是“天之大数”(68)。始于北周的“品色”之制,在唐大行其道。秦汉文官服黑、武官服赤,颜色用以区分职类。唐朝则用颜色区分等级,官僚的弁服、袍服、袴褶等,三品以上紫,五品以上绯,七品以上绿,九品以上青,格外醒目。服饰的各个细部都按官品做出了规定,不能乱用。如隋唐的皮弁以玉琪为饰,一品九琪、二品八琪、三品七琪、四品六琪、五品五琪;如唐朝官僚的腰带,一品二品銙以金,六品以上銙以犀,九品以上銙以银,庶人銙以铁;等等。隋唐以后冠服上的等级元素之多,是大大超过秦汉的。比如说,汉廷只规定了官贵妻子的服饰;而这时对官贵的父母、妻子、儿女的衣帽饰物,朝廷全都要管,不厌其烦地一一条列,甚至规定到了袖子的长度和衣裳的曳地尺寸之上(69)。而秦汉的同类规定,就远没有那么多、那么细了。进而服饰等级的调整范围,也大大超过了秦汉。南北朝隋唐间,也不断有新兴的冠帽被纳入冠服体制,如幞头(折上巾)等,由此带来了新的“自然差异”;但繁密的服饰等级规定,总体说是令唐帝国的礼服远离了“原生态”,大不同于汉朝那种“自然分类”了。

除了冠服的“级别分等”的强化和服类的一元化,其时还存在着另一个演进,就是“场合分等”的强化。所谓“场合分等”,就是依活动的正规程度与典礼的庄重程度,而定冠服等级。官僚品位结构趋于一元化了,冠服体制趋于一元化了,则不同官职的异质性相应减小,冠服间的差异相应减小,那么,官僚们在何种场合用何冠服的问题,即“场合分等”问题,就相对凸显了。

“场合分等”是以“场合差异”为基础的。不同场合用不同服饰,像婚礼穿婚服、丧礼穿丧服,原是生活的常情,不必定导致“分等”。然而帝国等级制的发展,也体现在政治活动的规格分等上。在与天地神灵相关、与皇帝相关、与大政相关的场合,其礼节就更隆重,其冠服规格就规定得更高。你去祭天地,你去见皇帝,你就不能是衙门里的日常打扮,你就得用最特殊最麻烦的办法穿,不得率易不准偷懒。所以,“场合分等”是帝国等级制的又一侧面。

汉代服制的“场合分等”,大概祭服比较突出一些。此外还有一种“五时朝服”,与五郊祭祀相关(70),也属祭服。其余各种场合,官僚一般穿着固定的冠服(71),一成不变。《续汉书·舆服志》:“凡冠衣诸服,旒冕、长冠、委貌、皮弁、爵弁、建华、方山、巧士,衣裳文绣,赤舄,服絇履,大佩,皆为祭服,其余悉为常用朝服。”根据“其余悉为常用朝服”一句,就可以认为东汉冠服只分“祭服”、“常服”两大类。在北朝,冠服规格变繁密了,“朝服”、“公服”、“常服”等概念明晰起来。

史家追叙隋朝冠服,引人注目地采用“四等之制”概念,“四等”就是常服、公服、朝服、祭服。(对“四等之制”的考辨,详见本章第六节。)唐朝冠服的“场合分等”,大致说包括5个服等:祭服、朝服(具服)、公服(从省服)、“公事之服”,及燕服(常服)。祭祀大典,使用冕服;重要典礼如陪祭、朝飨、拜表等场合,文官用梁冠、绛纱单衣等组成的朝服;较低规格的典礼用公服,公服比朝服简化一些,武官则用武弁(此外朝参还用过袴褶之服);“公事之服”则是日常办公之服,对文官是弁服,对武官是平巾帻;燕居休闲,用燕服。“场合”之分等,为冠服体制增添了一个新的维度。

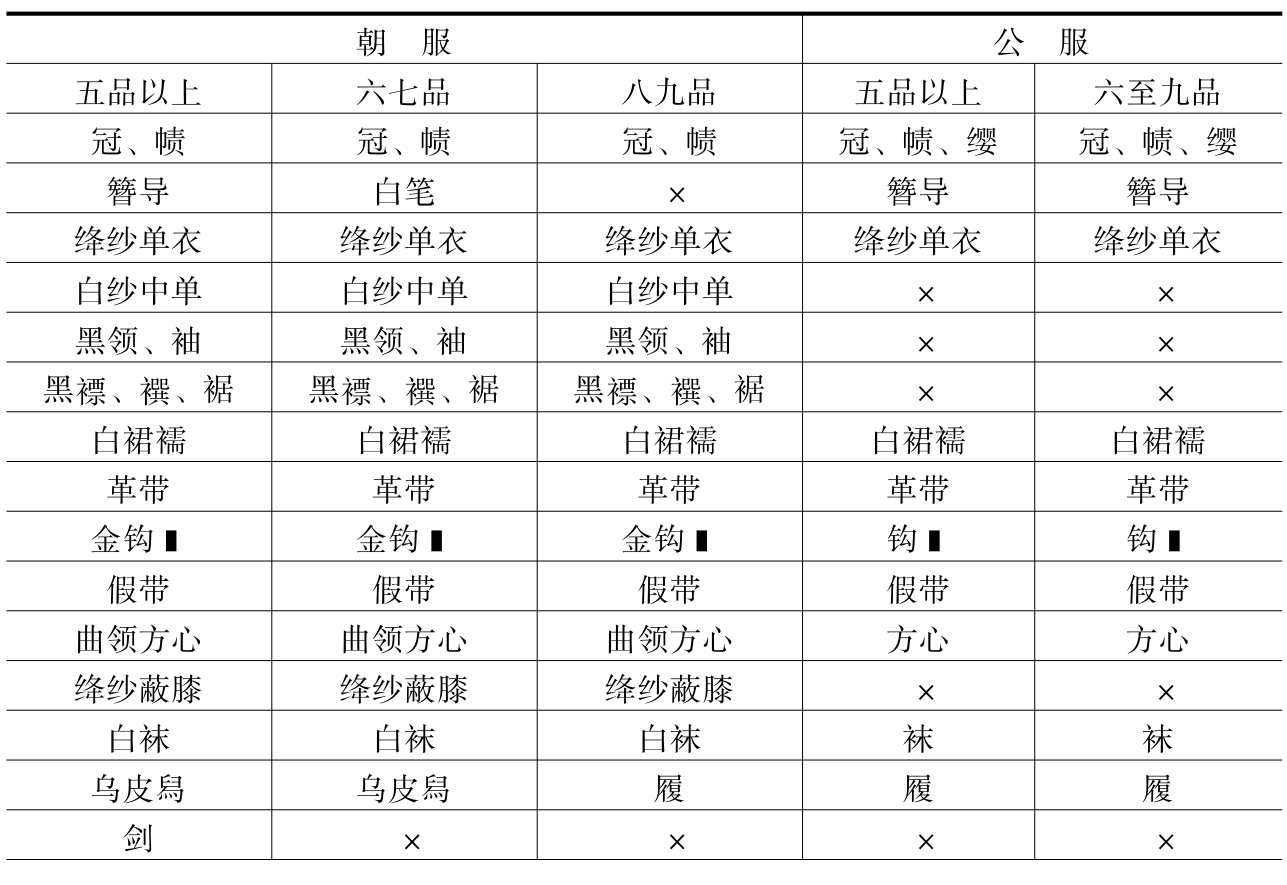

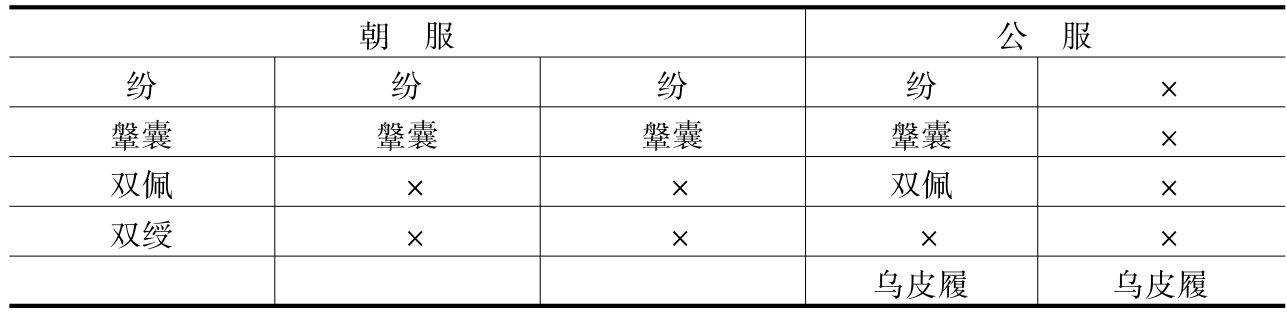

朝服与公服之别,是服等形成的关键。朝服是为“具服”,以服饰具备而名之;公服是为“从省服”,比朝服省略了若干服饰。“从省”的概念始于北齐,经隋文帝、隋炀帝而到唐大致定形。唐朝的具服由“冠、帻,簪导,绛纱单衣,白纱中单,黑领、袖,黑褾、襈、裾,白裙、襦,革带,金钩▌,假带,曲领方心,绛纱蔽膝,白袜,乌皮舄,剑,纷,鞶囊,双佩,双绶”构成;从省服由“冠、帻,缨,簪导,绛纱单衣,白裙、襦,革带,钩▌,假带,方心,袜,履,纷,鞶囊,双佩,乌皮履”构成;又因官品不同而有省减(72)。略见下表:

续表

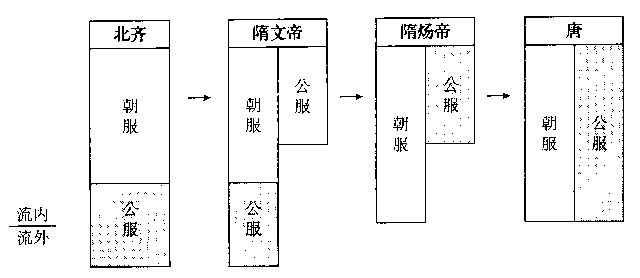

与汉相比,等级性服饰元素明显趋繁,各级官僚的衣帽上该有什么、不该有什么,王朝的考虑精细入微,进而由若干服饰的“从省”,形成了“服等”。

下面来看具服和从省服的形成过程。本来在北齐,七品以上用具服,八品至流外四品以上用从省服,就是说其时具服与从省服的区别,只基于“级别分等”的考虑,二者在结构上是纵向衔接的。隋文帝规定,从五品以上,除在陪祭、朝飨、拜表等“大事”场合用朝服外,“自余公事,皆从公服”。这样,“场合分等”明确化了,公服成了从五品以上官的另一套冠服,用于“自余公事”的场合。“服等”初现端倪。隋炀帝时,朝服的使用范围由七品以上扩展到了九品,成了所有品官的具服;从省服依然限于五品以上;同时随朝服向整个品官队伍扩展,流外官被排除在朝服使用者之外了(73)。这样“流内”和“流外”正式分成两大块,前一部分即品官明确表现为冠服体制的主体。到了唐代,从省服的范围也扩大到了九品官。“具服”与“从省服”两个服等,就是这样形成的。图示如下:

此图表明,具服、公服的形成过程贯穿着三个变化:第一是“级别分等”的强化,第二是“场合分等”的形成,第三是品官成为冠服体制的主体部分而流外官被排斥在外。在朝服与公服分化为二之时,王朝趁热打铁、充实服等,以弁服为“公事之服”,以休闲之服为燕服。燕服并不是随便穿的,它同样有等级区别,要遵从服色。

服等制度以“场合差异”为本,其所强调的是规格不同,而不是职类之异。当官僚的服装依职类而异时,他会有一种观感和体验;而当官僚服装依场合而异时,他又是一种观感和体验。前者强化了不同职类的异类之感,即“你我各自从事不同工作”之感、“各干一行”之感;后一做法,却把感受与注意转到了活动规格上,大家全都是王朝官僚,眼下是“同一批人共同参与同一活动”。“服等”之制,使冠服体制的重心向事务等级和活动规格偏转,那么也就疏远了职类的区分。

两《唐志》叙述群臣冠服,多少还拘泥于前史《舆服志》的“以冠统服”模式,这有时会模糊了观察者的视线;但《唐六典》就不同了。《唐六典》卷四《礼部尚书》叙述冠服之文,分为两大段落,第一段依次叙祭服、朝服、公服、弁服与平巾帻、袴褶,这部分显以服等为纲;第二段转叙诸冠,如远游冠、进览冠、武弁、平巾帻、法冠、高山冠、却非冠、进德冠等,那只相当于对服等的进一步说明。就是说,在“以冠统服”的模式之外,以“服等”为纲而叙群臣冠服的模式,开始萌生、滋长,并占据主导了。

宋朝的冠服体制,上承隋唐的变化趋势,继续趋于“一元化”,继续强化“级别分等”和“场合分等”。宋朝的祭服仍使用冕服,朝服仍使用梁冠、朱衣朱裳。朝服的梁冠在宋初只分五梁、三梁、两梁3等,宋神宗元丰二年(1079)又分为貂蝉笼巾七梁、七梁、六梁、五梁、四梁、三梁、二梁,共达7等,比汉代的三等之分细致得多了。

汉朝文武冠服不同,一用进贤冠、一用武弁大冠。唐朝的朝服仍有文武之分,文官戴进贤冠(即梁冠)、黑介帻,武官戴武弁、平巾帻。唐朝的进贤冠与武弁,虽在概念上继承汉朝,实际形制已非汉旧,二者的外观差异小多了。宋朝文武官索性都用梁冠,只不过武官只用四梁、三梁、二梁冠而已。

宋朝的“常服”概念与唐不同,所谓“常服”相当于唐之“公事之服”,采用幞头,曲领大袖,但也没有文武之分(74)。赘言之,宋朝的朝服、常服,都没有了文武之别。(军人出征打仗穿甲胄,是另一回事。)“职事分类”进一步淡化了,等级区分却清晰而严明,公服依品级而有紫、朱、绿、青之别,各种饰物的等级区别依然细致入微。高山冠、却非冠、委貌冠基本退出了冠服体制(75)。御史台、大理寺、审刑院、刑部的官员仍然戴法冠,然而那法冠也今非昔比了:“獬豸冠即进贤冠,其梁上刻木为獬豸角,碧粉涂之,梁数从本品。”(76)本来在唐朝,高山冠已“梁依其品”了,成了梁冠的变体;进而在宋朝,獬豸冠也被“梁冠化”了,被纳入了进贤冠的范畴,只是在梁冠上加装一个“獬豸角”而已。那么法官、军官与文官在服饰一体化的道路上,又迈进了很大一步。

明太祖定制,冕服为皇帝、皇族禁脔,官僚不得染指。一品至九品官的祭服改用梁冠,青罗衣、赤罗裳。朝服也用梁冠,赤罗衣、赤罗裳。梁冠等级,是公冠八梁,侯伯七梁,均加笼巾貂蝉;一品七梁、二品六梁、三品五梁、四品四梁、五品三梁、六七品二梁、八九品一梁;合计9等。常朝之公服,则使用乌纱帽与盘领右衽袍,一品至四品官用绯色,五品至七品官用青色,八九品官用绿色。明朝无论祭服、朝服还是公服,都不分文武。所以,《明史·舆服志》采用的是“文武官朝服”、“文武官公服”、“文武官分献陪祀,则服祭服”的措辞,“文武官”一并言之了。文官与武官的冠服已无区别,只是在由乌纱帽、团领衫构成的常服上,用补服分别文武,文官用禽鸟,武官用猛兽。清承其制。此外,都御史、副都御史、给事中、监察御史、按察使的补服上绣獬豸,算是法官用特殊服饰之传统的一个残余罢了。

与此同时,冠服饰物的各种等级规定,依然细致而严明;服饰等级手段的调整范围,旁及官僚的父祖、伯叔、子弟、侄孙、母妻女以至女婿、子妇,下及庶民、工商、僧道。天底下的人穿什么、戴什么,政府都觉得有义务管、有权力管,甚至管到了异族藩邦,对“外国君臣冠服”亦以专门的条文规定之。当然,民众是否严格遵守那些规定,又另当别论了,历代“车服逾制”的现象史不绝于书。传统中国就是如此,法律繁密却不严格遵守,大量的人处于“违法”状态,朝廷只能睁一只眼、闭一只眼。服饰禁令也是如此。然而即使明知禁不过来,在制度上朝廷仍不肯放弃干预权力,对“车服逾制”照样下令禁,这事情本身就足够重要了。

五 从“由服及人”到“由人及服”

本章的基本方法之一,就是探讨《舆服志》与王朝典章的冠服叙述模式。前已指出,冠服叙述模式上,存在着一个“由服及人”到“由人及服”的变化。本节继续讨论这个问题。

明政府对各色人等的服饰施加全面管理,包括各种杂职人员。杂职人员使用特殊冠服,历史前期已然,明朝就更细密了。仍引《明史》为例:

《明史》卷六六《舆服志二》:皇帝冠服,皇后冠服,皇妃、皇嫔及内命妇冠服,九嫔冠服,内命妇冠服,宫人冠服,皇太子冠服,皇太子妃冠服,亲王冠服,亲王妃冠服,公主冠服,亲王世子冠服,世子妃冠服,郡王冠服,郡王妃冠服,郡王长子冠服,郡主冠服,郡王长子夫人冠服,镇国将军冠服,镇国将军夫人冠服,辅国将军冠服,辅国将军夫人冠服,奉国将军冠服,奉国将军淑人冠服,镇国中尉冠服,镇国中尉恭人冠服,辅国中尉冠服,辅国中尉宜人冠服,奉国中尉冠服,奉国中尉安人冠服,县主冠服,郡君冠服,县君冠服,乡君冠服。

《明史》卷六十七《舆服志三》:众臣冠服,仪宾冠服,状元及诸进士冠服,儒士、生员、监生巾服,庶人冠服,士庶妻冠服,协律郎、乐舞生冠服,朝会大乐九奏歌工巾衫,宫中女乐冠服,教坊司冠服,王府乐工冠服,军士服,卫军士、力士服,皁隶公人冠服,外国君臣冠服,僧道服(77)。

比较《续汉书·舆服志》那种叙述模式,我们觉得有两点值得阐述。

第一点,暂不考虑《明史·舆服志二》中的皇帝和皇族,先看《舆服志三》中所叙各种人员,那种对形形色色人员冠服的一一规定,是否与前文所阐释的“冠服一元化”趋向相悖呢?

这问题仍要从“主体冠服”考虑。“冠服体制”是就官僚主体和冠服体制的重心而言的。官僚主体就是品官,冠服重心就是《舆服志三》中的“众臣冠服”。官僚等级制的一般规律是:级别越高,越倾向品位分等;级别越低,越倾向职位分等。在中国古代,对品官和流外胥吏的管理原则截然不同,前者重分等,后者重分类;进而其冠服规划的原则也不相同,前者重级别分等,后者重职事分类。唐朝及宋前期,流外官也有九品,宋以后流外连“品”也没有了,泛称“流外”而已。百杂职事各有其服,实行“职事分类”的服饰制度,反过来证明了汉代冠服的“职事分类”色彩,是与“以吏治天下”的政治精神相通的。而那种“吏治”精神及服饰安排,在历史后期还残留着,但只残留在“流外”部分,并体现于冠服之上。

冠服体制变迁的背后,是帝国品位结构的变迁。“主体冠服”与杂色人等的冠服区分,因流内流外制度的出现而强化了。汉代官阶没有流内流外,高官与小吏冠服相通。据《续汉志》,进贤冠“公侯三梁,中二千石以下至博士两梁,自博士以下至小史、私学弟子,皆一梁。”可以看到,汉朝的官吏从上到下都用进贤梁冠,从公侯直到小史、私学弟子。“小史”极其卑微,有时由十几岁的孩子担任(78),然而也能戴进贤冠;私学弟子根本不是官儿,然而也能戴进贤冠。可见进贤冠的使用上,官与吏并无隔绝。南北朝到隋唐发生了“官、吏分途”,出现了流内流外,这随即就反映在冠服体制上了。叶炜君对此有细致考察。首先从“冠”说,唐朝品官之冠“不通于下”,流内文官所用进贤冠、武官所用武冠,流外胥吏不能戴了。其次从“服”说,流内品官的朝服、公服,流外胥吏不能穿了,另穿“绛公服”、“绛褠衣”(79)。主体冠服与“流外”一刀两断,品官、胥吏各服其服、两不相混,给流内外制度投下了身份性的阴影。汉代进贤冠“上下群臣贵贱皆服之”的情况,成为陈迹。

第二点,《明史·舆服志》对杂职人员的冠服叙述,也与《续汉志》不同了。《续汉志》的叙述模式是“以冠统服、由服及人”,《明史·舆服志》则“以人为纲、由人及服”。二者之异,示意如下:

某冠,某服,某人……某人,某服,某服……

某冠,某服,某人……某人,某服,某服……

某冠,某服,某人……某人,某服,某服……

某冠,某服,某人……某人,某服,某服……

汉:以冠统服、由服及人 明:以人为纲、由人及服

采用“由人及服”模式,必然造成同类冠服的重复叙述。比如皇帝、皇太子、亲王各有冕服、皮弁、常服等等,这时立法者不避重复,一一叙于其人之下,即如:皇帝,冕服、皮弁、常服;皇太子,冕服、皮弁、常服;亲王,冕服、皮弁、常服之类。

两种叙述模式的转换,是在隋唐后逐渐发生的。两《唐书》叙冠服,仍拘泥于《续汉志》为代表的那种格式,一下子看不出变化来。但请看《开元礼》引唐令:

令云:诸流外官行署,三品以上介帻,绛公服……

其非行署者,太常寺谒者、祝史、赞引,鸿胪寺司仪,诸典书、学,内侍省典引,太子右春坊掌仪、内坊导客舍人、诸赞,王公以下舍人,公主谒者等,各准行署,依品服。

自外及任杂职掌无官品者,皆平巾帻,绯衫……

黑介帻,簪导……国子、太学、四门学生、俊士参见则服之。

律书算学士、州县学生,则黑介帻,白裙襦……

诸州县仓督、市令,县录事、佐史、里正,岳渎祝史、斋郎,并介帻,绛褠衣。

平巾帻,绯褶,大口袴,紫褠,尚食局典膳局主食、太官署监膳史,食官署掌膳服之。

平巾绿帻,青布袴褶,尚食局主膳、典膳局典食、太官署食官署供膳、良酝署奉觯服之。

五辫,青袴褶,青耳屩,羊车小吏服之。

总角髻,青袴褶,漏刻生、漏童服之(80)。

这段唐令叙述流外杂职之冠服,明显采用“由人及服”模式。有些文句仍用“某服,某人”句式,但那与“某人,某服”表述无实质不同,整体上仍然是“以人为纲”的。

从“由服及人”到“由人及服”,变化意义是什么呢?阅读《明史·舆服志》的“由人及服”叙述,像是阅读机关花名册,其等级结构宛然在目;而阅读蔡邕《独断》、《续汉书·舆服志》的“以冠为纲”叙述,则像阅读服装博览会的说明书,眼帘中净是形形色色的冠与服,至于穿戴那些冠服的人在朝廷中的地位,一下子就看不出来了。我们认为,“由服及人”仅仅依据于冠服的“自然差异”,是一种比较“原生态”的做法,这时候作者和读者的注意力聚焦于“冠”本身的差异;“由人及服”则把视线引向了“人”,“人”就是王朝统治者、各色官贵和各色臣隶,他们的地位、权势和职能,组成了一个等级金字塔。简言之,“人”的背后是帝国品位结构。在“由人及服”模式下,“人”的等级安排鲜明起来了。叙述模式是冠服体制的一个侧面。所以我们说,冠服等级性强化,也体现在“由服及人”到“由人及服”的叙述模式转换上。

叙述至此,可以做一总结了。本章围绕“冠服体制”概念,运用“自然分类”、“职事分类”、“场合分等”、“级别分等”各项指标,以及“以服为纲”抑或“以人为纲”的视角,考察王朝冠服在周朝、汉朝与魏晋以下的变迁轨迹,考察其分等分类功能与官僚等级制的配合。考察结果大致如下:

第一,周朝冠服体制的特点,可以概括为“自然分类”和“级别分等”的结合;汉代冠服体制的特点,则是“自然分类”和“职事分类”相对突出,其时冠服的分类功能强于前朝后世,其分等功能弱于前朝后世;魏晋以降,冠服体制的重心,就向“级别分等”和“场合分等”明显偏转了。

第二,魏晋以降,服饰元素的等级日趋繁密,等级服饰的调整范围不断扩张。就是说越到历史后期,冠服的分等功能越强大。

第三,《续汉志》简单罗列各种冠,再把“服”附之于后,再叙其穿着之人、所务之事。这是一种“以冠统服,由服及人”的叙述模式。在汉以后,冠服叙述模式逐渐向“由人及服”变迁,即先罗列人员的等级类别,再叙其服。这意味着帝国冠服体制,已全面服务于帝国等级体制了。

以往对传统冠服“等级性不断强化”的叙述,是比较笼统的;而本书利用若干概念工具,给出了一个更精细的叙述,并揭示出其间的更多曲折。秦汉冠服体制的“自然分类”和“职事分类”相对突出,服饰元素的等级性相对较弱,叙述冠服时采用“由服而人”的模式,乃是帝国体制尚处草创,其时品位结构还相对松散,其一元性、精巧性和内部整合程度,还不如后世的反映。此后二千年中,中国官僚等级日益森严,纵向的品级之别日趋细密严明,体制内部高度整合,成为一座一元化的金字塔。尽量让官僚的主体部分在同一阶梯上排成纵队,统一分出高下尊卑来,已成为时代的需要。冠服体制的各种变迁,就顺应了那个需要。

最后要补充说明的是,冠服变迁是多重因素的“叠加”,官僚品位结构的变迁并非冠服变迁的唯一动因,还有更多因素影响着服饰面貌,例如服饰习俗的自身变迁,特定的政治社会背景,等等。例如蟒龙纹样的使用在明朝限制颇严,在清朝就宽松得多了,那并不意味着清朝冠服的等级性松弛模糊了,而是另有原因,与满洲早期文化风俗有关。满族在较早时候自由使用蟒龙的风俗,叠加在清朝的冠服体制上了(81)。本章所用概念和所揭线索,也不能说涵盖了冠服体制的所有问题。一般说来,衣着习惯可能从社会高层滑向底层,但也可能由底层流向上层(82),传统中国当然也存在着这两种流动。至少我们看到,各代都有一些新起衣帽、饰物和纹样,原系平民所用,但后来被纳入了冠服体制。同时,也有宫廷妆饰普及到民间的事情。其变迁规律需另行讨论。除了协助处理官职和官僚的分等分类之外,冠服制度在标识和构建君臣关系和臣民关系上,也发挥着重大作用。各种服饰元素的文化象征意义,还有很多值得深入推敲之处。就方法论而言,在冠服外还有更多礼制,都可以采用类似“结构主义”或“形式主义”方法,从等级、品位角度加以研究。当然这要俟以来日,以及大方之家了。

六 附论《旧唐志》所见隋朝冠服“四等之制”

前文的阐述涉及了“服等”制度。这个制度前人落墨不多,仍有若干细节需要澄清。

所谓“服等”,就是按典礼与场合之庄重正式的程度,把所使用的冠服分为若干等。为什么把这个制度称为“服等”呢?是依据《旧唐书》卷四五《舆服志》。此《志》在追述隋朝冠服时,使用了“四等之制”之辞。我们就采用了那个“等”的提法。

但在采用了《旧唐志》“等”的提法之时,也要指出《旧唐志》对隋朝各服等的具体阐述,存在问题。兹将相关文字节略如下:

衣裳有常服、公服、朝服、祭服四等之制。

平巾帻,牛角箄簪,紫衫,白袍,靴,起梁带。五品已上,金玉钿饰,用犀为簪。是为常服,武官尽服之。六品已下,衫以绯。

弁冠,朱衣素裳,革带(83),乌皮履,是为公服。其弁通用乌漆纱为之,象牙为簪导。五品已上,亦以鹿胎为弁,犀为簪导者。加玉琪之饰,一品九琪,二品八琪,三品七琪,四品六琪。三品兼有纷、鞶囊,佩于革带之后,上加玉佩一。鞶囊,二品以上金缕,三品以上银缕,五品以上彩缕,文官寻常入内及在本司常服之。

三师三公、太子三师三少、尚书秘书二省、九寺、四监、太子三寺、诸郡县关市、亲王文学、藩王嗣王、公侯,进贤冠。三品以上三梁,五品以上两梁,犀簪导。九品以上一梁,牛角簪导。门下、内书、殿内三省,诸卫府,长秋监,太子左右庶子、内坊、诸率,宫门内坊,亲王府都尉,府鎭防戍九品以上,散官一品已下,武弁,帻。侍中、中书令,加貂蝉,佩紫绶。散官者,白笔。御史、司隶二台,法冠。一名獬豸冠。谒者、台大夫以下,高山冠。并绛纱单衣,白纱内单,皁领、褾、襈、裾,白练裙襦,绛蔽膝,革带,金饰钩▌,方心曲领,绅带,玉镖金饰剑,亦通用金镖,山玄玉佩,绶,袜,乌皮舄。是为朝服。……

玄衣纁裳冕而旒者,是为祭服。

《旧唐志》“四等之制”的概括很简洁明快,直接袭用“四等”叙述隋朝服饰,对学者是很便利的。然而一般性地把常服、公服、朝服、祭服视为“四等”,是一回事;《旧唐志》对隋朝常服、公服、朝服、祭服的具体阐述,又是一回事,未必稳妥无误。有些学者迳袭其说,却弄出了混乱。比如王宇清先生论隋朝冠服,先按照《旧唐志》把弁冠称为“公服”、把平巾帻称为“武官常服”;随后叙唐朝服类,仍把皮弁称为“文官九品以上通用之公服”;可在后文王先生又这么说:具服亦名朝服,从省服亦名公服(84)。那么“公服”到底指皮弁,还是指从省服呢?显然自相矛盾了。而且这个矛盾,显由《旧唐志》“四等之制”的提法引起,源于《旧唐志》中的“弁冠……是为公服”那一句话。孙机先生对《旧唐志》“四等之制”的说法有所批评,可孙先生的意见本身,也不无可议之处。

不光是隋朝服等,即便唐朝的服等概念,人们的使用也存在混乱。沈从文先生称,唐朝官贵“平居生活,公服、便服都比较简单,一律穿圆领服。”(85)然而就服等概念而言,“公服”并不是圆领服,而是绛纱单衣、白裙襦。曾慧洁先生说:唐朝“朝臣官吏的常服和朝服基本相同,只是一品至五品在佩带上用纷鞶,不用绶和剑。”(86)他所说的“常服”其实是公服。许南亭、曾晓明先生说:“武德令把衣服分为祭服、朝服(也叫具服)、公服(也叫从省服)、常服(也叫燕服)。”(87)然而唐朝冠服不止祭服、朝服、公服、常服四等。我们认为,弁服也曾构成一个服等。

在隋朝之前,虽已有了祭服、朝服、公服、常服概念,不过还没被明确概括为“四等”,那些概念的含义也比较散漫。例如在南朝,祭服外的官服也被叫做“常服”。相对于祭服,皇帝的通天冠是日常所用的,所以也称“常服”。如《隋书》卷十一《礼仪志六》叙陈制:“通天冠……乘舆所常服。”“常服”的这种用法,是从东汉来的。《续汉书·舆服志上》:“凡冠衣诸服,旒冕、长冠、委貌、皮弁、爵弁、建华、方山、巧士,衣裳文绣,赤舄,服絇履,大佩,皆为祭服,其余悉为常用朝服。唯长冠,诸王国谒者以为常朝服云。”“长冠”本是祭服,但王国谒者日常也用,所以此服对王国谒者来说,是其“常朝服”。《续汉志》又说:“巧士冠……不常服,唯郊天,黄门从官四人冠之。”这“不常服”,意思是不用做朝服,只用作祭服。这个意义上的“常服”是很散漫的,泛指祭服以外的其他冠服。

北周的冠服概念又有些特殊了,“诸命秩之服,曰公服;其余常服,曰私衣”(88)。王朝冠服只分公服、常服两大类。由于北周搞冠服复古,恢复了《周礼》“六冕”制度,所以其“公服”特指冕服系列,是为“诸命秩之服”;至于北周“常服”,则主要来自胡服的幞头,圆领或交领缺骻袍,及靴(89),大概也包括其他非公服的服装(90)。

北齐的服等概念,是在汉晋基础上继续发展的,所以与北周明显不同。北齐有朝服,又称具服,是七品以上之服,包括进贤冠、介帻、绛纱单衣及各种饰物;又有公服,亦名从省服,是八品以下至流外四品之服。公服的构成也是进贤冠、介帻、绛单衣,但其饰物比朝服减省了若干(91),所以低了一等。可见北齐的“公服”与北周“公服”不是一个概念。此外,北齐也有与北周相类的帽、袍、靴。《旧唐书·舆服志》云:“至北齐,有长帽短靴,合袴袄子,朱紫玄黄,各任所好。虽谒见君上,出入省寺,若非元正大会,一切通用。高氏诸帝,常服绯袍。”孙机先生指出:“高氏诸帝所服之袍,其式样应即上述圆领缺骻袍,它是在旧式鲜卑外衣的基础上参照西域胡服改制而成。”(92)“长帽”就是鲜卑风帽或突骑帽,因为它的后垂部分很长,所以被叫做“长帽”(93)。《旧唐志》是在唐朝“燕服”部分追述北齐的“长帽短靴”之类的,那么北齐的“长帽短靴”及袍,若从唐朝概念看,属于燕服。总的看来,北齐有祭服(冕服),有朝服,有公服,有燕服,已略具“四等”之轮廓了。隋朝的冠服等级结构,就是上承北齐的(94)。

前引《旧唐志》隋朝“四等之制”,可以简略表述如下:常服,平巾帻、紫衫袍(绯衫袍),武官服之;公服,弁冠、朱衣素裳,文官寻常入内及在本司常服之;朝服,文官之进贤冠,武官之武弁及帻(即平巾帻),法官之法冠,谒者、台大夫之高山冠;祭服,冕服。对《旧唐志》使用的“常服”概念,孙机先生提出了批评:“本节说平巾帻是‘武官尽服之’的‘常服’,良有语病。”因为《旧唐志》在“燕服,盖古之亵服也,今亦谓之常服”以下的文字中,叙北齐“长帽短靴”及袍,又叙述了隋朝的帽、袍、靴,所以孙先生认为隋朝“常服”应为帽、袍、靴,而不是武官所服的平巾帻、紫衫袍(绯衫袍)。孙先生还指出,“常服”有时候不是专名。如《隋书·炀帝纪》云“上常服皮弁”,孙先生认为那不过是说炀帝“经常”穿着皮弁而已。《隋书·何稠传》记何稠论弁服之语:“此古田猎之服也。今服以入朝,宜变其制。”孙先生因云:“可见这里说的弁服,实为文官入朝的朝服。《炀帝纪》以武官之平巾帻与文官之弁服并列,说明平巾帻应是武官的朝服。”(95)

不过孙机先生的说法,也带来了新的疑惑。他把弁服说成是“朝服”,相应把武官的平巾帻也说成“朝服”,这跟他后文的说法矛盾了:“公服亦名‘从省服’,较朝服为简易。朝服亦名‘具服’,是七品以上官员陪祭、朝、飨、拜表等大事所服,其余公事均着公服。唐代以冠服为朝服,故以下冠服一等的弁服为公服。”(96)在前面孙先生说弁服是朝服,而这地方孙先生又说弁服是公服了;其后一说法,显然也是受了《旧唐志》“四等之制”中“弁冠……是为公服”那句话的影响。可弁服若是朝服(即具服)的话,就不会是较朝服为简的公服(即从省服)了。而且,隋朝的弁服是朝服或公服吗?我认为,弁服就是弁服,自成一等,既非朝服,也不是公服。《旧唐志》“弁冠……是为公服”说法是错误的,孙先生说弁服是“文官入朝的朝服”,似不妥当。至于《旧唐志》把隋朝的平巾帻称为“常服”,孙先生认为不对,但我觉得《旧唐志》也不是无因而发,并不全误,问题在于“常服”如何定义。

对弁服和平巾帻的服等和属性的误断,可能招致对隋唐服等制度的不当理解。《旧唐志》对隋朝冠服只是简单追述,至于隋朝冠服的整体面貌,还得去看《隋书》卷一二《礼仪志七》。开皇初年隋廷规划冠服,“于是定令,采用东齐之法”。其时所确定的朝服和公服,据载如下:

朝服,亦名具服。冠,帻,簪导,白笔,绛纱单衣,白纱内单,皂领、袖,皂襈,革带,钩▌,假带,曲领方心,绛纱蔽膝,袜,舄,绶,剑,佩。从五品已上,陪祭、朝飨、拜表,凡大事则服之。六品已下,从七品已上,去剑、佩、绶,余并同。

自余公事,皆从公服。亦名从省服。冠,帻,簪导,绛纱单衣,革带,钩▌,假带,方心,袜,履,纷,鞶囊。从五品已上服之。绛褠衣公服,褠衣即单衣之不垂胡也。袖狭,形直如褠内。余同从省。流外五品已下、九品已上服之。

那么,隋朝的朝服、公服两个概念就得以明确了:它们仍是“具”与“从省”的区别。前者服饰繁备,故称“具服”,用于陪祭、朝飨、拜表等“大事”;后者服饰较简,省略了若干饰物,故曰“从省服”,用于规格较低的场合。这种“朝服”、“公服”概念上承“东齐之法”,而与北周有异。《隋书·礼仪志七》后文又叙隋炀帝的大业服制,依然是“其朝服,亦名具服”,“其五品已上,一品已下,又有公服,亦名从省服。”可见大业年间的“朝服”、“公服”的概念,同于开皇。

朝服、从省服都用“冠,帻”。所谓“冠”,就是进贤冠;所谓“帻”,就是黑介帻。这一点也是同于北齐的。《隋书·礼仪志七》叙述隋朝的进贤冠:“进贤冠,黑介帻,文官服之。从三品已上三梁,从五品已上两梁,流内九品已上一梁。”隋朝的公服既用进贤冠、黑介帻,则《旧唐志》说隋朝“弁冠,朱衣裳素,革带,乌皮履,是为公服”的说法必误。公服既用进贤冠,皮弁就不可能是公服,更不可能是朝服。

那么隋朝的“弁冠”属于什么“服”呢?这就要从其式样及用途来分析了。《旧唐志》说隋朝“弁冠”的用途是“文官寻常入内及在本司常服之”,而唐代的冠服中,恰好就有式样与用途都与之对应的服类。《新唐书》卷二四《车服志》叙述唐朝群臣冠服,说是“群臣之服二十有一”。那21种冠服的前几种是祭服,其余跟此处讨论相关的几种服装,我们摘引如下,并加编号以便称引:

1.武弁者,武官朝参、殿庭武舞郎、堂下鼓人、鼓吹桉工之服也。有平巾帻,武舞绯丝布大袖,白练▌裆,螣蛇起梁带,豹文大口绔,乌皮靴。

2.弁服者,文官九品公事之服也。以鹿皮为之,通用乌纱,牙簪导。缨:一品九琪,二品八琪,三品七琪,四品六琪,五品五琪,犀簪导,皆朱衣素裳,革带,鞶囊,小绶,双佩,白袜,乌皮履。六品以下去琪及鞶囊、绶、佩。六品、七品绿衣,八品、九品青衣。

3.进贤冠者,文官朝参、三老五更之服也。黑介帻,青緌。纷长六尺四寸,广四寸,色如其绶。三品以上三梁,五品以上两梁,九品以上及国官一梁,六品以下私祭皆服之。侍中、中书令、左右散骑常侍有黄金珰,附蝉,貂尾。侍左者左珥,侍右者右珥。

4.平巾帻者,武官、卫官公事之服也。金饰,五品以上兼用玉,大口绔,乌皮靴,白练裙襦,起梁带。陪大仗,有裲裆、螣蛇。朝集从事、州县佐史、岳渎祝史、外州品子、庶民任掌事者服之,有绯褶、大口绔,紫附褠。文武官骑马服之,则去裲裆、螣蛇。

5.黑介帻者,国官视品、府佐谒府、国子大学四门生俊士参见之服也。簪导,白纱单衣,青襟、褾、领,革带,乌皮履。未冠者,冠则空顶黑介帻,双童髻,去革带。

6.具服者,五品以上陪祭、朝飨、拜表、大事之服也,亦曰朝服。冠,帻,簪导,绛纱单衣,白纱中单,黑领、袖,黑褾、襈、裾,白裙、襦,革带金钩▌,假带,曲领方心,绛纱蔽膝,白袜,乌皮舄,剑,纷,鞶囊,双佩,双绶。六品以下去剑、佩、绶,七品以上以白笔代簪,八品、九品去白笔,白纱中单,以履代舄。

7.从省服者,五品以上公事、朔望朝谒、见东宫之服也,亦曰公服。冠,帻,缨,簪导,绛纱单衣,白裙、襦,革带钩▌,假带,方心,袜,履,纷,鞶囊,双佩,乌皮履。六品以下去纷、鞶囊、双佩。

先看最后两种,即第6种具服和第7种从省服。两服的构成、称呼和用法,与隋无异。“冠,帻”仍是具服与从省服所共有的,它们就是第3种“进贤冠”及第5种“黑介帻”。之所以单称“冠”而不特称“进贤冠”,是因为那“冠”除进贤冠外还包括远游冠、獬豸冠、高山冠、却非冠(97),这五冠处于同一服等。情况是这样的:一般文官穿的具服或从省服,其“冠”为进贤冠;而亲王、法官、谒者或亭长门仆所穿的具服或从省服,其“冠”为远游冠、獬豸冠、高山冠或却非冠。上引第7条说“从省服”为“公事、朔望朝谒”之服,而第3条说“进贤冠”是“文官朝参”之服(98),也说明进贤冠就是从省服中的“冠”,进而也是具服之冠了。

可见在《新唐志》“群臣之服二十有一”的说法中,具服、从省服与其余的进贤冠、黑介帻等冠,并不是同等概念——进贤冠、黑介帻是具服与从省服的组成部分。它们彼此交叉重叠。王宇清先生把唐朝冠服分为7类,但他未能弄清具服、从省服与进贤冠的关系,结果把远游冠、进贤冠、法冠、高山冠等叙述为第4类,而把具服叙述为第6类,把从省服叙为第7类(99)。看来王先生没弄清楚,进贤冠、法冠、高山冠等“冠”,就是具服、从省服中的“冠”。可见《新唐志》“群臣之服二十有一”的说法有误导性,因为列在最后的两种——即具服与从省服——是服等概念而非冠类概念,与前面的19种交叉重叠。某些学者叙唐代冠服时,未加辨析而径用“二十有一”之说,那不怎么妥当。

孙机先生说:“唐代以冠服为朝服,故以下冠服一等的弁服为公服。”可我们看到,唐朝公服并不是弁服,而是使用冠、帻的从省服,同隋。这从皇太子的冠服上也看得出来。皇太子的具服,是饰物齐备的远游三梁冠;其公服,是比具服简单一些的远游冠;再下就是乌纱帽、平巾帻和鹿皮弁服等(100)。那么在皇太子那里,弁服也不是公服或朝服。孙先生还把武官的平巾帻说成“朝服”,可皇太子的平巾帻被列在朝服、公服之外,不好看成朝服吧。

进贤冠与黑介帻的搭配构成了文官朝服,单用的黑介帻则如前引《新唐志》第5条所示,是“国官视品、府佐谒府、国子大学四门生俊士参见之服”。类似的搭配还有武弁与平巾帻:武弁与平巾帻二者共用,就构成了“武官朝参”之服;单用的平巾帻,则如前引《新唐志》第4条所示,是“武官、卫官公事之服也”。

对“公事之服”的提法,要给予特别注意。从构成、用途和等级看,我们认为,唐朝的“公事之服”应视为一个单独服等。武官以平巾帻为“公事之服”,而文官也有其“公事之服”。请看前引《新唐志》第2条:“弁服者,文官九品公事之服也。”“弁”即“皮弁”,它来自古代礼书中的“皮弁”,曾为冠礼“三加”之一,是鹿皮制成的。

唐以弁服为“公事之服”,其事在隋已然。《旧唐志》:隋朝“弁冠,朱衣裳素,革带,乌皮履,是为公服。其弁通用乌漆纱为之……文官寻常入内及在本司常服之。”可见这套弁服,在隋朝是“文官寻常入内及在本司常服之”,在唐朝是“公事之服”,二者显系上承下效关系。什么是“公事”呢?“公事”包括两种场合:一、朝参之外的因事入见皇帝,即“寻常入内”;二、本司的日常办公。换言之,准以唐制,隋朝的弁服其实是“公事之服”,而不是《旧唐志》所说的“公服”。“公服”与“公事之服”是两个服等,各有各的用途,“公服”用于朝参,“公事之服”不用于朝参。

进而《旧唐志》叙隋“弁冠”,其所使用的“冠”字也有问题。若以“冠”为泛称,当然不妨说弁也是一种冠;若以狭义绳之,则唐制中弁是弁、冠是冠,“冠”特指进贤冠等五冠(101)。《旧唐志》隋朝“弁冠……是为公服”那句话的正确表述,应是“弁服……是为公事之服”。《旧唐志》作者疏忽或误会了,把“公事之服”说成了“公服”。少了“事之”二字,便可能招致误解。

顺便说,《旧唐志》所记隋朝车驾制度,也存在着问题。《旧唐志》云:“隋制,车有四等,有亘幰、通幰、轺车、辂车。”孙机先生指出:“其四等之说,全然与隋制不合,且置辂车于第四等,尤失其序……案《隋志》五通卷皆言车制,叙述甚详。本节仅节取其‘犊车’条末后数语,而以之概括隋代车制,殊爽原意。”(102)这就是说,《旧唐志》既用“四等”概括隋朝冠服之制,又用“四等”概括隋朝车舆之制,但二者都不尽准确。

文官的弁服和武官的平巾帻都是“公事之服”,在唐朝冠服体制中,它们共同构成了一个单独服等。请看《唐六典》卷四《尚书礼部》对唐朝冠服的概括:

凡王公、第一品服衮冕……六品至九品服爵弁……

凡百官朝服,陪祭、朝会,大事则服之……

公服,朔望朝、谒见皇太子则服之……

弁服,〔文官〕寻常公事则服之……

平巾帻之服,武官及卫官寻常公事则服之……

袴褶之服,朔望朝会则服之……(103)

《唐六典》的分等叙述,比两《唐志》清晰得多了,它昭示人们,弁服与平巾帻同系“公事之服”,“寻常公事则服之”,自为一等。

《唐六典》上文还列有一种“袴褶之服”,“朔望朝会则服之”。袴褶出现于东汉末,本来是劳动者的服装,后来变成了军服。唐朝有一段时间,百官在多种场合穿袴褶。就其用于“朔望朝会”而言,它与用于“朔望朝”的公服规格相同,大概用了袴褶就不用公服套装中的“绛纱单衣,白裙襦”了。又: