朝阳门关厢

第一次

时 间:2004年6月7日

地 点:北京朝阳门外南营房三条65号关松山家(面临搬迁)

访谈者:定宜庄

在场者:关圣力注204

第二次

时 间:2004年6月15日

地 点:同上

访谈者:同上

在场者:邱源媛注205

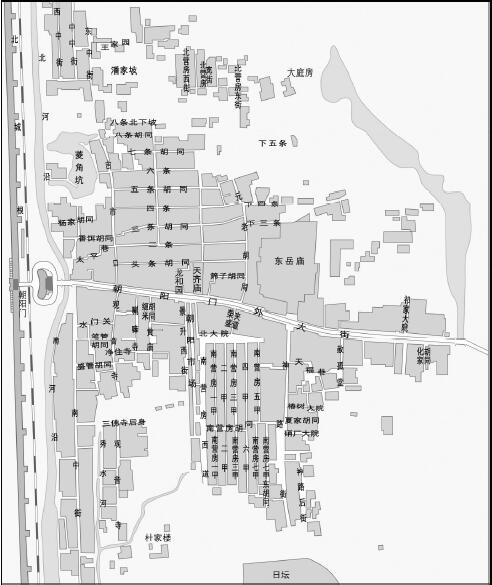

[访谈者按]前面说过,清军入关之时,曾为八旗官兵分配房屋,并按所在旗分安置于京城各方位。但从康熙三十四年(1695年)皇帝的一道上谕来看,京城内的无房兵丁竟然已达七千余人。而且“京师内城之地,大臣庶官富家每造房舍,辄兼数十贫人之产,是以地渐狭隘”,此时距清入关仅仅半个世纪,由此可知旗人内部的贫富分化早在清初即已开始,而那些大宅富室,动辄就能达到占据半条胡同的程度,靠的也是多年的兼并积累,而非一朝一夕之功。

康熙朝时国力尚称富裕,所以康熙帝下令,在城门外按各旗方位,每旗各造屋二千间,凡无屋兵丁,每名给予两间,不得随意买卖,亡故后交回。康熙帝说得很轻松,造这些屋子,无非花费30多万金,好比国家造一个大宫室而已。注206

选择各城门外的地段造房,显然因为这里地价最低,这便是京城各城门外八旗营房的由来。几百年来,这些营房成为京城最贫困旗人的聚居区。这些营房在最近几十年间被陆续拆除,到两年前也就是2004年为止,朝阳门外南营房,已经是仍然保留完整的最后一片了。近年来“北京热”升温,南营房成为一些对老北京与老旗人倍感兴趣者不时造访的对象,但常有人将其作为老北京旗人的代表,形容说这里旗人在清朝时曾大富大贵,这个定位便错了。须知八旗之内也有阶级,有贫富贵贱之分,并非所有的八旗子弟都有过高官厚禄的祖先,作为满族社会底层的八旗人丁,他们的没落并非自辛亥革命以后始。

“穷”似乎是南营房这个人群生活的主题。直到1956年北京市民委的报告仍称:“据朝阳门外营房满民聚居区的调查,107户满民中大部分过着贫民生活,一小部分生活困难,年均收入每月每人5元以下的有27户,占25.8%。”注207成为北京市民族工作中最需解决的困难户。但是另一方面,穷人也有穷人的活法,也有穷人的乐趣和追求。穷并不妨碍他们把日子过得有滋有味甚至有声有色,就如关松山老人讲述的那样。

关老人的口述是本书中内容最丰富最精彩的篇章之一。他讲述的诸如走会、摔跤、拉洋车、入庙当道士等经历,虽然在其他介绍老北京民俗的书中也会见到,但他从亲历者的角度讲述的那种生活状态与感受,却远非那些平铺直叙的描写能够相比。

我2004年去采访关老人的时候,南营房已经面临拆迁,四处弥漫着一种莫名的紧张气氛。不久后我得知关老人的房屋遭强制拆除后,被拆迁参与的各方送进了医院,好在身体未受太大影响。在这里,我衷心地祝愿他健康长寿。

关松山(以下简称关):我也说不完全,东扯一句,西说一句。有用的您就记上,没用的您在整理时,您就给它删喽,咱这不就瞎聊嘛。

关圣力:他这个人哪,他这些个东西,别看零零碎碎的,整个就可以贯穿这边穷人的生活。

关:我那阵儿,在这街面儿上抓钱的时候,这朝阳门外头没有不认得我的。那时候要是有这个电视台啊,那我现在可不得了了。

1.朝阳门外的街面儿

关:我86岁。我叫关松山,就是冠老姓。注208

定:老姓是瓜尔佳氏?

关:对。

定:您有满名吗?就是满族人的名儿,旗人的名儿?

关:没有。什么叫满名,我也不懂。我生人就在朝外这儿,营房生的,也没离开过这地方。反正老人家里穷吧,朝阳门外穷人多,南北营房,这个旗人全都懒,不工作。这阵儿说就是政府吧,给着旗人的饷,咱就拿这俩钱过着生活,不想着干什么,整天提笼架鸟的。他没事可干,那可不就干这个么。

定:你们这房是自己的还是后来的?

关:自己的。原先是营房,后来又花钱翻盖的。这一片原来都是营房,现在也不同,净是外地的人了。要是说营房现在老住户,还就是我这儿啦,我是没地儿啊。我工作的时候,这儿没有这个职工分房,我退休了,他有了,可人家没我的了。

关圣力:反正我记事时,朝外大街南面是南营房,街北有南北向的两条胡同,东边的一条叫元老胡同,西边的一条叫吉市口,在这两条胡同之间,有东西向的几条胡同,叫吉市口头条、二条、三条和下三条。再往北,就是现在工人体育馆那块地儿,那里就是北营房。

关:原来不是兴这个上三旗、下五旗营房么?这个北营房是镶黄旗的营房,咱们这个南营房是镶红旗的营房,刚才一进门这马路,往南来,这叫蒙古营房。

定:蒙古营房住的是蒙古八旗吗?

关:嗯,也是在这上三旗之内,先是正白满,后来就降为正白蒙啦。他上一辈带兵打仗,在外头,战争去,北番,蒙古,到那儿,把人家的少女就给俘虏了,就跟人家结婚了,这就犯军法了,就从满洲降为蒙古啦。崇文门外那是蓝旗营房。蓝旗营房也分这个,西半拉那儿叫铁蓝旗,东半拉那儿就是蓝旗。注209

定:铁蓝旗?这铁是什么意思?

关:它这名字反正就叫铁蓝旗。合着全都是蓝旗,它又挂上这么一番号。

头两天东岳庙的人把我找过去了,他们有记者写着,说这个朝阳门外是一片旷野,说没有大栅栏那么风光。我说他说的这个也许对,也许不对,我说大栅栏这地区尽是阔人,有钱的主儿,是热闹啊,可是说朝阳门外一片旷野就不对啦。我说这朝阳门外啊,从大年初一这一天,一开东岳庙的时候,这马路全过不去人。那阵儿啊,朝阳门外大街是干什么的全都有,就从那神路街,往东边,往那蓝岛,一直到现在的百老汇,就这一截子就十多家,全是大粮栈。运粮的嘛。过去老年间说的运粮河。粮食上来全在这集中,在东大桥这儿。

定:是清朝政府的粮栈,还是私人的?

关:私人的。政府来粮就是仓。这儿有一储寄仓。

关圣力:他说是旷野也有道理,他可能记忆里是土城外头,东大桥外头,就已经全是庄稼地。从朝阳门到东大桥,然后顺着这条路,到呼家楼,红庙,这条路边上有点人,但也不多,一出东大桥就不多了,但这段儿,这儿原来有一土城墙,从三里屯到永安里是土城,这是中间这儿,非常热闹。

关:一个是有城墙啊,还有一道护城河。这朝外大街净是茶馆,就是七八个,什么人开的全有,主要是旗人自己开的茶馆。这朝阳门外全知道有个连三茶馆,有个旗人姓连的,他这也是冠老姓。一出朝阳门外这儿还有一个茶馆,我就不知道他姓什么啦,那是旗人。还有个姓杨的,他就不是旗人啦,是一个回民。咱们这儿离回民区近。

关圣力:这儿有个清真寺,南下坡(雅宝路)。

关:不是一个清真寺,是俩。北边还有一个,那是老清真寺,现在南面那个是新的,可是年头也不少了。注210那阵儿茶馆人多着呢,要不怎么着,天天提笼架鸟的,一早起来就上茶馆,这是他生活的一半。那阵儿上茶馆不费劲,几个子儿,一个碗儿,带包茶叶,到那儿就一天,这阵儿您要上茶馆就麻烦了,你要上他那儿,还得喝他那个什么,五级的(茶叶)还85块呢。

在茶馆那儿,您得什么,一边喝茶,一边找事儿。你这儿喝着茶呢,这外头这儿:“嗨,这儿有两辆排子车,谁拉去?”哎,跟出去了:“哎,这我去我去,掌柜的这碗儿我先扣这儿了啊”,你去回来,回来再喝。就这一天,他去这一趟就够了。还有拉房纤的,注211当厨子的,那阵儿叫什么,长年禄,吃长年禄这种饭。谁家他全去,到那儿什么全能干,你家要是办喜事,办婚事,一等上的礼节他全懂。都是男的,比现在这个小保姆强。也得穿上长袍,这叫进过家门啊,不能露着胳臂,露着大腿,这不成。

定:长年禄这仨字儿怎么写?

关:闹不清。

关圣力:我也不清楚,今儿头一回听说。

关:这养活鸟的,也不是一定就拿这个玩,大部分他拿这做买卖,他把鸟训好喽,听话了,谁叫全成,他倒手卖钱。那阵儿街上算卦的得用这鸟叼,他把这鸟笼搁桌上,把笼打开了,给这鸟叫出来。您来算算,算算这几儿(北京话即“什么时候”之意)走运啊。就指这鸟为生。

也有养活鸟的,不卖,他好这口。这鸟它上口,有套,能叫多少套。街上要有特殊的声音,它就能给上上口。有卖吃的是什么的,模仿那阵儿老百姓喝水的,挑水的,倒水的,还有那水车铃,吱吱妞妞、吱吱妞妞,什么老头揉核桃,这百灵都能灌上。

定:您是说这鸟能学人揉核桃的声音,也能学水车走过去那咯吱咯吱的声音是么?

关:过去那水车都不膏油,膏点油也都让水冲了,它走起来就是吱吱妞妞、吱吱妞妞。还有什么呀,叫猫,等养活好了,也是显摆(炫耀)这事儿,在茶馆,把这笼子打开啦,一说给我叫一猫,它就“喵喵”,就这个。反正十几套。这要是一只净口的百灵,卖不少钱呢。

定:叫猫是脏口的吧?

关:那不算脏口。脏口是什么啊?是苇刹子,夏净天儿在苇塘里头,叽叽咕咕叽叽咕咕,这是脏口。老家贼,这全都是脏口。要是您养了苇刹子,您也在这儿喝茶,我也在这儿喝茶,一瞅您这个,赶紧把笼子上上,走了,躲开您了。要是上了脏口就不好办啦,它就掉不了了。

定:您对养鸟挺熟,您也养过鸟?

关:我不会养这个。

2.父亲一家子

关:我父亲姓桂,这是指名为姓。叫关桂茂就挂上老姓了,咱旗人这老姓啊,现在再说就寒碜、俗气,就全说姓关得了,干吗又俩啊。

定:您爷爷做什么?

关:全都是旗人哪,爷爷我没瞅见过。奶奶也没有瞅见过。

定:您父亲呢?

关:我父亲跟我大爷,那阵儿在东华门值班,东华门,那时候两排有朝房。要怎么说这个,咱们这是正白旗,上三旗,是皇上家的禁兵。反正咱家那时候没房没地,全都指着这钱粮。我赶上一个末尾儿,小的时候带着我去领过钱粮,那时候都不记事啦,就是民国几年吧。我也不知道多少年,没有这记性。以后(清朝被)推倒了,这个没有了,就当吹鼓手,知道吹鼓手是什么不?

定:吹鼓手,就是谁家要出殡的时候那吹鼓手。

关:谁家要有点什么事儿啊,得有个响动,你就是家里头多没辙,没钱花,要是死了人,结婚的也得办一回事儿。好比说史家胡同这家里死人了,丧主家要请响器,在门口摆上鼓吹,哎,这么一来,别人家全知道谁死了,他得拿点纸上那儿祭奠祭奠。结婚也是这样,多没钱的,也得雇台轿子,头里得有几个吹的。人过留名,雁过留声嘛,那时候就有这么个想法。不是像现在一声不言语就给弄走了,烧了,谁死了谁也不知道。那阵儿结婚啦也兴吹鼓手,死人啦也兴吹鼓手。应这红白喜事的就是鼓铺、杠房、轿子铺、棺材铺,这个,家有什么事全得找。那阵儿元老胡同注212有一个周家鼓铺,在这朝阳门外有点名声,是个老吹手,我父亲从小就在那儿学的。我父亲他能够当个小头头,好比说今天礼拜,娶媳妇的多,用人用得多,他能给找几个人。那阵儿家里都有点儿家伙,我们家打的那鼓,打的那镲,打的那九经锣,有点这个。

没有这个的时候,不能天天人家老结婚哪,就在庙里头,东岳庙头喽,摆豆汁儿摊。那时候也没这饭铺,就切面铺,吃点儿烙饼什么的,那少,很少。穷人哪,就吃惯这窝头,窝头,白薯,喝豆汁儿。街上卖的也是棒子面火烧,荞面火烧,好吃着呢。您喝一碗豆汁儿,买俩饼子,连五分钱也用不了。后来我大哥也在这摆豆汁儿摊,卖果子,卖花生豆什么的。那阵儿买花生没有一买买一斤的,都是来俩子儿花生。俩子儿就是一分钱,一分钱就这么一堆,在案子上撮成堆的。

那时候朝阳门外的住户啊,拉洋车的,抬杠子的,卖黄土的,摇煤球、家里盖房子都要黄土,做小买卖儿的,普遍全都是这伙人,反正也能糊口。总的来说,我这个观念,就是旗人也不是没饭吃,也能吃得饱,你要是活动活动就能吃饱,要是老是懒,不干活,就是穷人,吃不饱。这穷人得说分这么三层吧,我这就是在当间儿,你这儿要是老不闲着,就凑合,能过去。你要是三天歇工,两天挂对(北京土语,对,也是“歇工”之意),那就没辙。你要是摆摊,得天天儿摆,你就有饭吃,你要是接三掉两,今儿礼拜天歇吧,那就不成了,你再吃饭就得当点儿东西了。

定:那阵儿家里反正都有家底儿?

关:有什么家底儿!反正当铺什么全要,刚才我说这九经锣,你今儿没辙,给拿走当铺当去,等明儿有事儿了,没这东西,再拿这钹,把锣顶出来。就给当铺拿点儿利,他要利,就这么倒换一下,反正能吃饭。

定:你们老关家在这儿是一大家子吗?

关:不算一个大家子,我大爷他们全都死得早,合着就我们父亲这支。

定:您爷爷几个孩子?

关:三个。我父亲行二,我有一大爷,还有一个三叔。我三叔走得早,我都没见过,见过我大爷。我父亲哥儿仨没分过家。他们全都没孩子,我大爷没孩子,就老两口。

定:您叔叔也没有孩子?

关:没有。

定:娶媳妇了吗,他?

关:没瞅见过,那阵儿穷人说媳妇特困难。就我父亲这块,我上头有两个哥哥,底下有我。

定:您有姑姑吗?

关:姑姑,有,但也不怎么近。那姑父也是旗人,做小买卖。她就在林驸马胡同住,就是朝阳门一过这桥,往西,老君堂,竹杆胡同,就是林驸马胡同。注213我大爷他会弹弦子,像那个小彩舞,骆玉笙,唱的那京韵大鼓,他会弹那个,老年间就是耍票,不挣钱。按那阵儿说是打出掉歪,不正经干活,有俩钱就喝酒,有俩钱就耍钱,这叫打出掉歪。

定:那您大妈她干吗?

关:她在外头给人支使着,这会儿叫保姆,那阵儿叫女用人,就在这个八大人胡同,也就是一月给点儿钱,也多不了,那时警察才挣三块六。

定:那您大爷就在家等着您大妈拿钱回来?

关:他不是等着啊,他是耍钱,就干这个啊。耍钱,玩票,现在这个叫什么,二黄的叫什么,唱京剧那个?

关圣力:票友!

关:他就是什么事都不干,就是懒。

定:那怎么办?您父亲养着他?

关:啊,那可不是。我大爷那阵儿不常在家住,他晚么晌儿喝完了粥,他上小店儿,全都是白天跟他一块儿打连连的那路人,小店,起火店,就是穷人住的,那阵儿的店也贱,一个子儿住一宿。这小店儿啊,朝阳门外不多,最多哪儿啊,天桥多。是天桥卖艺的啊,无家可归的啊,全都住这小店。

定:他干吗不在家住啊?

关:他回家住,家里这还腻歪着呢,恶心他,他跟家全说不来啊,成天不挣钱。

定:您的大妈是哪儿的人,您记得吗?

关:也是这当地的,也是旗人,她娘家就在马道口,金台路。去过金台路吗?那阵儿是漫谷野地。

定:您妈的娘家在哪儿?

关:就这胡同。我这不是三条吗,她娘家是二条。他们娘家姓贾,是旗人的一大户,不少人。我见过我姥姥,我姥姥那时就八十多。我有几个舅舅,我亲舅舅不成,就是卖菜,卖点菜啊,卖点白薯啊。我孩子的二舅,他们这家就有钱,放印子的,就在朝阳门这一带放账。反正全都是一姓,那个哥哥好过,弟弟就不好过,他们不在一块,不是一家子。

定:后来你们结婚也就不管什么旗了?

关:不,不,家里头没有那个,那个我全都不懂,说不上来。要说那阵儿西墙这儿不准搁东西,有这么一块板。有一口袋,里面净是人名。我也不懂,我也没瞧见过。

定:那叫祖宗板子。注214您还听说过这个?

关:老在那儿供的,这口袋里头,就一个一个的人名。“文化大革命”的时候就给毁了。我不在家,孩子他妈害怕,就劈了烧火了。

定:您父亲后来活到多大岁数?

关圣力:我爷爷1951年死的,生我姐姐的时候我爷爷死的。

关:也得90多了吧。我哥哥也活90多岁。我大哥比我大20来岁吧。

关松山之妻(以下简称关妻)插话:不到20来岁。你那老姑姑才比你大20岁,你大哥比你也就大十来岁。

关:大十几岁得大,我还有个二哥呢,我中途还有个姐姐。这俩人啊,没解放就不见了。我二哥那阵儿是当国民党,当兵走的,他不正经干哪,也就跟我大爷似的,在外头胡花胡挣。后来我姐姐出阁了,年头多了就断了关系了。

关妻:她嫁到东北是哪儿了。

定:怎么嫁那么老远啊?

关:那是旧时候。她丈夫带着上那边去了,您说能不去嘛。

3.我父亲好走会

关:像我父亲那阵儿,他好走会注215,我父亲好这个。那个社会村村有会,什么会全有,分文会、武会。你就拿东岳庙说吧,东岳庙是3月开庙,开半个月,天天有会,全都是各行各业组织的,进龙会、传香会、百纸会、百纸献花会、百纸放生会,这全是文会,我父亲是文会,是吹,也会吹笛子,也会吹唢呐,也会吹管子。一提起来这桂二老爷子,是会的全都认得这桂二,天桥一带全都认得。

定:他走会是喜欢玩,还是他做善事?

关:他一点儿不挣啊,反正就是好玩。一去无挂碍,去到那儿管吃管喝,爱干什么干什么。那时候的走会啊,我发现就跟现在这旅游似的,这春季啊,组织一帮人旅游去,老太太啊,化化缘,给点儿香钱,就跟着一块儿走会。那阵儿呢,是各行各业全有组织,一年到头算这账有结余了,这笔钱拿出来,帮会。你要是上妙峰山去四天,上潭柘寺去六天,上丫髻山也是四五天,坐大车。全都是人家组织会去的。你说这个三台山,三台山在南苑里头,三台山的会是四月二十八、九月十五这两天,开两天。注216他这明着是开两天啊,可是您看四月二十八吧,他二十六就进去了,他得布置工作啊,搭棚啊。那九月十五啊,八月下半个月就蹲那儿搞了。再说这个妙峰山,馒头会、燃灯会、路灯会,你要上妙峰山,你一个子儿甭带,你鞋坏了,半道儿有修鞋的;到饭时了,那有粥棚,你也甭叩头,也甭作揖,你坐那儿就喝;遇着那馒头会来了,他给馒头。上妙峰山这叫走香,东岳庙这个叫坐香,叫坐棚办会,玉器行、花行、布行,花市的,做买卖的全都上这儿办会来。全都是他们工会里头出这笔钱。办会就得有人来,就跟咱们家办事似的,头头、亲戚上这儿来助威来了,助威他得带点儿东西什么的,得送点礼吧,这叫坐棚,在这儿办会,不出去。现在你要画上脸,穿上服装,在马路上练上了,这政府让你练吗?不让练!那还叫什么调香走会啊?

原先我父亲就有这么一档子会,他组织的一档子会,叫“乐善同音,中军义堂”,中军就是吹唢呐,注217要是来了会里面的人,带了香纸给老佛爷烧香,他要给吹,他这一吹,这神耳一打,老佛爷就好像知道了,有人给我烧香啦。这叫“乐善同音,中军义堂”,有这么一会。大伙儿给捧的。

定:那得花多少钱啊?

关:那花不了多少钱啊。咱们组织这会的也不要钱,这走会的也不要钱,就全都是耗财买脸。注218你就用点儿钱,这叫钱粮,置两个拢子,就是挑的那拢子,再置点儿旗子跟铃铛,插在上面一挑,哗啷哗啷走,哎,这就算一档子会。

可是你这会得有大伙儿捧啊,这你得管饭。从打一起走,就得打知,吃知,谢知,这是必须的花钱的地方。就说咱们这个会,请一档子秧歌,请一档子中军,一档子大板,再请一大车板的,伙食板的,这一档会全都得有。

定:大车板,伙食板是?

关:那走道得坐车啊,半道得打尖啊,得吃饭啊。这大板是什么啊,这么大个儿的大铜锣,梆这么厚,挎在这儿打,咣咣,他这不是打吗,咣咣,中军就吹,“日日日日”。有中军就得有大板,这两档子会就并成一档子了,走在一块儿啦。中军是俩喇叭,一个小鼓,还有一个镲儿,这么大个的,中间有一包,咣咣,打出来跟钟似的。头里得有一拿旗子的。这大板儿啊,有八个的,有四个的,那是四象生八卦注219。我听那大板儿都堂说过这事儿,什么四象生八卦,什么五行,也不知道是什么东西,我也不懂。

别的文会要是有人帮会,他得有个响啊,也下帖子上这儿请这会来。会头叫都管注220,管我父亲叫桂都管,全都是桂子,桂都管。好比他上咱家来请这个“中军”来了,“中军义堂”,事前得打知,就好比3月28日东岳庙要走会了,先上这家来告诉一声,挂着响儿来,打着声儿,咣咣咣,到您这门儿,给您刷一个报子,就是贴大字报。这报子是黄纸,那帽子是蓝的,卷成荷叶似的,底下是一个莲花座,全都是纸画的,贴在门口,这是给您打知了。

定:就是通知一声的意思是吧?

关:对,他这一打呢,大伙就全听见了,出来瞧热闹,就知道这老爷子爱走会,助善事,这叫打知。这还没到三月二十八呢,打知的就给你这帖子,明儿是二月十五,咱上哪儿,北京王府饭店,到那儿吃一顿,这就是吃知。二十八走完了会,定个日子,这叫谢知。咱们到谢知的时候,这中军,大板,是两橱桌点心,秧歌一橱桌点心,伙食板一橱桌点心,吃完了饭,一人一包。那阵儿的走会,就这个形式。反正一档子会也挺费劲的,这里面还得有账房,买东西,人家送什么东西,进什么东西,全都得跟着。反正走这一档子会也不容易呢,得布置好多事儿。

丫髻山碑刻(定宜庄摄于2007年)

定:那个时候走会分不分旗人汉人?

关:那不分这个。

定:您跟着走过会吗?

关:走啊!东大山,丫髻山,妙峰山,潭柘寺,戒台寺,三台山,这是上山。注221还有私下里走会,就是不上那几个大山,自个儿上哪儿烧香去,还愿去。好比有一种居士,要认个师父,他花俩钱到庙里头烧香,他也请两档子会。那儿给他一个本,写着他几儿几儿(即何时何日之意)入的庙,也就算是出家,这就是私下的。

我还认得一个小店的店掌柜,叫宋祥贵。我为什么认得他啊?他们家组织了一个绿豆会。他有钱哪,他那个会也挺阔的。从他们山庙这儿一清早走,上妙峰山,走到道上,哪儿遇上土地庙、龙王庙什么的,茶房茶舍,全都献上一盆绿豆,这叫绿豆会。他献那个绿豆,那茶房拿绿豆熬了粥,再奉献给大伙香客,舍啊,十方来十方去的意思。他组织的全都是天桥这儿卖布匹的、扛粮食的,还有天桥杂耍地的,这个。吃杂耍地知道吗?天桥拉洋片的大金牙,什么八大怪,唱京剧的小丰子,这阵儿叫文艺界,那阵儿就是杂耍,拉洋片的。这绿豆会啊,他单请一拨旗装的秧歌,秧歌还分几种,什么地崩子,什么高跷,那叫秧歌。单请的中军。他们那个会的会规里头单有他们那一套,他们得说得上来啊,怎么个起因,这个。

我走过一个攒香会。这攒香会在哪儿呢?在石头胡同。知道石头胡同吗?胭脂胡同,西珠市口,注222那个饭庄子叫什么园?卖烤馒头那个,丰泽园。丰泽园的西边就是石头胡同。一个谢太太,一个白太太,还有一个太太姓什么,这三个老太太发起的,全都是八大胡同,知道这个八大胡同吗?就是妓院,全都是那个妓女,姑娘,都是一等、二等,不是那下等的,全有钱。这白太太跟这谢太太,就是那个妓女的妈妈,(每人)手里头都有几十个姑娘。她这会就大啦,上丫髻山,就是去6天。篷车瞅见过吗?就是马拉的,一篷车里俩姑娘,搭一个老太太,最多不超过3人,就这篷车足够有四五十辆,头里有卤子、旗子,两人抬的,一人挑的,有这个大板,这叫神耳,打得咣、咣,有这个钟吹,就是仪仗。这一早儿走,你看着有八九点钟的时候,顺她那儿就开始,从这个门框胡同、胭脂胡同、石虎胡同,顺那儿一走就珠市口,一直走着奔前门大街,进前门,奔东直门,到大成庄那一站,今儿就不走了。到大成庄,就不走了。有一个顶香的姓谢,叫谢宽。合着谢太太这攒香会,跟他那个会掺在一块儿,这会又大了。

这个谢宽哪,是个厨子,男的。他顶着大仙姑给人瞧病,这当地什么大成庄,小成庄,酒仙桥,这一带全都上他那儿瞧病去。好比要给你瞧病吧,他就得烧一炷香,那大仙姑得附他的体,会唱的他唱两句,不会唱的他就说:你啊赶紧回去,你到家冲东南走十步,烧点儿纸,我再给你点儿药,哎,就瞅好了这病。那时候医院少,一般老百姓全这么瞧。你瞧病瞧好了,你就得上他这儿还愿来,给他提搂点儿点心,再给点儿钱。他就告诉你啦:咱们四月初几要上妙峰山,你去不去?去,你来了不能白手来啊,得带点儿钱啦,衣物等东西。到了那天,他那儿预备预备,就跟办事似的,一搭棚,大敞车。当地的老百姓连男带女的,四五个人坐一辆大车,中军有两辆大车,打神耳的也有两辆大车。等要调香走会的时候就全都下车,大车在后面跟着,他们一边走一边打一边吹,走。合着这香客,这就叫香客了,全都跟在后面拿着旗子。走到大成庄,在他那儿住一宿。第二天从大成庄走,就到杨各庄,那叫京东头一阵。在杨各庄这儿又住一天,第二天顺杨各庄就到丫髻山了。在丫髻山那儿住两天。

丫髻山今景(定宜庄摄于2007年)

定:那么多人哪有地儿住啊?

关:全都搭席棚,这道上全都有席棚,有茶棚,有小庙子,就是村里的土地庙、龙王庙,这全都接待香客啊。你这儿只要有一个小佛楼,到这个日子,全都预备点儿茶水,给大伙儿喝,他们半道还舍粥呢。不是照这阵儿似的,什么没有。这样,一天到晚,这个道上全都是走会的香客,全都是自发的。各行老百姓全都是自发。烧完了香,这再回来。

定:您父亲太爱玩了。

关:对,他就耗财买脸,不挣钱就干。就不挣钱,助善。就白吃顿饭,不挣钱,是这个。人一般那穷人啊,也有作善的啊。一身一口的,家里没有负担的,就拉洋车,他这也走会,他这洋车不拉了,他到那儿先混两顿饭。就说是高跷,耍狮子呀,要说你这穷人净走会也不挣钱,你还有这工夫走会去,你能说他是穷人吗?这不知道底细的说他不是穷人,知道底细的他家那摆豆汁摊儿,他媳妇看着呢,他不摆摊儿家里没辙,就这么个结算。

定:您父亲说是摆摊,一年也摆不了几天。

关:他净走会去。

定:您哥哥也去走会吗?

关:他不走会。家全走会,就甭张嘴了,甭吃了。我哥哥在家摆摊,跟我妈。

定:那都得靠您母亲在家操持着?

关:啊,对,对。我母亲还成,反正料理这家务这事成。你要是拉出去练两天,她那儿不摆摊,我爸也走不了会了。家庭妇女啊,也不嫌寒碜反正是,那阵儿哪有妇女做买卖的。那老年人啊,脑筋全死。

定:就是您母亲做,别的妇女都不做?

关:别的妇女哪儿有干活的,没有,全都是男的。你看摆摊也挺难的呢,囤豆汁儿去。现在这儿有一个新中街,那地面叫什么地面?保利大厦的北边,有两个豆汁儿房,就那亚细亚煤油的油桶,我哥哥要挑起来一挑,两满桶,我妈那就是两半桶。后来我长成了,我也挑过。

定:您父亲不挑?

关:他要没事他挑,我哥哥挑。再以后就不摆摊了,在家做点手工活什么,糊火柴盒。反正也不能说挨饿啊,也不能说有出息,就这么个。

定:糊火柴盒也主要是您母亲吧?

关:啊对。我爸爸要是挣了钱还不交家呢。你要说家里面有困难了,让你拿出俩钱换二斤棒子面,这不成。你要说是走会去,让你再拿出几块钱来,这成。

定:您父亲在家这么厉害?

关:也不厉害,就是他说了算。

4.粥厂和福音堂

关:那时候有这么一种福音堂,马可福音,基督教的,打着鼓,吹着号,劝咱们老百姓,让你随他这教。那时候北京就有“耶稣庙,瞎胡闹,不为信教为的是这六块北洋造”。怎么有这个口头语啊?就说他这个瞎胡闹。你要是信了他这教啊,他给你找事儿(找工作之意),遛马啊,干什么苦力活啊,给你一月6块钱,6块洋钱啊。那阵儿咱中国警察才挣三块五,一个月!这洋钱有三种,一种是袁世凯的大脑袋,一种是孙文孙中山的大脑袋,还有一种是宣统元年的洋钱,这洋钱最古老了,比大头要早,银子也好,银子一吹就“日日日”地响。咱中国政府没有给老百姓找事儿的,找了事他也不正经干。

定:那信教的多吗?

关:也不少啊,你一信,你就有保障了。他们闹的什么事儿?东岳庙初一、十五开庙,他上庙里头去,咚咚咚吹喇叭:“劝你劝你,老和尚”,那阵儿我小时候,不懂什么叫“劝你老和尚”,敢情是“劝你啊老和少!”这福音堂到每年腊月,那阵儿不叫圣诞节,叫耶稣生日,你只要是上这个福音堂,到那儿听他讲去,哎,一家儿给一份杂拌儿,全发。还开粥厂,打粥,给这穷人一人一份,就是不随他的,也给。

定:您参加过吗?

关:去过啊,我小时候我母亲就带着我去呀,抱着我,那就能领两份,你要一个人去就一份啊。早起进门上那儿领粥去,进门那儿先发你一牌,里头的院子全搭那木头架子,留这么一块人过的地,排着往里走,从那口出去,给他这牌,两边站着俩人。一过,咣,这么一铲子,搁里面,一小盆。那大木桶全这么大个儿,那木铲子有这么宽,他那粥就是小米啊,不是像咱家熬的这粥似的,跟米饭似的,稠的,也不知是怎么熬的。他就这么拿铲子一舀,咣,一份。回家买一个大子儿萝卜干,就着吃了。你要是家里富裕点的,买一包黑糖,这一顿早饭就拿过去了。好吃着呢!晚上还有一顿呢,是这救世军的。咱们政府(办的粥厂)就是早上一顿,救世军的是两顿。

关妻:就这海福寺,外头就有一个粥厂。

关:这朝外七条还有一个粥厂,七条粥厂。这儿还有一个,是救世军的,暖棚。你在外边游动这么一天了,甭管你挣钱没挣钱,就是没有家的,没有地方住宿的人,晚巴晌儿到那儿喝一份粥,就在那儿睡了,这叫暖棚。什么数来宝的啊,什么在大街上要饭的,外来的这个流商啊,他就全都住这暖棚。

定:您信那教了吗?

关:哦,不成,我就信那个佛教(笑)。从根儿就信这佛教,我信释迦牟尼。

定:您信佛教是从您父亲开始的?

关:对啊,他去走会的时候,他那阵儿就信佛教。我们家里都信佛。

旧日北京关帝庙粥厂注223

5.在东岳庙出家

关:北京城在袁世凯、孙中山以后,旗人就见少了。怎么着把辫子全都给削了,是带辫子的全都是旗人多。

定:您梳过辫子吗?

关:梳过,没梳过哪儿成啊,我在东岳庙出过家啊。

定:您怎么去的东岳庙出家啊?

关:那阵儿的出家人没有好人,好孩子不送庙啊。没有说家里头这孩子挺好的,给他送庙里去吧,那还嫌丧气呢。那时候也有医院,就是私人大夫,瞧不好,算了命吧,来个瞎子给您算卦,你许的愿,许到庙里吧,好了,就得还愿。我小时候因为什么去的东岳庙啊?我小时候也就这么高吧,姐姐带着我打粥去,走到这个元老胡同北口,那阵儿刚修这七条粥厂,走到半道有一卖粥的,卖粳米粥,早上卖这个焦圈,马蹄烧饼,这头是砂锅啊,熬着那粳米粥。我正走着,有个小姑娘端着这粳米粥,整个全撒我脖子上了,就给我烫死了。

定:哦,烫晕过去啦。

关:啊,到现在还有这个疤呢。到家以后,反正是有点儿气儿,也不死,也不活,就在地下躺着。那阵儿没有这大医院,找这老中医也瞧不好。怎么办,后来一来二去,就说找瞎子算命,哗啦哗啦求签,这瞎子就告诉说啊,这孩子命硬,签上写着是出家好,得给他跳个门槛,找个命硬的干妈求。那阵儿我爸爸不是在大街摆摊吗,和我妈。朝阳门外有八家大砖窑,这八家窑上的柴火啊,全归一姓郑的老头子,郑二,他管供。他名字叫郑通,在三里屯住,上大街离这儿不远,他就跟我爸爸在这豆汁儿摊,喝豆汁儿说话。我父亲说这孩子在庙里许愿了,郑二说那你让这庙里当家的收下不得了吗,我爸说跟人家说不上话儿,郑二说这当家的是我侄儿,你让他给送去不完了吗。后来我就认郑二这老头的侄儿当师父了。

定:那您找干妈了吗?

关:找了。这干妈得要一个越穷越好的,找了这么一个,叫金干妈,就在庙头里要饭的那个。东岳庙初一、十五开庙啊,她就在庙头里:“大姑姑您给俩,大爷您赏俩。”您要是上庙烧香,拿着两股香,那阵儿一封是五股,两封是十股,您上子孙殿啦,还是上财神殿啦,她把您这香抢过来给您拿着,她在头里带着,上庙里给烧了,这叫抱香。人家烧完香,给她点儿钱,这金干妈就干这个,我认的就是这金干妈。

定:你们原来认得她吗?

关:原来知道啊,我妈在这庙头摆摊,怎么会不认得这要饭的?这金干妈外头是要饭,她那家里头也不是挺难过。后来跟这金干妈年年全都有来往。她的孩子我就不认得啦。

我进庙的时候不到11岁吧,就是当那个老道。我爸爸也请几档子会,就跟聘姑娘似的,敲着,打着,给送到庙里头去。亲戚也来,送两双鞋、袜子,拿着香。后来我就好了,你看这事儿。

定:那您在这道观里头每天干什么?学着念经?

关:那阵儿就是学念经,现在也全忘了。这啊,我出来也就有13岁了吧。出来就因为咱们家穷。那阵儿是狗眼看人低,你要是有钱,那是能耐,怎么全能,怎么全吃香。咱家摆摊,对他就影响不好。也搭着孩子闹啊,里边师兄弟,我跟他两人打架闹着玩,正吃午饭的时候,在厨房这儿打起来,弄着面汤,他烫着我,我烫着他。这师父说你们俩先回家待些日子去吧,就因为这个,就出来了,那孩子也出来了。那孩子后来又回去了。我没回去是怎么回事儿啊?我个儿高,当吹鼓手得穿那身衣裳,我能穿得起来,能穿起来就能挣钱啦,咱也甭回去了。庙门口有剃头的,给他叫过去,把头就算剃了,买几股香到大殿里烧个香,就回来了,不去了。

6.当吹鼓手

定:您打小儿念过书吗?

关:我念过,念过私学,人之初,赵钱孙李。那阵儿哪儿有学校啊,就是这私房里头,找个老师就教这个小孩。那阵儿我笨,可是也念了有四五年吧,要搁这会儿也是中学生,是不是。现在全都就饭吃了。

定:您还笨?您会的,别人都不会。

关:我这是傻奸傻奸的。好事记不住,坏事都给记住了。

定:您打小儿也跟您父亲学了好多本事吧?

关:我就是学吹,吹喇叭。后来我也就是干这个。我这儿合着也就是没师傅,就算半路出山,从小没得干,小时候就是长身子高,能穿得了这衣裳,出去能赚点钱,拿家来能吃饭,慢慢一点一点把我给带出来。这衣裳就跟那唱戏的戏装似的,蓝的。结婚的上面有喜字儿。死人的里头是蟠龙,全都是画的,穗子里有白点儿,你能穿得起这衣裳来,就能挣钱……这吹呢,也得分几种吹法。

定:您主要吹什么呀?

关:我这个呢,得分什么事儿,要是死人吧,就吹那叫“哭皇篇儿”,要娶媳妇吧,得吹那“喜冲冲”。您要好热闹,那会儿时兴这个,咱这儿的姑娘给人家了,人家来了,上这儿娶媳妇来啦,您把门关上不让人进来,这会儿外头吹鼓手就得吹,吹完了,人家说您开门吧,我们接新人来了,这里面的人哪,说你给打一个“麻豆腐大咕嘟”,他点这曲子,这外头就得打,又点一个“赵匡胤打枣儿”,要一杆子一杆子的,外头又得打,他点什么,这吹鼓手就得打。他还单给点儿钱。

定:那时候差不多人都知道这些曲子叫什么?

关:对,对,老一套,民间里头全流传有这个,全知道这个。要是死人,您不能给吹得欢天喜地,就得吹得幽幽怨怨的。

定:那给旗人吹的和给汉人吹的一样么?

关:这全都一样,反正这个做派不一样。先说结婚娶媳妇吧,那时候叫满汉执事。你要是穷人就雇一台轿,就这一台八抬轿子,十六个吹鼓手。要是旗人家结婚,娶媳妇,头里得有四个宫灯,就是现在大饭庄用的那种,不是气死风,天安门城楼上挂的那大红灯笼,大圆的,那叫气死风。要是有钱的主儿,这也得分好几等呢,就说这不太有钱的,您说没钱,他家里吃喝又不着急,您说有钱吧,在旗人上头那一层又没能耐的,就雇十六个灯,十六个响去,叫牛筋泡子,跟气死风差不多,是牛筋的,上面有双喜字儿,里面点着蜡,让一个小孩拱起来打着。头里有旗子,领着道儿,后面吹鼓手给吹吹打打。那更讲究的,十六台嫁妆就得三十二响去,两人搭一台。要是娘家陪的是十六台,赶明儿男家的这头雇的轿子就得二十四个人吹去!有八面这么大的大鼓,那阵儿叫挎鼓,花脖儿挎鼓,头里还有俩喇嘛吹的那号,后面就是乐器了,就是笙竹管笛了,全穿着那花衣裳,这是有钱的。要有二十四个响器,就得有二十四个灯,三十二响器,就得三十二个灯。这是有钱的主。您看咱们城里头金鱼胡同的那中堂,注224礼士胡同的世中堂,全都了不得,梳刘家、乔家、佟半朝、郎一窝,这全都是皇上家的大官啊。佟半朝他这府我就不知道了。反正有穷的,也有阔的。

定:那有钱的,没钱的,还有那中不溜儿的,吹鼓手吹的曲调都一样吗?

关:一样。

定:是不是就固定的那些曲子?

关:那可多了。反正这边死人了吹的,这个我也懂,那边进姑娘娶媳妇吹的,这个我也懂,那边死人找那个和尚吹的音乐,哎,我也懂。

关圣力:智化寺整理这京音乐注225的时候,是我父亲一直帮着弄的,他全都记在脑子里。那个×××,他还不如我父亲,但那人会说,他就留在智化寺了。

关:我在智化寺的时候,有几个小徒弟,是从固安县借来的。有这么一年,马驹桥,注226他们农村里头,生产队有这么一拨音乐,他们叫音乐会,那年上这儿来。他那是民间音乐,智化寺也是民间音乐,他(固安县)那是老百姓的民间音乐,他(智化寺)那是佛教的民间音乐。他上这儿来,就跟到这儿比武似的,你听听我们这儿音乐,你听听我们这儿音乐。那阵儿有我,还有几个老的,有4个人。人家来了就吹,我们这儿也吹吧,我带着小和尚吹。吹的都是这么大的小管,曲子也全都是这曲子,可是智化寺吹这个规矩,听着优雅,他没这个规矩,他这透着野。

后来他这儿有一年轻的,30来岁,他说关老师我吹这个,您听听这怎么样,他拿过这么大的大管吹。我说我就使你这管子,还吹你这曲子,我也给你吹一回,让他们大伙儿听听,他说那好。我拿他的大管子吹一回,他说还是您吹得好。我说咱们这普遍使小管子吹京音乐,你吹大管子,你就不能按这京音乐的口风吹,你得改成大管味儿,吹出河北省的味儿来。

定:就是说佛教的那一套音乐您也会?

关:也会。我到了戏园子,戏园子这些我也会,不单也会,这京剧的您得会京剧的,昆曲的您得会昆曲的,评剧的您得会评剧的。反正我全都懂。

定:您怎么学得这么好呢?因为是门里学的?

关:其实也是在乎自个儿的灵气吧。

和尚庙里头分这个禅的、乐的,分这么两种。禅的就是光会念经,不会吹音乐。您像现在这广济寺、广化寺,这全都是禅的。上二条桥的东口,路拐头,有一关帝庙,这个关帝庙就是乐的,音乐门。这个丁字街,那儿不是有一个教堂吗,教堂的北边有一个椿树胡同,里头有一个嵩祝寺,这南小街上有一个双碑大院,还有智化寺、崇圣寺,这全都是音乐门的。会吹音乐,不是净会念。

定:和尚庙有禅的,乐的,那道教呢?道教哪个是音乐门的,哪个不是?

关:东岳庙就是音乐门。现在他不弄啊,他拿着这事不注重。他没发展起来,这合算就改成禅的了,它这根本是音乐的。白云观是禅的,白云观跟东岳庙不一样,白云观全都是游僧。他从这儿一过,扛着铺盖卷,今儿没地儿住了,可以上他那儿去。东岳庙这个不是,他就跟咱们居家过日子似的,儿媳妇有儿子,有孙子,是一家人。

定:您是说白云观那儿可以挂单,东岳庙不可以挂单。

关:嗯,其实东岳庙你要去也成,吃顿饭也成。可是跟他那性质不一样。这行当里头啊,全有派系,这派性还大,您说您会不成,您不给他蒙住了,您在这一组织里头您混不下去。你看我会和尚的音乐,我这一吹出来他弄不了,你在这里才站得住脚。这里有一种派性。

这东岳庙二次修理好了,他找我,就跟我打听这事,一年开两天庙会吧,他从外头找的这个,还让我去瞧去。我一瞅,我说这不是那么回事,不是您这道教的事儿,你既然要弄就得弄对了,让人一瞅,这不错,这是老道的音乐,这才成啊。

娶媳妇儿的 1939年注227

吹鼓手(白色) 1939年注227

7.依着和尚庙挣钱

关:你看过去街上拉洋车的,有挣钱的,有不挣钱的,他要是就坐这儿跟人聊天,下棋,他这到晚上他也拉不上人。这要是老活动着,别的道我不认得,我就拉东四到朝阳门,5个子儿,再从朝阳门到东四,又5个子儿,要是有这个你就拉,你这不是也能挣点钱嘛。

定:您还拉过洋车?

关:那怎么没干过,没事可不就干这个嘛。以前我不能干的时候,我母亲摆摊,以后我能干了我就拉洋车,当瓦匠,做瓦匠活。那阵儿多大啊,十几岁。

定:一天能拉几趟?

关:反正有就拉,四五趟吧。我这拉洋车是怎么回事儿?就好像票活似的。你是真正拉洋车的,你累了,你的车在那儿搁着,“我拉一趟嗨”,这儿正有个雇车的,我就拉。

定:然后您挣5个子儿,给他两个子儿,您留仨,是么?

关:他不要。那阵儿的车份啊,今儿你挣了钱了,你给掌柜的5个子儿,你没挣钱,告诉说“掌柜的我今儿没挣”“明儿个再说”,这个。不是像现在先交两千块钱,才能出车。他拉一天了,他累了,在那儿歇着呢,我说我拉一趟,拉一趟就拉一趟吧,那阵儿人都不错,都是20来岁。我拉两趟就能挣10个子儿。

定:那时候一天过日子,需要多少个子儿?

关:过日子,那阵儿的钱,有一毛钱,基本就能过了。

定:5个大子儿,是多少钱?

关:5分。5分就好像手里有钱了似的。那阵儿那小孩,这么大点儿小孩,也挣钱。那时候死人,打着那幡儿,使那竹签,使那纸裹的这花柳,一个一个的,那小孩打这个也挣钱,能挣两个大子儿呢。

关圣力:他干的事儿挺多的,还让国民党抓过兵。后来自个儿从沈阳是锦州哪儿跑回来了,没干跑回来了。我推算是在解放战争的时候,不是日本抓的,是国民党抓的。

关:我现在都闹不清是国民党是日本抓的。

定:您父亲那时候还在吗?

关:在。那阵儿我就当和尚了。我父亲活的时候,我当和尚呢。

定:您什么时候又跑去当和尚去了?

关:虎坊桥东面,蜡烛芯儿西头那儿有一个天仙庵庙,我在那儿当了几年和尚,得有四五年吧。就给这老百姓家里头放焰口,念经。那阵儿还没解放,我记得饭馆子还有女招待呢,我有30上下岁吧,结婚了,我户口挪那儿去了,这庙里头不挪户口他不要,那和尚也王道着呢。迁那儿也行,他那儿天天有事啊。

定:您为什么会跑到那儿当和尚去呢?

关:那就不是正式出家了,就是依着这和尚挣钱。那挣钱挣得多啊。要说这和尚庙里头也分几种,这叫子孙院儿,小庙子,就好像穷点儿似的,收徒弟啊,就好像当家的收儿子似的,当家的死了,这徒弟能续上这庙,这是子孙院儿。你要是长春庙就不成了,要是这当家的死了,这得僧录司派,现在就说是佛教协会再派和尚当家,把你这徒弟轰出去,这叫长春庙。这合着天仙庵这小庙穷,这儿的香火少,那怎么办呢,他就聚一拨和尚,应这个民间的丧事,谁家死人什么的,就给人家念经,放焰口。这能挣不少钱。

定:您到那儿现学念经?

关:慢慢就带出来了,甭学,您要吹的经什么的,我全会。可是念的那咒子就不会了。不会呢,天天有事儿,天天有事儿,慢慢熏就熏会了。你像那个庙念经啊,跟广济寺的和尚念经又不一样了。广济寺的和尚念经,念的什么呢,他念的是修身养性、成佛做祖,脱离红尘。他(小庙)那个念的经是什么呢,就是度亡。还单有这么一套经,念的让您就像是听戏似的,和尚戏,一月换一拨,哎,这个。

定:那您后来咋又不当了?

关:后来我这家里头,我大哥活着的时候啊,就不做买卖了,有死人的也上这儿来找他(办丧事)啊,他也应啊。可是我大哥他不会吹,吹出去人也不爱听,他就会眼巴前儿呀,给找个人什么的倒成,他就干这个。这不,他这家里掰不开,就赶紧给我那儿打电话,我就得回家,反正吹什么我不能说好,全凑合。

8.“耗财买脸” 的摔跤手

定(问关):我听关圣力说,您父亲还是您爷爷那时候还会摔跤是吧?

关妻:他就会,他就会摔跤。原来有一个画儿,就是摔跤的。“文化大革命”的时候我不在家,我出去干活去了,让孩子都给毁了,烧了。要留到这会儿合适了。

关:在皇上头里(面前)摔跤啊,得说是头等扑户,二等扑户,三等扑户,这三种人全都摔得好。注228皇上一上朝,这三种人就在殿头里站着。他那意思就是要有外来侵略者啊,危险人物啊,要上殿,只可老老实实给皇上磕头,你只要有一点儿行动,他过去手一揪,就给摁那儿。

定:你们家的人祖上是几等?

关:我祖上不是摔跤的。后来我在解放的时候,跟着这个摔跤的学过。不是有天桥撂地的宝三,您听说过吗?天桥撂地的宝三,沈三,张傻子,注229这全都是摔跤的头儿,那全都在旗啊。

定:都是扑户吗?

关:不是。那是什么,也都是穷的,没辙啊,没有工作,只有干这个啊。所有撂地的艺人,家里全是没有多大的产业,没有多大的收入,全都是街面上的穷人,上这儿去卖艺。也有外来的,唱西河大鼓的王艳芬、王艳蓉,唱河南坠子的,叫什么,这人多啦,全都是外来的。河南的多。

定:西河大鼓是河南的,唱京韵大鼓的就不是河南的吧?

关:京韵啊,也是哪儿的人全都有。这叫跑码头。你看我要会吹会拉,带着人,走咱们上哪儿,天津吧,到那儿混不下日子再回来,混下去,也就在那儿定下来了。

定:你们那时候常去天桥那边吗?

关:也不一定常去,天桥那儿是杂耍地,哪儿的人全有。咱这边旗人多啊,清朝摔跤的都是旗人。这日坛以前热闹着呢,干什么全有,跟天桥似的。一清早啊,有菜市。到下午,这个杂耍场什么的,就全都有了。

定:您说的是什么时候啊?

关:没解放呢,解放以后也这么样热闹。合着我就上那儿去帮场子去,摔跤。这帮场就跟唱京剧的票友似的,帮帮唱,不要钱。

定:这跤怎么帮着摔啊?

关:咱们拿着宝三说吧,我是宝三,我在这儿撂场子,我带着一帮底下的人,有大伙计,有二伙计,有小伙计,我是帮场的。咱这一帮在这儿撂地。摔三下跤就得要钱,大伙得扔点儿钱。有外来摔跤的,全都得先摔过我去。要把我给摔了,就得清场子,这场子就不能在这儿撂啦。要来个外人啊,他(宝三的人)得跟观众说,这是关爷,我不是姓关嘛,关爷今儿上这儿来帮帮忙,哥儿几个,小哥几个玩玩,大家捧捧场。然后派小伙计跟我摔,摔完了三下,要再摔,他就得派二伙计了,二伙计比小伙计摔得又棒又好。这样,我是帮场的,你是挣钱的,他不能把我给摔了,他才能要回些钱来呢。我不能够老摔啊,他手底下有五六个人,顶多我就摔上三场,且到不了摔跤的头儿,宝三那儿呢。人家瞧摔跤的啊,也跟这个球迷一样,你摔得熊啊,人不乐意瞧,不给钱。

后来我在朝阳门外帮场子。朝阳门外摔跤哪儿来的?西单,西单有一个叫“赵四皇上”。在这个西单游艺社,当伙计卖票。他姓赵,叫赵四,是清真教人,回民。搁在这摔跤里头,比起宝三,沈三,张傻子,他不算太好。可是他这老师好,他老师是站殿的二等扑户。他姓什么来着,这在嘴边就说不上来了。

定:那时的人是不是特喜欢玩这个啊?

关:是啊,西单游艺社后面也是一片杂耍地,什么拉洋片的,唱大鼓的全有。东安市场也有这么一个杂耍点儿,有一个跤场,他师傅叫熊什么,熊德山,是在东安市场撂场子。这全都是二十来岁在一块儿摔啊。帮场的也是满世界全去,到那儿人家也是拿我们众星捧月啊,给沏好茶,这位关爷哪儿来的,朝阳门外来的。今天在这儿让人家给捧场,给大伙瞅瞅,人家怎么摔,朝阳门外人家有一套。这样,他把这钱就挣下来了。

定:挣下钱了不给您?

关:不给,这是耗财买脸啊,好这个名,耗财买脸,就是这么个意思。你越摔得好,朋友越多呀,有这么一句话:“跤好朋友多”啊。那阵儿朝阳门外没有不认得我的。

定:我听圣力说了,说您那阵儿特有名。

关:那摔跤场他们挣钱的摔不过我,那阵儿我身体又好,岁数也相当。

定:您怎么学的这个呢?

关:那阵儿反正20来岁,没事早晨全都练这个,玩呢。这日坛、土城全都练这个玩。起一黑早的,就上日坛底下练去,摔跤的,干什么的全有。到(早晨)六七点钟了,就上人市上,找饭辙去了。人市是什么?有雇拉排子车的啊,抬杠的啊,瓦匠啊,抹墙的啊,干什么的全有。这一天找回饭辙了,晚上吃完晚饭,谁家院子宽敞,有这跤场,这小伙子们就全去了,又上这儿玩去了。要不我们那阵儿的人懒啊,全都是吃饱了就得。

定:多潇洒啊,第二天再找第二天的饭辙。

关:那阵儿的人就这样。

定:您说的这个,您有师傅吗?

关:有啊,我那摔跤的师傅叫金二,满族人,他是黄带子,跟皇上是本家,三等扑户。您一打听小金二,小矮个,他跟我爸爸也认得,管我爸爸叫二哥:“二哥,赶明儿这侄子就归我了啊,我教他。”您看我住的现在芳草地这地方,有一个大力神郑四,还一个姓金,可是叫博二,这全都是三等扑户,摔跤摔得好的。

定:他后来不在皇宫里了,他干啥啊?

关:先是站殿,吃这皇上家的口粮啊。后来吃徒弟啊。他岁数大了,有些好摔跤的这小伙子们,请他吃顿饭,那算什么啊,那阵儿有一毛钱就全吃饭了。这博二他什么全不干,住家不知道在哪儿。他儿子在咱南营房拉洋车。他也岁数大了,我小的那时候他胡子就这么长了。这大力神郑四,在天桥沈三那场子给他扫地,他们大伙分钱的时候,给他分出一份来。是这路人后来全都是穷死了,什么全都不干哪,没有说我去找个正式工作的,那阵儿工作也没有。

定(问关妻):大妈您见过大爷练吗?

关妻:见过。

定:摔跤有好多种,您说的这摔跤跟现在的摔跤一样吗?

关:他们这是北京的传统摔跤,给推出圈就算赢。

定:你们摔的呢?

关:得把这人耍起来,啪一下摔在地下,躺在地上就被人摁住了。现在都改成这样啦,这现在得把他摁住,不让他起来,他再挣扎起来,我也不明白这怎么算输赢。这古典摔跤啊,就是两人一搭上了,甭管是怎么躺下的,躺下了就不能再压着人家啦,上头那个就算赢了。

定:你们摔跤是靠什么?靠使绊儿啊?

关:靠使绊儿。一个是走好步,一个是上面得有手。怎么叫手啊,就是揪住哪个地方,什么袖头,领片,腰带那甭说啦,开衩的这儿,你要揪住这儿,你要走对了步,这人才能躺下来。这走步到不了,手到不了,这人也不躺下,不好躺下着呢,谁全都憋着赢,知道吗?

定:那这种摔跤主要是靠腿劲还是腰劲?

关:哪儿的劲都得有啊。摔跤这功夫,你看这练八卦(掌),练太极拳,跟摔跤这功夫就不一样啦。摔跤讲究抖麻辫子,抖铁链子,练大棒子,二棒子。这么宽的木头,这么粗,这么长,这叫大棒子,这二棒子有这么长,这么宽。

定:哦,二棒子是短粗,大棒子是细长。

关:你要练二棒子就是两手这么拧,这地方就起来啦,这么拧。注230练抖麻辫子,抖铁链子,这都是骑马蹲裆式,站好了,拿着这个铁链子,砰,得给铁链子抖出火星来。这全都是摔跤的功夫。要怎么说这也有手呢,你这步跟对方的步走对了,这一对,这就叫倒口袋,这个绊儿就使上了。这脚步也走对了,那一大步,那人就躺下去了。就是那功夫。还练这城砖,把这城砖抠一个跟锁子似的。这叫掷子,注231比城砖小一块,砌墙的砖,这练啊,得扔出花儿来。

定:怎么叫扔出花来?

关:也是这骑马蹲裆式啊,你得走步,自个儿围着这圆圈走步,好像两人摔跤似的。走好了步,这手拿对头了,他再拿这掷子往外一扔,那边的人就得接着,把这锁子的锁当面给拿住,这叫扔掷子。原先我家有一大石头锁,40多斤呢。

那阵儿考侦缉队,不考语文、地理,考摔跤,第一注重你的,就是摔跤摔得好,最重视这玩意儿。日本时候啊,京西有一个门头村,这儿有一个土匪,这土匪心狠手毒啊,在这四郊作案作多了。那时候不是分东郊、西郊、南郊、北郊么,全有这案子。这土匪有两杆枪。房东就报告给官家了。三间新房,他(土匪)住的是东里间,房东说你们要是去,到晚上什么什么钟点去,我只管开边门,东门我就不管了。侦缉队有一个叫李鸿泰的,是朝阳区的人,就代表咱东郊去了。他这个摔跤比枪还快,人家把门一开,这屋门要一响,人就得到土匪跟前,就得这么快。也甭往细了说,这李鸿泰过去,就给这土匪摁在那儿啦。他要没这功夫,他到不了那儿,讲究的是摔快跤,快啊。门头村在海淀那头,快到西郊飞机场了。这都是老事儿啦。

9.婚姻和家庭

定:你们小时候常去东岳庙吗?

关妻:常去。

定:我听说那时候不让小孩去,是吗?

关妻:怕小孩害怕。

定:那没结婚的姑娘是不是也不让去啊?

关:没有,那阵儿东岳庙还有一个月下老殿呢,这月下老儿就是给搭桥牵线的,哪能不让姑娘去啊。

定:你们二老那时候是不是也在那儿让月下老牵的线啊?

关:我这事是父母包办,不要不成,也得亏这样,要是照这阵儿似的自由结婚亏就大了。这里还有一段历史,我们街坊这儿有一个胡大姐,她管我妈叫二大妈。这胡大姐她男人啊,是北京保安队第几大队的队长,驻东岳庙,我妈跟我哥在庙里摆摊,跟这队长什么的全认得,这胡大姐给我说一对象,机场那边天竺那儿,有一个地方叫黑桥,这黑桥有一个恶霸地主,姓宋,这宋家是老两口,就这么一姑娘。这队长托胡大姐给我说,让我上他们家去,跟那姑娘结婚,那阵儿我没事啊,在这警察队里头给我补一个名字,就住在黑桥,住在宋家。这宋家有钱啊,没钱他不能养活这一班的警察队,这警察队在他家住一个班呢,在他家吃。这要成了,我这“文化大革命”……

定:还等到“文化大革命”?土改就给您镇压了。

关:得亏我妈没让去。我妈说搞对象,这媳妇在他们家不成。得亏那个没弄成。那姑娘,那阵儿就烫着大飞机头,好家伙,没解放的时候。

定:您妈还挺英明的。

关:她成天在街上摆摊做买卖。她就说娶媳妇就得娶到我家来,不能让我们孩子上那家去,你就是给他在那儿补一名字也不成。这么样没成,吹了。

定:那您现在的老伴是谁给介绍的?

关:她啊,她姐姐,非要把她给我不可。她姐姐是我姑家嫂子。

关妻:就是亲套亲。他大大是我姐姐的姑婆,他太太是我大姐的姑太太婆。

关:我大妈的侄儿媳妇是她姐姐,我大妈的内侄媳妇是我爱人的姐姐,反正勾着点儿亲。要不然哪儿能要她啊。

定:她们在旗吗?

关:她不在旗,可是她姐姐她们家在旗。她们家那阵儿就说是农村人了,现在不是农村了,马道口,金台路那儿。注232就是老夫妇俩,带着4个姑娘,没有儿子,她是最小的。家里有几亩地,种地。

关妻:有几亩地也是人家的,租人家坟地的房,人家有几亩地就种吧。那坟主姓曲,原来有个第一舞台就是这曲家的。注233我也是听说,具体什么情况我也不知道啦。我爸是瓦匠,一出朝阳门打听赵二爷,谁都知道。

关:他是古建筑。

关妻:他把图纸一铺在这儿,一瞅,就领着人盖起来。像辅仁大学原来就是我父亲带着人修的,现在不叫辅仁大学了,叫什么?

定:现在是北师大的化学系。

关:她有一个大爷是开棚铺的。注234搭殓棚,现在叫架棚。住在国子监。他会武术,是武术老师。

您看您姓定,咱朝阳门外这儿也有一家姓定的。他叫焊活定,他在朝外大街开这么一小铺子,过去老年间老头儿戴的眼镜,没地方可拾掇的,拿他那儿去,手表他也能拾掇,焊焊眼镜杆他也会,他弄点这细活。后来改姓丁了。他怎么会改姓丁呢?他家有一人也好弹弦子,拉弦儿,那时不叫剧团,叫文明小戏儿,在这里头。他家娶个媳妇,给这儿媳妇害死了。大姑子小姑子,给她气受,她们不干活尽让这儿媳妇干,冬天洗衣服,使雪晾出水来,让她洗。后来这儿媳妇实在受不了了,死了。这儿媳妇有一大爷,在这朝阳门里头老君堂住,她这大爷给这定家告了。后来出来个人,把这事给私了了,没告官。给这儿媳妇(送葬)的时候,公公打着幡儿,摔着盆,婆婆在后头给她抱着这罐儿。他家有人在剧团里头,他们家出这事,剧团就知道啊,剧团就给编这么一戏,叫《锔碗丁》。

定:锔碗儿我知道,碗打碎了拿铁钉给锔上,我小时候还有锔这个的呢。

关:对,对。就把《锔碗丁》改成一个《锔碗钉(丁)》,剧团里给编这么一出戏。这旗人毛病儿太多。那老人全都脑筋死着呢!没有公公跟儿媳妇和着的,太少太少了。不像现在这个,我这儿媳妇好着呢对我,出去就搀着我,晚巴晌儿天天给送一盒奶,吃点什么都给我送来。

定:您几个儿子?

关:俩。这是二的。仨姑娘。

关圣力:还有一哥。

10.解放以后

关:你看后来我和尚不干了,我上剧团。1953年上西北军区京剧院,新疆。1956年后半年上朝鲜。朝鲜那儿不是需要这个嘛,慰问志愿军,从文化部给介绍去的,要不然他不要啊。我是第二拨,到1958年归国的时候才回来。这志愿军有三个剧团,听说过《奇袭白虎团》吗?

定:不就是那出样板戏吗?

关:这是志愿军京剧团。我这是志愿军评剧团。还有一个歌舞团,给了沈阳军区。1958年一归国,就把我们这评剧团给江西了。以后从江西回来,那就是粮食紧张的时候,1960年了。

关圣力:他回来后怎么就不干了,我就不清楚了。

关:我吃亏就吃大了。我的主要缺点是什么?文化少,不懂得什么文化,不懂得说今儿咱们说完了,我记下来了。那阵儿我不照这阵儿话多,说话也迟钝。这戏子里头是这样,您在这剧团里头,您得干点儿什么大活,才能给您定工资呢。定不了工资,您这活动不开。旧社会有这么一说,鹌鹑、戏子、猴儿,这三种东西最难鼓捣。这剧团比和尚那派性还王道。

……其实我是真傻,我妈在家的时候,志愿军干部说能把家全带走,全管,都弄好了,可我妈就是不去,故土难离,这事儿,你怎么弄。我是怎么回来的?1959年,1960年嘛,就这时候,就食粮紧张,我妈这儿老是闹病要死,腿也动不了。她(指妻子)在家也老是睡不着觉,这街坊四邻的小子净欺负她。我在那儿也待不住了,得,干脆……

定:那您在外地也待了不少年头呢。

关:老在外头。

定(问关妻):您没跟着出去么?

关妻:我得伺候老的,小的。我婆婆没死几年。八十五六吧。

定:一直就您伺候着?

关妻:可不一直我伺候嘛。后来腿摔坏了,也一直就我伺候着。还有我们那大伯,还有我们那侄女,她5岁她妈就死了。我一过门,她12,我17,这一家的事儿都得归我管。一块儿过,您不管成吗。唉,反正也麻烦。

关:那阵儿我一出去,就叫她带着几个孩子。

关妻:我17岁过这门。

关:她比我小6岁。

关妻:我一结婚的时候还得早上吃饭请安,晚上睡觉请安,一天得请好几遍安。出去回娘家了,得先得给婆婆磕头,磕完头这才走呢。回来了再请安。叫奶奶,不叫妈,“奶奶我上哪儿哪儿”。 请了半年多,后来她发话了,甭请安了,把这免了吧,这才吃饭睡觉不请安了。反正都得按着规矩。

关:嘿,好家伙,那时候的老人没有没规矩的。哪儿像现在,现在儿媳妇是婆婆。