时 间:2007年7月19日

地 点:北京大学医学院宿舍

访谈者:定宜庄

[访谈者按]2007年,也就是为刘老做访谈的4年之后,我才最后将稿子整理出来,并交给刘老审阅。好在刘老并未见怪,他认真读完这篇稿子之后,再次约我见面,没想到的是,这是我与他的最后一次相见了。

2003年刘曾复在家中

那天他家里高朋满座,贵客中有中科院软件所一位姓许的前所长(刘老说他是前所长,但他不承认,这里就不深问了),还有个1983年才出生的男孩子,他们每周几次,按时按点地来听刘老聊天,风雨无阻。我感叹刘老晚年的日子过得丰富。而那天的谈话对象,当然主要是对我,许先生偶尔也有插话。此外,便是欣赏刘老画的脸谱,他说他最欣赏侯喜瑞的花脸,干净,但我其实也看不懂。

刘老聪明,他看了我的稿子,立刻明白我做口述的宗旨,是了解京城的人生百态,所以他讲的,主要是他自幼所见的南城的各色人等,内容虽然不多,但明显的是,他对南城的印象和定位,与当时宣传甚炽的“宣南文化”迥异,也是在如今各种讲述京城的著作中难得见到的。

刘:就是说这种啊,我由小到大一直到今天,瞅着各种的家庭、各种的买卖,各种的沉浮吧,有时候脑子里很有感触。

定:刘老一生看过很多很多悲欢离合的故事。

刘:我父亲吧,在总统府里做过秘书,总统府里多好啊,秘书有五六个,什么也不干,也稍微干一下公事,拟个稿什么的,人家给总统来封信了,替总统回个信,干这个。我看是不累,但是钱挣得也不多,当然那时期也不算少了。等总统没了,我这父亲坏了,搁哪儿都不合适,没有干他这一行的了,没这个角儿了,这出戏没了。他就上颐和园了,和几个老头在颐和园,很风雅,还弄一破汽车,礼拜六送家来,礼拜天早晨还给送回去。注162那时候袁良注163还修了一个马路,极窄极窄的。

定:您说的袁良是原来的北京市长吗?

刘:袁良啊。他由西直门那儿修到颐和园,那么一条马路,也是为的逛园子方便吧,他们就走那马路。原来去的时候觉得很风雅,就把所有的那些诗呀,柱子上的那些字,这个园那个园,把那个纳兰性德的像也给弄出来了,还有西边的小桥,我父亲还帮着修,只修了一个,修五个修不起啊。很风雅。不到半年就受不了了,到了冬天呀,除了树叶子没别的声音,很接受不了,很不好,但是到了夏天不错,我母亲、伯母什么的常到那儿住去,到那儿纳凉,就在大戏台后边。我给他帮过什么忙呢?就给他译音,就把那谐趣园什么的,写成英文,做成牌子,当时我弄了不少这事。我是不在颐和园住,我那时候上清华了。我姐姐她们在那儿住过。

我父亲有意思极了,爱打扑克,爱听戏。我这唱戏跟我父亲太有关系了,他跟那九阵风是莫逆之交啊,我唱戏跟这事非常有关系。他爱听杨小楼,就爱听杨小楼,他一句也不会,连板也不懂,什么都不懂。喜欢作诗,会查《佩文韵府》注164。

许:那是当然的。

刘:会讲四书,得朱注,注165他说的我都不懂,我都不知道他说的什么。所以我这家人很奇怪,他好像对什么都不懂似的,他也看不见我,反正只要看见我就打我,看不见也就算了。

我父亲这辈子没挣什么钱,从我离开我家,他一分钱也没给,都是我和我爱人我们挣的。我有一个叔叔,在日本时期官做得大一点,他写家里的住址写的是我们家,结果报汉奸呢,就把我父亲抓走了。这麻烦了,一抓进去出不来了,可麻烦了,怎么说也不行。后来国民党撤退了,没人管了,他自个儿就回来了(笑)。又过了好几个月,1949 年啊,忽然法院就把我父亲传过去了,他坐监的那地方,在戏校的南边一点儿,那儿有档案哪,一查得给他结案啊,把他叫去,说你没事,你还算是公民,有选举权,回家呢好好学习,就算给他结了案了。他呢,那时候也不知怎么,就成了世界科学社的社员,这世界科学社呢,也是国民党时候的一个地下组织,我就闹不清他怎么就成了那儿的了,那也算一个履历。

许:就算学术团体。比较有名气的学术团体,一查准有,您准查得着。

刘:哎,他就算革命群众了。这世界科学社啊,据我知道是军统的外围,不是什么好组织。

许:那里头什么人都有。

刘:我怎么上学呢,跟孙家有关系,我这姨夫把我母亲给说服了。我母亲不是纪家的嘛,也不大认字,能看《三国演义》,再深了就看不了了,《红楼梦》都不见得看得懂,里头的诗什么的看不懂。他把我母亲说服让我上了学了,后来功课太坏,六年级,开除了,图画及格,《圣经》及格,地理及格,体育及格,剩下没及格的,回家了。后来我姨夫让我上附中。我小时候上学这个,多亏我这姑夫,多亏我这姨夫。我父亲根本不管我。

定:您父亲为什么不管呢?

刘:他不大懂这些事。

定:他不是也中了举什么的?

刘:中举啊,不大管。我父亲搁今天说真是书呆子,可是是好人,我上学用不着什么钱。我叔叔给了一些钱。我叔叔在日本留学,跟孙传芳,还有点钱。我上清华,一个学期才10块钱嘛,4年是80元钱。你要说我将来不实习,不参观,这钱你可以不交,你要是交了80块钱了,到临时你要说不行了,我不参观了,还退给你。国立的。有意思极了,不一次要,一学期交十块,十块钱要是买大袋面的话,两袋半。

定:就是一年的学费了?

刘:你看师大,不要钱还管饭呢。可是有一样,私立学校不成啊。你别上南开、上辅仁、上燕京,这就了不得了。一学期得二百,连吃饭,带交学费,这不得了,一般人上不起,我根本上不起。

小康社会,在银行里头工作,一个月挣一百块钱。一百块钱是利钱,他工资可能是六块钱。夫妻两个,生一个小姑娘,生一个小小子,用一个老妈,每天早晨有个包车,人力车,送他上班,晚上送回来,每礼拜六晚上能听场戏,礼拜天可以请客,在家里斗个小牌,斗个麻将,吃个便饭,一百块钱。但是这一般平民呢。要是一般的小职员,20块钱一个月算是普通的了。你要胡适呢,四百块钱一个月。毛主席不是6块吗。

那时候很复杂,到我们家那些人哪,各式各样的都有。有一个不知道怎么回事,我始终闹不清楚,他姓什么来着,穿洋服,会英文,还信马克思主义。后来也不知怎么着了,解放后忽然露面了,不知道怎么回事,都闹不清楚。

定:总的来说跟你们家来往的还是遗老多一些吧?

刘:都是遗老。还有宗社党张君劢注166什么的,跟我父亲熟极了。后来做官去了好像,还跟我父亲他们照的相,他穿洋服,别人穿马褂,张君劢,后来也没什么关系了。我给你说过那个笑话不是?请的胡老师,二十多岁,穿的马褂,拜老师:大成至圣先师孔子之位,得三跪九叩,拜那个。还请了个河南人教我们书,教我们一个多礼拜我们都说河南话了,教了两年,这老师上开封去了。等我都上了高中了,也不是上大学一年级了,胡老师呀忽然上我们家看我们去了,我记得那时候正吃饭,吃午饭,我父亲赶紧让我接见他,变样了,穿的是很好的一个毛的紫红色的,夹黑,一谈话都谈中二爷。注167

许:革命,革命。

刘:我也不敢问,你不是大成至圣先师孔子之位嘛,这回怎么中二爷?

定:就是您说的这些人随着时代……

刘:北京的事复杂得很,您还得问一些内行。到解放后了,张将军的少爷,外号叫张小傻。

定:哪个张将军?

刘:清朝的张将军,我也不知道怎么就叫张将军。他还娶了一个年轻女人,抽大烟。家里两个大院子,东院就归张小傻住,儿子,还给娶了媳妇。也会开汽车,很早就会开汽车,有时候过年我还给拜年去,小傻呢,还能唱两口。后来到解放后了,小傻不行了,改唱戏得了,就拜个庙,还真有人敢接他,在森隆摆了四桌。等散摊子了不是,人家得跟他要钱结账哪,这张小傻:“写上吧”,人家知道你是谁呀,还“写上”?“当初都在这儿写”,谁认你当初:“你不能走,拿现钱。”这说着来一朋友,人家(跟他朋友)说了:“吃饭他不给钱,四桌呢,让他回去取钱去,你别走了。”把那人给押到那儿了。去了半天,费了牛劲扛来了,扛来一大摞打字纸,说得了,押这儿得了,等手底下有了钱再赎这个。“我们不是这买卖,你就给钱吧,不给钱甭走”。那朋友在这儿哪,说:“得得,今儿的钱我给得了。”朋友说:“我这倒霉,碰上了,给钱不要紧,还押了我两个钟头。”后来“文化大革命”,他那媳妇也离婚了,他自杀了。这都是当年的阔少,清朝的大官张将军,到民国生下小傻来。他娶这夫人错不了,那也是阔家小姐不是?冲钱嫁过来的。到了解放了革命了。小傻就是名字叫傻,倒是也念过几天书,也白念了大概,倒是也不大会什么东西。这种老家是到“文化革命”后才彻底……

我再说一个,丞相胡同。注168丞相胡同有东有西了,东面那个就是潮州会馆,现在那儿还有,里边没拆,可能现在也快保不住了,这边都拆了。为什么叫丞相胡同呢?严嵩的府在那儿,我们一个亲戚吧,住的就是严嵩的府,严嵩的府北边有一个安徽会馆,就是严嵩府的花园,那里边住的有陈家,有孙家,都是我们的亲戚,都做过大官,孙家做过中堂,陈家也做过大官,据说陈家那大官是自杀的,也不知道是犯什么事了,吃那鹤顶红吃的,也不知真的假的,那鹤顶红,是不是就是砒霜呢?注169

许:都那么说。

刘:说是上北京拜客去,死在轿车里了。剩了两个闺女,两个儿子。北边就是孙家,孙家是谁呢?天津的华七爷,华世奎的三姑娘嫁给这个孙大爷,孙大爷上头也不知做过什么,大官也是。

许:是孙宝琦吗?

刘:不是他们家。注170我闹不懂,这家多了。这孙大爷呢,我父亲跟他也认识,跟我是一辈的。我爱人小时候给了华家,注171他们都是排着的,孙大爷生了孩子呢,就管我爱人叫五姨儿,那边的华三姐、华四姐,我也闹不清怎么就成了五姨儿了。

孙大爷是北大毕业的,过的生活很好,很阔,但是老装得有点穷,我父亲老说,这孙大爷的特点就是假。规矩极了,马褂。等到(民国)二十九年,北伐成功,开党义课,我们初三就得上一个小时的党义课,搁到礼拜六,一年一(一年级一班)先上,上完之后我们一年二再上,就一堂课,那时候没有连着讲两堂课的,没有。我们在那儿等着吧,还有我们那三表哥,汪家的三表哥,一瞧来了一个:“这不是孙大爷吗?”孙大爷穿着洋服,是市学部派来的,成国民党啦,在那儿(学孙大爷):“三民主义……”,大伙儿就捣乱。他老想着在附中弄几个钟点的课,教个汉文什么的,后来好容易,大概到闹日本之前,才弄了一班一年级的汉文课,一闹日本了,没人管了,他成主任了。满意了,很满意。有一个会计,叫杨尊伯,我还记得呢,不知怎么跟他不对付,偷偷地使了一个坏,他把那会计给撤了。那人家也有应酬啊,那天是人家家里办丧事,附中这些人全去了,在南房,屋子大,坐那么一排,这孙大爷是主任,去得晚点:“啊,桑兄,李兄,”见了杨尊伯,还杨兄,“你××的,我揍你!”他知道是他给使的坏,大伙儿给劝开了。等日本投降了,这回坏了。完了陈阶平来了。

许:接收,教育部门最高的。

刘:负责的,他去找陈阶平去了,他的意思他还想往上走走,还希望复学什么的,陈阶平说你这是不行的,你是够行政做主任的,但是你是汉奸,不行。

他老家啊一直那么阔,都挺好的,“文化大革命”之前他在六中教书,注172他有个包车,包车啊他坐到罗儿胡同就下来,由那儿走到中南海的旁边,表示我是走来的,带着一个饭盒,吃饭,假装他是吃的饭盒。等大伙儿都吃饭走了,他自个儿就奔中山公园了,来今雨轩,要个汤要个菜什么的。等到“文化大革命”,坏了,派出所都知道啊,打清朝到北洋军阀,以后是国民党,又是日本,以后又是国民党的四年,然后是解放,到“文化大革命”,抄他家了,他爱人早死了。抄出什么东西来了呢?中印边界一套所有的档案,都在他家里头。

定:怎么跑他家里去了呢?

刘:他们祖上就是管这些事的,在清朝。

许:这材料太宝贵了。

刘:我为什么专说这事呢?那阵儿不是闹中印边界问题嘛,他忽然请我喝酒,请我到他家喝酒去。我是浑蛋,我真是浑蛋,他问我,他说你家里,见过老的地图吗?我说什么老地图啊,清朝的。我说我见过不少,我姨夫那儿,就是汪家,好多老地图我都看过,还看过外国的,他说那个时候南边、北边的疆界都不大清楚,那些疆界图都画得清楚着呢。就都写着未定界。我这浑蛋哪,我应该再往下问哪,我不懂啊,我这人脑子太简单了。不懂得,我那时候已经在学校做事了,比他反正活泛点吧,那意思啊,我要能给他介绍一下,所有的档案都在他家里,他要献出去,要点什么,不见得要钱,想要个地位,哪怕来个政协也行,哎,这东西大概没献出去,等到“文化大革命”,全抄出来了,还抄点别的东西,抄点别的东西那就有限了,三希堂的帖子,原件在他家呢,原版的在他那儿,抄走的还有元宝,洋钱,这都有限,把这些东西抄出来了,第二天要开斗,夜里头受不了了……他就认为清朝,几代,他都是很……住的房子就是丞相胡同,后边就是万家胡同,现在没了,全拆光了,安徽会馆也没了。

当初这伙人哪,外头不大清楚,但是他们还真是遗老遗少。还是很老派。

定:就是说他们还是以清朝的遗老为荣。

刘:一是为荣啊,二是怀念。

定:不都是汉人么?

刘:汉人哪,汉人得听旗人的,旗人要是瞧得起汉人哪,就挺光荣了。就民国时候啊,你比如像朱家,就是朱家溍他们家,那都是旗派儿的。其实他们都是汉人。

好比我说朱家溍,朱家会做啊,他们会经营。他们在城里边僧王府,僧格林沁的府,棉花胡同南边,花两千块钱,买下一座王府。注173正门在炒豆胡同,后门在板厂胡同。一到民国啊,王府的后代全坏了,全坏了就卖房。很便宜,才两千块钱,那边就是大花园,这边五重大院子。后来他们就陆续卖,先卖花园,挣笔钱,后卖给大使馆什么的,慢慢地赚回钱。我父亲就不行了,光念书,根本不灵。还有那恽宝惠注174,恽伯伯,也不行,原来在清朝啊,二十来岁就戴红顶,骑大马,有校尉跟着,到了民国坏了,别人都做工作不是?他老没事,又不能给他更低的事,不成,老当什么,参议,给点干修,可是恽大爷祖传的就是这样,有一天坐包车,来了,上我们家,找我父亲:“大哥大哥,借我五块钱,今儿发不出菜钱来了,寒碜这个。”我还记得很清楚,我父亲借他二十五块钱,他都穷到那种程度,还恽大老爷呢。南城这种空架子不少。遗老吧,实际上他算遗少。

定:这都民国时期了。

刘:民国时期,但是他们也愿意以遗老自居,显得辈大一点儿嘛。但是那时候还愿意跟老辈的人交往。譬如梁鼎芬注175,宣统老师啊,他们都管梁秉芬叫老师,那不就是跟宣统同学了么。我还记得很清楚,有个姓吴的,坐一藤椅上,在西廊下,带着我去,让我跪下给磕头,磕头呢,我算是徒孙了,拜老师当徒孙么。他(指刘的父亲)觉得这是挺重要的一个关系,他这思想就是这样一种,跟咱们现在好像出入太大了。你想象不到那时候的人哪,他怎么想提高自个儿地位的这个,他们对什么很重视啊?都一榜的,譬如我父亲吧,常上松云庵注176哪,我小时候也上松云庵去过,还有廊子,挺好的,最近才拆了。还开过同年会,还祭孔,祭孔是在龙爪槐,我赶上过一次。

定:龙爪槐在哪儿?

刘:现在都归了南城,那个公园,陶然亭公园。原来这龙爪槐呢,在北边,在报君堂那块儿,那我都去过,还让我跟着磕头呢。让我学那个礼节。

定:那地方有孔子的庙啊?

刘:不是,就专在那里头祭孔,那里头有一个庙,叫龙爪槐。

定:庙叫龙爪槐?

刘:为什么?那庙里头有好多龙爪槐,那树的树枝子都披下来了。

许:那庙里头供的谁呀?

刘:……不知道,反正里头有和尚,有个大殿似的,摆上一生猪,一个生羊,在那儿磕头。后来都归市政府了。

定:每年什么时候?

刘:我记得我去的那回穿夹袍子。

许:应该是阴历八月,八月十七还是二十七。好像中秋节都过了。

定:是该穿夹袍子。

刘:后头是燉肉,我父亲他们就不往后边去了,别人有去的。

许:这是哪一年,就是祭龙爪槐那时候?

刘:我五六岁、六七岁,1920年前后。

许:到1940年北京梳小辫的我还见过好几位呢。

定:他们还有一个孔教大学呢。

刘、许:有有有,孔教大学注177那是正式的。那是正式学校,在西单牌楼那儿,挺讲究的。那个时候啊,由清朝过渡到国民党的时候,差不多得到1930年吧,这些人也老啦,不行了,下一辈的就上完大学毕了业了,慢慢就逐渐地,洋派比较就……也能游泳了,在北海开游泳池了。我祖母好热闹,那天去了:“我得去瞧瞧这洗澡的”,一去还坐茶桌,进去一瞧,全是男的,就一个女的,再一看坏了,(那个女的是)孙大姑娘,就是我的大表姐。“哎,今天特别是心里难过,怎么一瞧是孙大姑娘,都不穿衣裳在上头坐。”难受极了。孙大姑娘呢,就是我这姑夫家,姑姑家也是中堂啊,安徽孙家的,这孙大姑娘啊,都得念《女四书》,姑夫是桐城派,都得每天到那儿去讲这礼,讲这《女四书》,尤其我们要一去啊,非得叫我们是野小子,让这表哥学这礼貌。等回头这孙大姑娘结婚了,嫁给我大表舅,是我们远亲呢,大表舅是燕京大学毕业的,洋派,这下就变得很厉害。就让我祖母碰见了,心里很难过,怎么孙大姑娘脱了衣裳游泳去了。

所以那时候变得太厉害了。很少变这么厉害的。那种思想,很复杂。你说吃饭吧,吃什么都有,广和居啊,后来广和居关门了,没人吃了,那儿净穷人。注178还有挺有意思的,老便宜坊,鲜鱼口路北口那儿,注179不得了啊,好买卖,后来不行啦,南城没人吃了也就。就仗着各地的棺材铺,卖棺材,后来没人吃了。

定:没人吃是指的抗战以后吧?

刘:不是,我小时候就没人吃了。那好像就是民国初年的时候,就没落了。清朝的时候还行,会馆的举子啊,康南海不就住那儿么,南海会馆北边点儿,北半截胡同,里边卖吃的卖什么。到我生下来之后,就不成了。

定:可我记得很多书上都说北京城最好的时候是20世纪30年代啊。

刘:那时候就是前门大街那块儿,王府井那块儿,那块儿繁华。唱戏的不都在那块儿吗,那块儿有东安市场啊,灯市口,那块儿很繁华,摩登,洋派,很洋派,东安市场里边的买卖是很旺盛的。东城里边有四霸天,有一个郭纪云图书馆,注180在灯市口,可是算东安市场的一霸天,霸占着金融的买卖,都得买他的债。第二一个是森隆注181。第三个是最有意思的,就是长春堂老道,就在一小玻璃房,那算一霸。注182还有一个大概就是卖点心的,那算四霸天。

定:那个长春堂老道,他的买卖在什么地方?

刘:他的买卖就那么一点儿。霸道啊,你要开买卖得给他上供啊,得给他钱,要不他给你拆台。张老道。

定:森隆也是一霸天?

……

刘:北京好多阔家都是书吏出身,浙绍人。我说一笑话,这大孙少爷娶媳妇。他们家(至少)得有五房,大房这大爷死了,他是承重孙,注183到他娶媳妇呢,抬轿子太古老了,怕人笑话,得坐着花马车。但是他们家里又想,不坐轿子不吉祥,所以在大马车里边又搁了一个轿子,这还不要紧,那阵儿新媳妇必须得穿棉裤。

定:那要是夏天呢?

刘:夏天也得穿棉裤,就好像是金银满库,这闹不清楚。(新媳妇)就穿着棉裤,坐着马车里边的轿子,搀下来已经不行了,中暑了,清醒了半天,这才拜的堂。这大孙少爷一直在附中上学,比我还矮几班,他觉得要是能在附中当一个老师,能在上头讲课,就是最得意的事情了。结果他做到了,上的师大,当了教员,他就满意了,他们家里也觉得很不容易。后来“文化大革命”,坏了,是吧,他必然得坏。后来“文化大革命”过去了,他也病了,病在床上,他是老教员啦,学校(的人)都去看他,(模仿嘟嘟囔囔之声):“我要争取入党”,还入党哪!(众笑)

所以我说啊,就那么一个大少爷。他们家的老学保,就是老家人哪,在他家侍候好几辈的那种老家人,戴着白胡子。他家旁边隔壁也是个阔人,有个厨子,这两个人没事啊,因为不能上院里去,两人就在门口交谈交谈。那天厨子又来了:“你们家那大胖少爷怎么着了?”还得“怎么着了?”他的回答太妙了,那老学保:“大口吃菜。”你说这句话,说得简直,可圈可点(笑)。还得说他当时真正的那个样儿,真好。整个当时那生活情况……还得按他本人的声音说才……“大口吃菜”,这挺不容易得的,这种材料啊,不容易得。

定:那您多讲讲不就得了吗?

刘:我正好碰上了,能碰上就不容易。我要是碰不上,没听见那最精彩的,所以有时候我一想啊,社会生活啊,这是真正的生活。

定:最遗憾的是一转成文字,好多精彩的东西就没有了。

刘:还有他们那五爷,燕京大学毕业的。五爷留学了,留学美国。那时候得留学,不留学不行啊,怎么留呢?卖所房子,他为留学随便就卖所房子。他在美国待了九个月,那钱够九个月花的。钱花光了,到了解放了,他就回来了。先到北医,北医太保守,才去留学九个月那不算什么,那就还是当讲师吧,他很不满意。后来正赶上好时候,正好有政策,只要是从美国、从外国回到这儿来,全是三级教授。他这一来到了河北医学院,三级教授,抄上了。捧起来啦,马上说话声儿都变了。要争取入党。

定:刘老的笑话老跟争取入党有关系。

刘:要说这个我还能说,不能登的还有哪。培养他当研究部主任。跟他一块儿做研究的、做工作的人哪,其中有一个叫姚老四,还一个外号叫杨猴,他们仨没出国之前什么都说,等他回来之后一当教授一当主任不是?说话声儿都不一样了。杨猴老说:“这不对,怎么出这声儿了?当初我们说话时他不是这声音啊。”后来一得意,坏了,“民盟”不是有这一说嘛,说“反右”之前“民盟”给党提意见,说要搞好学校,党委必须先退出学校,这个文件我始终不知真的假的。

定:什么文件?

刘:“民盟”的文件,传到北医,让民主党派都学,当时九三学社也是北医主要的民主党派,那时候大家就都在一块儿谈,说这怎么回事呢?问一个姓林的老教授,因为那次开会他去了,他说我倒是去了,去了之后没怎么听,没注意,不知有这事没这事。那时候我是工会主席啊,我说这好像不大对,要按党章第30几条啊,党要指导学校,这和党章不太合。我说咱们这么办得了,我请人去,找负责的那个院长,他是管党的,山东人,把他给请来了,我说我们这儿有个问题看不懂,有这么一条。他说:“哎呀,这我可不懂。”你看连他都不懂,我说咱们就别讨论了,最后就没讨论。全国好多工会主席被划“右派”就因为这条,五爷也上了这当了,嚷嚷起来,坏了,这下可坏了(指被划为“右派”),坏了不要紧哪,夫人上那儿看望,看他早晨四点钟就得起,上车道那儿翻那个石子儿去,晒得已经很什么了,夫人一看那扮相就差点倒下,跟这儿住了一天,一回北京一到家,到前院那上房,一到那儿就躺床上起不来了。没经过那种磨难哪,好不容易啊,到“文化大革命”后彻底,又恢复他原来那三级教授了。

定:够戏剧化的这一辈子。

刘:这是当时那个阔家啊,他就往这方面走。这也是南城的,可是这种南城的外头人并不大清楚。

定:我看到好多写南城的文章啊书啊,很少提到您说的这种书吏出身的这一伙人。

刘:这些人呢,没做过大官,又不是旗人,也只能在南城这儿稍微什么一点儿,但是他没钱,没什么钱。在这边住的都没钱,这是西南城。所以我说别看面儿上还是老爷,还骂听差的呢,骂浑蛋呢,但是,没钱。有钱的都在城里边。南城的东边是阔人,东南城就都是阔人了,可都是商人,像那个盐铺的、布行的,都在那边。可是地位让人瞧不起吧,士农工商嘛,瞧不起。

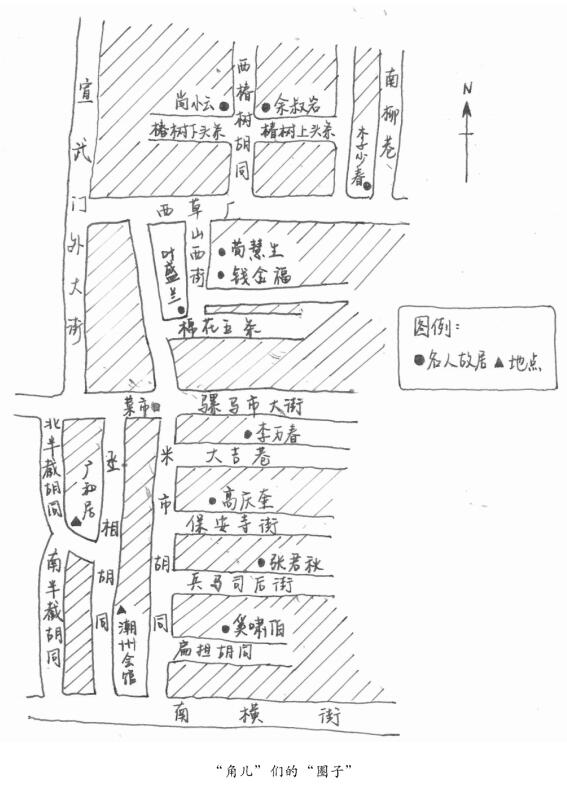

定:我听说南城还有一个圈子,我说的圈子就是人的圈子,都是唱戏的,都住在一块儿,那是什么地方呢?

刘:唱戏的大部分都在南城,你像谭鑫培他们,都住在南城的往西,注184都住在那儿,后头原来都是相公堂子,后来成了妓院。好比我们住的米市胡同吧,包括李万春啊,高庆奎啊,钱金福啊,都在我们那儿住。注185房子便宜啊,房子又挺好。所以都在这儿买房,便宜,有一千块钱能买挺好的房子,有好几重院子。

还有些人哪,我们家没钱不是?我父亲好说话。有个顾七老爷,家里有厨子,家里还有教私馆的,教英文的,他们学生功课都好,不像我似的。后来他养不起了,把厨子送我们家来了,我们家没厨子啊,忽然来一厨子,还带一徒弟,条件是什么呢,来这儿每个月得请一回客,要用这个厨子,每个月就得请回客。你说他养不起了弄我们家,我们家哪儿养得起啊?还得请客,怎么办那就打扑克,也算请客。老熟人嘛,到这儿打回扑克。请客不要紧,每次要用猪油做菜,我就怕吃猪油啊,完了我还看他炼油去,他那徒弟在那儿炼油。还好,这老厨子在这儿待了没几个月死了,就彻底解决了。他们家那个教英文的是师范大学的,他是浙江人,住在南城的会馆,越中先贤祠注186,合着晚上给我补习,老师挺好。到我读初二的时候他跟我说,我在你们家住两天行不行,他们要抓我,他是国民党,人家要抓他,在我们家住了好几天。

定:国民党还有人要抓他?谁要抓他?

刘:张作霖他们,北洋的。

定:太复杂了那时候的政治。

刘:后来他就走了。我记得我上大学了他还来过一次,娶了媳妇,连师母都来了。也是帮人家,人家不好辞他,就推荐到这儿来了,人家也需要钱哪。那时候复杂极了,我小时候碰到好多这种事很复杂。我们家没钱不是?还干这种事,有意思极了。