帝国的西征已经开始,前四幕已经上演,第五幕迎来时代的剧终,并将以最高贵的功绩谢幕。

乔治·伯克利《论在美国传播艺术与学问的前景》,1752年

1861年3月,刚刚组建的邦联政府的新任副总统亚历山大·斯蒂芬斯(Alexander Stephen)在佐治亚州的萨凡纳举行演说。当晚的观众无疑对此十分兴奋。“我的讲话总是被这里的喧哗声和混乱所打断。”斯蒂芬斯有些恼怒,扬言说如果必要的话,他整个晚上都会待在那里,但这并不是因为“我有什么有趣的事情可说”。对于美国内战期间最著名的一场演讲来说,这是一个糟糕的开场。同样,让一些州退出联邦来加入这个独立的联盟国,也绝不是一件顺水推舟的容易事。

如果说亚伯拉罕·林肯将《独立宣言》视为一张为美国未来而开的期票,像斯蒂芬斯这样的南方人则更愿意将宪法视为他们反对建国声音的基石。当然,这份文件的确允许他们这样做。宪法和《权利法案》在很大程度上概述了作为美国人的意义,但对于种族等问题却保持了妥协与沉默。不过,更麻烦的是《权利法案》的最终修正案,也就是第十修正案,其中规定,“宪法未授予美利坚合众国、也未禁止各州行使的权力,由各州各自保留,或由人民保留”。

本质上,最后一项修订案是反联邦主义者的谢幕演出,是他们留给这个新国家的遗产。它保护了各个州的权利,解决了那些害怕联邦权力的人一直以来的担忧。不过,它也为1860—1861年南方各州脱离联邦提供了途径,让1787年费城制宪会议的成果面临分崩离析的可能。1861年3月,斯蒂芬斯发现自己已经走在了这条路上。宪法和《独立宣言》架设的路标是相互矛盾的。这些路标都指向自由,但这自由究竟是谁的自由、是谁赋予的、从哪里来、到哪里去,则要视每个旅行者各自的情况而定。对于斯蒂芬斯而言,邦联的自由建立在蓄奴自由的基础之上,这种自由免受联邦政府的干预(即使是想象的干预)。从南方的视角来看,这个在革命中建立、为革命所塑造的国家曾为脱离殖民控制、争取自由而战,因而现在脱离联邦政府也是一项基本的革命权利。对于美利坚合众国来说,这是一个问题,对于美利坚联盟国而言,这却是一个机遇。

显然,美国革命并没有让美国转变成一个统一的国家,但它的确建立了新的规则,让美利坚合众国这个新崛起的国家及其民族主义能够认清自己的位置。《独立宣言》、《权利法案》和宪法为这个新国家提供了一种特权与保护的复杂结合。不过,在接下来的数十年中,遵守它的人和破坏它的人实在难分寡众。尽管如此,它还是提供了一个目标,即使并不总能实现。不过,有一件事情是宪法和《权利法案》都没有解决的。到1791年时,美国虽然还没有完整地定义,但已经确定了给予“人民”哪些自由和保护。不过,它还是没有明确指出这里所说的“人民”到底指哪些人。直到内战之后,美国才会开始明确“人民”的所指。事实上,如果不是邦联向联邦提出挑战,构建起邦联制下的公民权,美国也许从未打算去明确这个定义。

斯蒂芬斯在萨凡纳演讲的主题正是关于公民权与宪法的。他所提到的并不是1787年在费城起草的那份宪法,而是美利坚联盟国自己的宪法,就在斯蒂芬斯这次演讲的十天前才被一些脱离联邦的州正式通过。如果说模仿是最诚挚的恭维,那么南方人显然认为美国宪法无可挑剔。他们基本上照搬了美国宪法。当然,他们这么做可能也是出于类似“时间至关重要”的考虑。对于一个完全从头开始的国家来说,又要脱离联邦,又要另建政权,如果还要在短短数月的时间里重新起草一份全新的宪法,是不可能的事情。

不过,邦联的宪法并没有全文照搬原来的宪法。事实上,两者之间有着关键性的区别,而这些区别或者说“改良”,正是斯蒂芬斯希望能够向听众们传达的信息。在抓住听众们的注意力之后,斯蒂芬斯向他们保证新宪法“充分保护了我们一切自古就有的权利、公民权和自由”。新宪法吸纳了“《大宪章》的伟大原则”,保留了宗教自由,同时也保护生命权、自由权和财产权。不过,这里面也有一些改动。虽然斯蒂芬斯承认自己对一些改动也并不认同,但总体来说,他还是可以足够自信地宣称新的邦联宪法“无疑要优于旧宪法”。他向听众们担保,最重要的是“那些关于我们独特制度的疑虑,现在都已经永远地平息了”。他承认,正如杰斐逊曾预料的那样,这“是近期的分裂和当前的革命造成的直接后果。”斯蒂芬斯指出,美国的建国理念“依赖于种族平等的假设”,“这是一个错误”。相反,他宣称:

我们的新政府秉持一个恰恰相反的观念;它的基础也好、基石也罢,都建立在以下这个伟大的真理之上:黑人和白人并不平等;奴隶从属于更高等的种族,这是他们自然的、正常的地位。在整个世界的历史中,我们的新政府是第一个建立在这个伟大的物质、哲学和道德真理之上的政府。

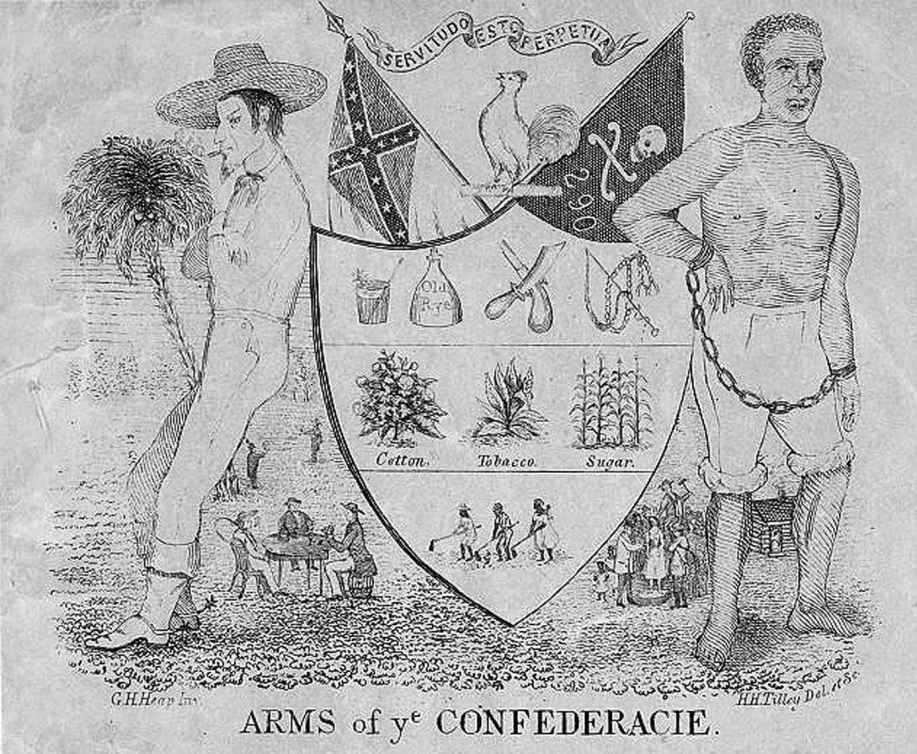

邦联宪法当然会不惜篇幅,以保证蓄奴主的“财产权”不受损害。讽刺的是,虽然美国的建国理想声称人人生而平等,然而,斯蒂芬斯声称独属于邦联新政府的种族不平等观点却在1857年的德雷德·斯科特(Dred Scott)案判决中被写入了法典(图28)。有了这项规定,奴隶制——据称是邦联未来的基石——至少有了成为一个全国性制度的可能。事实也证明,这项制度在邦联内部更能得到保障。

邦联副总统也许可以厚颜无耻地将奴隶制称作邦联的基石,但是脱离联邦的各州却并不会把自己的劳动力体系视为构建一个新的、统一的全国性劳动力结构的基础。斯蒂芬斯在演讲中预期南方会发展形成一种“独立国家”的意识,但事实上,各州发布的脱离联邦的声明中详述了各自脱离的理由,清楚地表明它们都像南卡罗来纳州那样,认为自己“在这些国家中是……独立、平等的”。事实上,脱离联邦的并不是邦联这样的实体,更不是什么可以被称为“南方”的概念。那些州都是独立退出联邦的,也希望在大多数关键问题上能够保持独立。南卡罗来纳州在1861年首先宣布退出,密西西比州、佛罗里达州、亚拉巴马州、佐治亚州和路易斯安那州于1861年1月相继退出,接下来,得克萨斯州在2月退出,阿肯色州和北卡罗来纳州在5月退出。在整个战争期间,4月宣布退出的弗吉尼亚州和最终在6月宣布退出的田纳西州内部一直存在着很大的分歧,前者甚至在自己的领地内又发生了一次脱离,分裂成为两个州:属于邦联的弗吉尼亚州和属于联邦的西弗吉尼亚州。

奴隶制是邦联各州的共同之处,但南方人却更愿意将州权看作是他们的共同追求。而反对奴隶制同样也没有让北方人更加团结。1861年,北方各州关注的焦点是如何延续联邦,而不是废除奴隶制。但在1858年,后来出任国务卿的纽约参议员威廉·H·苏厄德(William H. Seward)就曾指出,奴隶制与自由的交锋是一场“反对势力和支持势力之间不可抑制的冲突”,也是一场必将分出胜负的冲突。苏厄德认为所有试图妥协的尝试都是徒劳的,但他认为这场政治冲突无法控制,并不意味着他认为武力冲突不可避免。他把自己的国家看作是一个“剧场,其中陈列着两种截然不同,正在全面实施的政治体系”[1],一个支持奴役,一个支持自由。当这个剧场变成战场,大部分北方人都只关注症状,解决分裂的问题,而不是去根治病因,解决奴隶制问题。他们与安德鲁·杰克逊一样,都认为必须保存联邦,却不一定都同意废奴主义者的观点,认为奴隶制必须一并被废除。

图28 《你们邦联的武器》。邦联支持者很难一眼就看出这幅漫画的真实含义。它对邦联的批评是隐晦的,而不是公开表述的。它展示了一枚护盾,护盾两侧分别站着一位种植园主和一位戴着手铐的奴隶。护盾中包含着很多与(那个时候的)南方相关的“标准”形象:一杯薄荷朱利酒、一瓶威士忌、一把手枪和一只匕首、一条鞭子和一副手铐、棉花、烟草、含糖作物,以及一些耕作土地的奴隶。图中的棕榈树特指南卡罗来纳州。左侧三位种植园主在玩纸牌,在他们后面,两个男人在进行决斗。右侧一场奴隶拍卖正在奴隶居住的小屋前进行。在护盾上面,邦联的旗帜和一幅画有头颅和十字骨头的旗帜相互交织,两面旗帜之间有一条横幅,上面写着一句格言“奴役是永久的”(servitudo esto perpetua);所有这些陈腐的形象都代表了北方人眼中那个酗酒、赌博、邪恶的南方。不过,在德雷德·斯科特案件判决的背景下,南方不再可能安稳地假定和维持这种永久奴役的观点。在这幅漫画创作的时期,也就是内战激战正酣的背景下,戴着手铐的奴隶脸上的表情明显比阴沉的种植园主更加乐观一些,这当然不是作者有意为之,但鉴于当时的情况,也算是比较妥帖的描绘。由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LC-USZ62-305)。

这一点也许并不会让人感到意外。在南北战争之前,美国人就尊崇联邦,也知道联邦并不坚牢,因而从制宪会议以来就一直努力通过各种政治妥协来维持统一。各州脱离联邦,表明那些妥协和争取都是失败的,在很多人看来,这也是共和政府本身的失败。1844年,塞缪尔·莫尔斯(Samuel F. B. Morse)从华盛顿向巴尔的摩发送了第一条电报消息,上面写道:“上帝创造了何等奇迹?”(What hath God wrought?)莫尔斯提出的其实是一句反问。正如电报的发明者预料的那样,电报带来的传播革命创造了一个“天涯若比邻”的世界,比邮局分发全国的报纸更能缩短人们的距离。上帝创造了一个新的共和国,这个国家由宪法所联结,到了19世纪40年代中叶,又因为电报这种新技术而被联结得更加紧密。到了1861年,当电报终于覆盖整个美洲大陆时,第一条贺电电报的内容表现了这个上帝创造的国家当时处境有多么堪忧;它写道:“愿联邦永存!”这句话更多是一种期望,而不是一种预测。各州的脱离已成事实。[2]很快,这些电缆传递的就主要是战争新闻了。

对于很多北方人来讲,脱离联邦根本不是一项宪法赋予的权力,而是林肯所说的“无政府主义的本质”[3]。正如当时的一幅漫画(图29)所描述的,邦联与撒旦勾结,想要将民主政府清除出地球。美国人知道,这样的政府是一场“实验”。进一步讲,正如《纽约论坛报》(New York Tribune)所言,这场实验关乎“这片西方大陆未来的命运和福祉,以及全人类的希望和前景”。这种观点既呼应了托马斯·潘恩,也预兆了林肯对美国的赞美——他将美国看作“这个世界最后也是最好的希望”。随后,林肯又将这一观点有力地渗入到1863年著名的葛底斯堡演讲中。虽然这些观点在1861年时无疑提升了北方的士气,但通过战争建立“平权的民主原则、普选制和多数人统治的政府”究竟意味着什么,则只有在战争过程中才会体现出来[4]。

图29 《南方邦联的真相!!!来自一位有权势的贵族和他忠诚的同盟们的陈述》(费城,1861)。与上一幅漫画不同,这幅漫画毫无疑问在批判,实际上是在谴责画中的邦联在与撒旦为盟。左边的人物是“大法官暴民法先生”,他背着一罐沥青(代表了南方的联邦支持者所遭受的酷刑,即先在他们身上倒上沥青,再贴上羽毛);邦联国务卿罗伯特·图姆斯手持一份“许可令”(即一份政府批准没收外国财产的证明,在这幅图上,它特指邦联在1861年逮捕福特·普拉斯基的许可令);邦联总统杰弗逊·戴维斯和副总统亚历山大·斯蒂芬斯手持一份名为“我们政府的根本原则”的文件,其中包括了叛国、叛乱、谋杀、抢劫、防火和偷窃。众人身后、骑在马背上的人物是G.T.博雷加德将军。他在1861年4月让查尔斯顿海港萨姆特堡向邦联投降。撒旦和他的属下坐在南卡罗来纳州的棕榈旗下,宣称邦联“是我们的王国名副其实的、恰当的代表”。由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LC-USZ62-89624)。

虽然内战双方都对持久战做好了准备,舆论却认为这将是一场激烈而短暂的冲突。北方人认为,一场大战足以让南方人认识到退出联邦是一个错误,并使邦联解体、重回联邦。南方人则认为,一场大战将让北方人明白,邦联是动真格的,可以通过武力保护自己,并且像《纽约论坛报》主编霍勒斯·格里利(Horace Greeley)等人之前暗示的一样,邦联应该被允许“和平离开”。然而,事实证明,第一场大战为双方都敲响了警钟。1861年7月21日,第一次牛奔河之役(亦称第一次马纳萨斯之役)打响了。像大多数内战战役一样,这场战争拥有两个不同的名字。即使到了今天,使用哪一个名字通常还是会透露出演讲者或是写作者的观点。联邦倾向于使用距离战场最近的水源命名战役(因而是牛奔河),而邦联更愿意使用最近的城镇或交通枢纽来命名战争(因而是马纳萨斯要塞)。即便在这样的问题上,联邦和邦联也不能达成一致。

就在双方第一次大战即将打响之前,一些南方报纸还对邦联在这场被其称为南方“独立战争”中的处境表达了谨慎的乐观。如果“我们取得了胜利,敌人将会被赶到波托马克河对岸,华盛顿将成为我们的领地,”《新奥尔良每日杂闻》指出,“如果我们战败了,我们也有安全线可供退守。”这份报纸的记者镇定地报道称,“我遇到的每个人都满怀信心地期待最终的结果”,实际上,“很难想见我们会遭受失败”[5]。当双方军队在弗吉尼亚相遇时,北方报纸则更加直接地表示,自己一定不会是失败的一方。在那个炎热的七月,观光客们带着食物和阳伞涌出华盛顿,希望可以找到一个有利的位置观战。他们相信联邦军队和邦联军队的第一场战争,也将是最后一场战争。

他们的自信是不合时宜的。第一次牛奔河之役中,邦联虽然没有取得期望中的胜利,却让联邦实实在在遭受了挫败。随着邦联援军那天下午的抵达,联邦的阵线已经告急。联邦军队和旁观者最初还只是执行战术性后撤,但很快就开始迅速且无序地向华盛顿逃跑。就像邦联的报纸所预料的,这座城市现在已经归邦联所有了,然而他们并没有很好地加以利用。伦敦《泰晤士报》的英国记者威廉·霍华德·罗素(William Howard Russell)从华盛顿报道了这场战争。他对于联邦打了败仗、邦联又没有抓住主动权感到不可思议。“这则新闻看起来难以置信,”罗素报道说,“但是就在我眼前,疲惫、沮丧、战败的残军正在经过……”“我不知道为什么博雷加德(Beauregard)没有来,”罗素写道,“从中午开始,我每时每刻都在等待听到他的炮声,这是千载难逢的机会。如果邦联不抓住的话,这种机会不会再来第二次,他们的平庸无能将会被历史铭记。”[6]

1861年7月,在第一次马纳萨斯之役过后,通往华盛顿的大门已经向邦联军队敞开了,但是邦联军队却并没有乘胜追击。在南方指挥官约瑟夫·E·约翰斯顿看来,一部分问题在于邦联军队的自满和混乱。“打了胜仗的邦联军队比战败的联邦军队还要涣散,”他回忆道,“他们相信取得了这场胜利,战争的目标就已经达成,他们已经做到了国家要求他们做到的一切。”于是,很多人“随随便便地就离开了部队去照料受伤的朋友,经常是陪同伤员前往各个偏僻城镇上的医院”,或者干脆带着“战场上获得的战利品”,得意扬扬地回家了[7]。他们的离开至少可以说是为时过早。还有长达四年的战争等着他们。

即使说第一次牛奔河之役是一场虎头蛇尾的战争,它也还是无疑打破了北方的幻想:仅凭一场战争,并不能够把脱离联邦的各州重新夺回来。而对于邦联来讲,这场战争也打碎了它们和平独立的希望。双方都已经明白地看到,这将会是一场持久战,决定最终结果的因素不仅是人,还包括军备物资,士气也是至关重要的因素。这场战争的作战双方都主要由志愿军组成,因而士气绝不是无关紧要之事。虽然联邦和邦联都被迫通过征兵来补充他们所剩无几的部队,但双方很大程度上都还是要依靠自愿入伍来保证战场上的军队数量。一旦最初对于战争的热情消耗殆尽,这种志愿兵役制度就需要一些激励。也许相比南方,北方更需要这种激励。

对于邦联来讲,这场战争从政治以及实际意义上来讲,都是一场自卫行动,也就很快为之正了名。因而,当联邦士兵入侵“南方”领土,对其安全和奴隶制造成威胁时,反对联邦的声音反倒有增无减(地图5)。对于联邦来讲,这个问题绝没有这么简单。在那些涌入革命军行列的国民中,也看不到谁会挥舞着《常识》小册子,或是传诵着《独立宣言》。实际上,这些人根本不会在意那么多。从前那些为保卫联邦而战的修辞也没有让北方志愿军们相信,联邦值得他们为之奋斗,甚至为之付出生命。很多年轻人都倾向于响应战争的号召,因而最初的志愿军热情高涨。不过,几场战役下来,多数时候的胜者都是邦联,因而对这些联邦军士兵来说,骑士交战的浪漫想象很快就不复存在了。“交战当天能感受到战斗的兴奋之情,”1862年,在美国内战中最血腥的一场战役——安提塔姆会战之后,一位联邦士兵写道,“但过后两三天,战争的恐惧就很快袭来。”这种恐惧令人不寒而栗。“无法形容,”另一个士兵讲道,“无法想象,也没有文字可以描绘出我所看到的恐怖景象。”[8]

面对战争的现实,联邦不能想当然地认为他们可以一直为战斗提供支持。1850年,威廉·苏厄德在参议院的首次演说中批评了奴隶制,他认为有一种“高于宪法的法则”[9]。到了美国内战中期,联邦领导者们,尤其是林肯本人,都意识到必须要将北方人的思想引导到一个比保卫宪法更加高尚的事业中去。确切地讲,实际上,直到美国国土上出现了第二个国家之后,现代美国才真正开始形成。

纽约律师乔治·坦普尔顿·斯特朗(George Templeton Strong)在内战头一年指出,“被人称为美利坚合众国的政治实体最终诞生了”。在南方各州脱离联邦之前,斯特朗认为美国“从来不是一个国家”,而仅仅是“不同团体的集合,一旦遇到了严重的冲击,马上就会解体,没有一个充满活力的民族生命来作为把我们团结在一起的核心”[10]。从长期来看,内战为南北双方都提供了这个核心。从短期来看,为延续联邦而进行的战斗促使北方人将《独立宣言》的理念和宪法的承诺相结合,去建造“一个更加完美的联邦”。他们明白自己不能重建一个内战之前的联邦;他们必须努力按照它理应成为的样子来重塑联邦——一个没有奴隶制的联邦。

实际上,在独立战争中,一些南方白人最终也得到了这样的结论。他们意识到如果不废除奴隶制,不将南方的非洲裔美国人武装起来的话,他们的独立事业将会就此断送。不过,其他一些人却认为,这种观念只会导致失败。正如脱离派发言人、邦联军队少将豪厄尔·科布(Howell Cobb)所称,邦联“不能让奴隶成为士兵,也不可以让士兵成为奴隶”。利用奴隶劳工为战争效力是一回事,但把他们武装起来却是另一回事。科布也警告邦联战争部长詹姆斯·塞登(James Seddon)说:“奴隶变成士兵的那天,革命就离结束不远了。”“如果奴隶可以成为优秀士兵的话,”他也承认,“那么我们关于奴隶制的整个理论就是错的。”不过到了这个阶段,邦联已经摇摇欲坠。在它存在的四年中,国外援助一直对邦联避犹不及。只要能获得这些援助,甚至科布也做好了废除奴隶制的准备。他建议赛登,在“采纳武装奴隶这样的自杀性政策之前”,要抓住这根稻草。[11]

科布对奴隶的军事能力一直冷嘲热讽,但并不仅仅是他或者邦联持这样的态度。在战争初期,联邦同样也拒绝过武装非洲裔美国人的想法,不过他们没法为这个政策正名,因而这个政策也就无法维持太久。事实上,自1862年开始,一些联邦的黑人军团就已经存在于官方体系之外。同年,林肯宣布打算解放那些脱离联邦的州里的奴隶,这也为联邦军队在内战中正式接纳美国黑人铺好了道路。随着1863年1月1日《解放奴隶宣言》的颁布,美国迎来了种族关系问题的拐点。林肯宣称“给奴隶以自由”,是为了“保证自由人的自由”。林肯这些话背后的家长主义暗示经常会让现代人感到畏惧。但是想要将这场在许多北方人看来就是为了拯救联邦而打的战争逐渐转变成一场解放奴隶的战争,又谈何容易。

地图5 内战地图

林肯相当清楚,不是每个人都同意他发表《解放奴隶宣言》的决定。一些人的确可以理解事态紧急,但他们是从军事需要而不是道德的考虑去理解林肯解放奴隶的决定。波士顿商人约翰·默里·福布斯(John Murray Forbes)则完全明白,采纳苏厄德提出的“更高的法律”是要承受风险的。这不仅可能会疏远那些合法蓄奴的边境诸州,还会疏远联邦中的保守派,尤其是林肯的民主党反对者们所提出的“宪法顾虑”。“我买来吃的面包,是用那些辛苦工作的农民种植的面粉制造的,”福布斯辩称,“当然可以说我这么做是在帮助这些农民……但我的动机是自我保护,而不是慈善。就让总统先生基于同样的原则来解放奴隶吧。”福布斯建议道:“并且这样来解释,我们的人民也可以轻易理解。”[12]

林肯的确也是这样解释的,但是这并不意味着美国人民因此就可以完全理解。很多人认为,林肯做得还不够彻底,因为在那些忠于蓄奴的边境诸州——肯塔基州、特拉华州、马里兰州、密苏里州和1863年形成的西弗吉尼亚州,奴隶制仍旧没有被撼动。另一些人则认为林肯做得太过分了,因为他挑战了仍旧被宪法所保护的蓄奴权。邦联也许一直都在努力脱离联邦,但这场战争的全部意义在于联邦否认邦联这样做的权力,实际上,也否认它已经从联邦脱离。如果正如林肯自己所相信的那样,这场战争只是发生在南方的叛乱,而不是整个南方的叛乱,那么宪法就仍旧适用;如果它仍旧适用,那么奴隶制就是安全的。

当然,奴隶制并不安全,林肯也意识到了在奴隶制问题上,严格的宪法界线并不能维持太久。林肯能够领悟到这一点,一方面是出于他本人的道德观,另一方面则是源于奴隶们的直接行动。当联邦军队向那些脱离联邦的州挺进时,奴隶们纷纷涌入他们的队伍中寻求保护和自由。那个时代对于种族的态度意味着这些奴隶并不是总能得偿所愿,但他们仍然都在期待联邦军队最终解放邦联的奴隶劳动力。越来越多的非裔美国人开始脱离南方奴隶体系,联邦不得不对此做出反应,而邦联对此则无能为力。

很多南方白人失望地看到,令人欣慰的忠诚奴隶的神话在他们的眼前消失了,一起消失的还有他们的财物——他们的人力“财产”奴隶在离开时还拿走了很多银器。到战争结束时,一些南方人,比如佐治亚州的伊娃·琼斯,仍旧竭力想彻底弄明白自己到底失去了什么。当一个从前的奴隶偷走她的钱时,她感到十分震惊。让她不能接受的是,这些“肮脏的钱财”被用于购置被释女奴婚礼上的所用的“奢侈品和漂亮的服饰”,要知道奴隶制下的法律是禁止奴隶举行结婚仪式的。和很多其他南方白人一样,伊娃显然并不理解奴隶制的废除不仅意味着失去一部分财产,它还意味着一种生活方式的终结。[13]

进发里士满、穿越落基山脉

虽然1861—1865年,联邦的命运尚在风雨飘摇之中,但在那些年里,内战之火主要燃烧在弗吉尼亚州和密西西比州,美国很大一部分土地事实上并没有受到战争的侵袭。林肯劝告他的国民,要实现美国的昭昭天命,不仅需要保持这个国家的领土完整,同时还需要基于种族平等的道德完备。而此时,这个国家的很多公民也正在战场之外实现着他们自己的昭彰天命。当联邦鼓励士兵们“进发里士满”,也就是邦联的首都,并用武力统一美国时,在这个国家的其他地方,人们也在付出同样的努力,用铁路将美国连接在一起。这个时代的美国,说得直白一些,是用血液和钢铁建造起来的。

实际上,正是内战的爆发促进了这场历史学家称之为美国19世纪的“市场革命”(market revolution)的发展;在这一时期,美国从一个本质上地方性的、农村的、主要由农业支撑的社会转型为一个集中的、城市的、主要由工业支撑的社会。这一市场革命同样导致了国家发展焦点的转移,美国不再仅仅关注东部海港及海外地区,而是聚焦于美国西部边疆所提供的机遇,当然,还有加利福尼亚州的金矿区。传播这一领域一直以来都为美国人所看重,它的发展也体现并且助长了这种转型:首先,通过邮局及其递送的报纸,传播形成了一种“想象的共同体”(imagined community),之后,正如电报的发明者所期望的那样,电报成为主要的传播途径,再之后,则是通过运送邮件和乘客的交通枢纽来实现。

这一时期出现了很多工业杂志。这既体现了新兴工业与日俱增的重要性,也表明正在有一场传播革命将商业发展的信息传达给受众。这些杂志包括1857年在圣路易斯创办的《钢铁时代》、1863年改名为《钢铁》的《芝加哥商业杂志》、1855年创刊于纽约的《五金工人和美国制造商通告》(1863年改名为《铁时代》)。仅从这些标题上就可以看出,一个钢铁和工业的新时代已经来临。这一新时代与内战不期而遇,同时又在一些方面被内战所诠释。正如剧作家阿瑟·米勒(Arthur Miller)曾说的,如果报纸(同时也包括这些商业杂志)代表着一个国家与自我的对话,那么铁路则带动了这些对话。报纸和铁路都削弱了地域的阻隔、强化了一种独特的美国民族性的普遍意识。这种意识的凝聚既要依靠钢铁,也要依靠情感和意识形态。至少在理论上是这样的。

美国铁路的发展开始于1827年,当时巴尔的摩的居民希望能够和纽约的经济霸权一较高低,同时也希望拥有另一种通向伊利运河的运输工具,于是便开始修建巴尔的摩—俄亥俄铁路。巴尔的摩为此竭其所能召集社会各界名流参与开工仪式。当年7月4日,《独立宣言》的最后一位在世签署者查尔斯·卡罗尔(Charles Carroll)亲自为这项工程破土动工。在那之后,巴尔的摩—俄亥俄铁路的进度可谓缓慢而稳健。到了1853年,铁路已经向西修建了612公里,到达了弗吉尼亚州(之后的西弗吉尼亚州)俄亥俄河之滨的惠灵。不过,其他州在那时也纷纷开始修建铁路。1835年,根据巴尔的摩一份名为《奈尔斯每周纪事》的综合性商业杂志的报道,民众对铁路运输业带来的机遇满怀热情。铁路一旦建设完毕,乘客“天亮出发,天黑之前就可以”从坎伯兰到达俄亥俄河,从巴尔的摩到俄亥俄州也只需要24个小时。[14]毫无疑问,如此迅捷的交通会造就一个不断扩张的市场。那期《奈尔斯每周纪事》在报道巴尔的摩新兴的铁路事业时,同时还表达了对于西部扩张的兴趣,并描绘了那些乘坐轮船去往西部的乘客们到达密苏里州圣路易斯时的场面,“一副活跃的生活景象,无疑充满了生命力”。在这些到达者中,“有一些家庭带来了自己的马车、马匹、家具、黑奴等,无疑是准备去往内地,”报道里这样写道,“也有很多人换乘另一艘轮船,迎着日落的方向,向密西西比河上游驶去。”接下来的几十年里,美国出现了很多私人铁路公司,其中有些也会和巴尔的摩—俄亥俄铁路公司展开竞争。去往西部的美国人也不再选择轮船,而是越来越多地选择铁路。实际上,铁路成为美国的野心和扩张、平等和机遇的一个最重要的象征。

根据当时的说法,铁路系统已经无所不能,可以联通所有州的人。在1836年纽约的内部改进会议中,铁路被称为“穷人的路”,通过铁路建设,少数人的财富投资给了所有人的未来,无论他们是贫是富。[15]1844年,拉尔夫·沃尔多·爱默生说道,轮船和铁路“就像是巨大的巴士一样,每天穿梭在形形色色各行各业的人之间,将他们牢牢绑在一张网上”。不过,铁路的特别之处还在于“它让美国人更加熟悉自己的土地上拥有的无尽资源”。他认为,铁路把美国人连接在一起,从而“赋予时间新的速度,或者说,它将土地耕作、水源选择、矿藏挖掘的工作提速了五十年……”他总结道:“铁轨就是一根魔术棒,唤醒了土地和河流沉睡的能量。”

对于爱默生来讲,铁路是通往美国内陆的路径。而这内陆,在麦迪逊和杰斐逊看来,就是美国发展和社会稳定的源泉。“对于我们文化中所有过失和优异之事,这片陆地都是天赐良方,”爱默生讲道,“我们栖居的这片大陆为我们的身心提供了药物与食品。它抚慰我们的心灵、治愈我们的疾病,并以此弥补学术研究和传统教育的错误,将我们引入到与人与事的合理关系之中。”[16]爱默生理想主义地祈祷内陆地区可以修正美国的错误,也可以为东部沿海城市与日俱增的人口提供家园和港湾。这些祈祷注入西部发展的神话之中,称为美国最有力、最持久的一个象征。

当然,西部神话既不是埃莫森所独创的,也不是起源于美国。自中世纪以来,欧洲文化中广泛存在着对于神秘西部土地的信仰。对于欧洲人来讲,他们在“探险年代”中的发现提供了切实的物质证据,证明西方存在着一片富饶的土地。到了18世纪,文明必然向西发展的观念已经与美国联系在一起。诗人和早期拓荒者对这些关联都颇为欢迎,他们都认为在这个新世界中可能存在一个个人乌托邦和政治乌托邦。在1793年《美国:一份预言书》(America: A Prophecy)这首著名的诗歌中,激进的英国诗人威廉·布莱克(William Blake)将美国革命比喻为“吹遍美国大地”的天启之“风”,它颠覆了“阿尔比恩的天使”,开创出一片新的“天国之土”。

不过,在半个多世纪之前,这片土地已经被乔治·伯克利(Berkeley)主教认定为是一个“由自然引导、用道德治理”的地方,是“又一个黄金年代/帝国与艺术的崛起”之地,它“不是源于老朽的欧洲/而是源自青春的欧洲/当神圣的火焰赋予她生命/将为未来的诗人所传颂”[17]。独立战争时期出现的象征美国的美国国玺就显示出,美国人已经将共和国试验这种想法看作是一种开辟新“黄金时代”的尝试。

因此,到了19世纪,美国的盎格鲁—撒克逊人已经把西部当作是拓荒精神的天然家乡和出路。拓荒精神作为这些欧洲人与生俱来的特质,将他们带到了这个新世界。和第一批探险者一样,19世纪的拓荒者将他们试图征服的这片大陆描绘成一片处女地。美国西部是一片可待开掘的土地,一片未被探索、杳无人迹的荒野,掌控这片土地本来就是美国的昭昭天命。在这种背景下,伯克利在18世纪所写的关于美国可能性的文学评论再一次被政治家和印刷商等人重新解释,出现在了杂志和印刷品上。他们共同呈现的美国并没有像期望的那样特殊。

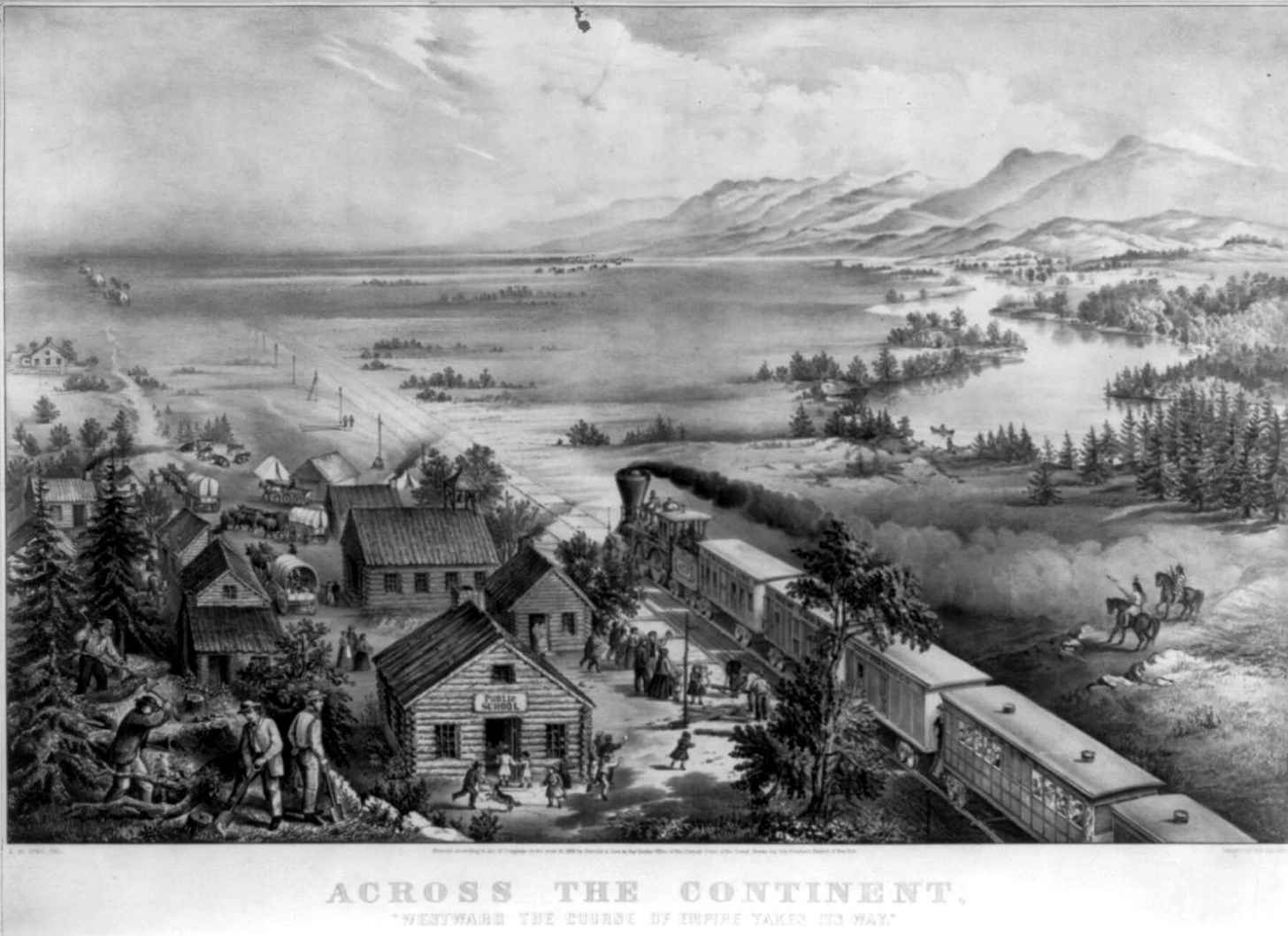

“帝国的西征已经开始,”伯克利宣称,“前四幕已经上演,第五幕迎来时代的剧终,并将以最高贵的功绩谢幕。”内战时期的一些绘画作品表达了这样一种观念:美国才是人类文明注定的归宿。其中最著名的一幅画,也就是伊曼纽尔·洛伊策(Emanuel Leutze)在1861年绘制的《帝国的西征已经开始》(Westward the Course of Empire Takes its Way),如今被挂在了美国国会大厦里。除此之外,还有一幅画,也就是约翰·加斯特(John Gast)在1872年绘制的《美国的前行》(American Progress),生动地表现了美国的西征运动、移民精神的活力,以及拓荒者的技术优势。加斯特描绘了这样一幅画面:美国人在19世纪中叶向西部进军,伟大的哥伦比亚女神一路为他们串起电报线。不过,对于19世纪的美国西部扩张运动,信息量最大的一幅作品来自一位不太出名的艺术家范妮·帕尔默(Fanny Palmer)(图30)。帕尔默同样借用了伯克利的著名诗歌,但这幅作品却不那么具有寓言性,而是运用一种更加现代的表征手法,描绘了一列驶往尚自然荒野的列车。这趟列车在画中形成一条清晰的分界线,将欧洲社会和土著美国人区分开来。

图30 《横跨大陆(帝国西进的征途已经开始)》,作者范妮·帕尔默(纽约:柯里尔和艾夫斯,1868年)。这幅版画清楚地将蒸汽火车左边西征途中的白人文明元素与右边的美国土著人生活并置在一起。在左边,殖民者正在砍伐森林来建造他们的学校、教堂、小木屋,以及图片左上方正在驶向远方的有篷马车。电报线杆和铁路平行前进。当然,如今对于这幅画的理解也许和它对19世纪普通人的吸引力非常不同。即便如此,这幅画还是让观众从土著人的视角来感受它,这不仅因为所有这些“行为”都是发生在白人殖民者一侧,也因为当这幅画作出现的时候,美国观众已经对哈得孙河派引人瞩目的景观画作十分熟悉,也对托马斯·科尔、弗雷德里克·丘奇、艾伯特·比尔施塔特这些艺术家,以及他们所传达的民族主义信息并不陌生。美国内战临近尾声之时,艺术批评家詹姆斯·杰克逊出版了《艺术观念》(1864年)一书,其中贾维斯指出“基于美国的现实以及人民的喜好,真正的美国派绘画是……风景画”。这些壮观的美国自然景象绘画中弥漫着美国民族主义,也的确形成了一种国家认同感,不过,随着美国以进步之名对大自然的破坏,这种国家认同感也遭到了损害。简而言之,即使是帕尔默这幅简单直接的版画,对于当时的观众来说也不是完全没有问题的。由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LC-DIG-ppmsca-03213)。

然而,美国人却发现,他们朝向光明前行的冲动与野心多少被一些难题所阻碍:这里面既有非常实际的现实问题,也有政治问题。尽管爱默生相信铁路有潜力连接整个美国,但19世纪中叶的美国人并不能像他们希望的那样,轻易到达这个国家的任何地方。南北铁路线上的巴尔的摩等城市有着不同的轨距标准,也制定了早期的环保法案,迫使铁路建设在中途不得不变道前行。而东西铁路线上面临的不是现实问题,而是政治问题。直到内战爆发,南方反对派遭到议会除名,第一项《太平洋铁路法案》才在1862年得以通过,并且在两年之后又通过第二项铁路法案。当然,南方人并不反对建设横贯北美大陆的铁路,恰恰相反,他们只是希望任何一条这样的铁路及其带来的利益都可以绕道南方。

实际上,在1861—1865年期间,南方政治声音在美国议会中的暂时消失倒是为一系列有助于西部开发和北部发展的法案开辟了道路。美国于19世纪30年代开始讨论修建横贯北美大陆的铁路,但直到1863年才开始动工,最终完工则要等到1869年。这项工程计划从两线同时动工,其中一线在联合太平洋铁路公司的主持下从艾奥瓦开始动工,另一线则由中央太平洋铁路公司从加利福尼亚开始动工,按照计划,两线铁路会在中间汇合。然而,太平洋海岸一端的工程如期动工,但东部工程因为战争的影响,直到1865年内战结束时才正式开始。东部工程为大量内战退伍老兵提供了工作机会,其中很多人都是新近来到美国的移民,并且在战争期间已经对铁路建设的技术要求很熟悉了。不过,对于西海岸一端的工程,劳动力却是一个大问题。为了解决这个问题,大量的中国劳工被引入美国,从长远看来,这也给美国的共和平等理念提出了挑战。

事实证明,美国在地理上的距离要比生理上的差异容易克服得多。美国一方面意图通过铁路建设连接北美大陆的两端,另一方面又在这片大陆的东部进行着一场内战,在此过程中,美国人发现种族问题无法回避。当联邦和邦联双方的军队通过武力解决争端时,这条横贯北美大陆的铁路所起到的作用,仅仅是为种族冲突打开了一片新天地。

南方奴隶发现内战为削弱白人霸权提供了机会,而意识到这一点的并非只有他们。居住在规划内铁路沿线的土著人也开始发起挑战。内战期间,划分东西部的边界线绵延约2400公里,分为三个主要地区:大平原、落基山脉和内华达山脉。最早一批来到这里的白人主要是矿工、传教士和犹他州的摩门教殖民者,也包括一些暂居的猎户、勘探者和商人。在横跨北美的铁路建成之前,很多移民者都通过俄勒冈小道进入内陆地区,这条小道始于密苏里州,穿过内战期间和19世纪末期成立的各州,包括俄勒冈州(1859年成立)、堪萨斯州(1861年),内布拉斯加州(1867年)、爱达荷州和怀俄明州(1890年)。

俄勒冈小道北部的一些地区发展十分迅速,比如黑奴德雷德·斯科特度过大半生的明尼苏达州。1850年,这里的白人居住人口仅为6000人,到了1860年,这一数字激增至约17万。两年之后,《宅地法》得以通过,这项法案为了鼓励白人移民,将约1000亩的土地分配给所有愿意建设明尼苏达州的申请人。不过,土著人仍旧占据人口的大多数,直到1874年勘探者在北达科他州黑山的一个苏族人居留地发现金矿,才有15000名白人移民在数月内纷纷涌入。

内战期间,大平原地区也有大概25万的土著人口。当地经济主要依靠野牛养殖业,当时的规模大概有1300万头。这些土著人分为不同的部落,比如夏安族、阿拉帕霍族和苏族,他们在政治和文化上相距甚远。比如,苏人种族还包括七个不同的部落群体,其中有三个西部族群(统称拉科塔苏族)和四个东部族群(统称达科他苏族)。这些族群占据着后来的明尼苏达州和落基山脉的大部分土地。可以想见,土著人与白人的关系,以及土著人内部的关系也因此变得十分复杂。

对于很多土著部落来讲,白人移民的到来是一种骚扰。对于其他一些土著部落,这些殖民者甚至算不上骚扰,几乎没给他们留下什么印象。还有一些土著部落认为,在印第安族群中的各个利益群体之间持续进行的战争中,这些白人移民可以成为潜在的同盟——这种同盟不一定是并肩作战,但也会在政治意义上发挥作用。不过,白人与印第安人的接触只能重蹈覆辙,土著人和外来者很快被迫做出选择,要么白人,要么“印第安人”。在面对“野蛮的”土著人时,白人移民也许已经强化了他们对于自身与文明的观念,但是在这个过程中,与此同时,他们也在土著民族之中唤起了反应。到了19世纪末,出于明确一种跨越部落差异的独特“印第安性”(Indianness)的需要,土著部落之间的分界线开始变得模糊。到了20世纪,各个印第安部落中已经产生出一种概念上的、有时也是实质上的,对于盎格鲁帝国主义的反抗。和殖民时期、内战期间一样,身份在冲突中被建立起来。

一些冲突经常可以是摧毁性的。1862年,明尼苏达州的白人移民和土著人之间爆发战争(这场战争被称为苏族大起义或达科他战争),这场战争的直接导火索并不是铁路,而是因为白人移民在扩张过程中不可避免地制定了一些土地条约,给当时的局面造成了困难。制定这些条约的初衷是希望将这些领土的法定所有权转移给联邦政府,重新为土著人在西部边疆分配一块越来越小的居留地,同时为那些失去土地和生计的人提供经济赔偿。然而,赔偿的发放本身不仅损害了传统的部落关系,还经常会被推迟。1862年,当时这笔关键的资金被延迟发放,同时又赶上农作物歉收,一些最南部的达科他人遭遇了饥荒。一场冲突在这样的困境中爆发,导致几百人丧生,但这仅仅是开始,西部土著人和新移民之间的对抗在之后又持续了几十年的时间。

明尼苏达州第一任圣公会主教亨利·本杰明·惠普尔(Henry Benjamin Whipple)一直都担心美国历史会反复循环,害怕白人移民与土著部落之间会形成一种长期的暴力关系。“一次又一次,”他在回忆录中写道,“我公开地表达过这样的观点:人类历史中很多事实都确定地告诉我们,一个肆虐抢掠的国家终将偿以鲜血。”[18]他并不是第一个持此观点的人。1859年,激进废奴主义者约翰·布朗在弗吉尼亚州哈珀斯费里领导了一场失败的战斗,其初衷是在南部各州煽动起大规模的奴隶起义。他同样声称“这片罪恶土地上的罪行只有用鲜血才能洗清”。虽然布朗一直是个崇尚暴力的人,而惠普尔是个以和平著称的人,但他们各自的视角并没有想象中那么不同。其个人观点也许千差万别,但是当他们面对种族冲突的现状时,观点又是令人沮丧的相似。

在分析明尼苏达州这些“伤痛岁月”的原因时,惠普尔的观点是比较成熟的。在那些有时是蓄意的种族敌意中,他看到了问题的根源。从民族和国家的方面考量,土著部落都占据了一个不稳定的中间地带。联邦政府虽然将他们视为一个独立的民族,但同时又认为“一个民族是无法生存在另一个民族中的”[19],这句话将土著部落遗弃在一个法律上属于无人区却又真实存在的土地上,而实际情况是,很多白人男性和女性又非常渴望来到那里。结果,正如惠普尔指出的,土著部落并不享有任何主权,即使他们有,白人社会也绝不可能“允许他们在履行一个民族自我生存所需要的职责时,行使他们的主权”。正如惠普尔所理解的,在内战的战场上和西部的冲突中,民族的生存都是主要的问题所在。民族生存和公民权是美国自建国以来就面临的问题,但直到内战结束后仍然没有给出任何答案。内战仅仅为这一历史悠久并将持续存在的激烈辩论添了一把火。

惠普尔声称:“这个国家不容许有任何不公存在。”到了内战结束、联邦获胜之时,在许多人心里,尤其是林肯心里,这种想法是最重要的。再次当选总统的林肯将目光坚定地投向了内战爆发的原因及其最有可能的终结方式,他将这场两败俱伤的冲突理解为奴隶制不可避免的代价。“我们满怀希望,我们热诚祈祷,愿这场可怕的战争灾难早日结束,”林肯讲道,“但假若天意要这场战争延续下去……直至奴隶在皮鞭下流淌的鲜血,用刀剑下的鲜血来偿清。”他强调,美国应该准备好为此付出代价。同时,林肯还强调美国人“不要对任何人怀有丝毫恶意,而是对所有人都抱着好感”,以此让联邦再次团结起来。[20]当林肯发表此次演讲时,邦联作为一个国家正面临灭亡,它的事业几近崩溃,以至于它的一些政治发言人和军队领袖都开始愿意摧毁邦联建立的基石——奴隶制。而联邦在几近完成重新统一美国的事业时,则面临着重建一个全新的美国所带来的挑战——在这个国家中,将会有一项宪法修正案最终彻底废除奴隶制,另外一项修正案则会明确定义并且保护公民权(图31)。正如林肯在1863年宾夕法尼亚州纪念葛底斯堡阵亡士兵的演讲中所说的,这是一个“孕育于自由之中,奉行‘人生来平等’原则”的国家。林肯提醒他的听众们,进行内战是为了美国可以“得到自由的新生,并且使这个民有、民治、民享的政府永世长存。”他在1865年2月1日签署了第十三修正案,这项修正案规定“在合众国境内或受合众国管辖的任何地方,奴隶制和强制劳役都不得存在”。他清楚地表明,对于他自己和很多美国人来说,废除奴隶制绝不仅仅是一项战时举措,也不是一种军事需要,而是为了履行这个国家道德上的昭昭天命。

当然,林肯并没能在有生之年看到美国履行这种天命。1865年的耶稣受难节当天,这位通过四年战争将联邦团结在一起的总统被邦联的支持者约翰·威尔克斯·布思(John Wilkes Booth)枪杀。重新团结联邦的重任,也就是通常所称的“重建时代”(period of Reconstruction,1865—1877)则落在了他人身上。不过,林肯所设想的国家重建问题,远不仅仅包含在政治上将邦联各州重新归并到联邦体系之中,实际上,他的设想也远不止是维持南方与北方的稳定关系,或者从根本上消灭奴隶制。在美国,种族关系问题一直都比这些事情更加复杂。

图31 托马斯·纳斯特《奴隶解放》(费城:金和比尔德,约1865年)。托马斯·纳斯特是一位著名的政治漫画作者,在美国内战时期、重建时期一直到19世纪后期,他定期为广受欢迎的北方杂志《哈泼斯周刊》供稿。他的漫画作品也出现在《纽约新闻画报》和《伦敦新闻画报》上。他最广为人知的是在19世纪60年代后期以及整个70年代对纽约政治腐败的批判。他的大量漫画作品以南部遭受种族隔离的美国土著人、中国劳工和非裔美国人所面临的不平等为主题。这幅欢迎奴隶解放的作品对奴隶制废除之后的未来表现出乐观的态度。图片中间部分描绘了一个非裔美国家庭在舒适的室内装潢中获得了他们在奴隶制之下绝不可能获得的安全。1863年《废奴宣言》的作者林肯的画像被挂在了室内的墙上,同时也被画在了这幅漫画的中间底部。这幅漫画左边表现了奴隶制作为一种体系所带来的恐惧(奴隶拍卖、鞭打和烙刑),右边并置着自由带来的好处(自由民的家、上学的孩子,以及工作所获的薪酬)。由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LC-DIG-ppmsca-19253)。

1790年的《国籍法案》规定只有“自由的白人”才可以获得美国国籍。这项法案在颁布之后被数次修订。尤其在1870年,随着第十四修正案于1868年颁布实施,新的《国籍法案》开始允许非裔美国人成为美国公民。“所有在合众国出生或归化合众国并受其管辖的人,都是合众国的和他们居住州的公民,”第十四修正案最终明确规定,“任何一州,都不得制定或实施限制合众国公民的特权或豁免权的法律。”它进一步宣称:“不经正当法律程序,不得剥夺任何人的生命、自由或财产;在州管辖范围内,也不得拒绝给予任何人以平等法律保护。”在这项宪法修正案中,美国明确界定了公民权利,同时也否认了1857年德雷德·斯科特申诉的合法性。在原则上,一切再清晰不过。但事实上,推行这一法案的步伐却极为迟缓。

一个世纪的征途

联邦在内战中的胜利很容易会造成一种假象,让人们误以为内战前后的美国在道德和物质方面存在着清晰的差别。实际上,一个人越是接近胜利,对胜利的认识就越难捉摸。北方在内战中“获胜”,但为此究竟付出了何种代价却甚少有人谈论,历史学家和公众都只是在思考着南方失败的代价。内战之后的数年中,这个国家显然也在西部征途中“获胜”。不过,在20世纪那些令人痴迷的电影,尤其是“西部电影”中,这场胜利的真实面貌及其局限性都被过分简化了。从黑白电影到彩色电影的转变固然简单,但这些电影对于西部历史的演绎却不能轻易为黑人与白人的冲突涂上绚丽的色彩。西部本身也做不到这一点。人们对于美国种族图景的定义和辩论,恰恰是基于西部那些戏剧性的、充满感召力的景象,而不是内战的战场景象。这场辩论旷日持久,因为种族问题并不是一个直接简单的问题。

当然,这并不是说内战就必然是一个直截了当的问题。当这个国家从冲突的中心——联邦将军尤利西斯·格兰特(Ulysses S. Grant)和邦联将军罗伯特·李(Robert E. Lee)之间的战争,以及种族问题上的激进派和保守派之间的政治斗争——转移到别处,他所面临的危机在1861—1865年,以及随后的几年里,面临着更为复杂的利害攸关的问题。新近的美国移民大多从北部登陆,并居住在那里,这场战争为他们提供了一个机会,让他们得以证明自己对美国的忠诚,与美国的机会平等理念结盟,虽然他们不一定同意新萌生的种族平等理念。不过,在联邦军队中,少数族裔组成的军团经常会担负各种任务,不论他们是爱尔兰人、印第安人还是非裔美国人。

即使是非裔美国人这样在美国内战中占据如此中心位置的群体,他们的动机也没有那么简单。非裔美国人的主要领袖弗雷德里克·道格拉斯(Frederick Douglass)主张武装起他的黑人同胞,其倡议被认为是一种普遍观点。“一旦让黑人佩戴上U.S.的黄铜字母、衣服纽扣印上老鹰图案、肩章绣上步枪图案、口袋里再装上子弹,”道格拉斯声称,“世界上就没人再能否认,他们理应享有美国公民的权利。”不过,也有一些人并不同意这种观点,他们认为非裔美国人“一旦被列入战争名单,只会白白送命却一无所获”,他们不该认为自己有义务“在那面从不保护他们的旗帜下战斗”。

然而,为了自己能够被美国接纳而加入战斗只是其中一个原因。一些人参战只是希望保护自己的家园不被美国侵犯。威斯康星州格林湾部落的梅诺米尼人、 奥奈达人和斯托克布里奇—猛西人自愿为联邦战斗时,根本没有考虑到公民权的问题。他们仅仅是希望保护自己的土地免受白人的进一步侵犯,希望自己的参战行为或许可以迫使联邦政府意识到他们的权利。不过,和美国黑人受到的待遇一样,格林湾诸部落加入军队的要求最初遭到了联邦的拒绝。威斯康星州的民兵指挥官奥古斯塔斯·盖洛德(Augustus Gaylord)仍旧坚持认为“只要文明世界里还有足够的志愿兵,就没有必要屈尊让印第安人参与到这场我们同胞之间发生的冲突中”,因为这些潜在的同盟本是一群未经开化的异族。这当然是一种种族主义观点,但它并不一定与土著志愿兵的独立野心全然相反。

在加利福尼亚州,围绕着接纳还是排斥土著人、同化还是隔离新移民的各种议题尤其突出。在东海岸,议会艰难地通过并且施行了第十四修正案这一对于美国公民权至关重要的契约文件。同时,在这个国家的另一端,人们正在与国家扩张和移民问题苦苦斗争。造成这种紧张状态的原因很简单:取得美国公民权和国籍有两条途径。一种途径是生于美国。然而,仅仅出生在名为美国的土地上并不够,1884年有关土著美国人公民权的“艾尔克诉威尔金斯案”一项法律裁决就没有判给艾尔克公民权。不过到了1898年,另一例针对华人子女公民权的“美国诉黄金德案”却又最终判给了黄金德公民权。另一种途径是成为美国人。但是这种获得身份的途径有时会遭到在种族和宗教问题上的反对者的指责,这些指责虽然不完全是,但大多数时候都是聚焦在移民问题上。在加利福尼亚,就是中国移民的问题。

由于前一年在那里发现了金矿,加利福尼亚州在1849年加入联邦的决定大受欢迎,并且迅速被接纳。加利福尼亚州最开始的宪法与美国其他各州并无区别,第一项条款便指出“所有人生而自由独立”,拥有生命权、自由权和财产权这些“不可让渡的权利”,上述权利受到属于人民的政治力量的保护,并通过一个“为人民获得保护、安全和利益而建立的”政府来表达。其中没有规定任何种族或者人种之间存在差别。不过,30年之后,加利福尼亚州对宪法进行了修改,1879年的州宪法提出了一个非常不同的议案。虽然“白人移民和非洲后裔移民”与“土生土长的美国公民”享有同样的权利,但上述权利并不能扩至所有人。州宪法宣称“中国人,痴呆和精神病人,或被宣判犯有可耻罪行的人”无权“行使州内的选民特权”。除此之外,加利福尼亚州的任何商业活动都不允许雇佣“中国人和蒙古人”。如果这还不够的话,州宪法还规定“所有加利福尼亚州的法律”都“只能使用英文实行、保存和发布”。

最令人感到惊讶的也许并不是这些排斥性条款会被写入宪法,而是它们竟会被写入了加利福尼亚州的州宪法。在加利福尼亚州加入联邦时,就已经因其潜在的财富吸引了数量可观的移民。同时,在它还是西班牙和墨西哥的旧省上加利福尼亚时,就已经居住着大量来自墨西哥的西班牙语土著人口。美墨战争结束后,双方在1848年签订了《瓜达卢佩—伊达尔戈条约》,其中规定墨西哥割让上加利福尼亚和新墨西哥领地给美国,在这些地区居住的墨西哥人也就自动获得了美国公民权。因此,在加利福尼亚州,有关州宪法的争论也就比其他很多州都要复杂,但最终也有可能出现一个包容性的公民权概念。

加利福尼亚州在加入联邦时已经是一个废除奴隶制的自由州,不仅如此,在制宪辩论的过程中,参会者也非常强调那些“墨西哥血统的美国人”与美国本土公民应该享受平等的待遇。金博尔·迪米克(Kimball H. Dimmick)作为代表之一参与了会议。他最初来自纽约,1849年当选为圣何塞市市长。在会议中,他强调“在土生土长的加利福尼亚人和美国人之间”不应该设置任何“分界线”。他的支持者们,也就是那些具有墨西哥血统的人,现在“都声称自己是美国人,不会同意被当作少数族裔看待,”他解释道,“他们都将自己归为美国人”。因此,“不论来自哪个国家”,他们都“理应被当作社会主流对待,”金博尔总结道,“他们相信从此以后自己将会被视作是美国人。”最终通过的州宪法在很大程度上反映了这一立场。此外,考虑到加利福尼亚州人口的双语特点,它还使用了英语和西班牙语两种语言发布。但是,加利福尼亚州的这种状态并不能维持太久。

1849年,加利福尼亚州在种族和语言方面仍持有包容的态度,但是到了1879年,它却不可思议地开始公开秉持排华立场。从很多方面来讲,这种转变都与美国的发展趋势一致。这些趋势在内战之前就已经存在。实际上在那时,南方和北方之间与日俱增的敌意转移了反对移民,尤其是反对天主教的社会情绪。不过,这种社会情绪在殖民时期就已经存在,并且一直都是北方政治、宗教和社会图景中一个固有部分。19世纪50年代,持有排外立场的美国人党(或称无知党)的短暂出现,显示出这种趋势的持续性和局限性。当然,很多联邦的少数族裔军团,尤其是爱尔兰人在战争中表现英勇,试图对抗这种反天主教的偏见。但是在加利福尼亚州这种地方却收效不大,一方面是因为西部沿海州距离东部战场太过遥远;另一方面则是因为加利福尼亚州的本土天主教人口和天主教移民、新教移民相互融合,这让以新教徒为主的精英们感到惊恐,因此在这里,反天主教情绪的程度更深。

美国历史经常出现这样的情况,一旦人们认同了一种外部威胁,那么即使他们分歧再大,也会团结在一起。在当时的加利福尼亚州,人们心中的威胁来自于中国人。中国劳工被引入美国,是为了修建能够统一美国的铁路,而最后他们至少在种族问题上统一了美国,让种族问题的风头盖过了威胁到加利福尼亚和全国稳定的宗教分裂问题。仅仅在1870—1880这十年间,中国移民的数量就从不到100人激增至超过10万人。在此之后,由于1882年议会制定《排华法案》营造了排华的社会情绪,禁止中国劳工继续移民美国,中国移民的数量才随之下降。

内战即使没有全然中止移民行为,但也已经减缓了其速度;同时,它虽然没有完全压制美国的排外情绪,也在一定程度上减弱了这种声音。不过,在战后的几年中,两者却又卷土重来。在这片托马斯·潘恩描绘的“人类的庇护所”的土地上,尤其是在这样一个将潘恩的乌托邦蓝图真正凝结为自由女神像(1886年)外形的时代中,对于移民的敌意看起来也许有些自相矛盾。不过,那些倡导“所有美国人享有相同权利”的人却发现,内战和接下来的宪法修正案——也就是三项“重建修正案”——都没能为建构一个包容的新美国国家身份提供实际的土壤。第十三修正案已经废除了奴隶制;第十四修正案已经明确了公民权;第十五修正案也确保了各个种族的投票权(当然,女性另当别论)。理论上讲,拥有了这些修正案,美国就可以期许一个更加积极的未来。但实际却证明,想要挣脱过去的牵绊,即使不是不可能,也要经历千难万险。

至少按照美国最重要的讽刺作家之一马克·吐温(Mark Twain)的话来讲,伯克利主教在18世纪所期许的美国新的黄金时代,在19世纪末不过仅仅是“镀金时代”(The Gilded Age)。1873年,随着马克·吐温与好友编辑查尔斯·达德利·沃纳(Charles Dudley Warner)合著的《镀金时代》一书正式出版,“镀金时代”一词便开始经常被用来指称内战结束到20世纪初期之间的时代。虽然这本书精辟地控诉了当时政治的腐败和精英群体的权力滥用,但从理解这段时期的角度来看,这本书也许有些误导性。

战后美国经历了一段快速发展时期,其中大规模的移民居功至伟,同时,这也得益于技术进步,尤其是1865年之后的交通革命所做出的贡献。不过,学者们总是轻易将城市化、工业化和移民这三驾马车视为引领美国发展的动力,认为这些积极和消极的力量将美国推向了20世纪,推向了具有全球影响力的“美国的世纪”。在当时看来,这个过程并没有事后看来的那么具有决定性。当时的美国人当然是将之视为整个国家的转型时期,但影响这种转型的因素既有源自过去的财富,也有来自未来的诱惑。

内战已经从经济上击垮了战败的南方白人,对他们来讲,过去也就成为殖民传奇的黄金时代。这种传奇既是短视的,也是虚构的,它假定了一个战前的过去,那里生活着心满意足的奴隶、漂亮的美女、风度翩翩的绅士,还拥有风雅的生活方式。在这个后来被称作“旧南方”的所谓“新南方”中,他们既听不到绑在一起的奴隶向南行进时悲伤沉重的脚步声,也听不到拍卖台上的痛苦呻吟。在他们对于邦联死亡将士的记忆与纪念中(图32),南方白人基于自己的战败以及与美国其他地区的区别,建立了一种独特的公民传统。1866年和1867年的《重建法案》规定,先前的邦联各州仍然实行军事管制,联邦军队在1877年才最终撤离。为了使南方各州的立法机构批准第十四修正案,很多之前的邦联支持者被要求宣誓效忠这个国家。这些人因此只能从“败局命定论”(Lost Cause)的文化建构中寻求安慰。这种文化在重建工作开始后逐渐发展起来,一直持续到20世纪。当然,讽刺的是,事实证明邦联的主要事业,也就是南方黑人与白人之间的种族分离,远没有遭受失败;恰恰相反,它才刚刚开始。

图32 《被征服的旗帜》(新奥尔良:A.E.布莱克默,1866年)。哀悼邦联军战败的乐谱封面。这幅图片描绘了一面落在大炮上的邦联旗帜,旗帜周围长满了野草。题目借用了“享誉邦联的诗人”艾布拉姆·瑞安同年发表的诗歌。瑞安在《被征服的旗帜》这首诗中写道:“叠起那面旗帜,因为它已疲惫不堪/它的四边凄凉地垂下/叠起它、折起它——它胜过一切/因为没有一个人去挥动它/没有一把剑去拯救它……叠起那面旗帜,温柔的、缓慢的/温和地对待它——它无比神圣/因为它遮盖着死去的人们/不要触摸它——也绝不打开它/就让它在那里低垂、永远被妥善地放置/因为它的人民已经没有了希望。”由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LC-USZ62-91833)。

奴隶制有不同的内涵。它是一种残忍和恐惧的体系,也是一种身体利用和经济剥削的体系,但它并不是一种隔离体系。在战前南方,黑人与白人毗邻而居。在战后几十年中,他们才开始逐渐疏离。后来,很多之前的邦联州通过了《黑人法典》,试图通过合法的形式,将南方非裔美国人重新置于近似奴隶的位置。因为缺少奴隶制时期对于日常接触和行为进行管理的法律,新的种族法律开始出现。在奴隶制中,制定法律的目的是为了维系美国南方的“黑奴制度”,但是美国东部沿海地区,以及整个西部的土著和移民的经历清楚表明,奴隶制废除之后的种族法律并不仅仅是南方才有,法律中的条款也没有特别针对南方。

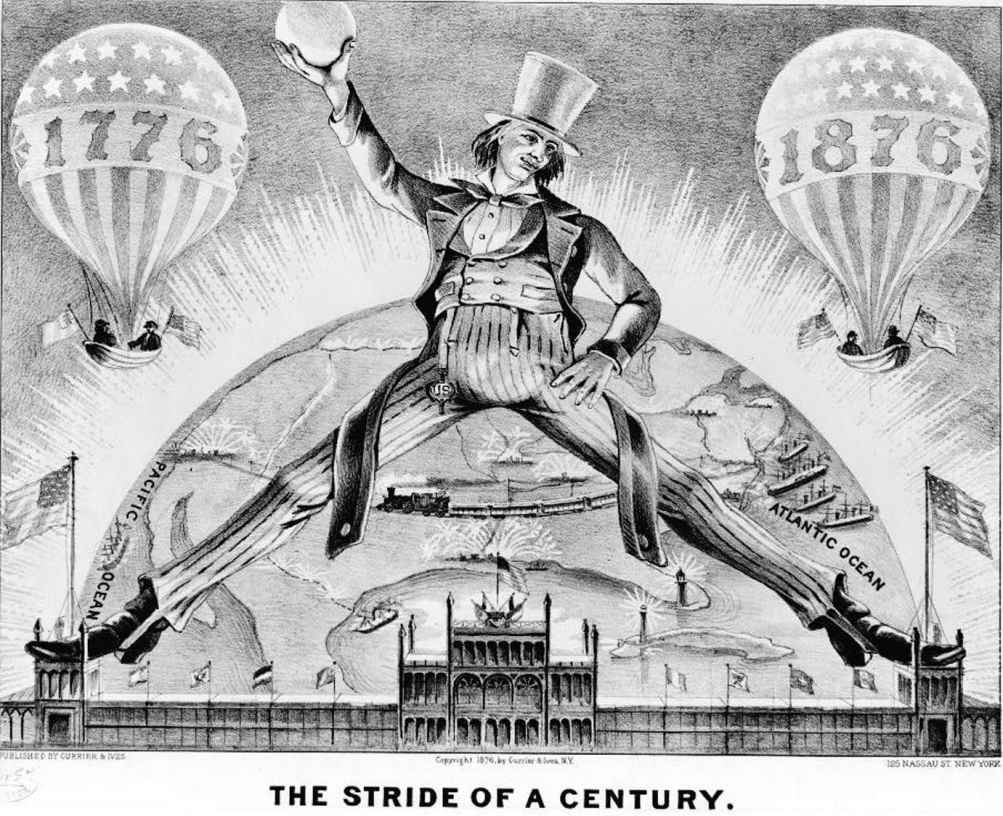

美国的重建过程一直持续到1876年才告一段落。在那一年,思考着过去的不只是南方白人。1876年正值美国独立百年,一位叫作贝亚德·泰勒(Bayard Taylor)的诗人,也就是1876年7月4日国家颂歌的作者,深思了美国独立以来第一个百年的发展历程(图33)。对于泰勒来讲,独立百年的庆典是一次“绝对可靠的测试……准确评判了我们坚定热情的力量……今后我们再也不会看到这样隆重的纪念日。我们投身于生活之中,英勇奋斗,这给了我们足够的理由将它铭记于心;生活的记忆也会将我们与之相连:它又无比遥远,并因此变得传统而庄重”。独立百年的庆典给美国提供了一个革命的避难所。这场革命发生在足够遥远的过去,为国家团结创造了必要的神秘感;它与当下的距离却又不算疏远,足以让人们忘却这个国家在近些年来所承受的两败俱伤的冲突。[21]

图33 《一个世纪的征途》(纽约:柯里尔和艾夫斯,约1876年)。这场百年纪念活动的形象是年轻的“乔纳森大哥”,之后,“山姆大叔”取代他成为美国的象征。在图片中,“乔纳森大哥”双脚站在美洲大陆的两端,铁路越过美洲大陆。在“乔纳森大哥”身下、图片的中间,画着1876年费城世博会的主要建筑。由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LC-USZ62-106472)。

不过,1876年,当这个国家在庆祝百年独立之时,它尚处于危机之中。南卡罗来纳州、加利福尼亚州,以及其间地区的街道上仍能看到经济萧条、政治腐败和种族冲突的景象。美国人有理由在国家主权方面感到自信,但是在文化方面却丝毫得意不起来。到了1876年,美国是一个成功的、政治团结的、生机勃勃的国家,但是它的国家身份仍旧充满冲突。同样是在这一年,艺术、制造业和土壤、矿业产品世界展览会(简称世博会)在费城召开,占地两英亩。世博会的游客们却没有机会思考这个问题。摆在他们眼前的是各种美国丰富的自然资源,以及1776年以来科技进步的成果。

升降机、发动机、电灯、矿产、陨石、大理石、电话、打字机、亨氏番茄酱不过只是当年费城世博会中展出的一部分产品。会场中还摆放着代表美国本土物种的填充动物玩具,其中有鹿、海象和北极熊。在展会举办之时,这些动物已经面临着来自移民的威胁。展会之后不到十年,曾经在大平原上漫步的1300万头美洲野牛已经因为狩猎而面临灭绝的危险。到了1883年,野牛数量仅剩不到1000头。这就是美国为进步和生产力所付出的代价。

生产力或产品本身并不是美国的全部,更重要的是生活在这里的人。在这个意义上,世博会并不那么值得庆祝,反而值得引起充分的担忧。对于土著人口来说,他们当中的一些人依靠大平原上迅速衰减的畜群为生,他们的命运并没有世博会上展现的那么振奋人心,他们的未来也没有那么充满希望。他们是一群生活在美利坚的有色土著人。但是在1876年的费城,他们却不再是活生生的、正在呼吸的人,而变成了不会说话的模型。虽然在展会上,美国土著人被视作是静止的动物填充玩具,但实际上他们却是非常活跃的。在蒙大拿领域的小比格霍恩河边,乔治·卡斯特(George Custer)上校败在了苏族首领“坐牛”和“疯马”的手下。在百年独立庆典期间,战败的消息传到了费城。

因此,在美国百年独立的那一年,美国人不仅需要思考他们的国家已经走了多远,还需要思考他们仍要继续走多远。对于这样一个移民国家来说,所有这些问题——人民是谁、作为美国公民意味着什么、美国人拥有怎样的公民权——仍然是一个反复存在的困境。美国建国之时的那些理念当然是具有包容性的,但事实上其包容性却相当有限。

从19世纪的医生和作家奥利弗·温德尔·霍姆斯(Oliver Wendell Holmes)将美国人描绘为“现代世界中的罗马人——被同构的伟大人民”,到1908年伊斯雷尔·赞格威尔(Israel Zangwill)在著名的戏剧《熔炉》中提出的美国社会“熔炉”隐喻,多年以来,有很多名言表现了与克雷夫科尔所说的“美国人,这种新人”同样的意思。[22]美国已经为实现这种理想提供了途径,但却缺乏足够的动力。麦迪逊害怕这些法律变成一纸空文,但这种担忧在美国历史中的很多时候都变成了现实。《权利法案》并没有能够保护非裔美国人免受白人至上主义极端分子的侵袭,也没能捍卫那些在二战期间被投入拘禁营的日裔美国人的宪法权利。

可以说,在20世纪的反共恐慌中,以及在20世纪50年代众议院组成的调查委员会,即众议院非美活动调查委员会的行为中,这种忽视基本原则的倾向达到了最恶毒的巅峰。从这个委员会的名称中无疑可以看出一种恐惧,而这种恐惧实质上又导致了现代的政治迫害。不过,其实当这个新国家在思考美国的意义,以及作为美国人的意义时,这种恐惧就已经存在了。它在内战之前和内战期间一直存在,并在边疆地区真正涌现出来。

出于管理土地的考虑,联邦政府自1787年《西北法令》以来,明确了这些地区只是法律和实际意义上的过渡州,并将很快变成联邦真正管辖下的州。出于管理人口的考虑,政策中也加入了一些过渡性元素,但这些元素被过多的成见和偏见所阻碍。一直以来,这些成见和偏见使他们中的大多数人无法获得国家归属感。随着联邦在1865年赢得内战的胜利,同时也随着第十三、十四修正案相继通过,非裔美国人至少在法律层面上成为具有选举资格的“美国人”。奴隶制被彻底废除,但事实证明支撑奴隶制的种族意识却变得更加富有韧性。在下一个世纪,种族区隔和种族差异在大多数情况下都会成为国家发展的基石。而需要面对这一令人困扰的现实的绝不仅仅是非裔美国人。

注释:

[1]Seward's 1858 address can be read in full at: https://www.nyhistory.com/central/conflict.htm (February 10, 2010)

[2]Morse and 1861 message both quoted in Jill Lepore, A is for American: Letters and Other Characters in the Newly United States (New York: Alfred A. Knopf, 2002) 10, 154.

[3]Abraham Lincoln, “Message to Congress in Special Session, ”July 4, 1861, in Roy Basler (ed.), The Collected Works of Abraham Lincoln, 11 Vols. (New Brunswick, NJ.: Rutgers University Press, 1953) Vol. IV, 438.

[4]New York (Daily) Tribune, November 27, 1860.

[5]New Orleans Daily Picayune, June 29 and 26, 1861.

[6]William Howard Russell, My Diary North and South (Boston: T.O.H.P. Burnham, 1863) 467-468, 470.

[7]Joseph E. Johnston quoted in John G. Nicolay, The Outbreak of Rebellion (1881.Reprint. New York: Da Capo Press, 1995) 211.

[8]Samuel Fiske (14th Connecticut) and diarist from 9th Pennsylvania, both quoted in Stephen Sears, Landscape Turned Red: The Battle of Antietam (1983.Paperback Reprint. New York: Warner Books, 1985) 347.

[9]Seward's speech was delivered on March 11, 1850. It can be accessed at: https://www.senate.gov/artandhistory/history/common/generic/SpeechesSeward NewTerritories.htm (February 20, 2010).

[10]George Templeton Strong's diary entry March 11, 1861, in Allan Nevins and Milton Halsey Thomas (eds.), The Diary of George Templeton Strong, 4 Vols (New York: The Macmillan Company, 1952) III, 109.

[11]Howell Cobb to James A. Seddon, January 8, 1865, “Georgia and the Confederacy, ”The American Historical Review, Vol. 1, 1 (October 1895): 97-102, 97-98.

[12]John Murray Forbes to Charles Sumner, December 27, 1862, in Sarah Forbes Hughes (ed.), Letters and Recollections of John Murray Forbes, 2 Vols. (Boston and New York: Houghton, Mifflin and Company, 1899) I: 350-351

[13]Eva B. Jones to Mrs. Mary Jones, July 14, 1865, in Robert Manson Myers, The Children of Pride: a True Story of Georgia and the Civil War, Abridged Edition (New Haven and London: Yale University Press, 1984) 554.

[14]Niles' Weekly Register, November 28, 1835.

[15]Nicholas Faith, The World the Railways Made (London: Pimlico, 1990) 67.

[16]Ralph Waldo Emerson, “The Young American, ”1844, in Joel Porte (ed.), Essays and Lectures by Ralph Waldo Emerson (New York: Library of America, 1983) 211, 213-214.

[17]George Berkeley, “Verses on the Prospect of Planting Arts and Learning in America, ”written in 1726, published 1752, in Rexmond C. Cochrane, “Bishop Berkeley and the Progress of Arts and Learning: Notes on a Literary Convention, ”The Huntington Library Quarterly, 17:3 (May, 1954): 229-249, 230.

[18]Henry Benjamin Whipple, Lights and Shadows of a Long Episcopate (New York:The Macmillan Company, 1912) 105.

[19]Whipple, Lights and Shadows, 124.

[20]Lincoln, “Second Inaugural Address, ”March 4, 1865, in Basler (ed.), Collected Works ofAbraham Lincoln, VIII, 333.

[21]Bayard Taylor, “What is an American?”The Atlantic Monthly, Vol. 35, No.211(May 1875) pp. 561-567, quotations pp. 562, 565-566.

[22]Oliver Wendell Holmes, The Autocrat of the Breakfast-Table (1858): 18.