中国制度与文化的发展是富有连续性的,一脉相承的情况非常明显。官阶制也是如此。先秦的五等爵号,在清朝仍被使用着。“大夫”、“将军”之名,也被沿用二十多个世纪,尽管它们有时是爵,有时是官,有时是阶。

战国秦汉的“天地变局”造成了巨大历史断裂,但制度文化的连续性,在其间依然存在着。“连续性”体现在两个方面,一部分是周代真实政治制度的继续变异,另一部分是战国秦汉儒者的“托古”建构。这二者也不是截然两分的。前者要依靠文献记述而流传下去,记述时难免发生润饰损益;后者“托古”也利用了真实的历史素材,在此基础上踵事增华。那么中国史的制度连续性问题,在相当程度上也是个“文化”问题。在连续演化着的文化系统中,不但保留着古老的制度信息,而且还以“化腐朽为神奇”的方式“深加工”那些信息,再反馈于现实政治。作为“典范”影响后世的周朝政治传统,一定程度上又是战国秦汉儒生“建构”出来的。

两千多年来,士人在维系中国文化制度的连续性上,居功至伟。战国秦汉间虽“礼崩乐坏”,仍有士人在其间继往开来,传承“古礼”。随这个阶层在汉朝再度崛起,中国制度史上,逐渐出现了一场“古礼复兴运动”(1),并在新莽时形成了一个高潮。魏晋间的制度动荡,再度引发了人们对“周礼”的向往,据说是源于“周礼”的三年丧、五等爵、国子学之类制度得以出台。南北朝“复礼”之事不断升温,对“古礼”、“古制”的热情延续到了唐代中期。汉唐间行政等级与礼制等级的不少变动,跟那场“古礼复兴运动”相关。

周代品位结构的特点就是“一元化”,繁复的古礼既是其体现者和承载者,也是在“一元化”观念下被编排出来的。早期中华文明对社会等级秩序的基本想象,就蕴含在古礼之中。秦汉帝国等级制的缓慢“一元化”进程,虽是专制官僚体制自身发展的结果,但儒家礼制的推动之功也不能忽视。包括了繁多生活细节的古礼等级,充分体现了“品级、等级和阶级的高度一致性”,在结构上是“立体”的或“复式”的,并且是以“数字化”的形式表现出来的,即充分运用数列手段,是为“礼数”。打比方说,如果说帝国的行政等级是骨架的话,那么等级礼制就使之有血有肉、羽翼丰满了。

来自周代的等级礼制,或说由儒家踵事增华而整齐化了的等级礼制,在“周礼”的名义下,参与了官阶制的进化历程。本章打算讨论的公卿大夫士爵、周礼九命和朝位三者,即是。这几种位阶以往我们已曾论及(2);今补充若干史料,继续申说,以此显示古代礼制对“品位结构一元化”的推动作用。

一 公卿大夫士爵与品位结构一元化

公、卿、大夫、士那些渊源久远的古老爵号,在帝制时代,还没有因为时过境迁而完全变成制度史的化石。至少它们把官贵大致分为4个层次,这一点仍有很大利用价值,并因其源远流长而为人“喜闻乐见”。战国以后,公、卿、大夫、士概念,主要在两方面被人利用着。

第一,二十等爵制参用了卿、大夫、士概念,把爵级分为4个段落,一是列侯与关内侯之“侯爵”,二是大庶长至左庶长之“卿爵”,三是五大夫之“大夫爵”,四是公乘以下的“士爵”。

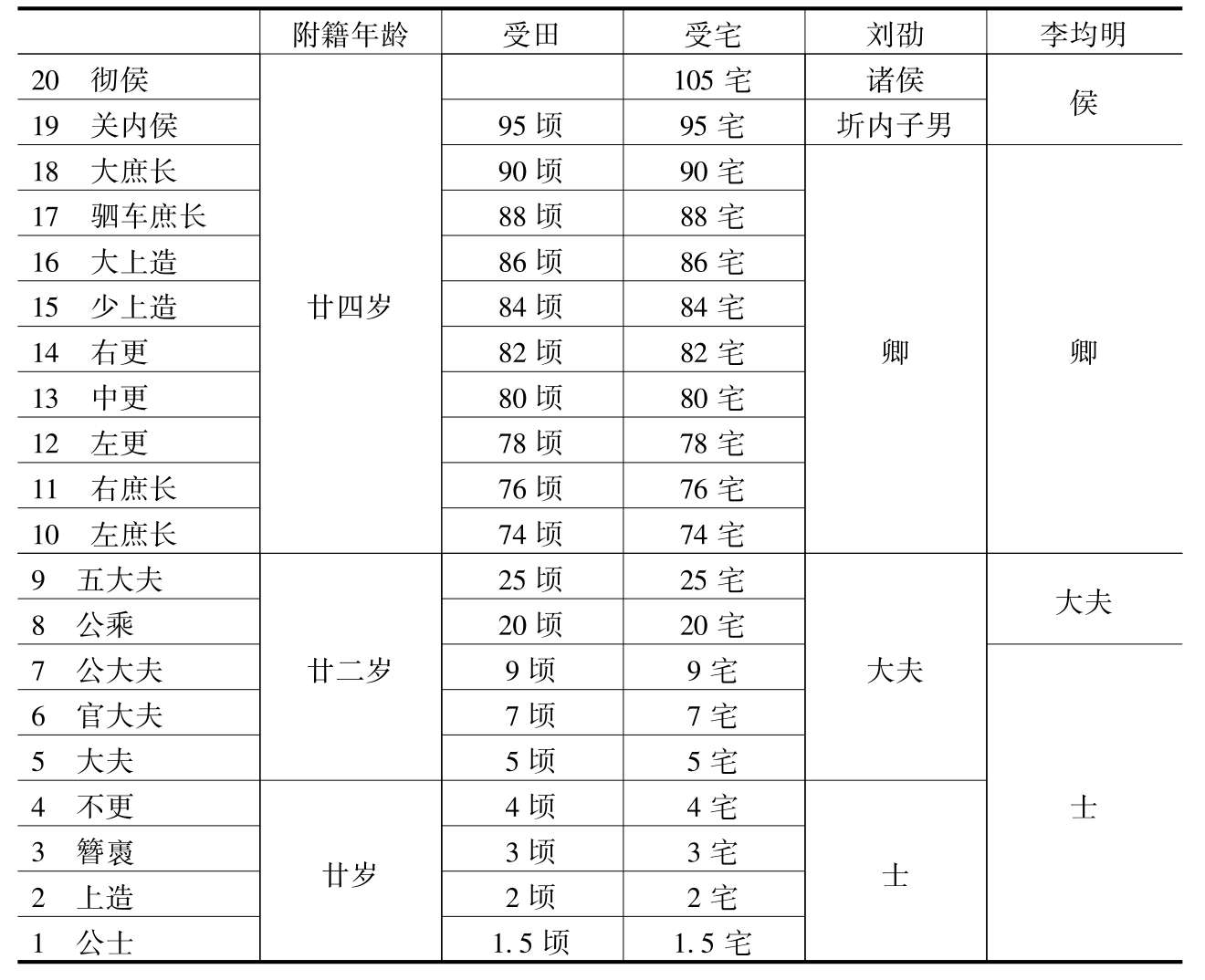

《续汉书·百官志五》注引刘劭《爵制》:“自一爵以上至不更四等,皆士也。大夫以上至五大夫五等,比大夫也。九等,依九命之义也。自左庶长以上至大庶长,九卿之义也。关内侯者,依古圻内子男之义也。秦都山西,以关内为王畿,故曰关内侯也。列侯者,依古列国诸侯之义也。”张金光先生把二十等爵划分为侯、卿、大夫、比大夫、士、徒六大等级,是一种更细致的处理(3)。李均明先生根据《二年律令·户律》,又做出了一种推定,即以五大夫、公乘为“大夫”,以公大夫以下属“士”(4)。参看下表:

刘、李两种划分各有所得。若从爵名看,大夫、官大夫、公大夫、五大夫等爵,都以大夫为称,在形成爵级的初期,它们显然是被视为大夫的。“五大夫”之所以名之为“五”,最初可能也是“第五级大夫”之意。所以刘劭之说应有根据。《二年律令·傅律》中的附籍年龄,不更以下子年廿岁,大夫以上至五大夫子廿二岁,卿以上子廿四岁,这里“大夫以上至五大夫子”就共同构成了一个段落,当是较早时候“大夫爵”概念的残留。同样根据《二年律令》,朱绍侯先生就认为刘劭的五等大夫之说可信(5)。但授田宅的数量,则成为李均明先生的有力证据:卿以上为一段落,五大夫与公乘为一段落,公大夫以下为又一段落。

问题在于,汉以来存在着一个“大夫”界限上移的变化,而这变化在不同事项上表现不一。汉高帝五年诏有“不满大夫者,皆赐爵为大夫,故大夫以上赐爵各一级”,这“大夫”应是第五级爵;“其七大夫以上皆令食邑,七大夫以下皆复其身及户,勿事”,这“七大夫以下”包括七大夫(即公大夫)、官大夫、大夫,但不含不更以下(6)。看来“事”与“勿事”曾以“七大夫”为界,后来移到了五大夫以上。“公乘”一级逐渐下滑,平民赐爵和士兵得爵以“公乘”为限。在这时候,“公乘”大约就不被看成“大夫”之爵了。

第二,是官职系统中以公、卿、大夫、士指称秩级层次。西汉俗称丞相、太尉、御史大夫为“三公”。丞相、太尉地地道道地属“公”,御史大夫秩级只是中二千石,其实只位于“上卿”。中二千石称“卿”或称“九卿”,虽然其官不止九位。中二千石以下职官,也与周爵“大夫”、“士”比附。六百石以上吏员,属于“大夫”段落,拥有“有罪先请”的特权(7)。六百石秩级的官,被视为“下大夫”(8),二千石官则被视为“上大夫”(9)。“士”的概念,也以某种方式被使用着。比四百石至百石的掾属,被比之于“元士”。《续汉书·百官志一》:“《汉旧注》东西曹掾比四百石,余掾比三百石,属比二百石,故曰公府掾,比古元士三命者也。或曰,汉初掾史辟,皆上言之,故有秩比命士。”

在中国官制史上,古官名的承袭、改造和利用,是很常见的现象。公卿大夫士爵,在双峰鼎峙的爵级和秩级之间,无可否认地会起到一定的沟通整合作用,它使侯爵与“公”,即丞相、太尉、御史大夫对应起来,“卿爵”与中二千石的对应起来,五大夫与六百石的对应起来,公乘以下与六百石以下官吏对应起来了。上公、公、上卿、卿的概念,确实也为高级官僚的管理提供了便利。因为“若干石”的禄秩至中二千石而止,中二千石之上的重臣,主要就是靠上公、公、上卿、卿的概念区分资位的。西汉以御史大夫为“上卿”,由此御史大夫高于列卿;东汉以太傅为“上公”,由此太傅高于三公。传统的制度元素,还是很有旧物利用价值,可以被纳入现行体制的。

西汉后期“古礼复兴运动”开始高涨,因“奉天法古”思潮的影响,“三公九卿”概念开始影响现实官制了。在儒生的复古呼吁下,朝廷开始考虑依古礼而落实“三公九卿”的问题。“三公”变成了大司马、大司徒、大司空。大司马一度被视为“上公”(10),但不过是大司马居大司徒、大司空之上的意思。西汉末年,又把太师、太保、太傅列为“上公”。这个做法糅合了今古文经的经说。因为古文家以太师、太保、太傅为三公,今文家以司马、司徒、司空为三公。中二千石诸官比于“九卿”。但西汉之“卿”不止9位,因为最初的做法是把进入中二千石之官都视之为卿,即“以中二千石为卿”。西汉末开始比附“九卿”古义,才有了“中二千石九卿”的正式提法(11)。

新莽改制,正式实行“九卿”制,“九卿”被确定为大司马司允、大司徒司直、大司空司若、纳言、作士、秩宗、典乐、共工、予虞(12)。这个九卿制,又是与古文经《周官》中的“六卿”糅在一块堆儿的。“九卿”是今文经典《王制》的说法(13)。西汉后期公卿制度的变迁,显然深受儒家经学影响,而且与今文经、古文经的分歧搅在一起了。

东汉初“古礼”余波不息,建武之初依然采用“九卿”制度(14)。《续汉书·舆服志下》注引《东观书》曰:“建武元年(25年),复设诸侯王金玺綟绶,公、侯金印紫绶。九卿、执金吾、河南尹秩皆中二千石。”请注意“九卿、执金吾”这个提法把“执金吾”排除在“九卿”之外了,以使“九卿”之数正好为“九”。汉初的“九卿”是泛称,《汉书·百官公卿表》的提法是“自太常至执金吾,秩皆中二千石”,以秩级为准而不以“九”为限;新莽与东汉的“九卿”则就是九位,《续汉书·百官志》叙中二千石诸卿的提法是“卿一人,中二千石”,唯至执金吾例外,只记为“执金吾一人,中二千石”,没有“卿一人”三字了。可见建武元年上承新莽,确定了新的九卿制。卜宪群说:“九卿制度在东汉全面形成。但东汉之九卿是否是王莽所确定的九卿就不得而知了。”(15)其实王莽九卿与东汉九卿具见史书,其上承下效斑斑可考。东汉还有“三公部九卿”的花样(16)。那“三公部九卿”并不是严格意义上的分工统辖,事涉“天人感应”,迹近比附(17)。上述“三公九卿”主要是职位概念,是就三个宰相之职和九个大臣之职而言的,并非位阶概念。二者不该混淆。

此外,东汉的郡县长官经常被比于古诸侯,进而其丞、尉便被视为诸侯之“卿”、“大夫”。东汉乐府诗《陌上桑》的女主角罗敷,有段机智幽默的“夸夫”之辞,有云“十五府小史,二十朝大夫”,那“朝大夫”就是郡府大吏的一种尊称(18)。《续汉书·百官志五》注引应劭《汉官》:“大县丞、左右尉,所谓命卿三人。小县一尉一丞,命卿二人。”县丞、县尉被认为是县官的“命卿”,“丞”被称为“丞卿”,“尉”被称为“尉卿”。山东苍山元嘉元年画像石题记:“右柱▌▌请丞卿”(19);山东嘉祥县武氏祠前石室画像石第三幅第三层:“此丞卿▌(车)”(20);前石室第六石榜题:“尉卿车”(21);嘉祥县武氏祠保管所藏甸子村画像石第三层:“尉卿车马”(22);山东东平县后魏雪画像石:“▌尉卿”(23)。对“尉卿”这个称谓,李发林先生认为仅仅是“爱称”(24),似未达一间。劳榦先生推测“则此尉卿当即执金吾”,而叶又新、蒋英炬先生指出“丞卿”和“尉卿”“当是次于县令下的县丞和县尉。”(25)叶、蒋先生所说是。称县丞、县尉为“卿”,是受了周爵的传统影响,把郡县长官比于古之诸侯了。这种“大夫”和“卿”,仍属于职位的别称。

吴荣曾先生认为,所谓郡县“命卿三人”的“三卿说必定来自王莽”(26)。王莽时诸县设有“马丞”、“徒丞”和“空丞”。王朝有大司马、大司徒、大司空三公以分主天、地、人,则县里面也要设置类似三官。这三官,大概就是“命卿三人”。而王莽制度,多出于西汉儒生一贯呼吁。吕思勉言:“新莽之所行,盖先秦以来志士仁人之公意”(27);蒙文通亦谓:“自儒者不得竟其用于汉,而王莽依之以改革,凡莽政之可言者,皆今文家之师说也。”(28)比如汉初公羊学大师董仲舒,在其《春秋繁露·爵国》中,就提出了诸侯国“三卿”的设想,而且还把其秩级都列出来了。

《春秋繁露·爵国》筹划天子及诸侯国的官制,不惮其烦。天子除了三公、九卿、二十七大夫、八十一元士、二百四十三下士外,还另配上了七上卿、二十一下卿、六十三元士、百二十九下士,是为“通佐”(29);而且连天子和国君的老婆该有多少,跟孩子(“世子”)和保姆(“母”)的问题,都精心考虑到了。我们只把其中跟秩级相关的部分列出:

董仲舒规划的美好蓝图,把周朝的公卿大夫士爵、公侯伯子男爵,跟汉朝的现行官阶禄秩糅在一起了。他的高谈阔论,汉初君臣可能觉得虚无缥缈、不屑一顾。然而他把现行秩级与周爵糅在一块儿的意思,后来居然就被王莽兑现了。

除了用以指称官爵层次和指称特定职位之外,级别或位阶意义的公卿大夫士概念,在新莽变法时出现了:

更名秩百石曰庶士,三百石曰下士,四百石曰中士,五百石曰命士,六百石曰元士,千石曰下大夫,比二千石曰中大夫,二千石曰上大夫,中二千石曰卿。车服黻冕,各有差品(30)。

这做法,把秩级整体地转换为周爵,卿、大夫、士爵,与秩级完全合一了。可见古礼对现实政治的影响,有时还真不可低估。在董仲舒的规划中,天子元士被比定为八百石,这是很高的,高于当时朝廷以六百石官为大夫的做法。西汉后期八百石秩被并入了六百石秩,王莽复古时便以六百石秩为元士。董氏还为公侯、伯、子男安排有“三卿”,而新莽诸县恰好也有“三卿”,是否也与董氏的规划有些关系呢。

疏勒河汉简中有名唤作王参的,简文记其官儿是“有秩候长”,同时“秩庶士”(31)。“有秩”通指百石之官,而依新莽制度,百石之官的爵级正是“庶士”(32)。今见新莽玺印之中,还有若干称“大夫”的、称“士”的,例如“尚书大夫章”、“纳言右命士中”(“中”为人名)、“奋武中士印”、“偏将军中士印”等。其中“尚书大夫”可能是官名,后三例中的命士、中士,则分别为纳言、奋武、偏将军的属官(33)。命士、中士,分别表示他们是五百石吏员、四百石吏员。那么这种改革在形式上复了古,实际却不过是以爵名代秩名。王莽很多措施都是如此,其所追求的形式意义大于实用意义。

然而比附周爵还不是全没有实用意义。“车服黻冕,各有差品”八字提示人们,周爵爵称的使用与礼遇相关,例如“车服黻冕”。随西汉儒学复苏,众多的儒生们尝试用古礼去影响、甚至改造现实官制。王朝的“制礼作乐”工作当然包括等级礼制了,而儒家礼书中的等级礼制,是以公侯伯子男及公卿大夫士为尺度的。所以在复古定礼制时,得先把现行秩级转换为周朝爵级,再到礼书中查找这个爵级的相应礼遇。这时候的周爵,就成了把现行秩级与古礼等级联系起来的中介了。如果说,此前汉王朝使用的公、卿、大夫、士概念主要是一种“借用”,即借以指称二十等爵和官秩的不同层次,那么随帝国礼制由粗趋密,这些概念开始具有新的意义了,即礼制意义。就“品秩诸要素”而言,周爵在配置“礼遇”这个要素上,开始发挥较大功能了。

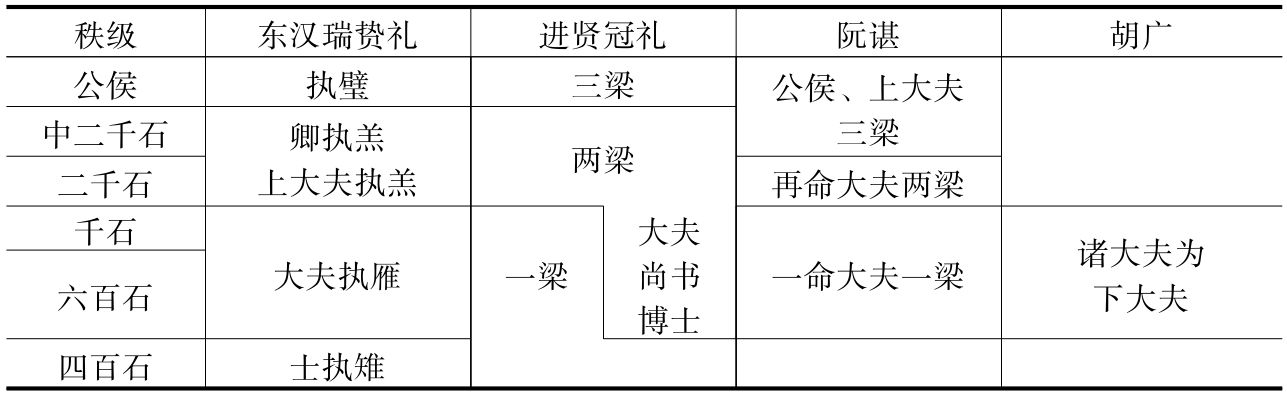

首先看一个贽见礼的例子。《续汉书·礼仪志中》:“及贽,公、侯璧,中二千石、二千石羔,千石、六百石雁,四百石以下雉。”查《周礼·夏官·射人》:“三公执璧,孤执皮帛,卿执羔,大夫雁”;《仪礼·士相见礼》:“下大夫相见以雁,……上大夫相见以羔。”两相比照,则东汉中二千石、二千石用卿、上大夫之礼,千石、六百石用大夫礼,四百石以下用士礼。经书上的等级礼遇,就如此这般地转移到秩级上来了。

当然在比附古礼时,也必须根据现行等级和政治需要加以调整。例如先秦大夫以上都可以服冕,但汉朝皇帝不想让太多官僚分享冕服的荣华,只准公侯、九卿服冕。不过博士是一个例外。东汉安帝建光年间(121年)尚书陈忠有言:“又博士秩卑,以其传先王之训,故尊而异令,令服大夫之冕”(34)。博士秩比六百石,顶多只能算是“下大夫”。陈忠说皇帝让博士服冕,遵循的是周朝“大夫服冕”的古礼;其实东汉冕制,只有王侯及三公九卿才能服冕,连比拟“上大夫”的二千石官都不能服冕。

进贤冠乃古礼所无,但也有人用周爵及命数阐释之。阮谌《三礼图》叙进贤冠:“一梁,下大夫一命所服;两梁,再命大夫二千石所服;三梁,三命上大夫、公侯之服。”(35)阮谌称“大夫”分3等,“下大夫”大概是六百石官,二千石为“再命大夫”,进而“上大夫”自是指九卿了。然而上大夫三梁这个说法是有问题的。如前所述,汉朝是以二千石为上大夫的。《续汉书·舆服志》所叙与阮谌不同:“公侯三梁,中二千石以下至博士两梁,自博士以下至小史私学弟子,皆一梁。”又《汉官仪》:“三公、诸侯冠进贤三梁,卿、大夫、尚书、二千石、博士冠两梁,千石已下至小吏冠一梁。”(36)蔡邕《独断》卷下略同:“公侯三梁,卿、大夫、博士、尚书两梁,千石、六百石以下一梁。”则中二千石九卿所服,不是阮谌说的三梁冠,而是两梁冠。直到南朝,诸卿仍是进贤两梁冠(37)。则阮谌所言,只是其一己私见罢了。三梁冠的资格,限于公侯以上。

“卿、大夫、尚书、二千石、博士冠两梁”的规定,与秩级并不全合。六百石博士用两梁冠应系特许,乃尊儒之意,参看前述博士服冕事。曹魏博士高堂隆有言:“博士儒官,历代礼服从大夫。”(38)至于六百石的尚书能用两梁冠,也应释为皇帝特许。尚书地近天子,位卑权重,所以要用两梁冠提高其地位。散官“大夫”也是两梁冠。这类大夫在东汉有中散大夫、谏议大夫,六百石;太中大夫,千石;光禄大夫,比二千石。前三种大夫都在千石、六百石段落,他们得以用两梁冠,我推测仍出特许,出自对“大夫”这个职类的特殊性质的考虑。《续汉书·百官志二》引胡广曰:“此四等于古皆为天子之下大夫,视列国之上卿。”下将阮谌、《续汉志》所记进贤冠制,胡广所称“下大夫”及东汉贽礼等级列为下表:

阮谌上大夫用三梁冠的看法,看来只是其一己私见,其余诸说则有相当一致性,即中二千石、二千石官用卿、上大夫礼,千石至六百石用下大夫礼。唯低于二千石的大夫及博士、尚书为例外。看来帝国安排等级礼制之时,不仅仅以秩级为准,而且还考虑职类。光禄大夫虽然比二千石,但仍被视为“下大夫”,是其散官性质所决定的;中散大夫、谏议大夫和太中大夫在六百石、千石,诸署令和县令也在六百石、千石,从秩级说都是“下大夫”,然而前者两梁冠,后者一梁冠,也是“大夫”的特殊性质所决定的。

从汉代总体情况看,来自周爵的公卿大夫士概念,在整合位阶上所发挥的作用还是比较有限的。王朝更多考虑的是实用需要,例如上述大夫、尚书和博士的礼遇,就超出了爵号与秩级的对应关系。各色位阶之间的松弛散漫,仍是秦汉品位结构的重要特点。但是,公卿大夫士爵在促成帝国品位结构一体化上,毕竟是发挥了整合之功的,首先是令二十等爵与秩级在层次上可以约略相比;其次是在中二千石秩级之上,用“上公”、“公”、“上卿”、“卿”等概念来区分地位高低;进而在礼制安排上,得以把各色人员——或更准确地说,是各种官职名号的拥有者,如拥有王侯之号者、拥有秩级者以至无秩级者,整合在同一礼制等级之中。最后一点尤其重要,礼制是一种总体化的安排。高级权贵可以没有秩级,但礼遇上不能把他们漏了。

这样一点,在魏晋之间就更清楚了。此期的礼制讨论对“九命”的利用,更清晰地体现了品位结构一体化的趋势。详下。

二 周礼九命与品位结构一元化

汉人重《礼记》、重《王制》,魏晋以下重《周礼》(39)。从魏晋直到盛唐,“周礼”一直是王朝改制的参照物。《周礼》“九命”的一个重要特点,就是诸侯与诸臣做交错排列。即:把公、侯伯、子男的命数确定为奇数,为九命、七命、五命;把公、卿、大夫的命数确定为偶数,为八命、六命、四命。而《礼记》中的等级礼制,对诸侯、诸臣通常是这样排列的:天子、诸侯、卿大夫、士。就是说,《礼记》令诸侯整体居诸臣之上,二者不交错。这么做当然也有理由,毕竟诸侯是一国君主,卿大夫只是臣僚。但进入帝制时代,诸侯其实也是“臣”,不能算“君主”了。随专制集权强化,封爵拥有者的“君主”身份不久就丧失殆尽。在这时候,《周礼》九命之诸侯与诸臣做交错排列的等级结构,就更接近帝制时代的政治现实。

魏晋间官僚等级制发生重大调整,这时人们看到了古礼古制中的等级元素的利用价值。有人用公卿大夫士爵推算官员等级礼遇,也有人用九命来推算官员等级礼遇。这里以曹魏博士高堂隆的《瑞贽议》为例,来看这个问题。

瑞与贽,是朝会上诸侯、诸臣奉献给天子的礼物。礼书从“天地”的高度阐述君臣贽礼的重要性:“天先乎地,君先乎臣,其义一也。执挚以相见,敬章别也。”(40)据《周礼·春官·大宗伯》,瑞、贽各有六等:“以玉作六瑞,以等邦国:王执镇圭,公执桓圭,侯执信圭,伯执躬圭,子执谷璧,男执蒲璧。以禽作六挚,以等诸臣:孤执皮帛,卿执羔,大夫执雁,士执雉,庶人执鹜,工商执鸡。”又《夏官·射人》:“三公执璧。”高堂隆规划臣子瑞贽,便以此为理论根据,进一步运用《周礼》九命,对王朝品位结构提出了总体构想。请看下文(文中有订补):

魏明帝青龙二年(234年)诏下司空:征南将军见金紫督使,位高任重。近者正朝,乃与卿、校同执羔,非也。自今以后,从特进应奉璧者,如故事。

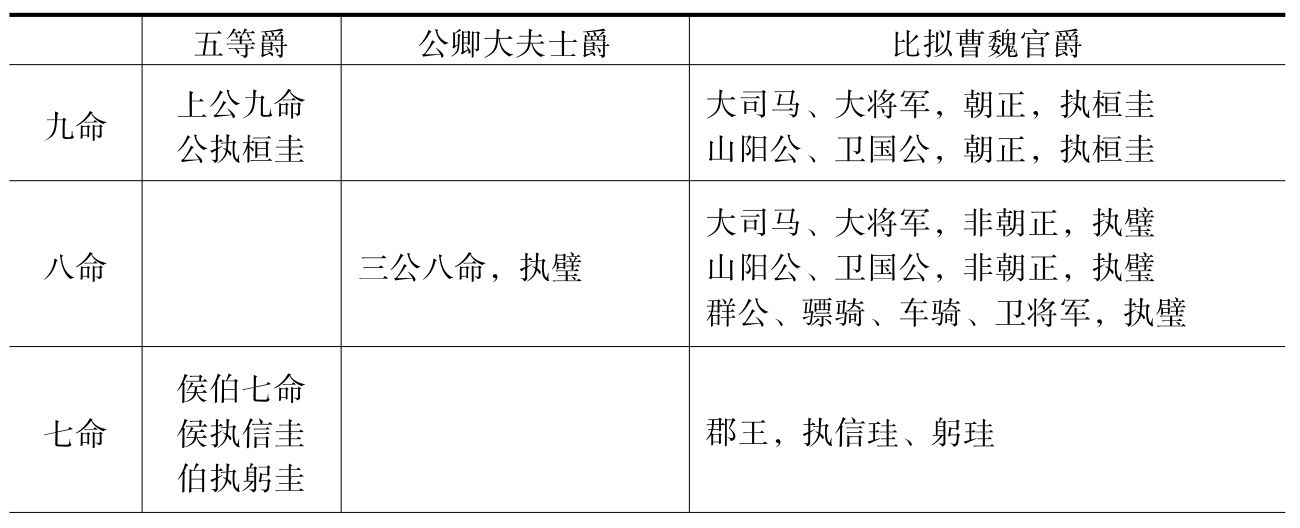

博士高堂隆议曰:按《周礼》“公执桓珪”。公谓上公九命,分陕而理,及二王后也。今大司马公、大将军实分征东西,可谓上公矣。山阳公、卫国公,则二王后也。“侯执信珪”谓地方四百里,“伯执躬珪”谓地方三百里,皆七命也。今郡王户数,多者可如侯,少者可如伯。“子执谷璧”,谓地方二百里,“男执蒲璧”谓地方百里,皆五命也。今县主(王)户数(41),多者可如子,少者可如男。上公,礼,其率诸侯以朝则执桓珪;自非朝宗(正),则如八命之公,与王论道,有事而进,则执璧。今二王后、诸王,若入朝觐,二公率以进退,则执桓珪;其[非]朝王(正),则与群公执璧。按《周礼》,王官唯公执璧。汉大将军、骠骑、车骑、卫将军,开府辟召掾属,与公同仪,则执璧可也。

“孤皮帛,卿羔”,“孤”谓天子七(六)命之孤,及大国四命之孤。[天子六命之孤]副公与王论道,尊于六卿,其执贽,以虎皮表束帛。今九卿之列,太常、光禄勋、卫尉,尊于六卿,其执贽如孤也。其朝王(正),执皮帛可也。三府长史,亦公之副,虽有似于孤,实卑于卿,中大夫之礼可也。公之孤,頫聘于天子及见于其君,其贽以豹皮表束帛。今未有其官,意谓山阳公之上卿,可以当之。“卿”谓六官六命之卿,及诸侯三命再命之卿也。今六卿及永寿、永安、长秋、城门五校(原注:左校、右校、前校、后校、中校),皆执羔可也。诸侯之卿,自于其君亦如之。天子卿大夫饰羔雁以缋,诸侯卿大夫饰羔雁以布。州牧、郡守以功德赐劳,秩比中二千石者,其入朝觐,宜依卿执羔。金紫将军秩中二千石,与卿同。

“大夫执雁”,谓天子中下大夫四命,及诸侯再命一命之大夫也,其位卑于卿。今三府长史,及五命二千石之著者也,博士儒官,历代礼服从大夫;如前执雁可也。州牧、郡守未赐劳者,宜依大夫执雁,皆饰以缋。诸县千石、六百石,今古[下]大夫,若或会觐,宜执雁,饰以布。

“士执雉”,谓天子三命之士,及诸侯一命再命之士也。府史以下至于比长,庶人在官,亦谓之士。诸县四百石、三百石长,从士礼执雉可也。(《通典》卷七五《礼三五》,中华书局1984年版,第409页。篇题从严可均《全三国文》卷三一,见《全上古三代秦汉三国六朝文》,中华书局1958年版,第1229页。)

贽礼是官僚地位的表征之一,所以对征南将军的贽礼,魏明帝要计较一下。汉代也有利用贽礼调整官职位望的类似事情。《献帝起居注》:“旧典,市长执雁,建安八年始令执雉。”(42)“执雁”是用大夫礼,“执雉”就是改用士礼了,那么市长的地位降一个层次。但魏明帝本来只关心某位征南将军的礼遇,高堂隆却举一反三,就整个王朝品位结构大加发挥了。他那么做是有道理的。

据《决疑要注》:“古者朝会皆执贽,侯、伯执圭,子、男执璧,孤执皮帛,卿执羔,大夫执雁,士执雉。汉、魏粗依其制,正旦大会,诸侯执玉璧,荐以鹿皮,公卿已下所执如古礼。”(43)这个说法跟《周礼》比较相近。汉魏对《周礼》只是“粗依其制”:汉朝没有孤,没有伯,也没有子男;侯之所执为璧,非圭;具体规定是公侯执璧,中二千石、二千石执羔,千石、六百石执雁,四百石以下执雉。汉代贽礼,其实更接近《礼记》。《礼记·曲礼下》:“凡挚,天子鬯,诸侯圭,卿羔,大夫雁,士雉。”诸侯只一等,无皮帛;只不过汉礼以璧、羔、雁、雉为差,而《礼记》以圭、羔、雁、雉为差而已。

曹魏初年仍用汉礼,而高堂隆则希望改弦更张用《周礼》。《周礼》的瑞贽礼比《礼记》复杂多了。征南将军是“执羔”还是“奉璧”,要跟其他官爵取得平衡;而相关的官爵或系新出、此前未有;或系旧制,但其位望已发生变化。像大司马、大将军,他们在汉朝位“公”而非“上公”;但曹魏的大司马、大将军,分别承担防备东吴西蜀的“分陕”之责(44),位在太尉、司徒、司空之上,理应加以崇隆。又如山阳公、卫国公的问题是汉朝没遇到的,在行政级别中没他们的位置,但作为“二王后”(45),在礼制上他们应有一席之地。

高堂隆《瑞贽议》的细节,今不详考以免繁秽,下面只把它的整体结构简列如下:

续表

能够看到,高堂隆在瑞贽礼、九命和现行官制之间,做了很精心的排比。一番推演之余,金印紫绶的征南将军还得照旧执羔,而没按魏明帝的意思执璧,因为这样才能保证诸官间的礼节平衡。当然山阳公之上卿,作为“公之孤”仅四命,却得以执皮帛,跟六命之孤相近,是不怎么协调的,但那是政治需要;而且其皮帛是“豹皮表束帛”,毕竟与皇帝三卿的“虎皮表束帛”有所不同,谁都知道豹的体形比虎小,其毛皮在礼制上也低一等。又如二千石州牧、郡守是地方官,经常被比做古诸侯,所以被高堂隆拟为五命;但在现实政治体制下他们是王官,所以又让他们按四命的中大夫之礼,执雁。

尤其值得关注的是,封爵、将军、职官、禄秩等,被高堂隆错落有致地安排在“九命”框架之中了,从而令各种位阶呈现出了“一元化”之态。那虽然只是高堂隆一己私议,但也是时代的要求与趋势。

再举一个魏明帝和高堂隆讨论礼制的例子,事涉人死了怎么说:

魏明帝诏亭侯以上称薨:“夫爵命等级,贵贱之序,非徒偏制,盖礼关存亡。故诸侯、大夫既终之称,以薨、卒为别。今县乡亭侯不幸称卒,非也。礼,大夫虽食采,不加爵。即县亭侯既受符策茅土,名曰列侯,非徒食采之比也,于通存亡之制,岂得同称卒耶?其亭侯以上,当改卒称薨。”

三府上事博士张敷等追议:诸王公、大将军、县亭侯以上有爵土者,依诸侯礼皆称薨。关外侯无土、铜印,当古称卒。千石、六百石下至二百石,皆诣台受拜,与古士受命同,依礼称不禄。

高堂崇(隆)议:诸侯曰薨,亦取陨坠之声也。礼,王者之后、公及王之上公九命为二伯者,侯伯皆执珪,子男及王之公皆执璧,其卒皆曰薨。今可使二王后、公及诸国王执珪、大将军、县[乡]亭侯有爵土者,车骑、卫将军辟召掾属与三公俱执璧者,卒皆称薨。礼,大夫曰卒者,言陈力展志,功成事卒,无遗恨也。今太中大夫秩千石,谏议、中散大夫秩皆六百石,此正天子之大夫也;而使下与二百石同列称不禄,生为大夫,死贬从士,殆非先圣制礼之意也。云士不禄者,言士业未卒,不终其禄也。(《通典》卷八三《礼四三·丧制一》,第447页)

依礼,诸侯死应称“薨”,大夫死称“卒”,士称“不禄”。但当时所沿用的汉代礼制,是王公死了才称“薨”,列侯死了只称“卒”而不称“薨”的。魏明帝尊礼慕古,觉得这法子不合古礼,诏改,臣子得以各抒己见。博士张敷给三府上书,认为千石、六百石到二百石官,都应该称“不禄”。高堂隆支持魏明帝的意见,并将其具体化了;由他的话我们还知道,县侯、乡侯、亭侯也是执璧的,可以补入上表。他反对张敷意见,认为太中大夫及谏议、中散大夫从秩级说应算大夫,不能用士礼称“不禄”。由此我们又知道高堂隆也是尊礼慕古的,他论述太中大夫及谏议、中散大夫应从“大夫”之礼,不是从秩级出发,而是从“大夫”之名出发;大夫之外的千石、六百石之官是否用大夫礼,就不管了。

这时候人们再次看到,五等爵、公卿大夫士爵、现行爵制、命数、秩级与古礼等级,又是被君臣综合考虑的。类似的礼制讨论,在当时还有若干。就在这类讨论中,一种一元化的品位秩序呼之欲出。九品官品不久就问世了,有如十月怀胎,一朝分娩;人们随即就拿公卿大夫士爵去比官品,例如《通典》卷四八《礼八》所载贺循之议:

晋贺循云:古者六卿,天子上大夫也,今之九卿、光禄大夫、诸秩中二千石者当之。古之大夫亚于六卿,今之五营校尉、郡守、诸秩二千石者当之。上士亚于大夫,今之尚书丞郎、御史及秩千石、县令在官六品者当之。古之中士亚于上士,今之东宫洗马、舍人、六百石、县令在官七品者当之。古之下士亚于中士,今之诸县长丞尉在官八品九品者当之。(第276页中栏)

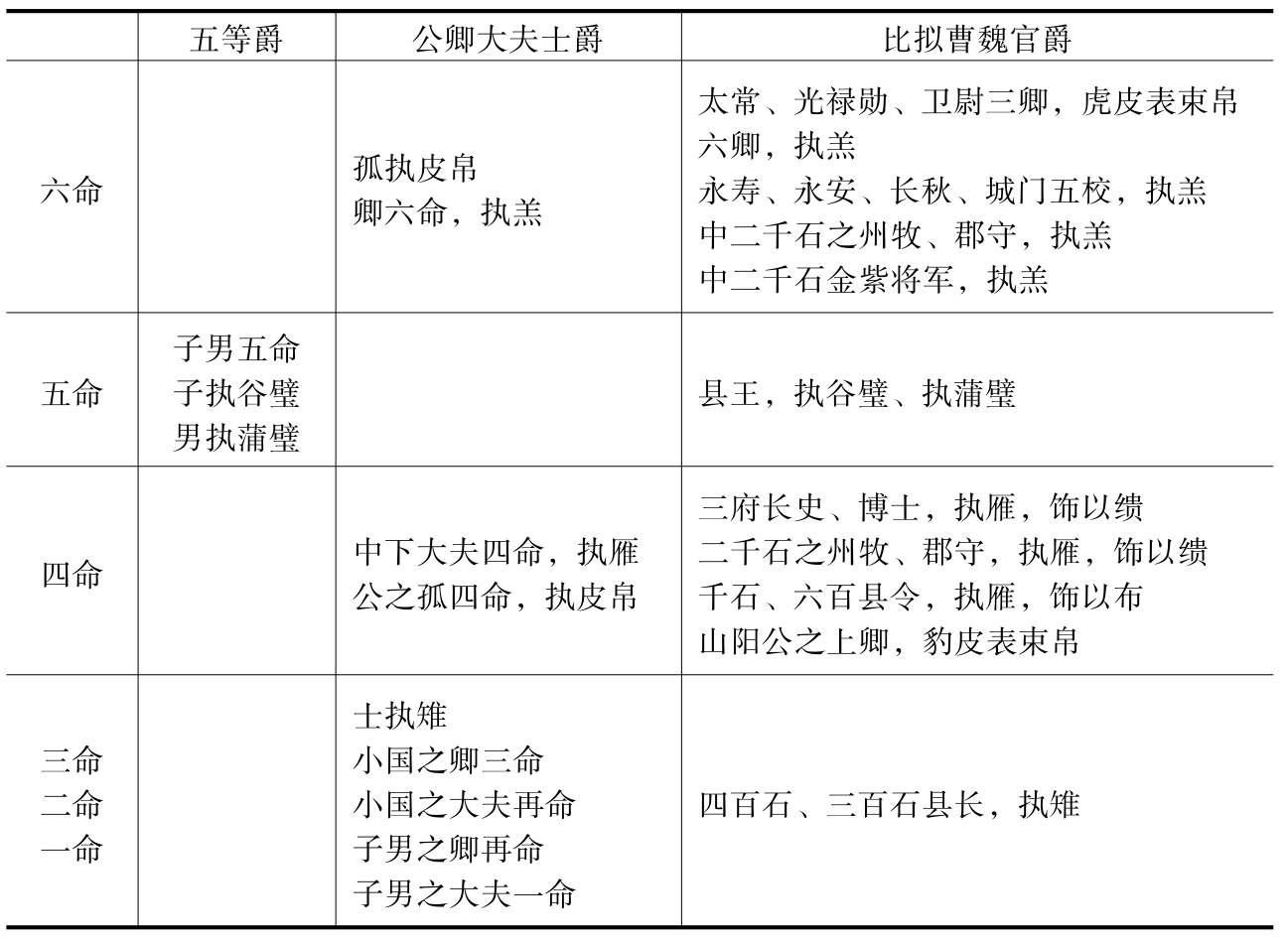

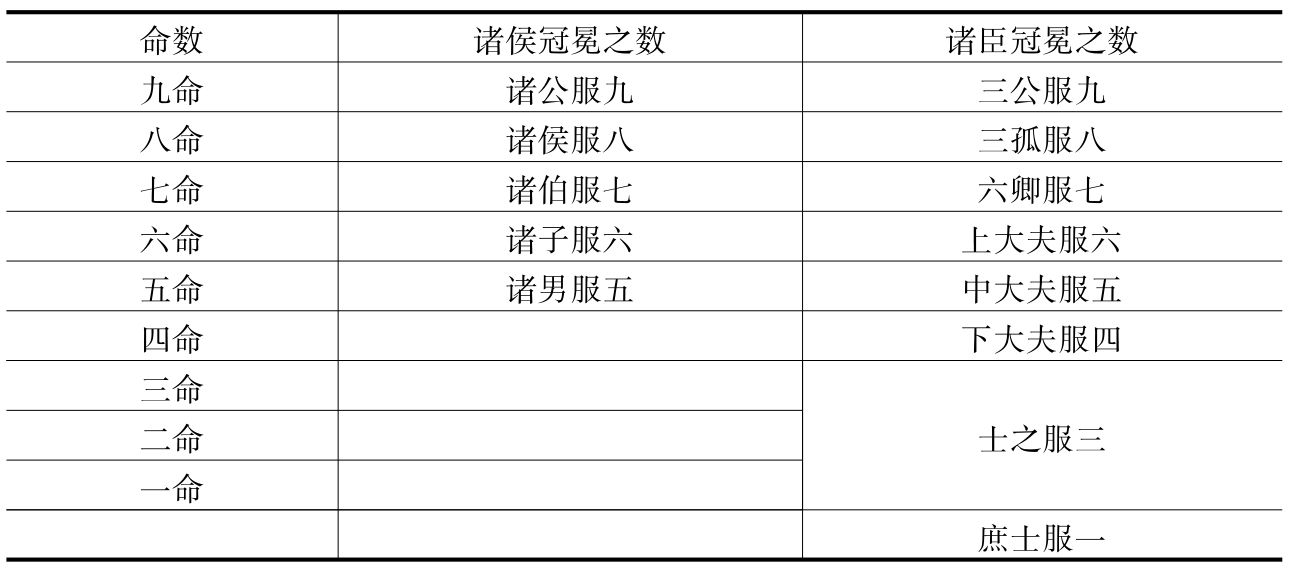

南北朝时,在宇文氏的北周,再度出现了周礼复古之举,满朝文武官职被改头换面,整个塞进了“六官”、“九命”框架,与新莽改制相映生辉。北周官阶,诸侯部分是诸公九命,诸侯八命,诸伯七命,诸子六命,诸男五命;诸臣部分是三公九命,三孤八命,六卿七命,上大夫六命,中大夫五命,下大夫四命,上士三命,中士再命,下士一命。官贵们的车服礼数,都依此排序;能用多少种冠,能用多少种车,都以命数为准。下以冕服为例,列表如下:

北周九命,其实不过是官品的变体。在其中官品、爵级、命数和礼数是一体化了的,毋庸赘言。

三 朝位与品位结构一元化

社会分层中的地位既是抽象的,也是具象的,体现在有形有象的礼物、礼数和礼节之中,甚至还包括空间上的占位。在最后一点上,“朝位”就是一个体现。我们觉得,朝位之礼与九品官品的产生,有相当密切的联系。

先秦已形成“朝位”古礼了。古人席地而坐。所谓“朝位”,就是各种官贵,包括诸侯与诸臣在朝堂上的席位。又称“朝班”、“班位”等等。《周礼·秋官·朝士》:“三槐,三公位焉”;“左九棘:孤、卿、大夫位焉,群士在其后;右九棘:公侯伯子男位焉,群吏在其后。”所谓“三槐”、“九棘”,都相当于朝位。从“三槐”、“九棘”的安排可以看到,朝位可以直接反映当朝官贵的分等分类。

一般性的地位等级由此抽象而来,也被称为“位”了。《左传》成公三年称晋国的中行伯“其位第三”,这是说他作为执政大臣的位序,在中军帅及中军佐之后。同书成公十六年又谓,郤至“位在七人之下”。当时郤至是新军之佐,所以其位序,就只能列在上中下三军将佐及新军将等七人之下了。同书襄公二十六年,子产自称“臣之位在四”。其时子展为郑国上卿,次为子西,次为良霄,再次就是子产了,位居第四。又同书襄公三十一年说,郑国的大夫公孙挥,以善辨列国大夫之“族姓、班位、贵贱、能否”而知名。看来列国大夫的“班位”,还是外交家的专门知识呢。进而推知,列国大夫都有“班位”。看来朝位被用作等级手段,其渊源是很古老的。

对九品官品的来源,学者有不同说法。一种认为它来自九品官人法,还有一种认为来自朝位。两种说法虽各有所得,后一说法我们认为更具解释力。

为什么不把中正品看成官品的来源呢?因为二者在性质上有很大不同。对此可以从“要素”和“结构”两方面予以说明。首先,九品官品上配置着权责、薪俸、资格、特权和礼遇多种要素;而九品官人法的中正品,只承载着“资格”一项,不涉权责、薪俸,相关的特权、礼遇也是有限的(所谓“二品清官”有一定特权和礼遇优待)。

再从结构看,九品官品自初就是把职事官、散官、军号、封爵整合在内的,但中正品显然不是那样,它只是一个资格等级。对此,还不妨再看一看南朝萧梁的十八班。萧梁新创十八班,但九品官品不废。表面上看,班、品二者叠床架屋了,十八班看上去只是九品官品的一分为二。但实际不是这样。细审列在十八班的官号,可以看到三点:第一、爵级、军号不见于十八班,但却列在官品之中;此外州郡县的长官另有其班:二十三州各有高下,郡守及丞各为十班,县制七班,也不在十八班中。第二、班、品并不一致。例如十二卿(46)都在第三品,但其班数各异,最高的是太常卿,十四班;最低的是鸿胪卿、大舟卿,只有九班(47)。第三、十八班之下还有七班,属于“位不登二品”者,被确定为“是寒微士人为之”的官位(48)。可见十八班深受中正品的影响,其实是中正二品以上官之官资的进一步细化,流外七班则用于中正三品以下官的官资。这就再次提示我们,十八班主要是用来确定官资的。

再回到中正品与官品的关系上来。中正品最初只是士人德才的高下等级,所以它不是官品的来源。有人是这样推理的,中正二品意味着这人的德才适合做二品官,中正三品就意味着这人的德才适合做三品官;为了配合“人品”的等级,就把相关的官职也分出“品”来,从而形成了官品。但这说法,不能解释官品中为什么列有多种位阶与职类,例如列有爵级、军号,还列有宦官,也不能解释官品上所配置的薪俸、特权和礼遇。当然,“九品”的名目倒可能成为一种启发,被官品借用了。官品与中正品都采用“九品”形式,仅此而已。

安作璋、熊铁基先生认为,官品来自朝班,两汉以后的官品之制,即由朝位制度发展而来(49)。我们认为,这是一个值得深化的重要思路,因为这对理解九品官品的“综合性”、“总体性”,具有重大帮助。在朝位被用作等级手段时,它具有综合性和一元化的特征:朝会时形形色色的人员“欢聚一堂”了,即令此前他们各有各的位阶,在同一个朝堂上总得排出尊卑贵贱来,不能随便就坐。正因为朝堂的座次就是王朝各色人员尊卑贵贱的综合体现,所以朝位才会对官品有催生之功,好比作物的化肥或动物的激素。

汉朝的皇帝已把朝位用作等级手段了。刘邦和吕后都曾着手排定功臣位序,由此有140多位诸侯被确定了朝位,像“梁山泊英雄排座次”一样。叔孙通为刘邦定朝仪,其时朝位,功臣、列侯、诸将军、军吏列在西侧,丞相以下的文官列在东侧。东列的丞相以下,是以禄秩为官阶的“吏”;而西列的列侯、将军、军吏,则不以禄秩为官阶。无秩者身在朝堂,便有朝位;因朝位互异,其尊卑高下便有了可比性。东列的列侯、诸将军与西列文官,在“位次”的意义上是统一排序的。东汉诸侯中具有“特进”身份的,位在三公、车骑将军之下;具有“朝侯”身份的,位在九卿、五校尉之下;还有一种“侍祠侯”,位在大夫之下。由此可见,文官、将军、列侯的朝位虽然东西有别,但又有统一排序。太傅、三公、将军在中二千石之上,不能用“若干石”定其尊卑;但在他们与百官同朝共席之时,其间高下一目了然。

总之,“朝位”以“各色官贵欢聚一堂”为基础,其涵盖度大于禄秩,容纳了各种位阶的拥有者。朝位既是具体席位,但因其特殊等级功能,也被抽象运用了。地方官平时肯定不在京师呆着,没机会参与朝会;可在典章之中,刺史、郡守、国相也规定有位次。汉元帝定制:诸侯相位在郡守下。郡守、国相都是二千石官,从禄秩看他们平起平坐,谁也不比谁矮一截儿,从位次看则高下立判。位次如何确定呢?首先当然要看秩级高下了,但也有各种微调。东汉有段时间里,博士在朝会时被安排在洛阳市长后面。市长是管市场的官儿。李郃为此上书邓太后,说这么做对儒者不够尊重,邓太后就把博士之位调整到公府长史之前了。我们的结构分析显示,汉朝的品位结构还存在很多错杂疏离之处,吏员、封爵、散官、军官等的位阶彼此整合不够;而这时候,“朝位”却展示了“一体化”的功能。

魏晋官品的主要来源之一,就是汉代朝位。作为等级手段的“朝位”有两大特点:“涵盖性”和“大排队”。所谓“涵盖性”,是说其容纳了齐聚朝堂的各色人等,进而也就等于容纳了各种位阶;所谓“大排队”,就是说在朝位这种礼制之下,各色官爵不但要排出高下,而且要排成一个纵向单列,某官位在某官上、某官位在某官下,有如雁行鱼贯,有条不紊。再来看魏晋官品吧,恰好就显示了这两个特点。从“涵盖性”看,官品把文官、武官、散官、军号、爵级都熔铸一炉;从“大排队”看,在一品之内,官品继续以“居前”、“居后”来排比官职位次。例如诸公和“诸位从公”同在第一品,然而诸公在前,“诸位从公”在后,则前者高于后者。又如三省长官都在第三品,然而门下省的长官侍中在前,次为尚书令,次为中书监令,这就表明了它们位次有异。这种同品官职以位次定高下的做法,显然从朝位而来,却是禄秩所不具备,同秩的官职并无高下之分。所以我们认为,九品官品的诞生,与朝位有密切关系。九品官品通过“涵盖”与“排队”,令事实上已形成的、在朝位中体现出来的一元化等级秩序,正式化和制度化了。

当然,说魏晋官品提升了品位结构的一元化程度,也只是相对而言的。在官品初生期,列于其中的各种位阶仍存在着若干疏离参差。比如,魏晋南朝的禄秩与官品并行,但禄秩与官品并没有完全一致化,存在着品高秩低、秩高品低,以及同一品级列有不同秩级的情况。又如军号,它与官品在一定程度上整合起来了,出现了“某品将军”概念;但一定程度上军号仍是自成序列的,有自己的迁升次序;某些品级上军号寥寥,某些品级上却堆砌着众多军号。又如,散官有一定的起家迁升规则,但其在品级上的分布却不匀称。有很多散官是“清官”,而“清浊”高下与官品也不完全一致。直到南朝,还存在着“多更互迁官,未必即进班秩。其官唯论清浊,从浊官得微清,则胜于转”的情况(50),就是说,会有某些清官品阶低而清望高,某些浊官品阶高而清望低。前述梁十八班与官品的不对应,也是官资与官品不完全一致造成的。

虽然如此,“一元化”毕竟是位阶制的发展趋势。魏晋南朝的官品与其他位阶的疏离参差,在北朝明显改进了:北朝放弃禄秩而专用官品,军号、散官逐渐依品级而做整齐排列;所谓“清浊”也明显向官品靠拢,“清官”看上去成了官品的一种微调,即:某些官职因其“清要”,可以享受稍高级别的礼遇。也就是说,帝国品位结构的“一体化”程度,在北朝又上了一个台阶。

到了隋唐,我们就看到朝位与官品展示的高度一致性。据《唐六典》卷二《吏部郎中》:

凡文武百僚之班序,官同者先爵,爵同者先齿。谓文武朝参行立:二王后位在诸王侯上,余各以官品为序。致仕官各居本色之上。若职事与散官、勋官合班,则文散官在当阶职事者之下,武散次之,勋官又次之。官同者,异姓为后。若以爵为班者。亦准此。其男巳上任文、武官者,从文、武班。若亲王、嗣王任卑官职事者,仍依王品。郡王任三品已下职事者,在同阶品上。自外无文、武官者,嗣王在太子太保下,郡王次之,国公在正三品下,郡公在从三品下,县公在正四品下,侯在从四品下,伯在正五品下,子在从五品上,男在从五品下。(中华书局1992年版,第33页)

其“二王后位在诸王侯上,余各以官品为序”一句,唐《公式令》说得更清楚一些:“二王后位在诸王侯上,余各依职事官品为叙。”(51)“职事官”是权力、事务和责任之所系,乃是帝国命脉之所在,因而“职事官品”被规定为朝位的最基本依据。文散官、武散官、勋官,均列在同品阶的职事官之下。

“官同者先爵”,意味着“官”高于“爵”。“其男已上任文、武官者,从文、武班”,封爵者若有官,则不依爵而依官定朝位;在职务相同的时候,再以爵排序。只有亲王、嗣王例外,“若亲王、嗣王任卑官职事者,仍依王品”。“郡王任三品已下职事者,在同阶品上”,也算是一种优待。若无职事官,又该怎么办呢?那就按“嗣王在太子太保下,郡王次之,国公在正三品下,郡公在从三品下,县公在正四品下……”的规定,来确定其朝位;而这时其朝位,就明显低于爵号的自身品级了。例如,国公自身是从一品,但其朝位在正三品下;郡公自身是正二品,但其朝位在从三品下。

我们把封爵、朝位及其授田额度、叙阶待遇综合起来,列出下表:

续表

那么就从“一元化”和“官本位”角度,来解读此表。爵级纳入了官品框架,是为“一元化”;朝会时爵号的分量比职事官小,又显示了“爵”从属于“官”(暂不考虑宗室,只论官僚封爵者),这是“官本位”的。再从品秩要素中的资格和特权两点观察。从授田额度看,高爵略低于其品级,低爵略高于其品级,参看上表。从“资格”要素看,有爵者本人叙阶时待遇不低,一品国公本人由正六品上叙,二品郡公本人从正六品下叙阶。但有爵者的儿子就不能同品官的儿子比了,“国公子,亦从八品下”(52),一品国公的未袭爵的儿子,叙阶只与从五品官的儿子相当,参看上表相关部分。在延续身份和传承特权上,“爵”不如“官”了,再次表明“官”重于“爵”。

总之,唐代朝位,同样把文武职事官、文武散官、勋官、爵级涵盖在内;其结构及其与职、散、勋、爵的关系,几乎等同于官品与职、散、勋、爵的关系。可见朝位具有很大的涵盖力,相当敏感地反映了帝国品位结构的特性及变迁,所以它能够成为官品的温床;甚至在官品诞生之后,它仍以某种方式发挥着等级尺度功能。这一点,在北宋看就更清楚了。这是就宋朝的“合班”、“杂压”而言的。

唐后期到北宋初,中国官阶史上发生了一场大波荡。因职事官被大量滥用为品位,职事官所承担的职事另由使职差遣承担,造成了行政级别的重大混乱,官品失效。至北宋前期,索性直用省、部、寺、监的职事官做“寄禄官”,让它们发挥“本官”(即阶官)功能;而那些职事官的昔日职能,转用“差遣”承载。马端临概括说:“至于官人授受之别,则有官、有职、有差遣。官以寓禄秩、叙位著,职以待文学之选,而差遣以治内外之事。其次又有阶、有勋、有爵。”(53)司马光把这现象视为大弊:“今之所谓官者,古之爵也;所谓差遣者,古之官也。官所以任能,爵所以酬功。今官爵混淆,品秩紊乱,名实不副”,建议“于旧官九品之外,别分职任差遣,为十二等之制,以进退群臣。”(54)司马光之所以建议“别为十二等”,是因为其时官品的效力大大低落,其所承载的品秩要素几乎只剩服色,与本官的官序和差遣的资序无大关系了。这场大波荡的发生,是唐后期“职事官的品位化”造成的。其原因本文不拟深论,而只就论题所及,观察其时的官品与朝位的动向:在官品效力大降,已不能反映各种官号的实际地位时,王朝曾转而乞灵于朝位,让朝位发挥更大的等级功能,具体的表现就是实行“杂压”、“合班”之法。

利用朝位或班位来安排官号位望,称“杂压”或“合班”。所谓“杂”或“合”,就是不论文官、武官、内侍官、宗室官,亦不分职事官、寄禄官、职名、伎术官,都按照位之高下混同排定先后次序;所谓“压”,就是某官“压”在某官之上的意思,如“宰相压亲王、亲王压使相”之类。没列入杂压的官名、职名等,不能进入班位序列。朝廷经常下令某官入杂压、某官不入杂压,某官杂压在某官上或某官下,以为调整。宋太祖建隆三年(962年)有司进呈《合班仪》,其班序从太师、太傅一直排到司天五官正;而宋太祖认为,应提高尚书中台、节度使、检校师傅三公者的班序,“给事、谏议、舍人宜降于六曹侍郎之下,补阙次郎中,拾遗、监察次员外郎,节度使升于六曹侍郎之上、中书侍郎之下”(55)。与“杂压”、“合班”相关的法令,有建隆三年《合班仪》(56),景祐五年《合班杂压仪》,《元丰以后合班之制》、《庆元杂压》等。

龚延明先生认为:“定杂压仪制,其意义在于,确定各色官品秩之高下、排定朝班列位之次序。”(57)薛梅卿、赵晓耕先生说:“宋朝将各种官职……都大体按照品级高低排定上朝时的班序,称为官品杂压,也称合班。这种品位分类制度,是宋朝独有的职官制度,是将唐朝散官、勋官、爵位制度与宋朝差遣制度糅合而成。”(58)“杂压”或“合班”,首先表现为一种“上朝的班序”,即朝位。进而“杂压”的最大特点,仍是前述朝位的两大特点:“涵盖性”与“大排队”。从“涵盖性”说,它把文官、武官、内侍官、宗室官,把寄禄官、职名,把伎术官、环卫官,把散官、勋官、爵位,甚至把贴职、检校等因素,都包含在内了。从“大排队”说,它依然采用某官压某官的单向纵列;调整“杂压”,也就是调整诸官地位。

把“杂压”用作等级尺度,只是“宋朝独有的职官制度”吗?不全是。汉帝国的各种品位缺乏一体性,那时就如此那般地利用过朝位了,即利用“位”给官职排队。魏晋南朝各种位阶的一体化仍不够高,其时“位比”、“位视”概念,仍用作调节官职资望的重要手段。北朝的“位比”、“位视”作法大大减少。因为北朝及唐官品的一体化程度大大提高了,朝位与品级充分一体化了,“位”的意义就黯淡下去了。用“比”、“视”安排诸官位次的做法,在魏晋南朝特别突出,而那做法在北宋又再度“时尚”起来了(59),难道是偶然的么?当然不是。

北宋一度官品效力大减,于是朝位的等级功能再度凸显,我们将之视为官品失效的一种弥缝之方。官品之黯淡与朝位之凸显,正反映了官品与朝位具有同构性和功能对等性,也就是“涵盖性”和“一元化”的性质。而且宋廷“大体按照品级高低排定上朝时的班序”的说法,恐怕只适合元丰新官制以后的情况,这时候职、散、勋、爵恢复了唐式的样子,官品复活。而在此之前,很多职名或差遣连品级也没有,遑论“按照品级高低排定上朝时的班序”呢。

“杂压”的排序原则,是先论“职事”后论其余,以差遣在阶官之前(60)。也许有人会说,“杂压”既以差遣在前,那就是“以职事为重”的。但我们不那么看。那种观察方法并不正确。古往今来,任何政权安排等级,都不可能把“职事”置之度外;所相区别的,只在于除“职位”之外,是否还兼顾、以及在多大程度上兼顾“品位”问题。“杂压”排序把“职事”放在第一,并不能证明它“以职事为重”。因为还要考虑,此时职事之外的品位性安排有多大分量。君臣不惮其烦地推敲每一个官职的位序,其时是把职事、贴职、服色、资序、封爵、勋官、转官、出身、年齿等,把差遣和本官等,综合考虑在内的。所以我们认为,“杂压”的基本精神并不是“以职事为重”,而是“以地位为重”,它所要处理的是各色人等的相对地位,或说是职、阶、勋、爵等位阶衔号的相对地位。打比方说,今天若把全国处以上或厅局以上职务做一个纵向单列大排队,行政上肯定毫无必要,而且人们会觉得是笑话,但宋朝真就是那么做的。

明清时朝位制度再度简化,或说淡化了。这是就其等级功能下降而言的。洪武二十四年(1391年)定侍班官,百官侍朝之位与所属职类和机构有关,但最基本的排序规则则是官品:“令礼部置百官朝牌,大书品级,列丹墀左右木栅上,依序立。”(61)据《奉天殿丹墀班位图》,文官以西属上,武官以东属上,各由正一品到从九品东西两行对立。又据《奉天殿常朝侍立图》,御座之前首先是诸王;诸王之下,文官武官分东西两行,分别依官品排成队列(62)。由清史相关记载及《朝贺图》(63)之类,可以知道清制与明类同。明清朝位大体上依官品分班,既不具备超越官品的特殊涵盖性,也不是百官资望的纵向单列大排队,只是以官品为本的一种等级礼制而已。所以我们认为,比起宋朝的“杂压”、“合班”之制,明清的朝位制度简化或淡化了。

那么回过头来,再看魏晋官品与朝位的关系问题,就清晰得多了。因魏晋南朝官品的涵盖度和一体化程度还不够高,“位”就显出了特殊意义;赵宋官品效力下降之时,朝位就挺身而出承当“替补”,发挥综汇各种位阶,确定百官资望的功能;唐与明清的官品能正常发挥作用,朝位就退居为一种等级礼制了。这些情况有力说明,官品与朝位间存在密切的关系,二者密切配合,特定意义上二者还会“此消彼长”。

九品官品是一个“一元化”和“官本位”的体制,而“朝位”是九品官品的温床,这很发人深思。秦汉禄秩发源于“职”,而官品发源于“位”,二者的来源相当不同。禄秩来源于职事的报酬,也就等于来源于职事,体现的是官职的权责大小与贡献大小。而官品的来源是朝位,是王朝之上各色官贵的综合地位,哪怕你没职事,但只要有爵号、有位阶,你就有“位”,就能在朝堂上占据一席之地。朝位是最重要的等级礼制之一,而中国等级礼制的基本精神,就是依身份、名位——而不是依职能,来安排人的尊卑贵贱,而那也正是中国官僚组织的基本特点。如此,我们对禄秩到官品的转变,就会有更深入的认识。

四 一元化和连续性

中国号称“礼乐之邦”,“礼乐”成了中华文明的象征。从文化角度看,“礼乐”寄托着先民的生活方式、文化心理,其中蕴藏着他们数千年来的精神追求。同时中国的文化与政治,从古至今都不是截然两分的。而从政治角度看,那些繁密入微的等级礼制,意味着什么呢?如《白虎通义·礼乐》所说:“所以尊天地,傧鬼神,序上下,正人道也”,“朝廷之礼,贵不让贱,所以有尊卑也;乡党之礼,长不让幼,所以明有年也;宗庙之礼,亲不让疏,所以有亲也。此三者行,然后王道得。”(64)“礼”是社会性的,对各种尊卑贵贱关系予以综合安排,是一种总体性的、一元化的等级秩序。正是为此,“礼”成了中国文化的独特概念。柳诒徵谓:“故中国古代所谓‘礼’者,实无所不包,而未易以一语说明其定义也。”(65)也正是由于其“无所不包”的性质,帝制时代的“古礼复兴运动”,得以在品秩位阶的一元化上,做出了历史性的重大贡献。

人们看到,先秦礼制遍及生活的各个细节。甚至连吃瓜都有等级之礼。《礼记·曲礼》:“为天子削瓜者副之,巾以絺。为国君者华之,巾以绤。为大夫累之,士疐之,庶人龁之。”(66)贾谊《新书·服疑》:“奇服文章,以等上下而差贵贱。是以高下异,则名号异,则权力异,则事势异,则旗章异,则符瑞异,则礼宠异,则秩禄异,则冠履异,则衣带异,则环佩异,则车马异,则妻妾异,则泽厚异,则宫室异,则床席异,则器皿异,则饮食异,则祭祀异,则死丧异。”使用什么交通工具,穿着什么服饰,在现代社会只是个人偏好和消费能力问题;但在传统中国古代,某种样式的车马、服饰只能为某等级所用。《管子·立政》:“虽有贤身贵体,毋其爵,不敢服其服。虽有富家多资,毋其禄,不敢用其财。”

某些社会的结构是“林立式”的,各个领域中林立着各种等级,其间缺少制度化的高低贵贱之别;一个领域的地位和成就的尺度,并不用作另一领域的尺度。而中国传统社会则是“金字塔式”的,政治等级一家独大,行政管理的级别,或说王朝官爵决定社会分层。而王朝官爵,被儒生认为是更大的社会秩序的主干;那个更大的社会秩序的理想状态,就是“礼”。传统中国礼制中蕴含着中国社会的一个最基本特性,那就是“品级、等级、阶级的高度一致性”。周朝的礼制与后世相比,其实还是比较粗略的,但已显示出那种倾向了,显示出以国家行政品级塑造社会、通过王朝制礼来安排生活的强烈意图。

从某个角度看,战国秦汉之际是一个“断裂”的时代,但二者间又存在着相当的“连续”。周朝的某些制度元素、某些结构性特征,在帝国时代延续下去了。这种延续,一方面来自制度本身一环扣一环的进化,同时儒生所传承的“古礼”反作用于现行政治制度,也是一种承载连续性的因素。古代礼制的“一元化”特征和“数字化”特征,被传递到了帝国品位结构之中。这个“塑身”作用就体现了传统的力量。在一段时间里面,古礼传统与帝国体制也曾彼此疏离,呈现出了“二元性”;但经汉唐间的“古礼复兴运动”,礼制文化与帝国体制再度完美整合。

说到了“连续性”,因已是本编的最后部分,可以把话题扯远一点儿了。中国文明的连续性,很早给了外部观察者以强烈印象。18世纪的欧洲人阅读中国历史,其感觉就是“中国的历史本身没有什么发展,因此我们不必再与闻该历史的各个细节方面”了。亚当·斯密、黑格尔都有“中国停滞”的看法。“停滞论”在20世纪衰落了,原因之一是其西方中心论色彩太浓厚了;但更重要的,则因为20世纪的中国史研究主导是“传统—现代”视角,服务于进化与变革的时代需要。这时人们把最多努力,投入到最能体现进化与变革的“阶段论”、“分期论”上了。各种分期模式异彩纷呈。宫崎市定有言,对历史最好的理解,往往产生于历史分期问题讨论的开始和终结(67)。这一番话,可谓对20世纪“分期论”、“变革论”的一个精彩评价。

不过“中国停滞论”虽含曲解,但不全是平地生风。中国王朝在崩溃与重建中仍能维持着某些基本特点。那也被表述为“循环”。美国教科书就通行着一种对中国史基本认识:即大一统的连贯性和周而复始性(68)。费正清观察中国现代史,以“王朝循环”为出发点(69)。当然西方学者的“循环”概念,还不意味着没有进化。伊佩霞的《剑桥插图中国史》宣称:“试图着重勾画一两个有关中国的最紧要的问题:它的巨大和历史连续性。……在其他文化注意非连续性的地方注意连续性的趋势。”(70)“连续性”的提法不含贬义,还可以容纳“进化”而不同于“停滞论”,所以被人们广泛使用着。作为一般史观而言的“中国历史文化连续性”的提法,恐怕是大多数人所认同的。张光直先生曾把从野蛮到文明的演进,划分为西方“突破性的”和非西方的“连续性的”两种类型,后者的代表者是中国(71)。余英时先生指出:“中国文化的延续性是很高的。我们可从商周,下溯至明清,以至今日,在中国的土地上,一直存在着一个独特的政治传统。这个传统在秦以后便表现为大一统的政府。”余先生赞同“传统之内的变迁”的提法,除了秦与近代,中国历史上缺乏里程碑式的事件。为此他还忠告:“我希望大家多研究中国的政治史,不要存一种现代的偏见,以为经济史或思想史更为重要。”(72)

在今天,关注“连续性”有什么意义呢?历史学的主题,往往根植于时代主题之中。随“中国的崛起”,“中国特色”问题逐渐成了新的时代主题。拥有世界1/5人口、巨大幅员和数千年文明的中国,其在近代的“历史断裂”,多大程度上是一般现代化进程的一部分,多大程度上又将依其自身的历史逻辑前行呢?尽管经历了巨大“断裂”,但数千年的独特政治传统,是否仍不动声色地发挥着同样巨大的历史惯性呢?其发展的结果,将在多大程度上以西式的现代法治国家为归宿,又将在多大程度上维持着“中国特色”呢?世界在看,中国似乎也没全想好。

社会的进程也如人生。少年人的视野中充满了自由与机会,沧桑岁月则将不断消去生活的可选项,让人习惯于“路径依赖”。回顾20世纪初的中国,曾面对着那么多的可能性,而今远不是那样的了。罗素有句名言:“但是中国总是一切规律的例外。”(73)真会如此吗?我们不能确知。但占世界1/5的中国人,今天仍然生活在一种与众不同的体制之下,这是事实;至少在可以预见的未来若干年中,它看上去不会有根本性改变,将在保持着其鲜明“特色”的情况下强大起来。余英时先生说:“史学虽不能预言,但史学家却无法不时时刻刻以未来为念。多一分对过去的了解,终可以使我们在判断将来的发展方面,多一分根据。”(74)而我们是反过来看这个问题的:多一分对现实和未来的关怀,可以使我们在反观历史发展之时,多一些观察与思考之点。无论如何,在“中国特色”论题前面,“传统—现代”模式已暴露出了某种局限性。

田余庆先生的《东晋门阀政治》有一个基本论点,就是把中古门阀政治视为“皇权政治的变态”,它只存在于东晋一朝;它来自皇权政治,也必将回归于皇权政治。这个“变态”与“回归”的思路,我认为在方法论上具有重大价值,可以引申出一种与“六朝贵族论”、“魏晋封建论”等不尽相同的中古史解释,并将之扩大到制度与文化层面(75)。中古时期的贵族政治、玄学思潮、宗教异端、异族政权和分裂局面等使人看到,中国历史本来是存在着其他可能性的;然而它们最终被消解,“回归”了。在“分期论”努力凸显“时代特殊性”的地方,“变态—回归”模式在衡量“变态”幅度和寻找“回归”动力。比如,在玄学思潮、宗教异端和儒学衰落构成了“特殊性”的地方,可以看到在君主诏书、臣工奏议中依然通行着“选贤任能”论调,它维系着秦汉以来的政治传统;比如,在士族凭藉门第而赢得了选官特权的时候,又可以看到考试制度、考课制度等依旧在缓慢进化。“变态—回归”可以包容时代特殊性,不过是用不同视角观察它们的。即,在汉唐间,是什么力量导致了那些“变态”或时代特殊性,又是什么力量促使其回到历史的轴线上来的呢?

“连续性”是就一个变迁主体而言的。中国历史的主体是什么?在我看来,除了种族发展与生存空间的连续性外,就是它的独特制度和独特文化了。在某种意义上可以说,中国的历史,就是秦始皇和孔夫子的历史:秦始皇奠定了帝国体制的基石,孔夫子奠定了中国文化的主调。经过秦汉,中国的制度与文化高度整合了,形成为一个综合性的“政治文化体制”;在我们的视角中,它就是中国历史连续性的主体。生产工具在变,经济关系在变,哲学思想在变,社会阶层在变,民族成分在变,风俗习惯在变,但诸变动都只有在与那个体制的关系中,才能得到完整理解。它们都承受那个体制的强大制约,被以某种方式纳入体制;当其发展具有了反体制的性质之时,就会遇到限制与抑制。数千年来连续发展着的,就是中国独特的政治文化体制。所谓“政治文化”研究,因而就有了特殊意义(76)。有人会觉得“常态”、“变态”的提法是非历史的、先验的,预定了一个“常态”就据以衡量历史。不过我们的看法相反。“常态”、“变态”视角恰好是“历史的”,是在对数千年的历史观察中得到的。确实,像统一王朝、皇帝专制、中央集权、官僚政治、儒学正统、士大夫政治和“官本位”等级制,都表现了重大连续性。

所谓“政治文化体制”是“制度”,是“结构”。王朝可以更替,政权可能垮台,但“制度”本身依然存在着。一个王朝垮台了,另一王朝又以相似的样式建立起来;构成它的“部件”可能发生更新,但其整体结构却可以保持着基本特征。好比翻新一座古建筑,改用新式建筑材料了,但它仍是原先的风貌。也就是说,“常态”的提法不否定两千年的帝制中国有进化、有阶段;但不认为其间曾发生过“转型”或“变革”,因为其“部件”的更新没有导致结构的改变,而是同一结构的精致化。进一步说,所谓的“政治文化体制”是一块“模板”,或者说是长时段的起伏摇摆所趋向的“轴线”,而不一定就是某个王朝的具体制度。在帝国前期,制度与文化的起伏幅度更大一些,然而人们仍能看到一种“向心力”。各个时期都经常演化出若干游离于体制之外的、甚至反体制的因素,反体制因素也会由外而来,从而导致了或大或小的各种“变态”;但它们的结局,是被逐渐体制化了,被“常态”吸收了,或者停留在对体制无害的状态下而不能扩张。

除了“变态”,中国历史也发生过“断裂”。这样的“断裂”,可以认定为三次:夏朝进入王国时代,战国进入帝国时代,以及近代废除帝制。在这时候,确实就存在着“变革”或“转型”了。但“连续性”论点在此依然有效。因为它有如同一个人的长大成人,或软件的升级换代。“升级”,就表明它是同一产品的连续发展。如果把夏商周看成中国国家的1.0版,帝制中国就是它的2.0版。再以建筑打个比方,从商周的早期宗庙到秦朝的咸阳宫、阿房宫,可以说发生了“质变”或“飞跃”了,其规模、结构和复杂性远非昔比,然其样式和风格上仍有一脉相承之处,我们不会把它与古希腊、古埃及、古印度或其他什么地方的建筑混淆起来。

“变态—回归”容纳了“变态”和“进化”,它立足一个“中轴线”,而把中国史理解为一个“螺旋形上升”的历程,从而既不同于“分期论”,又不同于“停滞论”。20世纪与“连续性”相关的研究,远不如“分期论”研究的成就之大。因为只讲某些特点的一以贯之,那么这“连续性”简单了一些。但若把“变态”与“断裂”纳入思考,则“连续性”的研究,就可能寻找到新的可耕地,并大大增加了可操作性。

回到本章论题上来,从“爵本位”到“爵—秩体制”、再到“官本位”的演进,就是被我们处理为一个“断裂—升级”进程的。我们在“品位结构”这个层面,通过若干线索,具体勾勒出了断裂的表现及原因,进而是断裂的弥合、新体制的完善,还有那些促成“升级”、维系“连续”的因素和机制。刚刚讨论过的等级古礼,正是这个话题的一部分。在这里,我们既看到了古礼传统的“断裂”,也看到了它的“连续”,还看到了它与王朝官阶制是怎么逐渐整合起来的。它由“古礼”变成了帝国礼制,升级换代了。

【注释】

(1)我对“古礼复兴运动”的认识,参看拙作:《宗经、复古与尊君、实用:中古〈周礼〉六冕制度的兴衰变异》,《北京大学学报》2005年第6期、2006年第1、2期连载。

(2)参看拙作:《品位与职位:秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,第5章第2、3节。

(3)张金光:《秦制研究》,上海人民出版社2004年版,第750页以下。

(4)李均明:《张家山汉简所反映的二十等爵制》,《中国史研究》2002年第2期。

(5)朱绍侯:《西汉初年军功爵制的等级划分——〈二年律令〉与军功爵制研究之一》,《河南大学学报》2002年第5期。

(6)“七大夫以下皆复其身及户”原作“非七大夫以下皆复其身及户”,“非”字据刘敏先生说删。见刘敏:《重释“高帝五年诏”中的爵制问题》,《史学月刊》2005年第11期。

(7)《汉书》卷八《宣帝纪》黄龙元年(前49年)夏四月诏:“举廉吏,诚欲得其真也。吏六百石位大夫,有罪先请,秩禄上通,足以效其贤材,自今以来毋得举。”按,有些法制史的著作,据此而称黄龙元年开始实行吏六百石有罪先请制度。如程树德:《九朝律考》,中华书局1963年版,第96页。其实,汉宣帝诏中所云“有罪先请”,是追述成制。《宣帝纪》注引韦昭曰:“吏六百石者不得复举为廉吏也。”诏书的意思,是说吏六百石既已位在大夫,且有罪先请,就不必再举廉吏了。可见“吏六百石有罪先请”的制度,此前已有。

(8)《汉书》卷六二《司马迁传》:“仆亦尝厕下大夫之列,陪外廷末议。”韦昭注:“《周官》太史位下大夫也。”臣瓒注:“汉太史令千石,故比下大夫。”按东汉太史令秩六百石,西汉太史令的秩级不详。《汉书》卷八三《朱博传》:“刺史位下大夫,而临二千石。”

(9)《史记》卷一三○《太史公自序》有“上大夫壶遂曰”一句,司马贞《索隐》释云:“遂为詹事,秩二千石,故为上大夫也。”又如《史记》卷十四《十二诸侯年表》有“上大夫董仲舒”云云,这应该是就董仲舒曾为江都相而言的,国相秩二千石。

(10)《汉书》卷二七下之上《五行志下之上》:“侍中董贤年二十二为大司马,居上公之位。”

(11)敦煌汉简1108A:“元始五年(公元5年)十二月辛酉朔戊寅大司徒晏、大司空少薄(傅)丰下小府,大师、大保、票骑将军、少傅、轻车将军、步兵▌▌、宗伯、监御史,使主兵主艸主客护酒都尉、中二千石九卿、▌▌▌▌州牧关二郡大守、诸侯、相关都尉。”甘肃文物考古研究所:《敦煌汉简》,中华书局1981年版,第261页;吴礽骧、李永良、马建华释校:《敦煌汉简释文》,甘肃人民出版社1991年版,第114页。

(12)《汉书》卷九九中《王莽传中》。

(13)参看拙作:《王莽保灾令所见十二卿及州、部关系辨疑》,《中国史研究》2004年第4期。杨天宇先生称,新莽的三公九卿之制来自《礼记·王制》,所用为今文经说。见其《论王莽与今古文经学》,《文史》第53期,中华书局2000年版。其实新莽九卿又可以分为三孤卿和六卿,兼顾了《王制》、《周礼》,也有古文经的影响。

(14)《续汉书·舆服志下》注引《东观书》:“建武元年,复设诸侯王金玺綟绶,公、侯金印紫绶。九卿、执金吾、河南尹,秩皆中二千石。”执金吾原名中尉,系汉武帝所改。其官在中二千石,本来属于列卿,但两汉间为凑合“九卿”之数,将其排除在“九卿”之外,单列一官了。

(15)卜宪群:《秦汉官僚制度》,社会科学文献出版社2002年版,第127页。

(16)《续汉书·百官志二》注引《汉官目录》,称太常、光禄勋、卫尉“右三卿,太尉所部”,太仆、廷尉、大鸿胪“右三官,司徒所部”,宗正、大司农、少府“右三卿,司空所部”。

(17)《通典》卷二十《职官二》:“太尉分主天,部太常、卫尉、光禄勋;司徒主人,部太仆、大鸿胪、廷尉;司空主地,部宗正、少府、司农。”中华书局1984年版,第113页下栏。太尉、司徒、司空分主天、地、人,明有“天人感应”、“官制象天”的色彩。类似说法又见于《韩诗外传》的“司马主天,司空主土,司徒主人”,《白虎通义》的“司马主兵,司徒主人,司空主地”,以及《尚书大传》的天公、地公、人公之说(《论衡》引),此不具述。

(18)参看拙作:《汉代乐府〈陌上桑〉中的官制问题》,《北京大学学报》2004年第2期。

(19)山东省博物馆等:《山东苍山元嘉元年画像石墓》,《考古》1975年2期;方鹏钧、张勋燎:《山东苍山元嘉元年画像石题记的时代和有关问题的讨论》,《考古》1980年3期;山东省博物馆、山东省文物考古研究所编:《山东汉画像石选集》,齐鲁书社1982年版,第42页;永田英正编:《汉代石刻集成》图版、释文篇,同朋舍1994年版,第111页;赵超:《中国古代石刻概论》,文物出版社1997年版,第61页;赵超:《古代石刻》,文物出版社2003年版,第184页,图版二○。

(20)蒋英炬、吴文祺:《汉代武氏墓群石刻研究》,山东美术出版社1995年版,第63页。朱锡禄《武氏祠汉画像石》误作“此丞相车”,山东美术出版社1986年版,第109页。

(21)朱锡禄:《武氏祠汉画像石》,第110页。

(22)朱锡禄:《嘉祥汉画像石》,山东美术出版社1992年版,第132页。

(23)山东省博物馆、山东省文物考古研究所编:《山东汉画像石选集》,齐鲁书社1982年版,第48-49页。

(24)李发林:《山东汉画像石研究》,齐鲁书社1982年版,第99页。

(25)叶又新、蒋英炬:《武氏祠“水陆攻战”图新释》,《文史哲》1986年第3期。

(26)吴荣曾:《新莽郡县官印考略》,《北京大学学报》1987年第2期;收入《先秦两汉史研究》,第322页以下。

(27)吕思勉:《秦汉史》,上海古籍出版社1983年版,第197页。

(28)蒙文通:《论经学三篇·乙篇》,《中国文化》,三联书店1991年第4期,第60页。

(29)苏舆:《春秋繁露义证》,中华书局1992年版,第238页。“通佐”之制,他书所无。

(30)《汉书》卷九九中《王莽传中》。

(31)疏勒河流域出土汉简317:“敦德步广尉曲平望塞有秩候长敦德亭间田东武里五士王参秩庶士新始建国地皇上戊元年十月乙未……”见林梅村、李均明编:《疏勒河流域出土汉简》,文物出版社1984年版,第51页。

(32)参看王国维:《观堂集林》卷十九《史林·敦煌汉简跋九》,河北教育出版社2003年版,第421-422页;或《王国维先生全集初编》,台湾大通书局1976年版,第3辑第848页。

(33)参看王人聪:《古玺印与古文字论集》,香港中文大学出版社2000年版,第149页以下。

(34)《续汉书·舆服志下》注引荀绰《晋百官表注》。

(35)《太平御览》卷六八五《服章二》,中华书局1984年版,第3册第3056页上栏。

(36)《后汉书》卷二《明帝纪》李贤注引。

(37)参看《宋书》卷十八《礼志五》及《隋书》卷十一《礼仪志六》。

(38)《通典》卷七五《礼三五》,第409页。

(39)皮锡瑞等学者指出,汉儒重《仪礼》而魏晋以下重《周礼》。近年梁满仓先生的研究,又推进深化了这一认识,见其《论魏晋南北朝时期五礼制度化》,《中国史研究》2001年第4期。这是就整个礼学来说的。如果专论政治制度,则汉儒重《礼记》主要是重《王制》。魏晋以下,《周礼》的政治影响大大升温了。当然,新莽兼用《王制》、《周官》,是一个例外。

(40)《礼记·郊特牲》,《十三经注疏》,第1456页。

(41)“县主”当作“县王”。魏晋及萧梁有县王,参看杨光辉:《汉唐封爵制度》,学苑出版社2002年版,第22、24页。

(42)《通典》卷七十《礼三十》引,第386页中栏。

(43)《续汉书·礼仪志中》注引《决疑要注》。

(44)大司马,曹魏黄初二年(221年)始置,位在三司上;大将军,建安二十五年(220年)魏国初置,位为上公。洪饴孙谓:“案魏制,大司马或屯合肥,见《曹仁传》;或屯皖,见《明纪》,以备吴。曹植《求自试表》:‘若东属大司马,统偏师之任。’即指此”;“曹魏制度,大将军每屯长安以备蜀。曹植《求自试表》所谓‘西属大将军’是也。”《三国职官表》,中华书局1984年版,第1289、1293页。曹植《求自试表》见《三国志》卷十九《魏书·陈思王曹植传》:“若使陛下出不世之诏,效臣锥刀之用,使得西属大将军,当一校之队,若东属大司马,统偏舟之任,必乘危蹈险,骋舟奋骊,突刃触锋,为士卒先,虽未能禽权馘亮,庶将虏其雄率,歼其丑类!”也反映了当时的大将军和大司马,是设以备蜀备吴的。曹仁于黄初二年由车骑将军迁大将军,屯临颍,是年转大司马;曹真在黄初七年由中军大将军迁大将军,假节钺,太和四年转大司马。可见曹魏大司马在大将军之上,是防吴之任重于防蜀也。

(45)“二王后”就是山阳公和卫国公。山阳公即汉献帝刘协,是汉朝之后。卫国公被用作周朝之后,其人应即姬署,或其父祖。《宋书》卷六十《荀伯子传》:“晋泰始元年(265年),诏赐山阳公刘康子弟一人爵关内侯,卫公姬署、宋侯孔绍子一人驸马都尉。又泰始三年,太常上博士刘憙等议,称卫公署于大晋在三恪之数,应降称侯。”此“卫公姬署”,即高堂隆《瑞贽议》所云“卫国公”。姬署死于西晋泰始七年,见《通典》卷七四《礼三四》,第405页下栏。

(46)梁武帝把汉代的九卿增加到了十二卿,即太常卿、宗正卿、太府卿、卫尉卿、司农卿、少府卿、廷尉卿、光禄卿、大匠卿、太仆卿、鸿胪卿、大舟卿。

(47)而且,梁朝的宗正卿“位视列曹尚书”,司农卿“位视散骑常侍”,太府卿“位视宗正”,少府卿“位视尚书左丞”,太仆卿“位视黄门侍郎”,卫尉卿“位视侍中”,大匠卿“位视太仆”,光禄卿“位视太子中庶子”,鸿胪卿“位视尚书左丞”,太舟卿“位视中书郎”。诸官的“位视”并不相同,同样反映了它们品级相同但官资不同,所以“班”也不同。

(48)以上所叙梁制,参看《隋书》卷二六《百官志上》及《通典》卷二七《职官十九》。

(49)安作璋、熊铁基:《秦汉官制史稿》,齐鲁书社1985年版,下册第462页。

(50)见《隋书》卷二六《百官志上》所叙陈制。

(51)《通典》卷七五《礼三五》引,第408页中栏。

(52)《唐六典》卷二《吏部郎中》,第32页。《新唐书》卷四五《选举志下》。

(53)马端临:《文献通考》卷四七《职官考一》,中华书局1986年版,第438页上栏。

(54)《司马光奏议》,山西大学出版社1986年版,第34页。

(55)《宋史》卷一一八《礼志二一》,卷一六八《职官志八》。

(56)按,《宋史》卷一六八《职官志八》所列“建隆以后合班之制”,龚延明先生认为“实为仁宗庆历以后之制”,见其《宋史职官志补正》,浙江古籍出版社1991年版,第494页。

(57)可参看龚延明:《宋代官制辞典》,中华书局1997年版,第618页。