一代史学大师陈垣先生,1971年6月21日以九十一岁高龄在北京逝世。他一生中的最后五年是在“文革”中度过的。毛泽东主席称陈垣先生是:“我们国家的国宝。”这位国宝在“文革”浩劫中的情况究竟如何?至今鲜为人知,有点记述也不多,而且有些属于误传。作为他的孙媳,谨以一个亲历者的所见所闻,就我所知,作一个客观的叙述,为祖父的传记谱写最后一章。

从1966年至1971年,这五六年是陈垣先生人生旅程的最后阶段。这几年他的遭遇、情感、生活及思想等各个方面,外界人士知道的实在很少。为什么没有人讲述这几年的情况,我以为主要原因是难写,有些事情,有关他的想法、他的情感,只可意会,不可言说;另外是与外界接触不多之故。1966年,陈垣先生已经是八十六岁的老人了。他深居简出,与外界的同仁断绝了联系。过去的学校领导、朋友,不是靠边站,就是被批斗、被打倒,甚至自杀,大家都自身难保,谁还顾得上他呢?但也有例外,就是他的几个得意门生:启功、史树青、刘乃和、许大龄等几年当中来看望过他好几次;其实,他们的日子也很不好过,还时常惦念着老师,危难之中见真情。

1949年1月31日,北平和平解放,陈垣亲身体会新社会巨大变化,3月14日在给三子约之的家书中说:“余近日思想剧变。”

1949年4月摄于不老松下。

1950年10月摄。

1950年10月12日中央人民政府接办辅仁大学后合影。左为教育部长马叙伦,右为副部长韦悫。

1951年8月,到四川巴县参加土地改革工作,在田间收稻。

1951年11月1日在全国政协一届三次会议后的国宴上。毛泽东主席称陈垣为“国宝”。

1955年6月1日在中国科学院学部成立大会上代表哲学社会科学部发言。

1955年9月与来京探亲的三妹四妹摄于家中。

摄于1956年元旦。在题赠三妹、四妹时写“远望社会主义美景”。

1956年3月植树节。

1958年10月访问故宫图书馆时,与老馆员交谈。

在此之前,1962年底,他因胆结石症急性发作引起贲门梗阻,以八十二岁高龄作了胃肠吻合手术。1963年4月,9月至10月,1964年4月至5月,1965年2月,3月至4月,他又先后因胆囊炎急性发作及阵发性心房纤颤五次住院。但即使是在耄耋之年,身体又多病,他仍坚持工作,在他多年的学生柴德赓与刘乃和的协助下,进行点校“旧五代史”及“新五代史”的工作。

柴德赓当时是江苏师范学院历史系主任,在陈垣先生的要求下,由教育部于1964年借调回北京;刘乃和是师大历史系讲师,陈垣先生的专职秘书。

陈垣先生早在30年代就写了《旧五代史辑本发覆》一书,并制订了周密的校勘《旧五代史》的计划。此时,在他的主持下,两部《五代史》的校点工作已做了大量前期准备工作,他毕生的宏愿正在顺利进行。

一、锔过的碗更经久

20世纪50年代后期,陈垣先生已是年近八十的老人了,但仍担负着繁重的校长职务,继续从事科学研究工作。曾有记者采访他,问他有什么保持健康的秘诀。

他说自己没有什么秘诀,身体体质也不太好,心脏有毛病。但因为自己在青年时代学医,知道自己身体的问题在哪里,注意保养,所以反而比一些看似健康的人活得更长久。

他还拿锔过的碗作比方。过去瓷器破裂,补碗匠会在裂纹两边用金刚钻打眼,然后用一种用铜或铁打成的扁平的两脚钉(锔子)将它连接。因为锔过的碗终归没有完整的碗结实,使用起来格外小心,有时它的寿命反而会超过好碗。

1959年1月加入中国共产党。接受采访后摄。

1959年7月,在历史研究所与顾颉刚、侯外庐、胡厚宣、张政烺等讨论。

1960年9月摄。

1960年9月摄,自题“山游小憩”。

摄于1964年10月。

1961年1月23日,历史研究所学术委员会扩大会议后在历史博物馆门前合影。

摄于1962年11月。

1964年9月摄于北京景山公园。

陈垣先生正是了解自己身体的弱点,注意保养,所以能享高寿。其实他的养生之道很简单,就是生活有规律,起居有节制,并适当锻炼。七十岁以前,他每天四五点起床读书写作,然后去学校办公或上课,中午也不休息,晚上10点以前就寝。七十岁以后才适当午休。

他不抽烟,不喝酒,甚至不喝茶。一日三餐,早餐是小米粥、羊奶加一两片馒头或面包。午、晚两顿正餐是两三种荤素搭配的小菜,再加一点腐乳。当然,他也有与亲朋或家人欢聚会餐的时候。广东馆子恩成居,山东馆子同和居(老板是他学生牟润孙的父亲)都是他喜欢去的饭馆。著名的谭家菜的主人谭祖任(篆青)是他的同乡和好友,他曾多次在谭宅与友人和学者聚餐。但这些都不是经常的事。

他的锻炼也是结合自己的条件,主要就是饭后在院子里千步走,怎样计算千步呢?当时没有计步器,他就边走边念《千字文》,从“天地玄黄,宇宙洪荒”,一字一步,念到“谓语助者,焉哉乎也”,《千字文》念完,一千步也走完了。

这些看似简单的措施,因长年坚持,所以收到了很好的效果。可是,不管陈垣先生怎样生活有规律,身体健康,也不能承受“文化大革命”这突如其来的打击。他的健康状况随着心情的压抑而每况愈下。

二、“文革”遭遇

“文化大革命”爆发后,高级知识分子无一不列入“牛鬼蛇神”之范围内。举国上下大字报铺天盖地而来,红卫兵“造反有理”口号声响遍全中国。在这种形势下,陈垣先生提心吊胆、闷闷不乐,他对形势的发展担忧、陌生又不理解,他保持着沉默。他很孤独,对人生冷漠。记得在“文革”前,我们全家(公公陈乐素、婆婆洪美英,我和智超)经常在周末或周日带着孩子去看望他,这成了习惯、规律。我们住所在景山东街,坐汽车只有四个站,骑车只要十分钟。每次去,他都特别高兴,有说有笑,问这问那,特别喜欢问我一些生活琐事,如:你是云南人,生活在北京习惯不习惯?每天到学校是骑车还是坐车?等等。有一天,他听说我在练毛笔字,很高兴地说:“当老师写好字很重要,字不好,课讲得再好,学生也会看不起你。”还让秘书找了一本王羲之的兰亭帖送给我,要我好好练字。总之,每次大家见面,都谈的十分开心。

可是,“文革”一开始,他已经有一种在劫难逃的感觉,觉察到形势在大变,终日一筹莫展,心神不安。毛泽东发动“文化大革命”,先是批判“海瑞罢官”,后又揪出“彭罗陆杨反革命集团”,发出“五一六通知”,发表“第一张马列主义大字报”。连毛泽东多年亲密战友刘少奇、周恩来、邓小平等也不知所措,“老革命遇到了新问题”,更不用说陈垣先生了。开始他是仿徨不解,我们全家去看望他时,与以前好像变成了两个人,面对儿孙们的来到,他一言不发,满脸愁容,局势使他高兴不起来,每顿饭进食量少了,觉也睡不安稳。看到他忐忑不安的状况,智超向尹达反映了陈垣先生担惊受怕的情况。因为尹达是历史研究所主持工作的副所长(所长为郭沫若兼)。尹达为了宽慰他,1966年3月18日到家看望了他。这次谈话效果不错。陈垣先生还留尹达在家用晚餐,这是极少有的例外。在此之前,1966年1月6日,郭沫若也赠送了他新写的关于武威竹简的文章,题“请陈垣老指正”。

“文革”期间的几年,陈垣先生极少外出,各方面的消息主要来自他几十年如一日听的新闻广播,再就是来自家人的传达。当时他的元配夫人邓照圆在广州,另一夫人徐蕙龄则在天津,分别与她们的儿子生活在一起。他的子女当时在世者还有八人:长子乐素在人民教育出版社任历史室主任、历史研究所兼职研究员。次子仲益体弱有病,与陈垣先生住在一起。三子约之,在广州文化局工作。四子容之是天津大学无线电系主任。长女桂辛在香港。次女善在广州中学任教。另外两女慈、冬,则在建国前已居海外。乐素有两子在北京,我的丈夫智超是第三代中唯一从事史学研究的人,北大历史系毕业后,在历史研究所工作;智纯在北京矿业学院任教。每逢假日,我们全家老小,必定到祖父处团聚,仲益叔有一子一女在天津、北京。子陈朴在天津工作,他妻子孔繁忻也在北京。女陈韶在北京师院任教,其夫郭汾在北师大任教。

北师大早先为陈垣先生配备了工作人员:专职秘书刘乃和,从1947年研究生毕业后作了陈垣先生的助手。另有专职护士老郭、公务员小郭。还有自费请来的两位抄书先生,另有一名专为陈垣先生做饭的保姆袁姐,也是他自己出资雇请的。

随着“文化大革命”运动的迅猛发展,那些想安慰、保护陈垣先生的人也是泥菩萨过河,自身难保。郭沫若在1966年4月14日的人大常委会会议上发言:“拿今天的标准来讲,我以前所写的东西,严格地说,应该全部把它烧掉。”7月份,陈伯达在科学院万人大会上公开点名批判尹达,不久就把他从“文革”小组成员的位置上拉下来,发交历史所造反派批斗。

可以说,陈垣先生与许多知识分子在“文革”中的命运、遭遇、处境虽不尽相同,但内心的痛苦,所受到的精神的折磨是相似的,只是形式不同罢了。

三、老人照顾老老人

陈垣先生的住所远离师大校本部,造反派贴他的大字报他看不见,师大的大字报有“打倒资产阶级反动学术权威陈垣”、“把陈垣揪出来批倒批臭”、“打倒走资派陈垣”等等,具体内容则有,他的著作都是违反毛泽东思想的;新中国成立后不应重印“励耘书屋丛刻”;他提倡学生多读书就是宣扬“白专道路”;他私人有大量藏书及领取稿费是不合理的等等。高音喇叭的叫喊声,他也听不到,但他仍然亲身感受到了运动的压力。有一次,我婆婆、爱人和我三人到了陈垣先生住处去看望他。我们照常按门铃,可是很久没有人开门,大约等了足足半小时,我们在门外,都很焦急,最后还是仲益叔来开门。一开门他就说:“爷爷在卫生间,离不开人,所以没法及时给你们开门。”我们怀着沉重的心情到屋里,祖父一人静静地坐在藤椅上,我们知道他内心很苦闷,尽量讲些宽慰的话。他发现大儿子乐素没来,就问智超:“你爸爸为什么没来?”智超说:“他今天有点事,不能来,要我们代他来看望您。”其实,他的长子乐素,有一天突然被单位造反派抓走,说是隔离审查。原来他原在浙江大学的一位老同事,被逼供信,屈打成招,把解放前浙大教授会的成员都说成是特务。本来,爸爸每周都要去探视他的,这时已失去人身自由,自然不能去,但我们又不敢如实告诉他。

陈垣先生四合院里变化很大,他身边的工作人员,在“文革”发生后不久被师大造反派勒令回校参加运动,说四合院里是“池小王八多”,要秘书刘乃和、护士老郭、公务员小郭,全部撤走,要他们回校参加“革命”运动,说每个人都有自己的一本账,必须回去交代自己的问题,接受群众审查,触及自己的灵魂,谁也逃不过这场伟大的革命运动。陈垣先生自请的两位抄书先生,因为无书可抄,也回家了。这样,一座两进的四合院里只剩下三个六十岁以上的老人。除祖父外,仲益叔已是六十多岁,专门做饭的保姆袁姐也是六十岁左右的人。当时的家属,各自都有自己的工作单位,都要参加运动,照顾祖父起居自然落在仲益叔身上,其他家属都只能是各自抽出时间去看望他,有时送水果,有时轮流值班。“文革”中,我因刚出大学校门,参加工作不久,当时社会上有句时髦的话,曰:“生在旧社会,长在红旗下,是共产党培养出来的新型大学生。”身世单纯,因此没有被红卫兵当成批斗对象,而作为革命的动力来团结。因此,运动中,自己的行动比较自由,自我支配的时间比较多一些,在公公受审,智超也被打成保皇派,被剃阴阳头、挂牌子,在大院里打扫卫生的情况下,我和婆婆(当时已退休)随时代表他们往陈垣先生处看望他。“文革”中祖父最不能忍受的是:工作被迫停止了,这对他的打击很大,作为一个历史学家,有什么比不能看书、不能从事研究更痛苦、更残酷、更遗憾的呢?他的研究工作从未间断过,几十年如一日。“文革”前,他每天在助手的帮助下,拿着放大镜,整理、研究《五代史》。而现在一切都无法进行,他把这种痛苦深深埋在心里。一次,我们讲到书籍出版问题,他很不高兴地说:“现在什么事情也不能做了,让我等死吗?”我们也不敢吭气,婆婆安慰他说:“去年师大党委书记不是说,要您保护好身体,只要您健康活着,就是最大的贡献吗?”他苦笑了一下,说:“有什么用?”平时四合院里冷清,没有生气,因此祖父又无可奈何地说:“现在是老人照顾老老人。”陈垣先生多么寂寞、无助,过去的朋友连电话都没有一个,他悲伤,他叹气,他沉默,度日如年,听力视力逐渐衰退,面部失去了往日的风采,没有笑容,除了沉默,还是沉默。以我的看法:这几年他对自己的想法不是公开地说出来以表示愤慨和不满,而是无言地回避。开始我们老是对他说,乐素很忙,不能来,时间长了,他也心知肚明,再也不问了,只是谁也不把这层窗户纸捅破。

四、被迫自我检讨

有一次,中华书局的造反派来了几个人,把陈垣先生整理两部《五代史》的全部资料抄走了,说是要拿去检查,这批资料至今下落不明。他多年的心血全然付诸东流。

又有一次,北师大来几名红卫兵,想要抄出他们想要的反革命材料,在几间书房转来转去,找不到他们需要的反革命材料,又提出要抄祖父与刘少奇、王光美的合影照片,说祖父与“党内最大的走资派”刘少奇、“美国特务”王光美有一张合影。师大红卫兵头目谭厚兰在一次大集会上,讲到刘少奇、王光美与陈垣有合影,说这是他们互相勾结的罪证。事实是,1952年“五一”劳动节晚上在北海举行的游园会上,刘少奇副主席带着夫人王光美坐在离陈垣先生很近的桌子旁边。王是辅仁大学研究生,一眼看见了老校长,就与刘少奇一道走向陈垣先生,并向刘少奇介绍说:“这是我们的老校长陈垣先生。”于是刘少奇与陈垣先生握手并合影留念。这样一件很平常的事,红卫兵也不放过。他们找了半天也没找到,如果找到,这就可以给陈垣先生定罪了。

就是在这样的背景下,陈垣先生被形势所迫不得不写了“自我检查”及“我要自我革命”,请人抄成大字报,贴在校园内。

“自我检查”写于1966年7月,其中说到:

“这次运动,革命师生给我贴出了一些大字报,我既惭愧,又极欢迎。通过这些大字报的揭发与批判,使我认识到:我一生所写所讲的东西,无论是解放前的成部著作,解放后的文章和讲话,都是不符合毛泽东思想的,甚至有危害性的……解放了这十几年……思想仍然落后。否则我何至于未经组织批准将解放前旧著“励耘书屋丛刻”在新社会复印起来……还有,我过去经常对史学系同学提倡多读书,这不等于引导他们走“白专道路”吗?这不是和毛主席强调的“突出政治”背道而驰是什么?”

“我要自我革命”写于1966年8月,他说:

“经过这次运动,我要自我革命,自我造反,愿将历年得来的书籍三百余箱,字画数百件和稿费等四万余元交给党和政府处理,坚决打破过去私人大量收藏书物、庞大稿费和高薪金的不合理制度。”

由于他心情郁闷,担惊受怕,衰老得很快,视力、听力急剧下降,即使用最大号的放大镜,也只能看报纸的大标题。要得到外界消息,主要是听广播,收音机要把音量调到最大,才能听清。我们讲些消息给他听,也尽量靠近他的耳边,放大嗓门。红卫兵几次抄家,没让红卫兵进他卧室,事后他才知道。八十六岁老人,哪里经得起恐吓。1966年5月他的夫人徐蕙龄在天津去世,他让仲益和刘乃和到天津,带去三百元,为她立块石碑。不到一星期,他的结发妻子邓照圆在广州去世,我们不敢告诉他,以免他雪上加霜的悲痛。

有一次,我们向他讲述了北京的两派斗争,祖父问我们,你们是哪一派的。我们说,我们是反对王(力)关(锋)戚(本禹)这一派的。他想了一下,指指自己,又指我们,说:“我跟你们是一派的。”说完开心地笑起来,逗得我们也大笑起来。这是我们在“文革”中很难听到的他的笑声。

1970年6月摄于家中。

在“文革”中,逢“国庆”、“五一”等节日,能否在公众中“亮相”是标志着没有被打倒、没有大问题的一项政治待遇。陈垣先生这些年,基本与外界隔绝了往来,为了让亲朋好友宽心,他还是尽可能出席这种集会。尽管每次外出,换衣换裤,非常麻烦,他小便经常失禁,还要事先采取些特别措施。他的行动已极不方便,到时总是由两三人合力连座椅带人抬至门口上车。记得有一次参加国宴,智超护送他到人民大会堂门口,由里面的工作人员用轮椅推至宴会厅,因为不知道他何时出来,智超一直在停车处紧紧盯住门口,看他一出来,赶快跑过去接他上车。回到家,他已浑身是汗,衣服全湿了。1970年的国庆,祖父上天安门观礼台是由孙女陈韶陪同前往,陈韶一直在城楼下等候他乘电梯下来,再送回家。这是他最后一次参加国庆观礼。

1969年6月,他收到了汪宗衍从澳门给他的信,陈垣先生与汪是世交,通信达三十多年。他在复信中说:“弟聋聩日甚,坐食无聊;‘少壮真当努力’,年一过往,何可攀援?古人思秉烛夜游,良有以也!”他当时的心情,可见一斑。

五、向周恩来求助

1969年底,在“文革”中陪伴了陈垣先生三年多的仲益叔,病体坚持不住,终于住进了医院,这几年,他与祖父相依为命。益叔一住院,只剩下一个做饭的老保姆,虽然也有重孙女陈政经常照顾他,可她只是个初中生,要照顾体重近八十公斤的近九十岁老人,许多时候也力不从心。而且她学校常有活动必须回学校。祖父经常处在无人照管的悲惨状况下,有一天,我们去看他,一进门,老保姆就很恐慌地向我们讲述:“昨天你们怎么不来?你爷爷昨天上午摔到地上了,他要坐上藤椅,结果没坐上,一下子坐到地上,一坐就是半天,大小便都拉在裤子里了。他喊我,隔着一个院子我又听不到。中午送饭过来,才发现他坐在地上,我去隔壁叫了一个人来帮忙,才把他拉扶上藤椅,还好没摔坏。”我们听后,赶快走进北屋,问他有什么疼痛,他说:“地上太凉,肚子不舒服,拉了两次稀……”过了几天,才缓过来。因他体态胖,腰腿无力,坐到地上自己爬不起来,整整在地上坐了两个多小时,我们听了真害怕,感到没有专人在家守候是不行的,随时都有可能发生难以预料的事,怎么办呢?父亲指示我们一定要想办法。这时智超和我商量,如果再不采取措施,老人很难支持。想来想去,最后决定用老人的名义向上写信,究竟向谁发信呢?一封信给周总理。我们知道总理太忙,总理一天只能睡两三个小时,但他了解陈垣先生,也肯定会保护陈垣先生。“文革”前,祖父因病住在北京医院,总理探望过他。1959年陈垣先生入党,总理还曾郑重向他表示祝贺。陈垣先生在“文革”前期没有受到直接的冲击,也同总理的保护有关。另一封给康生,康生在“文革”前及“文革”中的劣行,作为普通老百姓的我们,当时是不可能知道的,就连邓小平在复出之前,也曾去看过康生。我们当时只知道,康生在“文革”前养病之时,曾经向祖父请教过一些有关历史、文物的问题,算是有点交往。两封信中提到祖父身边无专人照顾的困难,希望能有专人负责照顾老人等等。

信写好了,怎样才能直接送到中南海领导人手里呢?智超此时头上有好几顶帽子:“资产阶级反动学术权威的孝子贤孙”、“资产阶级保皇派”、“反对北京市革委会(谢富治)的急先锋”等等。我是刚参加工作不久的青年教师,送信的任务自然落在我的肩上。我直奔府右街的中南海西门,听说那里有个中央信访接待站。在“文革”的岁月里,敢闯中南海是要冒一定险的,弄不好,会被扣押起来,反映到你工作单位,就是一个政治问题,不挨批斗才怪呢。但我想为了解决爷爷无人照顾的问题,壮着胆,抱着试试看的心情,到了中南海西大门口,胸前特意挂了一枚大的毛泽东纪念章,门警看见我朝大门口走去,警觉地迎我到离中南海西大门五十米以外地方,不让我再靠近大门,然后很生硬地问:“你干什么来了?”我说:“我有两封信要请你们转交给周总理和康生同志。”那个门卫拿过信看看说,你等一下,转身进去,不久,从里面出来一个解放军,叫我跟他走,带我到对面一个平房里,里面有桌子、凳子、简单办公用品。他把信的内容看了一遍(信没封口),然后开始盘问我,是什么单位的、姓名、年纪、住址等等,让我作了登记,然后说:“信放在这里,你可以回去了。”我向他道谢,才赶快离开了。心想这信能否到总理手里很渺茫。

没想到,这两封信还真很快起了作用。1月6日左右,周总理派了一位军代表到北师大,将刘乃和调回陈垣先生身边照顾他,不久,护士老郭、公务员小郭也调回来了。师大调他们三人回到祖父身边是很有道理的,因为他们比较了解祖父的情况。康生在1月30日复信陈垣先生,信中说:“您对历史研究有素,著作等身。今意欲将多年收存的书籍文献,交与党和政府收存,中央同志闻之甚为称赞。我意不如暂存你处为宜。至于稿费交党,此意甚好,但因您年迈体弱,应多加保养,希望您自己存留,以改善生活。我们过去对您的生活照顾不够,请原谅,以后如有问题,请即来信为盼。”直到前几年我们才知道,康生这封复信经过中央政治局讨论,并报送毛泽东主席审阅。毛泽东批示:“同意。要团结这样的知识分子。”

1970年2月,很仰慕祖父的卞孝萱先生特意来家看望。1970至1971年这段最后的岁月,祖父虽然过得比较安稳,但此时,他在京的大儿子乐素去了安徽凤阳干校,另一个儿子容之在天津,只能不时带妻子刘慧如及孩子来京探望。智超也去了河南干校,能经常去看望祖父的几乎都是女士们,儿媳洪美英,经常备些老人喜欢吃的食物送去。孙媳孔繁忻,孙女陈韶,经常带着第四代孙儿孙女去看望老人家,我通常在周日带着我的儿子替换刘乃和休息。我照顾祖父生活起居,陪他聊天,他特别喜欢我给他捶背。1970年夏,在武汉工作的孙子陈致易、俞文琴夫妇带着初生几个月的女儿来北京看望祖父,请祖父为他们的女儿起个名字。陈垣先生很高兴,想了一阵子,就脱口而出,叫“旺旺”吧,国家兴旺的旺,就在此时此刻,他老人家还是多么希望国家兴旺。

六、遗嘱及部分遗物下落不明

陈垣先生已经九十岁,身体日衰,1970年7月至9月,因脑血栓后遗症又住了一次医院。出院不久,又于12月14日发低烧住进北京医院,离开了他居住三十一年的兴化寺街五号的家,从此再也没有回家。入院的头两个月,头脑还清醒,能简单对话,也认得出是谁来看他。可是,渐渐地说话也不清楚了,叫他时反应很小,往后大小便失禁,不能进食,只能鼻饲,并长了褥疮,每两小时需帮他翻身、擦身,一刻也离不开人。广州的儿女们也来帮着照顾,医院想尽一切办法治疗,全体家属和刘乃和、老郭、小郭轮流一天二十四小时守护,终于6月21日走完了他九十一年漫长的人生道路。在他逝世前不久的一天晚上,北师大军宣队、工宣队两位负责人突然到我家,家里只有我和孩子。他们说,特意来借祖父的遗嘱,准备给他写评价用,用完还给我们。当时,我拿不定主意,因为祖父把遗嘱交给智超,就是要他作为遗嘱的执行人。智超去河南五七干校劳动,把遗嘱交给我保管,我担负着重责。在那样的年代,没有公理可讲,谁敢得罪宣传队领导,不给不行;但又不愿拿出来,就说智超放在哪里我不知道,他们一定要让我找,结果翻箱倒柜,终于在箱子里翻出来了,就这样,把祖父留给家属的遗嘱拿走了,至今也没有归还。

周恩来总理一直关心陈垣情况。这是关于丧事安排请示上的批示。

祖父病重期间,周总理曾指示,要求医院尽力抢救,还派工作人员到医院探望。郭沫若和人大常委会、政协办公厅等有关同志也到医院看望。

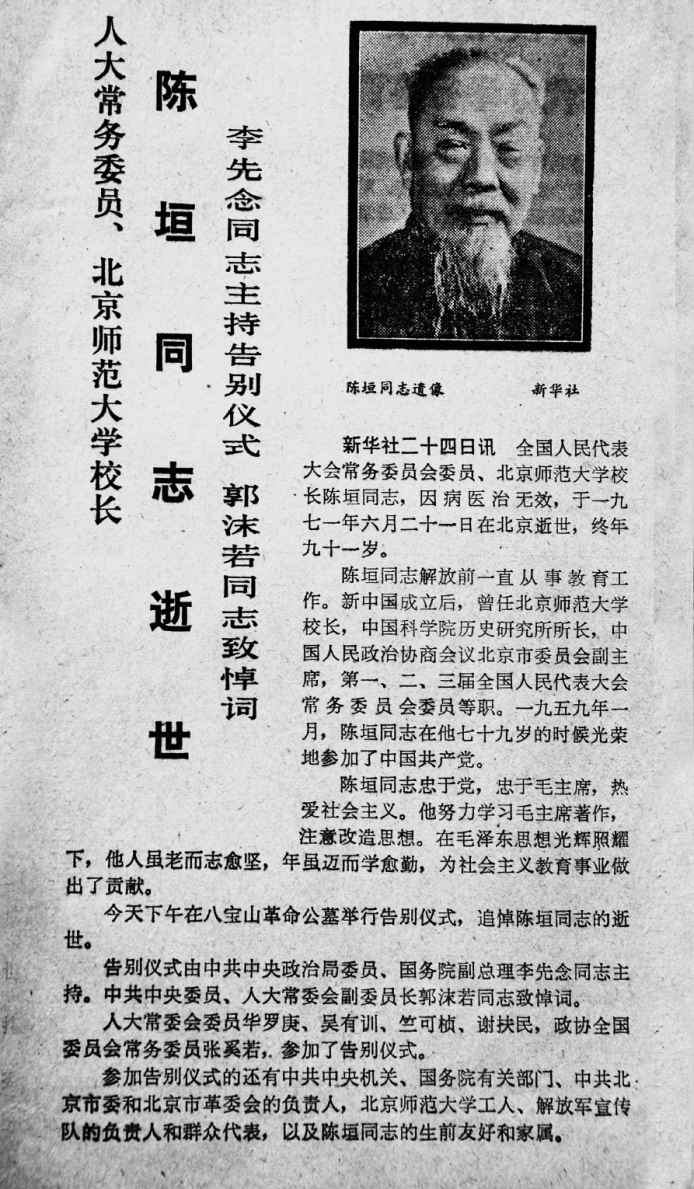

1971年6月24日下午在八宝山革命公墓举行告别仪式,国务院副总理李先念主持追悼会,郭沫若致悼词。祖父的学生启功撰挽联曰:

依函丈卅九年,信有师生同父子;

刊习作二三册,痛馀文字答陶甄。

同年6月25日,《人民日报》、《光明日报》等登载了祖父逝世的消息,给予肯定的评价。《人民日报》曰:“他人虽老而志愈坚,年虽迈而学愈勤,为社会主义教育事业做出了贡献。”

他的骨灰盒至今存放在八宝山革命公墓第一室,与朱德、董必武、陈毅等国家领导人的骨灰盒相伴为邻,家属每年去瞻仰,献上鲜花,以寄托我们的思念之情,我们的遗憾是没能按照他生前的愿望,将他安放在福田公墓。

陈垣先生逝世后,家属遵照他的遗愿,将他五万册藏书,几千件名贵字画、章石,四万元稿费全部交给北师大。由于历史原因,没办捐献手续,只有一份清单。据了解,部分文物字画下落不明。“文革”后,我们要求补办捐献手续,2004年,国家图书馆和首都博物馆分别补发了荣誉证书和捐赠证书。

《北京日报》关于陈垣逝世的报道。