——关嘉禄口述

时 间:2002年10月27日

地 点:北京市海淀区上地某居民区定宜庄家

访谈者:定宜庄

[访谈者按]关嘉禄先生是满学专家,退休前是辽宁省社会科学院历史所所长、研究员。自1968年从中央民族大学的满语专业毕业分配到沈阳,一去就是30余年。关先生也是我的同行与学长,我与他相熟已有20年。就我来说,在自己的同行中专门挑选关先生来做口述,首先当然因为他是北京人,而且是北京旗人。其次,则因为我对他在京剧方面的擅长与痴迷印象颇深,而且早就想一探究竟。因为京剧在老北京人生活中的重要性,早已超出了“业余生活”这一范围。

虽说我与关先生多年的交往主要基于共同的学术领域“满学”,但这篇口述却基本上与“满学”无关,除了京剧之外,他谈话中涉及的老北京旗人生活的方方面面,也都十分生动而且情趣盎然。

本书此次出版,距我对他的上次访谈,已经过了整整13年,在他的建议下,我将他与夫人杨曼丽女士因京剧而“千里姻缘一线牵”的往事也补入书中,其他内容则基本未做改动。

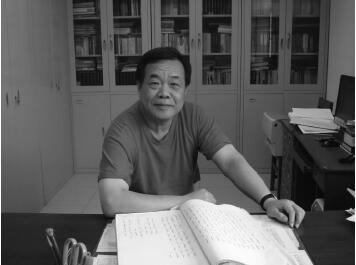

关嘉禄在中国第一历史档案馆阅读满文文献(定宜庄摄于2002年)

1.解放前的家庭与生活

定:你们祖上的事您知道得有多远?咱们讲您从老人嘴里听到的,不讲从书里看到的,好吗?

关嘉禄(以下简称关):我是1943年农历三月二十三日生人。父亲生于光绪十五年,公元1889年,去世是1979年10月16日,活了90岁。我父亲生前也没少跟我谈关于咱们满族、关于旗人的一些生活,特别是他的经历。据我所知,我父亲就他一个,没听说他有兄弟姐妹。他的满语名字叫希朗阿,这满语什么意思呢?sirambi不是继续的意思么,sirangga变成形容词了,就是后继有人、香火不断的意思,这是我父亲亲口跟我说的,而且我父亲说咱们属于正黄旗,北京的旗人。他的汉文名字叫关鹤鸣,很雅的。

我父亲应该说是贫苦的旗人出身,我父亲跟我说就是从小父母双亡,流落街头。我爷爷去世很早,我奶奶也相继去世,这应该是在他四五岁的时候。我爷爷的事我一点都不知道,我父亲也没跟我说过,奶奶的情况我也一无所知。我父亲后来就在他叔叔家,在他那儿生活。我父亲的叔叔叫关松廉,我应该也叫爷爷了,我们都叫他“祖儿”。他在北河沿椅子胡同有一所宅院,现在都拆了,原来那地方都有河,我小时候到他们家去的时候,河两边还有跑马的呢。祖儿在消防队做事,脾气特暴,生活还是不错的。但是我父亲的婶儿对我父亲不好,虽然是叔叔辈儿的,老觉得是外头的,老是虐待他,所以我父亲流落街头,卖糖果、卖烟卷儿为生。后来又到河北沧州给一家地方做一些杂工,在沧州这一段他曾跟着地主一块儿到过东北,做生意,那时候已经有火车了,坐在货车上,还没有棚子,冬天从沈阳到北京给冻得什么似的。生活也非常困难,做了几年还不行,又回到北京。

后来我父亲经过人介绍,到北京市消防队,当消防队队员。注111那时候清朝还没有灭亡呢,消防队员训练非常严格,梳着大辫子,天天在前门城楼子上,垛口那儿,拿大顶,叫耗顶,那稍微一不小心就掉下去了,那功夫相当深了。在消防队的时候,光绪驾崩,接着慈禧驾崩,我父亲都送过葬。注112也从消防队调人哪,他就沿途扈从吧。光绪的墓不是在西陵么,慈禧的墓在东陵,他都去过,沿途是净水泼街,黄土垫道,车马是络绎不绝啊。沿途村庄的老百姓给他们准备的有的是木桶,有的是旧的铁桶,大桶,喝那水,水上面都有一层麸子,渴呀,马也喝那水,人也喝那水。清朝杀燕子李三的时候,在菜市口刑场,我父亲也是亲眼看过的,犯人哪,后头这是招子,坐在排子车上,要酒,要肉,沿途的店铺也是犯人要什么给什么。这都是清末民初的事了。

在消防队干了一阵,清朝灭亡之后,我父亲就在阜成门外的营房住。在哪儿呢,阜成门外马尾沟,后来市委党校利玛窦墓的南边一点,那地儿叫营房,现在你去还有叫营房的呢。营房附近有一个厅点,相当于现在的小卖部,卖个烟哪,酒啊,取灯啊,油盐酱醋什么的。

1940年前后的全家福(左起:三姐关淑芬、大嫂关桂兰、母亲章润洁、四哥关嘉祥、父亲关鹤鸣、大哥关嘉培、二哥关嘉勉。时关嘉禄尚未出生)(关嘉禄提供)

当时家里很穷,我父亲娶了一个女人,寿命不长,就去世了,后来经过我叔爷介绍,又娶了现在我这母亲。

定:他原来那个也是旗人么?没有留下孩子?

关:也是旗人,没有留下孩子,结婚以后很短时间就去世了。我母亲叫章润洁,我母亲的娘家应该说是汉军旗人,她哥哥叫章润琪。后来我母亲跟我说过,他们家是一个破落的富人家庭,封建专制对我母亲和她哥哥也很不公平,后来他们就跑出来了,经过人介绍跟我父亲结合了。住到营房的这一段,就是我父亲和我母亲,还有我大哥二哥。那时候家里比较贫困了,点着个小油灯什么的。据我父亲说我哥哥脚底下穿那鞋,破了之后都是我母亲给缝上,缝上之后再拿墨给染上颜色,要不寒碜哪。

我母亲生了十个孩子,中间夭折了好几个,有的是掉了,她就说是掉了。有的是生下来之后得病死的,当时医疗条件差呀,一得病就死了,一得病就死了。后来长成人的是哥儿四个,关嘉培,大哥;关嘉勉,二哥;关嘉祥,四哥。关嘉祥一般我们都叫他四哥,因为在二哥和四哥之间有个三哥,叫小全,死了。然后就是我,关嘉禄。

定:都是您母亲一个人生的?

关:对,我母亲一个人。母亲生我时是48岁,我是我们家老疙瘩。我大哥今年7月17号去世的,84岁,我今年是59岁,他比我大25岁。二哥是1921年生人,也比我大22岁,四哥是1933年生人,比我大10岁。我后边就没有再生了。

后来我父亲托人找工作呀,就在大陆银行,注113当一个工友,守卫也好,勤杂也好。我父亲有工作能力,身体也棒,因为在消防队的时候,他练过功啊,大陆银行的经理也器重他,从工友又到警卫。大陆银行就是现在的中国银行,就是天安门这边这个白楼,带钟表的那个。我们家就也搬得离大陆银行很近,就搬到前府胡同,原来老北京有个前府胡同,在西皮市儿附近,天安门往南,马路的西边,叫西皮市儿,马路的东边就是邮电大楼了。当时天安门有个叫花券儿,什么叫花券儿呢?两个墙,两个墙里边叫花券儿。前府胡同就靠近正阳门这边箭楼了,当时那儿都有门,狮子门、关帝庙什么的,我们家在哪儿呢,就在从天安门往南这段红墙,红墙以西的西南角,就是现在人民大会堂附近。我就出生在前府胡同56号。

定:您父亲和大哥都读过书么?

关:我父亲没有读过书,但是父亲非常好学,他爱看书,平常就让别人教他字,现在我保留一个他的工作证,他的签名,关是繁体字的关,工工整整啊,写得太漂亮了。我大哥和二哥都上过小学,当时我大哥也十几岁了,就托人给我大哥介绍到上海银行,在西交民巷靠近东口那个地儿,当一名普通的勤杂,就是小工人,见习生似的。后来我大哥逐渐地由于干得好,就提升为职员了,我大哥那算盘哪,打得相当溜啊。我二哥跟我大哥相差几岁,后来让他上哪儿了呢,日本不是占领北京了么,在日本的华北株式会社当个勤杂工,后来当个书记员,就是抄抄写写。这时候家境就比较好了。

我大哥生前跟我讲过,当时我父亲在大陆银行,我大哥在上海银行。1937年,他们亲眼看到国民党宋哲元的军队开着车,从北京城里头到南苑,当天晚上沿途经过前门大街到那边去,各个铺子送缎子的,送酒的,大碗大碗酒喝,祝他们能够一战告捷吧。结果没想到半夜从楼子上往下看,南苑那边一片大火啊,最后半夜兵败,第二天日本就进城了。

我父亲在消防队认识了一个消防队里的朋友,也姓关,这朋友就是我大嫂、二嫂的父亲,然后我们就算世家了,消防队不都是旗人,可是那亲家是旗人。当时大栅栏里有个同乐电影院,着火,我们这亲家救火,把脑袋给摔坏了,就得病了,这亲家还送给我父亲一把宝剑,一直保留着。这两个姑娘一个叫关桂兰,一个叫关桂卿,就和我父亲的两个儿子,就是我大哥、我二哥,老人做主,他们就结合了。日本时期,日本兵喝醉了酒到前府胡同滋事,敲我们家门,敲了半天,当时我大嫂、二嫂都比较年轻,他们找花姑娘的干活,当时我们家有一个这么粗的枣木的顶门的那个,把门插上之后整个就是顶上,说什么也不开,最后没开。那时候我父亲亲眼看见日本人拿刺刀挑咱们中国的老百姓。

我四哥去世得早,1989年11月18日,他年轻时候得肺病,后来是心肺衰竭,去世才56岁。二哥是1991年,70岁,得的骨癌去世。大哥是今年,2002年。现在就剩我一个了。大哥生的是五男二女,二哥生的是三男三女,四哥是二女一男,到我这儿是一儿一女。我母亲是1895年生人,1971年10月6日去世,76岁,她去世那年我父亲是82岁,他们差6岁。

我现在还保存着一幅照片,是1939年我大哥结婚时候照的,我大哥大嫂,我妈,我父亲,还有我四哥,还有我二哥,还一个叔叔辈他们的后代,小六儿他们。我父亲穿的上衣像马褂似的,我母亲一身跟旗袍似的,都经过改进,我大哥也穿的马褂。那照片特别好。

2.对京剧如醉如痴

关:我父亲因为长年生活在北京,从小就特别地爱听戏,这是咱们旗人的一个传统,不但爱听戏,自己还买个胡琴,拉一拉胡琴。在他的感染下,我们全家,从我大哥、二哥、四哥到我,我们全都爱好戏。到现在我还保留着一张照片,照片上我父亲穿着戏装,扮刘备,右边是我二哥扮周瑜,左边是我大哥扮赵云。闲暇时间我哥哥他们都爱票戏。解放前家境比较好的那一段,他们经常上前门外头广和楼、中和戏院,在那个地方看戏。就我小时候有记忆的,带着我去听戏的就好几次。从流派来看,老生里边,我们家人比较喜欢余派和马派,当然我父亲他们开始都喜欢谭派,最早就是听谭先生的。实际上马派和余派都是从谭派演变来的,而且我父亲最爱看的是杨小楼的戏。

定:他看过?

关:看过呀,杨小楼,梅兰芳,谭鑫培,都看过呀。

定:那时候他那么穷,他还有钱看戏?

关:那时候票价也不是很贵呀,自己攒钱到戏园子看戏呀。那时候北京哪儿有电视,收音机啊,就是话匣子。然后家里买了留声机,买了不少唱片,京剧老唱片啊,像马连良的,谭富英、谭鑫培、余叔岩的,都有。这么一大厚撂,这些唱片在“文化大革命”当中,由于家境比较困难,全卖了。像北京过去谭鑫培老先生、余叔岩这些个,都非常熟悉。

1940年前后父子合演《黄鹤楼》剧照(左起:关嘉禄大哥饰赵云、父亲饰刘备、二哥饰周瑜)(关嘉禄提供)

定:您父亲年轻的时候有没有也拉一伙人上你们家唱戏?

关:没有。我父亲唱老生的。开始是自学,后来有师傅给指点指点。我父亲认识一些熟人哪,特别是梨园界的,就请教吧,像我们家开始都是自学自拉,后来到一定的水平之后,觉得还得提高。我父亲去世前90岁的时候,虽然气力不佳了,一听拉胡琴还是特兴奋。他主要唱《二进宫》《搜孤救孤》《辕门斩子》《四郎探母》,比较熟的戏基本上都能唱。我父亲的叔伯兄弟,就是我父亲的叔叔那支儿,叫关荣濮,在北京市邮电局工作,也拉得一手好胡琴。就是说咱们满族啊,怎么就不谋而合,都是对京剧如醉如痴,而且都比较钻研,我觉得这种现象也挺有意思。你像我四哥,从小也特别爱戏,我父亲每年春节到厂甸什么的,为满足我四哥的要求,就给他买戏服,买黄天霸的衣裳,刀。我四哥从小在家里就拿着刀跑圆场什么的。我四哥嗓子也好,胡琴拉得也好。我父亲胡琴虽然会拉,但是拉得不精。

我小的时候,七八岁的时候,我父亲拉胡琴的时候就教我,我也好奇也爱听啊。他不会12345671(指简谱),就是工尺调,开始拉的就是二黄三眼,尺工尺上四尺工上工工,四尺四尺四尺,实际上就是6321 6532 3365 656-565。从小我就学这个,我父亲看我还有点意思,就买了一把三块钱的胡琴,就算比较好的胡琴了,买不起啊,一个月才挣多少钱啊。慢慢越拉越熟越拉越熟,我就给他们伴奏了。有时候我父亲拉,我唱,经常唱的就是《二进宫》:“千岁爷,进寒宫”这段,慢慢我拉,我老拉,越拉,我就越溜(北京土语熟练之意)啊,小时候聪明,又爱听又爱拉。

我们家还特别爱听大鼓,西河大鼓,京韵大鼓。小时候我父亲就领我到劝业场,前门附近,现在叫新新服装店,劝业场一上台阶儿路西喽,二楼,专门有个唱大鼓的地儿,女的都穿的旗袍,“当了一郎当……”

定:你这当当当当是什么大鼓?

关:在我记忆里我听的基本都是西河大鼓,单弦,京韵大鼓,我父亲带我听的。这些曲艺与京剧有不解之缘,互相吸收,互相渗透,一般爱听京戏的人基本也爱听大鼓。在老北京是比较时尚的。

解放以后我二哥、四哥都在小学工作,小学教师,东城、西城都干过。当时东城组织一个业余京剧团,教师京剧团,我二哥、四哥都是团里边演员,他们都演过戏,登过台。我四哥唱过《四郎探母》,我二哥也唱过,我二哥还唱过《奇冤报》,就是《乌盆记》,《乌盆记》是其中一折。

我们小时候,因为要建人民大会堂,整个西皮市都要拆迁,注114我们家就搬到司法胡同后身,平孚里7号,就在西交民巷一直再往西走,对着和平门,就在前门棋盘街到和平门,整个这个中间,也是银行的宿舍。在那儿旁边是当时北京市中级人民法院的礼堂,那时候业余京剧团老在那儿演戏,我们全家,我带着我那侄子们就经常上那儿看戏。我小时候看马连良他们,裘盛戎、张君秋、谭富英他们的戏,也是用家里给我的零花钱。我初中是最痴迷京剧的时候,那时候马连良演戏,当时的票价标出来,一个人演是四毛至一块,三个人或两个人合演可能就高一些,将近两块来钱,我就买最低的票价,后排吧,我就到前排,看没人我就坐下。而且戏瘾到什么地步,冬天戏牌子出来了,我就带个薄被,穿上棉袄,到广和楼蹲一宿,第二天一早八点钟买票。我记得看李少春的《响马传》,在广和楼,我就排了一宿。那时候可真是。

我和我大哥的孩子一直生活在一起,我记得小时候我拉胡琴他们唱,戏瘾特大,特别好。1958年的时候,我大哥的三儿子关鸿基,这是从男的排行,就考入北京戏校。这实际上是我出的点子,我说考戏校吧,戏校还可以管吃管住。这么他一考还考上了。鸿基的弟弟关鸿钧,是1959年考入戏校。关鸿基开始学老生,后来就学武生。关鸿钧小时候唱老生唱得相当好,因为嗓子倒仓,就也改学武生了。

定:您哥哥特别愿意让他们俩学戏么?

关:也不是很情愿的。可是当时我大嫂是家庭妇女,就靠我大哥这工资,我父亲在大陆银行退休金也不多,40来块钱,工资不够啊。当时家里也比较困难,咱们出去一个是一个,减轻家里负担。

我这两个侄子到北京戏校之后,跟内行人接触更多了,我们就是请教啊,一块玩啊。在1967年、1968年之前,几乎每星期天,我们家都是非常热闹,我的大哥、二哥、四哥都过来,我侄子他们一些同学也经常来,包括一些著名的演员,都到我们家来过,像马连良的小徒弟张克让,《沙家浜》沙奶奶的主演万一英,还有鸿基的爱人、我的侄媳妇王玉珍,现在是北京京剧院院长。我都给他们伴奏。你拉我唱,你唱我拉,不但唱,而且拉。就是清茶一杯,从早晨唱到12点,一唱就是一上午。中午就是炸酱面,打卤面,就吃这个,家庭气氛特别的融洽。到春节了,给我父亲母亲他们拜年来,这一上午你看吧,整个平孚里的街坊什么的都过来听戏,非常热闹。

后来王玉珍哪,鸿基他们,都成角儿了。鸿基是大武生,长靠武生。鸿钧是短打武生,翻跟斗翻得特别好。鸿钧在戏校毕业之后分到北京,在《沙家浜》剧组,后来在《杜鹃山》剧组,《沙家浜》最后一个跳城墙的就是他。粉碎“四人帮”之后,中国京剧院和北京京剧院联合上演《闯王旗》,李和曾的闯王,袁世海的郝摇旗,郝摇旗的马童就是关鸿钧。鸿基是1988年2月27日去世的,癌症,41岁。鸿钧是1984年认识了一个美国女子,后来结了婚,他现在还在美国,是百老汇一个演出公司的副导演。

3.解放后的家庭和生活

(1)父亲和大哥

关:解放以后我父亲还一直在大陆银行,因为他是工友出身,“三反”“五反”批判不法资本家,我父亲也是个工会积极分子。后来没多久我父亲就退休了,50年代初退休的。退休之后做街道工作,当时我们家从前府胡同搬到西皮市乙16号,不是买的,是租的。以前住前府胡同也是租的,比较小,就只有西屋,还有北屋,不算四合院,到西皮市就比较大了,比以前大有改善了。父亲、母亲、我、大哥、二哥、四哥,都住到一个小四合院里头。我父亲母亲住到东屋,我大哥大嫂还有孩子们住在西屋,我二哥二嫂他们住在北屋的厢房,还是够挤的。我四哥后来就住校了。

50年代初我父亲在街道工作,街道工作非常出色,当选为西单区人大代表,那时候不叫西城区。当了一段代表之后基本上就赋闲在家,帮助我大哥、二哥料理家务。

我从小基本上是吃窝头咸菜喝红豇豆粥长大的。50年代后期,特别是困难时期,自然灾害时期,家里子女多,挣得也少。我父亲和部队联系,把部队里头那些个脏的棉衣棉裤,拿到家里头,和我大嫂一块儿洗刷。那时候夏天,我们平孚里就一个自来水管子,从那地儿拿桶把水打回家来,大太阳底下拿大刷子刷,靠那个挣点钱。我大嫂就因为劳累过度,得乳腺癌了。

当时管家的应该说是我大哥,他挣得多。我父亲管我大哥叫大爷,有事就说跟大爷说,我大哥挺说了算的。大嫂、二嫂操持家务,我母亲是协助她们。我大哥后来从银行下放到街道,后来到天津盐场,认识一个女子,当时我大嫂刚去世不久,家里孩子都反对,生给掰开了,这女的后来就走了,我大哥后来就一个人,跟我父亲跟我母亲始终在一块儿。1958年左右西皮市拆迁,我们就分家了。我父母跟大哥过,搬到司法胡同后身,平孚里,搬到这儿。我二哥搬到甘雨胡同,我爸爸有时也住到二哥家里帮忙。我爸爸不厉害,但是我爸爸急脾气。他性格刚烈,乐于助人,大陆银行的工友都觉得我父亲仗义。我父亲说“宁失江山,不失约会”,做人要屈己从人,什么事不要太咬尖儿,要谦让。热心肠子。

(2)母亲

关:我母亲是个家庭妇女,没读过书。我对母亲印象是一个非常慈祥的、特别吃苦耐劳的、非常善良的一个妇女。

定:人都说满族的婆婆特别厉害?

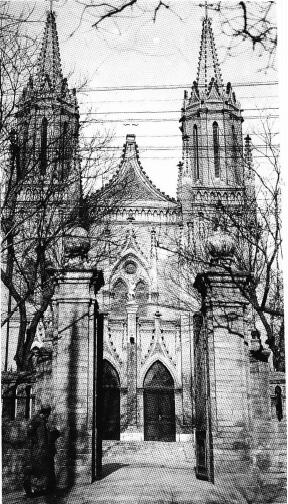

关:不,我母亲可不厉害,是非常善良的一个人。我母亲当年住到营房的时候,就是我大哥、二哥还比较小的时候,西方天主教的教会啊,在阜成门附近设的有粥厂。我们家里穷,就每天到那儿打粥去,喝粥。从那儿开始我母亲就信教了,主要是舍粥的缘故。后来我大哥、二哥、四哥陆续也都进堂,信天主教,解放初之后我们家搬到前门附近,就老上东交民巷的一个教堂。注115当时宣武门的是南堂,东交民巷的是东堂,西直门那儿是北堂,府右街附近也有个教堂。我们家进堂基本上就上东交民巷。我母亲很虔诚,做礼拜啊,做弥撒啊,在长辈影响下我们也接受这些教育,我大哥、二哥、四哥也到天主教堂,参加个乐队演唱、合唱什么的,唱《圣经》啊。我嫂子她们基本也信教。我七八岁的时候,也跟她们进堂,后来加入少先队了,就不信教了。注116我父亲反而不信教,也不进堂。我母亲脾气那么好,就跟这有关系。

鸿基他们很小的时候,包括我大嫂去世之后,我母亲就承担起全部家务,不单得照顾我上中学,上大学,还得照顾我大嫂这些小孩,我们都是我母亲带大的。我最怀念母亲,我父亲脾气比较暴,有时闹得不愉快,我上大学他还呲儿我呢,但我母亲总是护着我。母亲最疼的就是我,也疼我四哥。那时候家里孩子多,我母亲买个苹果,把苹果藏到柳条包里,拿出来让我上外头自己吃去。我母亲也打过我,我父亲打过我没打过我我记不清楚了,就我母亲打我嘴巴子我一直记得。包括我四哥的婚姻问题,我四嫂比我四哥大几岁,但他们俩相爱,我大哥就不同意,我母亲就护着我四哥,当时也受了不少气,后来还是成了。我们哥儿几个都跟母亲感情特深。

北京东交民巷教堂注117

我1968年离开家,注118父亲刚强,倒没说什么,我母亲坐在屋子里小板凳上,我说妈我走了,您注意身体,扭头我就走了。当时也是,心里头……谁愿意离开北京啊,我母亲从板凳上起来,一直追到门口。

1971年母亲去世,我正在沈阳,得到电报之后,当天晚上就买火车票,火车上人多呀,没地方坐,我在车上站了一宿。母亲当时去世,一只眼睛始终不闭,后来到太平间取出来之后,我把母亲的眼睛一合,马上就闭上了,她想我们呢。

我母亲直到去世,连黑白电视都没看成。

(3)生活和娱乐

关:我父亲不爱玩,就爱唱戏。一个爱唱戏,一个爱吃。到过年吃饺子,我父亲得包专门的馅儿,干菜馅儿,菠菜弄干了的,里边不搁肉,搁点油渣儿。我父亲特别爱吃炸食,炸饺子啊,什么都吃炸的。还爱吃肉,吃点什么米粉肉啊,特别是酱牛肉。那阵儿家里生活不是很富裕,就拿绿色的瓶子,上边窄,下边宽的那种,到前门脸儿月盛斋买两瓶子牛肉汤,那比较便宜,几毛钱就是一大瓶子啊,回来下面条吃,嘿,真香!现在没有了。一直到他去世之前,那时候我已经到沈阳了,每次回来,他总让我上街,我小名叫喜儿,“喜儿啊,给我买点烧饼夹肉”“早上给我买点薄脆”。我父亲爱喝点二锅头,买点花生米,买点排叉,买点肚,芝麻酱糖火烧,就爱吃这个。

我们家总的来讲爱吃面食,包饺子,疙瘩汤,炒疙瘩,打卤面,炸酱面就更不用说了,我们家最爱吃炸酱面,夏天一般吃芝麻酱面。嘿,我妈烙那葱花饼,倍儿香!那些面食,包括金裹银儿,吃过没有?白面和棒子面?

定:我们叫金银卷。

关:到冬天芥末堆儿,豆酱。还有芝麻烧饼,豆汁。每年过节都得炸年糕,早晨必须得喝茶。北京那时候没有蜂窝煤,都是煤球炉子,都是我父亲亲自搪的,叫搪炉子,然后街上煤铺买的煤面子,和上水之后,铺到地上,切成一块一块的,四方块,铲,家里有那大筛子,自己摇,我嫂子她们摇。然后家里就烧那个煤球。那时候早晨喝水为了快呀,拿锡皮做的那小筒儿,一个把儿,叫汆子,插到煤球炉里,水一开,就沏茶,天天儿必须得喝茶。早点一般是外头吃点豆腐脑儿啊,烧饼啊。但是一般地来讲我们家早晨很少吃东西,不吃什么主食,就是喝茶,花茶的茶末子,北京张一元的。

定:那叫高末儿。

关:对,就喝那个。

定:那能经饱吗?

关:习惯了,就不饿。我小时候上学,早上也得吃点,烤白薯,然后前一天晚上家里剩的烙饼,有时候是葱花饼,有时候是发面饼,有馒头就带一个馒头两个馒头。

我们家里在称呼上都跟汉人不一样。你像我们晚辈称呼长辈,奶奶叫太太,我父亲叔叔那辈儿的,叫姑爸爸。我侄子他们称呼我四哥叫小爸爸,爸爸儿化,称呼我是小爹爹,这是比较明显的咱们旗人的称谓,一直保存到现在。

我小时候冬天穿棉袄,我妈给我做了棉袄之后,脚底下都用绑腿,买那黑带子,那么宽,绑上。我一直到小学四年级之前,10岁、11岁左右,都一直穿那个棉窝,穿那大褂,还穿着缅裆棉裤呢,后来我就嫌难看了。

定:您母亲唱戏吗?

关:我母亲不唱戏,我母亲爱听戏,有时也哼哼几句,她爱打麻将,我母亲的麻将打得相当好,北京打法,你会打吗?

定:不会。

关:老北京的八张,一缺,门儿清,断腰,平胡,砍单,清一色,一条龙,大满贯。

定:不是北京打法还有什么打法,沈阳打法?

关:有,各地都有各地打法。因为我母亲爱打麻将,我父亲在解放前花三块钱给我母亲买了一副麻将牌,是骨头的,骨头嵌在竹子里,这副麻将牌现在还在。我们家我大哥、二哥、四哥,包括我,包括我侄子辈的,都会打麻将。到沈阳偶尔过年家里玩个沈阳打法。打麻将也是一个传统。

我母亲特别喜欢养鸽子,喜欢养鸡。我们家搬到西皮市乙16号以后,一个四合院嘛,家里就养了几十只鸽子。一到“五一”“十一”,天安门不是放鸽子么,它刚一放起来,我把我们家的鸽子就给轰上天了,这鸽子不就随群了么,它在天上转呢,我在这底下一叫食,“得儿得儿”,那鸽子就跟我们那群一块儿呀,“哗”一下就落下来了,再往给鸽子搭的窝赶,一个铁笼子似的,有个门,往里一赶,“咔”一抓,先给翅膀缝上线,省得再飞呀,特别有意思。

定:你们家养多少只鸽子呀?

关:最多的时候有四五十只。

定:多少只是你们自己的,多少只是裹来的?

关:裹来的也就是十来只。那时候主要是我母亲和我大侄子关鸿昌他们俩养鸽子,我也跟他们一块儿。

定:您嫂子唱戏么?

关:不唱,女的基本不唱。我大嫂是典型的家庭妇女。二嫂比我大嫂长得更清秀一些,更聪明一些,做手工刺绣特别好,她也不会唱,但都喜欢。我四嫂是做银行工作的,也不会唱。关鸿基考上戏校的第二年,1959年7月9日,我大嫂癌症去世。关鸿基上边还有两个姐姐,一个叫关书颖,1986年癌症去世,44岁。我大嫂、我大嫂的母亲,我大嫂的一些妹妹、姐姐,在台湾的,包括我大嫂的亲妹妹,嫁给我二哥的,我二嫂,都是癌症,遗传基因。

(4)我自己

关:我小学在哪儿呢?在哈德门,崇文门门脸儿,原来叫德新小学,现在改成南城根小学了。中学我一直在26中,就是原来的汇文中学,崇文门附近。我是初中三年,学习成绩优秀,然后保送高中。高中三年,就是一门化学4分,其他都是5分。就差这一门,金质奖章获得者就保送大学了,那时候脑子好使。

报考大学的时候,招生简章上有中央民族学院,开设满文专业,我一想这个专业比较冷门,我也是满族,就报这个。

我考入中央民族学院满文班以后,学满文,回家之后我说爸,您会满语吗?他说我会点儿,我说您怎么会啊,他说我是从清朝那边过来的呀。光绪十五年(1889年)生人您想。我说您说说,走怎么说?“yabu”,哎,yabumbi的命令式就是yabu。起立,“ili”,又说一二三四五六七八九十,然后我跟他一对,都是对的,嗬,我说可以呀。他已经70多岁了,这些他还都会说。

定:看来这满语您还有家传了。

关:这说明在清末的时候他们还说一点满语,不是一点没有。他属于下层贫苦旗人,他还会说呢。

我父亲非常支持我上学,我学满语他高兴。他一个月才开41块钱,每月给我拿出8块钱来。我真喜欢这个专业,我从一上学就喜欢,所以虽然我爱玩,但我对学习挺上心的。当时思想也比较单纯,觉得学不好对不起党的培养。

毕业分到沈阳以后,因为“文化大革命”期间,文史部门清理阶级队伍,我们是所谓“十七年修正主义路线培养的修正主义苗子”,不让我搞专业了,就把我分配到中学,我当了十年中学老师。到沈阳之前我自己拿木头钉了一个小木箱,把我学的讲义、笔记什么的全都弄好带到沈阳,也不是说我有先见之明,我总觉得我这专业不能白学,将来肯定有用。到学校他们让我教语文、数学、历史什么的我全都不干,为什么呢,一教上那个,再当个班主任,工作太多。我爱好体育呀,我在大学就是院排球队队长,学生会体育部部长,当时又缺体育老师,我说我干这个,一锻炼身体,二我有时间,晚上看看书,看看笔记。毕业这十年虽然耽误了我没搞专业,但因为一开始我就特别热爱这个专业,平常我还看一看,所以1978年归队之后很快就上来了。

定:可是您对京戏的兴趣始终比对满语还更浓是吧?

关:对。从小爱好呀。

[2015年6月7日,关嘉禄先生再次翻阅了这篇口述之后,从沈阳来电话,提出一些修改建议,并做了如下补充]

(5)我夫人

关:我夫人叫杨曼丽,1944年10月9日出生的,比我小一岁。她是汉族。就是因为京剧这个纽带,千里姻缘一线牵,把我们牵到了一起,说起来非常有意思。

1965年8月我到广西参加“四清”,当时分配到三江侗族自治县林溪镇工作队。当年11月份,广西京剧团也到林溪镇,叫“跟班四清”一个月,一边参加工作队的工作,同时为乡亲们演出。杨曼丽当时是京剧团的演员,她从镇下边的平地棉村调到镇里,我当时就在镇上,还是我帮她背着行李,安顿到镇上的邮电所的,我们就这样相识了,有好多接触的机会,我们在一起就谈京剧,特别投机。

分别之后不久,1966年“文革”就爆发了,我还到广西南宁去看过她。后来我从广西回到学校,还是鸿雁传书不断。1968年她从广西到北京外调,就住到我家了,我们正式谈恋爱,1969年我到南宁,与她结了婚。我是北京人,爱好京剧,又能拉琴,和他们剧团的人关系都处得特别好。

婚后我们就开始两地生活了。她从广西京剧团又到百色的五七干校,我一直在沈阳。她是1972年才调到沈阳的。当时调转非常困难,可是我遇到贵人了。那时候有个和我在中学一起当老师的,她爱人在辽宁省委组织部当军代表,是通过他,把我夫人调来沈阳的。那时候我们两地分居三年了。我记得她来的时候是10月份,赶到北京时正在下雨,冻得够呛。

那时候她来的地方还叫沈阳市样板戏学习班,粉碎“四人帮”后改成了沈阳市京剧院。那时候要进这个学习班,还要先经过考试,她唱的是《红灯记》里的李铁梅,经过考试就被录取了。我夫人十二三岁就考入广西戏曲学校,由广西京剧团代培,她主要唱梅派青衣,《宇宙锋》《玉堂春》,还有《二进宫》,唱红了广西。

你看我们又是满汉,又是南北,千里姻缘一线牵,这线就是京剧,也算是在文化上有认同吧,我怎么会找一个唱京剧的汉人,这真的挺有意思。我们一辈子挺恩爱的,那真的是相濡以沫。现在两个孩子对京剧也是情有独钟。现在她也退休了,我们在家里有时还吊吊嗓子。

关嘉禄与妻子杨曼丽1988年春在北京长安大戏院与侄媳王玉珍

(中,穆桂英扮演者)演出之后在舞台上合影(关嘉禄提供)

我除了研究清史满学,由于对京剧热烈挚爱,对京剧艺术也做了一些研究和探讨,写了一些评论,还参加一些社会上的活动。这方面的研究成果,你从我2012年出版的文集中就可以看出来,我这里就不再说了。

[访谈者按]关嘉禄先生的文集名为《清史满学暨京剧艺术研究》(社会科学文献出版社2012年版),其中收了他有关京剧艺术研究的几篇论文,如《清代京剧的文化特征》(《清史论丛》2001年号,中国广播电视出版社2001年版)、《满族与京剧述论》(《满学研究》第6辑,民族出版社2000年12月)、《潜心程门的迟小秋》(《中国京剧》杂志2000年第2期)、《借得东风鼓征帆》(《中国京剧》2001年6月出版)等等。在该文集的序言中,徐彻教授为关先生在学术研究中总结了八大贡献,其中第六条,就是对京剧艺术的褒扬与推崇。他说:“关嘉禄先生是京剧的高级票友,能拉会唱,对京剧艺术十分喜爱,亦十分懂行。关嘉禄先生以票友的身份,逐渐成长为一位京剧艺术理论家。有论文,亦有著作。”他说关先生不仅发表了多篇京剧评论和报道文章,并且撰写了专著《梨园春花·地方戏曲与京剧》(辽宁人民出版社出版)。并曾获文化部振兴京剧指导委员会颁发的“中国京剧票界活动家”荣誉证书。说关先生“除了是一位当之无愧的京剧艺术理论家之外,还是一位被京剧名家认同的京剧艺术鉴赏家”。

特此补记。

关嘉禄1990年前后与著名京剧表演

艺术家袁世海先生的合影(关嘉禄提供)