时 间:2007年5月9日

地 点:北京崇文区(现东城区)华威西里小区某居民楼

访谈者:定宜庄

在场者:夏晖

1.架松的肃王坟

定:您今年……

白四(以下简称白):七十二,属猪的,1935年(出生)的。架松这个地区(一九)五几年如果要保护起来,比龙潭湖的地儿都大。

定:架松这地方过去有名啊,谁都知道。

白:可是现在谁都不知道。连他们大人(指夏晖父母)都说不清。

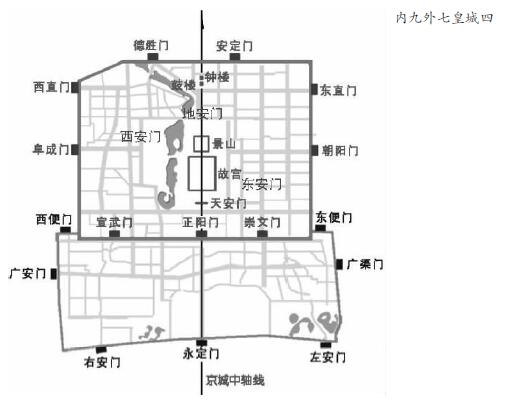

以前龙潭湖啊,是里潘家窑,里潘家窑外潘家窑,知道吗?不是有这么句话吗:“里九外七皇城四。”注30外城的城砖就是(在)里潘家窑烧的。这儿呢,叫架松,架松坟,肃王府(的坟),后来改了叫架松村。

由潘家窑往东,那儿先头有个报觉寺,是个家庙。这个新坟地,现在架松那边他们都管这个叫庙,这不是庙,就是新坟,架松先有的架松坟,后死的王爷埋到这儿,就是新坟。顺这头再往东,整个就是架松。庙这边拉呢,从这股道往西,顺着第一个红绿灯到第二个红绿灯往北到东里头,那是一个花园,大花园,都是肃王府的。我们架松先头有上马

内九外七皇城四

石下马石,就这儿,这不是有一个理发馆吗,理发馆的后头,这是一个下马石,我说的那个家庙,那是上马石。架松这边拉,南门不开,就是进西门进东门,到时候了,到点儿了,“当当当”一敲点,东门也关上了,西门也关上了。

定:这地方还有点儿?

白:北京城不是“九门八点一口钟”注31吗?一口钟你知道挨哪儿吗?

定:不是崇文门吗?

白:崇文门。崇文门也有故事。修那门的时候淘水,随淘随砌……这说的是老桥那儿,现在成了地铁啦(笑)。故事多了,皇宫那个角楼子……(故事略)有这么个故事吧?

现在这股道往北,以前是运粮河,跟二闸通着。

定:那就是通惠河了?

白:对。注32

[程:打那东门外头有一大道沟子,那是一道运粮河过去,一直通到十里河,由十里河往东南走,一直通到天津。十里河那儿有个老爷庙,老爷庙再往南有一个娘娘庙,离这儿不远,一里多地吧。那老爷庙台子不小呢,解放之前还唱戏呢。老娘娘,跟西山(妙峰山)的似的,有庙会。大钟的话得仨人搂,有两米高。]

白:就我说这个新坟哪,它里边就有一个坟头,大坟头,有宫门哪,现在就剩这个大殿了。大殿里头有一些小房,木头房,里头有一个桌子似的,供三个牌位。大殿外头呢,有一个白玉石的(案子),上头有一个这么厚的、白玉石的坛子似的,往那儿一搁。上头的这么宽,也就有一尺来长,这么顸(粗之义)的一个铜的什么。咱不懂啊,咱不知道是干什么的。小时候看见过,就是跟那里头长大的嘛,那绝对一点儿错不了的。那里头的天花板,没事玩去,小时候到那里头藏猫儿去,

显谨亲王坟大殿(定宜庄摄于2003年)

顺这天花板里头的一间房上去(躲起来),那谁也找不着。那儿有个疤瘌,木头疤瘌,是几个孩子给捅的,捅了看哪儿呀?看天坛,天坛的那个坛,那绝对没错。现在让楼都给挡住了。

就说这罗汉墙……就是那个大殿。大殿四围砌的墙就说是罗汉墙,那里头的棺材,木头都这么厚(比画约有一尺厚),都在坟头里。我再跟您说一点儿,我也爱说啊,我那时候还小呢,日本时期闹土匪,有盗墓的,顺这个罗汉墙啊,这儿,盗了一窟窿。盗一窟窿以后呢,我们那儿有一姓曹的,曹达仁,就是曹松庆他大爷,放羊,那边净是草啊,盗墓的把那板子搁到窟窿上,盖上了,羊这么一走,木板一翻,才知道那儿被盗了。这咱们就得报吧,那时候洋灰还不多呢,是关家,弄几辆大车拉沙子、洋灰,全是肃王府出钱。谁进去的呢?任五,他胆大呢,让他下去,下去一瞧啊,里头是水,水里头有一小船,那船一见空气就过来了,他拿电棒一打(意即打开手电筒一照),那船上有灯,灯一见空气就灭了,然后他上来让别人下去看,也是。就是那个坟哪,盗墓的没盗走。怎么没盗走呢?有那船哪,你过来不是得上船么,你也不知水深水浅,不敢上,这么着,给墓留下了。

定:这也是传说了。

白:不是,这是我看到的。船我没看到,那盗墓留下的地儿我看到了。你让我找,我还知道那个地儿,可是现在都是人家的院子了。

现在你要问他们整个架松村有几个碑亭,他们说不上来。五个!张嘴就得说五个。这说的是大碑,不说小碑,小碑就是露天没有碑亭的,大王坟也有,没有碑楼。(大碑)这边是满文,那边是汉文,一雄一雌。大王坟俩,一雄一雌,圈里头俩,一雄一雌。

定:我不懂这一雄一雌是怎么个意思?

白:雄雌就是公母啊,公的、母的。

定:碑怎么还有公母啊?

白:就是做的样式不一样啊。就是立的碑,一大一小,具体写的什么字,都是肃王的东西。那时候新坟的大山子后头,那大杨树,不是六棵还是七棵,反正七八棵吧,一个人搂不过来。西边有一棵柳树。靠大道上也有几棵。那山子上头都是松树,一片松树,柏树,都是这个,那时候有点小风啊,一进山子“哗——哗——哗——”响。过去到我们圈里头,老有几片网,叫子呀,贺子鸟啊,都有。新坟的大山子现在都撂平了,解放以后,×××他们卖黄土啊,拉出去都给卖了。

树现在这边还有几棵,就是在13号楼的后头,还有一棵大槐树,从槐树西边,整个在圈里头,给碑楼整个围起来了,这树枝都是横着的。

[程:最细的枝都比这树(指马路边碗口粗的树)还粗哪,都是横着的,用杉篙注33给架起来,六个人搂不过来的树嘛,碑亭那亭子特好,夏景天儿特凉快在那儿。“文化大革命”才拆。]

白:不是,(碑亭)“文革”之前解放军给拆了。乍一来他们是炮兵,六门大炮,整个儿把这马路这边,占了。不是1952年就是1953年,就是这两年。

[李注34:都没了,就剩一大殿。剩一大殿还乱七八糟。花园子拆啦,小庙拆啦,北边那两个碑楼也没了。毁啦。]

定:我看见的那几棵都是死树。

白:那几棵死树是××家弄的。不信您去挖去,它绝对缺根。解放以后他没辙啊,刨那根,刨这么宽,这么长,一棵树刨三根两根的,当劈柴使了。树跟人似的,本来它就老。结果他进法院(应是监狱之误)就进了二十几年。现在活着的好像是三四棵吧,是在东北角,人给保护起来了,还真好。

2.肃王坟的看坟户

[程:没解放的时候,那架松圈里头没人敢去。圈里头有西门,西门外头是下马石,南门外是上马石,甭管你多大的官,你走到那儿,你也得下马,下马石早没了。要是没解放,(外人)跟这儿住不了,给您扒一层皮,这土霸王了不得,这解放我还受欺负呢。

定:这架松的坟圈方圆得有多少里地啊?

程:没有多少。小学校(指现在的劲松三小)就在那里头。

定:那他们一家有多少房啊?

程:嘿,那房可多了。都是看坟的房。有个七八十间吧。

定:看坟的都干什么,是不是都种地呀?

程:公家给关银子,那会儿。我还没看见过呢。还没我呢。]

定:你们这几家过去就是管看这肃王坟的?

白:哎,就是看坟头的,就是这儿看坟。都是多少辈子的老住户。说架松的老住户,我这岁数都不算了,我这岁数之上算老住户,那才成。先头啊整个架松村,谁说有多少户,让他说他说不上来。我就告诉您,整个的架松村,36户。后来了,一点一点地掰了,那就户多了。

定:您说的36户是什么时候?您爷爷的时候?

白:哎。六个姓,36户人。架松啊,有一外号:“哈一党,夏一窝,谁家没有关家多。”关家人多。刚才都说六姓,不全是。在这里头,像我们这户是白家,我们家人少。哈家,曹家,夏家,关家,还有钱家……还不对,还有赵家,还有任家,任家人少,就一家。都是老住户啊,都是大王坟、二王坟,娘娘坟,新坟。这你上外边别人谁都说不上来。我是走不了,要是走得了咱们一块儿去遛遛这几个地儿。

大王坟有关家、白家、金家,金富贵,金世良是金富贵的父亲;两家赵家,赵文彬、赵文光;一家张家,一家鲍家,鲍志良。二王坟是马家,马什么我说不上来了,就知道马五马六,现在活着都得一百多岁了。完了这边拉,娘娘坟……

定:也是肃王的?

白:哎,有江家、夏家。也有的人都绝了。到这边新坟呢,马家、白家、王家、前河沿后河沿江家。架松圈里头,东边拉,东门里头,姓夏的,夏庆福,老辈不知道叫什么啊;西门一进门到南里头,姓钱,钱祥慈,九十多死的,刚死,没有两年。道北里头,关家,关家后头,姓曹,曹松庆……你看佟家都不是咱们架松的人,佟××他妈是架松的姑奶奶,是左安门佟家的,他们是做轿子的。外潘家窑是大苇坑,大苇坑都是关家的。

定:这些人名您还都说得上来。

白:我多少得给你说几个人名大概其,不能胡咧呀。

定:你们家是从哪辈过来看坟的?

白:反正我知道我们是正黄旗。我们这都是正黄旗,说多少辈过来的就没传过来了,老姓也说不好,反正到我这辈三辈都姓白了。我们那时候听我父亲说,我们架松有夏家一个,有我爷爷,俩人进沙窝门,广渠门啊,一个打点,一个关城门,让人给逮住了……

定:干吗关城门啊?

白:喝醉了打赌。这个说你敢关城门吗?说我敢。那个说你要敢关城门我就打点去。这打点的给逮住了,关城门的没逮着,跑家里去了,赶紧,去救去吧。有一个姓夏的,是我们这村的头儿吧,到那儿去了:“拿带子给我绑上!”弄回去了。咱们这儿一提架松的人,谁敢动啊,搁现在你关城门?不得给打死!

定:说明那时候架松这儿的人够横的。

白:那时候是横啊,现在咱北京人没有这……都是外地人横。

定:这是您爷爷的故事?

白:我爷爷的故事。

定:有个事我一直闹不懂,这坟怎么个看法呢?

白:这几家吧,这是坟地,你们给归置归置,别让外人骚扰,别毁。

定:各家怎么分工啊?

白:不分工啊,大家伙儿关照不就得了嘛。这是那大坟头,这上来台阶,得五米吧,两边大门,一边一小门。一说城里来人了,就跟着一块儿进去。

定:他们每年来几次?

白:一年来两次,这是那个时候,后来就不来了。(来的)头天就告诉话儿了,大概其的就都知道了,这几家就赶紧的,孩子大人的紧着忙活,该扫扫的,该哪儿有什么的,大伙儿忙活忙活,归置归置,就跟咱们归置屋子似的。要说十九(善耆第十九子)啊,宪度之注35我知道,他来的时候坐汽车,坐马车,瞅见过那马车吧,赶车的跟上头坐着。孩子看着都新鲜。

[程妻:反正他们一上坟来,架松村的大姑娘都得藏起来,不藏起来要给选进宫去这就干了,就搁起来了。]注36

定:最早看坟的时候都有俸禄是吧?

白:哎。那时候旗人不就是架鹰,就跟张国立演的什么似的。

定:给你们开支的时候你们种地吗?

白:不种啊。

定:就是说过去你们这架松圈里头一大圈地,可是你们都不种?那些地就荒着?

白:就荒着。有地,有草地。后来不给你开支了,比如说那时候一个月一个男的,我给你开50两银子,后来给你开40两了,后来他没钱了,给你开得越来越少,一点一点少了,那怎么办呢?那我这生活……后来越来越什么,你又不会种地,怎么办呢,咱们找个人来帮着开地吧,找人帮忙,你是汉人,我给你找来,帮我种几天地。我们跟汉人学种地,就跟现在请人家民工盖大楼似的。都说嘛,“老百姓都发愁,侵略民房盖大楼”。

定:你们家那些地都是后来学种地才开出来的?

白:啊。人家帮你的忙,你的地,我弄完了你种。学(xiáo)会了种地,那就不用汉人啦,还用他干吗啊,我会啦。就在这儿种地。那时候各家的地都差不多,几亩地。你像我们那时候,这儿是六亩,就是现在小学校(劲松三小)操场啊,那是我们家的地。西边,就是我说的新坟哪,光华木材厂的后头,宿舍,那儿有二亩地,也是我们家的。还有山后,他们都不知道哪儿是山了,就是坟圈后头。(宪度之)土地改革的时候他来过。我们种的这地,我们没有地契啊,他有地契。

定:就是说土改的时候把宪度之的地都分给你们了是吧?

白:没分,不分了。就按我们以前有多少地,就按照架松村总共的地,现在说就是总账,他就交政府了。

定:交完了以后呢,你们就没地了?

劲松一角(定宜庄摄于2003年)

白:我们照常还种着啊。后来入农业社的时候就入没了……还有房契,搬迁时候的房契啊,是解放后第一任北京市市长给我们发的房契。还有更老的一个房契,解放前二年下雨下了好几天,房塌了,都上碑亭住着去,就弄没了。

定:你们家解放时候划阶级成分划的什么?

白:贫农。我们这家整个儿是贫农,我们人口多。夏××是地主。大王坟的白家,中农。他是自个儿找的,穷的时候吃不上饭,就一闺女,后来买个骡子,拴一挂车,不错吧,结果打一中农,骡子也归公了(众笑)。

定:现在你们都是居民户了吧?

白:都农转非了。

3.白四一家

白:我爷爷的上头是哥儿一个。爷爷那辈儿是哥儿仨,大王坟有哥儿俩,新坟这儿是我们家。我父亲那辈儿就哥儿一个。到我们这辈上哥儿俩。我大姐今年活着都八十八了,年头太多了吧?我哥哥都没见着我爷爷。那时候种点地呢,还都有手艺,我爷爷那辈儿是干什么的?土作,就是您这儿要盖房,挖那个根脚,那叫土作,干这个。我爷爷那时候还搂柴火卖,搓火绳卖,知道吗?

定:不懂。

白:(进屋拿出来一块石板)就这块板啊,在我爷爷那个时代就有,传给我妈,可不是这样,这已经磕得乱七八糟的了,那时候是圆的,就用这个搓火绳(演示),那时候不是有滴滴涕,日本时期滴滴涕,熏蚊子的。注37到我父亲这辈儿是瓦匠。

定:那您呢?

白:我没文化。

定:您不是念过书吗?

白:早就(当)饭吃了。

定:那您后来干什么工作?

白:我呀,打布袼褙儿的。

定:是做鞋用的布袼褙吗?那还是一行当哪?

白:对,那属于底行。什么叫底行?就是纳鞋底子,绱鞋,不都得用这个吗?后来不价啦,后来是玻璃厂,做玻璃的,现在我就说做玻璃的,不说底行了。

定:您那时候是学徒啊?

白:学徒。

定:你们有这几亩地还不够养活你们的,还需要出去学徒去?

白:日本时期受苦了就。没有饭吃,吃混合面,吃花生饼,吃核桃饼,就是咱们这儿的核桃,把皮剥了去,里边不是有那墙吗?(用墙跟核桃仁)一块儿一压。日本快亡国了注38没几年吧,“防空壕,没用着,日本亡国卖大袍”嘛,“抽汉奸,打汉奸,棒子面,卖一千。”听说过吗?(大笑)

定:没有啊。

白:日本人以后国民党,国民党三年,那时候一般。为什么叫一般呢?你有几亩地,旱涝保收,到时候能种这点地,能收回这点粮食。那叫半工半农。现在种粮食,比日本时期、国民党时期、解放初期的地,打粮食能翻上两番。为什么说翻上两番呢?第一个,现在的种子跟那时候不一样了。第二个,你的地现在都上这个肥那个肥,什么肥田粉。我们那时候种的地呢,使那个车,进城里头扫黑土去。你知道什么叫扫黑土吗?

定:不知道。

白:你50多岁,扫黑土你都不知道?就是弄着那车啊,上城里头,胡同,拿把破扫帚,墙根底下乱七八糟的地儿,就扫,扫成了堆,拿铁锹往车上装,那叫“出城十里黑”。城里头那土是黑土,到咱们这地儿是黄土。城里那土扫来呢,里头有点草末啊乱七八糟的,搁到一堆,挖一坑搁里头,再加上咱们这地儿的灶灰,什么掏的茅房啊,一倒水使这一捂,一发,发完了,冬天弄的吧,折腾两过儿,是肥吧,给这个东西搁到地里头。棒子刚这么高的时候,往那棒子棵底下,抓一把,加点肥,这叫抓青。现在不用这个了,这是那个时候。那时候五亩地的麦子啊,就说还是平平常常不算旱不算涝的情况下,一亩地的麦子就能打上50斤。这一个麦穗啊,沟三沟四,知道什么叫沟三沟四?比如这是一个麦穗,这不是一道、两道、三道吗?沟三加馅儿,沟四加馅儿,加馅儿啦,沟三加馅儿啦。加馅儿了多打,能到70斤。人家就说了:“哎,今年您这麦子可抄上了啊,您这顶呱呱的。”麦子地里头种晚棒子,要是秀穗的时候没赶上雨,就这么一点(比画几寸高)。现在呢,催,一年打两季儿,打几千斤。现在这棒子,这么大个儿,一棵上就俩。

我们那时候受的罪啊……学徒,我学徒那年十几岁,日本刚亡国(投降)。那学徒太苦了,现在这孩子,还甭说孩子,就是40岁以上的,像我大儿子今年四十八了,他也受不了。说您是师傅,我是徒弟,早晨起来,人家耍手艺的人家没起呢,您得把洗脸水把什么都归置完了。人家起来遛弯儿去了,您得给那被卧叠起来,该搁到哪儿搁到哪儿。还一样,我要是把那被卧卷卷起来,“ 当”,像搁这杯子似的,搁到边上了,回来他(指师傅)就找掌柜的去了:“您不要我啦?”——搁被卧卷就等于辞了他了,这回来我就得挨打。你得把被卧都抹擦平了。你住过暗楼子吗?什么叫暗楼子啊?

当”,像搁这杯子似的,搁到边上了,回来他(指师傅)就找掌柜的去了:“您不要我啦?”——搁被卧卷就等于辞了他了,这回来我就得挨打。你得把被卧都抹擦平了。你住过暗楼子吗?什么叫暗楼子啊?

定:……

白:连暗楼子都不知道。咱们这大房,这个(墙)角支一根木头,那一(墙)角支一根木头,四个角支四根木头,横上,搭上梁,搭上板子,在上头搁东西。徒弟跟暗楼子上睡。哎,耍手艺耍手艺,过去学徒就跟做新媳妇儿一样。

定:您说说您学打布袼褙儿的事好吗?

白:做袼褙儿是在城里,干了二年。别提受那罪了,现在那地儿没了。(拿来两张白纸)就比如这两张纸,这一张纸就等于一块铺陈,这两个(袼褙)要粘到一块儿,茬口只能是一韭菜叶的宽。打呢,一双鞋底的袼褙儿,是三尺六的长,一尺六的宽,您得一块一块,这么样地粘。这是大块的。小块的呢,鞋帮呢,拉开了,也得这么粘,粘上还得顺这儿这么一揭,提搂出去,搁到这板上,晾干了用。打一层呢,都是这么小块铺陈,打一层不好打,没法提搂啊(演示)……那还挨耳刮子呢,糟蹋掌柜的糨子。

定:那技术现在也用不着了。

白:咱们中国的小的手工业,去了百分之六十了。做卡子的还多吗?妇女的卡子,不多了。还有砸花儿活的。这么大的锡做的模子,是俩的,给这模子搁到这铁上,这是这花的叶,拿这个镊子,夹着一个小花叶,搁到这个模子上,再拿那杠儿一盖,拿这板儿“咣”一砸,这模子一热呢,就出这一道一道的,叶脉。花市花市的知道吗?就从花市西口往东,羊市口往下,羊市口小市口,胡不拉口,道北里道南里,花市集。都有(干这个的)啊。

我从学徒,过日子,家庭生活的时候……20来岁,正受罪呢。

定:20来岁您是……

白:50年代初。没吃没喝的时候,穷小子。“三年灾害”是真困难,那时候我就上玻璃厂。我什么都干过,就是这么大的个子不会偷人,我算白活了。

4.过去和现在

白:过去女的怎么请安你会吗?

定:不会。

白:你是旗人怎么不会请安呢?

定:您会?您请过?

白:请过啊,男的请安得把这腿踢出去,那时候讲究穿大褂呢,上谁家拜个年,进门您得先叫人,后请安。你比他小不了几岁,只要是比你辈分大的,你都得请安。你说那是个小孩,那也得管他叫叔,你也得给他请安,不价的话,家里大人瞅见,就挨说。

定:架松这地方是什么时候开始毁的?日本人来的时候?

白:日本人到咱们这村没糟害过,是以后,不过日本时期就差了……不单是村毁了,人都毁了,都不是人了,变了,一代不如一代,一代不如一代。毁得没边了,架松毁得整个没有边了。

定:您是说过去整个村子都挺有规矩的,大家互相挺照顾的,像一家人似的?

白:对对对。像我这个岁数来说呢,像这个老街坊,多少辈,说这孩子犯错了,谁瞅见谁都是:“你干什么你,我踢你,我打你!”一告诉(家长),还准成,家长准说:“打就打了,谁让你不听话来着。”哎,这孩子就教育好了。现在你要说你干什么你,我打你,他妈先不干了,就是一个儿嘛(指独生子女)。现在你管不着,你姓你的姓我姓我的姓,那时候不价。就是说那时候团结。那时候就我们这村,开着门,“谁谁谁在家呢吗?”没有,就进去拿个镐啦,干点什么啦,哪儿像这时候……

国民党时候征丁,我们这儿老住户夏官保他是保长,见要抓谁他就给报信,说快跑,跑哪儿去呢?刚才我说的外潘家窑,大苇坑,躲起来,你要来抓,没人。土地改革没怎么斗他嘛。

定:你们王爷坟的外头都是汉人的坟?

白:不少呢。就这股道,往东,大部分都是汉人。也就是吃俸禄的时候,跟汉人不一样,您一不吃俸禄了,这汉人骂咱们满人,说咱们上茶馆啊,都得先上门后头去,知道什么意思吗?门后头挂一块猪皮,抹抹(笑)。那时候前半个月满族人有钱,吃饱喝足上茶馆了,穷了,怎么办呢?说今儿你这嘴怎么没有油性了?怕人说。

5.汉人的坟户

[访谈者按]在找到白四先生之前,我曾与在楼前闲坐的一群老人聊天,李先生是这时路过这里的,老人们都说他也是华威西里七号楼的住户,知道的事很多,我便与他简单交谈了几句,但未及深谈,就有人告知说白先生回家了,于是分手。今将李先生的讲述罗列于此,旨在介绍架松一带除肃王府之外,其他住户的生活情况与生活环境。

李:我61岁。我们家在这儿一百多年了吧。看王爷坟的是旗人,我们是汉人。旗人就那么几户,几大姓。反正这都是老住户。老人讲在过去,在民国时期吧他们是有武装的,有枪,轻易进不了他们的坟圈里头,不过他们的(墓地)规模相当好,花园是花园,现在北空营部的,那是祭祀的地方吧。

定:你们家原来也是看坟的吗?

李:我们看的不是这坟,是全聚德注39的,就是前门外头的全聚德。就我们一户在这儿看坟,种的是人家的地。人家那阵儿有钱,姓杨。到我知道的时候他们是老哥儿仨,老大是前门这全聚德的,老二我没见着过,老三是天津的全聚德。老大的坟地不在这儿。

他们没有太大的坟,他们才几代人哪。到我们这时候就有二三十个坟头了。原先在小苇坑,东边,小桥那儿。肿瘤医院那边。坟地前头全是果树园,有松树,原来不少,好几十棵呢,围着苇坑边上。围城的时候(1948年)修工事,全给锯了。

老三家我去过,他们有活儿我们得给他干去,零碎活儿,房子修修补补。

定:你们不是看坟吗,还管修房子?

李:刚一解放的时候,他们没人哪。这杨老三,六个老婆,留下的就一个儿子,就是他小老婆留这么一个儿子,小老婆跟他差的得三四十岁吧。闺女是1953年还是1954年得肺结核死了。前门这个人家(老大)有儿子,儿子孙子都有。(全聚德)他早交国家了,刚一解放他就交了。原先的经理,十年前吧,是他孙子。人家那东西可是手艺啊。

今日肃王坟阳宅(定宜庄摄于2003年)