我们知道这个就足够了:地球隐藏的一半已经被揭示出来,葡萄牙人在赤道以南越走越远。因此,之前我们不了解的海岸将很快可以通行,因为人们互相效仿,去劳作和冒险。

——安杰拉的彼得·马特[1](1493)[2]

1520年10月19日夜,一支小小的葡萄牙探险队被带到埃塞俄比亚高原的一座装饰华丽的营帐内。在一座石钟的鸣响中,他们跪在地上等候并观察四周。一面帐幕被缓缓拉开,一个人端坐在高高的奢华宝座上,用看不见的细线悬挂的蓝布遮挡着他的面容。钟声奏响,最后一层屏障被短暂地降下,允许葡萄牙人一睹这位神秘人物,正是他给葡萄牙人的航海冒险提供了那么大的动力:埃塞俄比亚的基督教国王达维特二世,葡萄牙人称之为祭司王约翰,他们相信他会帮助葡萄牙实现曼努埃尔一世的圣战梦想。葡萄牙人期盼这次会面,已经有差不多一个世纪了,而整个西方基督教世界渴望的时间则更久:

我们看到祭司王约翰坐在六级台阶的华丽高台上。他头戴一顶金银的高高冠冕……手里拿着一个银十字架……祭司王约翰身穿精美的锦缎长袍、宽袖的丝绸衬衣……他的膝盖以下穿着一件华丽的织物,铺得很开,就像主教的裙裾,他端坐的姿态就像他们在墙上画的圣父……从年龄、面貌和身材看,他还很年轻,皮肤不是很黑……身高中等,颇为优雅,他们说他年纪为二十三岁。他看上去的确像是这个年纪,圆脸庞,大眼睛,鼻子中段很高,开始蓄须。他威风凛凛,仪表堂堂,的确符合他的崇高身份。我们与他的距离大约有两支长枪那么远。[3]

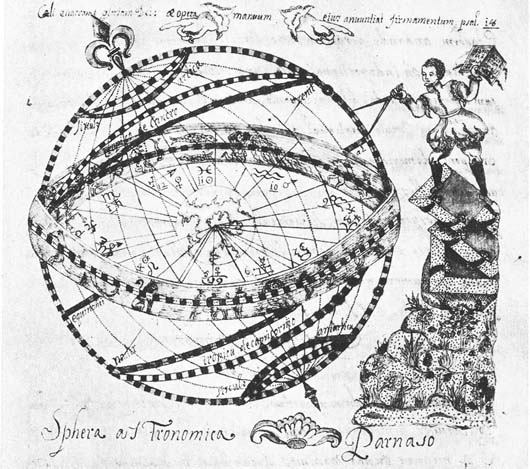

16世纪葡萄牙地图上的祭司王约翰的国度

找到祭司王约翰的消息于次年春季传到曼努埃尔一世耳边,他立刻给教皇发去一封贺喜信。1521年6月,国王公开宣布,摧毁麦加和收复耶路撒冷已经指日可待。但真相并非如此。曼努埃尔一世目前还不知道,达维特二世个人的仪表虽然令人肃然起敬,却不是中世纪地图上描绘的战无不胜的强大君王。只要仔细观察就会发现,埃塞俄比亚人在军事上和经济上都没有能力进攻伊斯兰世界;恰恰相反,他们被穆斯林敌人团团围住。达维特二世于1540年战死,四百名葡萄牙志愿者发动了一次英雄主义的远征,拼死奋战,才挽救了基督教的埃塞俄比亚。正如祭司王约翰的真实面目被逐渐揭示,葡萄牙地理大发现的第一个世纪里,通过对地理、气候、自然史和文化的经验主义的观察,中世纪关于世界的许多其他神话,以及古代权威的智慧(如关于狗头人和能吞得下大象的鸟)也被相继揭穿和破除。正是这种观察拉开了现代早期的大幕。

曼努埃尔一世于1521年12月驾崩。尽管当时没有人意识到,但他的圣战计划其实早在多年前,阿尔布开克未能攻克亚丁城墙时(梯子破裂的声响如同致命的手枪声)就开始破灭了。总督后来被解职并去世,圣战梦想就更加难以为继了。接替他的先后有三个笨拙而怯懦的人,没有一个拥有他那样的战略天赋。洛波·苏亚雷斯·德·阿尔贝加里亚拥有一支庞大的舰队,然而当亚丁的谢赫主动提议让葡萄牙人在亚丁建造一座要塞时,他竟拒绝了,因为他没有接到这样的命令。后来,他进攻吉达又遭遇了惨败。若昂·德·巴罗斯对这次失败的评价是:“史上最悲惨、最凄凉的悲剧,在这之前和之后都没有这样的事情,一支庞大舰队未经一战就逃之夭夭。”[4]阿尔贝加里亚还做了更糟糕的事情。他开了历史的倒车,废除了训练有素的职业化方阵步兵,而选择葡萄牙贵族的蛮勇战术;他放松了对私人贸易的禁令(这道禁令是阿尔布开克与他在印度的政敌的矛盾核心),而偏袒海盗一般的船长们的派系私利。腐败和滥用职权现象于是越来越猖獗。

曼努埃尔一世的宏伟计划还遭到了其他打击。1515年,他在摩洛哥的军队,即攻打伊斯兰世界的钳形攻势的第二支力量,遭到惨败。他的王后玛丽亚是他的圣战梦想的最狂热支持者,于1517年去世。同一年,马穆鲁克王朝灭亡了。奥斯曼苏丹“恐怖的”塞利姆一世击溃了马穆鲁克王朝的军队,将马穆鲁克王朝末代苏丹吊死在开罗城门上。从此以后,葡萄牙人在印度洋将面对一个更强悍的穆斯林对手。

曼努埃尔一世非常幸运,曾拥有阿尔梅达和阿尔布开克这两位清正廉洁、忠心耿耿的指挥官,尤其阿尔布开克更是世界历史上最伟大的征服者和极富远见的帝国建设者之一。阿尔布开克手中的人力始终只有几千,只有临时拼凑的资源、虫蛀的船只,却凭借令人瞠目结舌的雄心壮志,赠给曼努埃尔一世一个印度洋帝国,其由一系列要塞的网络支撑。在这个过程中,葡萄牙人令全世界大感意外。欧洲竞技场上没有人预想到,这个处于欧洲边缘的蕞尔小国,竟能向东方做一个大跳跃,将东西半球连接起来,并建设起第一个全球性殖民帝国。当达伽马第一次在卡利卡特登陆的时候,“卡斯蒂利亚国王、法兰西国王或者威尼斯共和国政府为什么不派人来?”[5]是一个合理的问题。只有葡萄牙能够做到:答案在于葡萄牙积累了数十载相关的知识,并且在欧洲的船头坚忍不拔地努力奋斗,在这期间,探索发现成了国家政策。

曼努埃尔一世驾崩后,印度不再是消灭伊斯兰世界的跳板,而重新变成殖民冒险的最终目的。16世纪,葡萄牙人经历了数十年的血腥战争,保卫自己在印度占据的领地,抵抗奥斯曼帝国领导的持续进攻,这些进攻对阿尔布开克的要塞政策发起了极大的挑战,将其几乎逼到了崩溃边缘。少量葡萄牙士兵经常面对远远多于他们的敌人,却能顽强战斗并以少胜多。1570~1571年,印度多国联合向果阿和朱尔发动了一次大规模进攻,但也在城墙下溃散。印度人无法将法兰克人逐出。果阿,“东方的罗马”,证明了阿尔布开克战略设想的伟大。在随后的四百年里,它始终是葡萄牙殖民地,是一种了不起的多种族文化的家园。

渐渐地,奥斯曼帝国施加的压力使得葡萄牙人再也无力对红海实施经济封锁。从今往后,开罗和里斯本将分享香料贸易。葡萄牙人也有效地扩大了市场:在16世纪,欧洲人的香料消费增加了一倍。对葡萄牙的海外领地来说,在印度洋和更遥远海域的贸易变得与葡萄牙本土的贸易同样重要。葡萄牙的扩张越来越被民间商人控制,延伸到马六甲以东更远的地方,一直到香料群岛、中国和日本。

和所有的帝国主义冒险一样,历史对葡萄牙殖民霸业的评判也是褒贬不一。阿尔布开克虽然凶悍,却始终坚持一种理想主义的正义感。他对葡萄牙人冒险的风险与后果心知肚明。勘察霍尔木兹城墙时,他宣称:

……只要有正义支撑,不要压迫人民,这些城墙就足够了。但如果葡萄牙人在这些地区不再信守诺言和维持人道,那么骄傲就会掀翻我们最坚实的城墙。葡萄牙是个穷国,穷人贪得无厌的时候,就会变成压迫者。印度的影响是很大的,我担心有一天,我们今天作为武士的名望会消逝,那时所有人都只说我们是贪婪的暴君。[6]

当时的扎莫林和后来的许多印度历史学家都将葡萄牙人的暴力入侵视为海盗行径。马来西亚政府仿制了“海洋之花”号,作为历史教训。它的入口处有一块铭牌:“这艘船运载的货物包括殖民者于1511年征服马六甲之后从本国掳掠的宝藏。感谢上天,这艘船于1512年1月26日在返回欧洲途中在马六甲海峡沉没。”[7]

尽管亚洲人对法兰克人入侵之前的梦幻时光有着怀旧憧憬,但在法兰克人到来之前,这个庞大而大体上安宁的贸易区是一片封闭的海域。葡萄牙人用青铜大炮和强大的舰队既打破了这个自给自足的体系,也将世界连接起来。他们是全球化和科学发现时代的先驱。他们的探险家、传教士、商人和士兵奔波到世界各地。他们来到长崎[8]和澳门、埃塞俄比亚的高原和不丹的山峦。他们跋涉在青藏高原,还沿着亚马孙河逆流而上。他们一边旅行,一边绘制地图,学习语言,“一手拿剑,一手拿笔”,[9]记载自己的发现。路易斯·瓦斯·德·卡蒙伊斯的史诗《卢济塔尼亚人之歌》为探索的英雄主义谱写了一个神话,而他本人身上也彰显出葡萄牙冒险家有时非常疯狂的品质。他是文艺复兴时期游历最广的诗人。他在摩洛哥失去了一只眼睛,因为一次斗剑而被放逐到东方,在果阿一贫如洗,在湄公河三角洲失事沉船。他的中国情人不幸淹死,而他把自己的史诗手稿举在头顶上,游到岸边。卡蒙伊斯如此描述葡萄牙探险家们:“如果世界更大,他们也会发现它。”[10]

葡萄牙的强盛只维持了一个世纪多一点,但取得了辉煌成就:它缔造了一种新型的、形式灵活的帝国,以机动的海权为基础,并创造了欧洲殖民扩张的模式。荷兰人和英国人将紧随其后。

在这个过程中,葡萄牙人启动了无穷尽的全球交往,既有良性的也有恶性的。他们把火器和面包带到日本,把星盘和四季豆[11]引入中国,把非洲奴隶运往美洲,运送茶叶去英格兰,运送胡椒去新大陆,运送中国丝绸和印度药品去全欧洲,还把一头大象送给教皇。世界各地的众多民族第一次可以互相观察、互相惊叹和描述。在日本画家的笔下,陌生的欧洲来客身穿硕大的气球般鼓胀的长裤,头戴五彩缤纷的帽子。僧伽罗人对葡萄牙人普遍的充沛精力和饮食习惯大感困惑,描述他们为“非常白皙和美丽的民族,戴铁帽子,穿铁靴子,从不在一处停留。他们吃一种白色石头,喝血”。[12]这样的形象、印象和贸易交换为全球的文化、食品、植物、艺术、历史、语言和基因留下了巨大而深远的影响。他们还开始了西方主宰世界的五百年。这个时期直到今天才开始逆转。在葡萄牙人之后,多层集装箱船在各大洋穿梭来往,从东方运回制成品。中国也正在印度洋和非洲的心脏展现新形式的软实力。

在今天的贝伦,瓦斯科·达伽马的陵墓和粗暴的阿尔布开克的雕像附近,也就是葡萄牙人起航的那片海岸,坐落着一间广受尊敬的蛋糕店/咖啡屋:老贝伦糕饼店。它或许是葡萄牙全球冒险的正面影响的纪念碑。人们蜂拥前来品尝它的风味食品“贝伦糕饼”,即甜蛋奶沙司果馅饼,烤成褐色,撒着肉桂,再配以黑如焦油的咖啡。肉桂、糖、咖啡:全世界的口味最初就是随着航船,在这里登陆的。

[1] 安杰拉的彼得·马特(1457~1526年),出生于意大利的西班牙历史学家与人文主义学者。他记载了西班牙的地理大发现历史,其著作是关于新大陆地理和历史的珍贵资料来源。他还是西班牙女王伊莎贝拉一世的儿女们的教师。

[2] Boorstin,Daniel J. The Discoverers. New York,1986,p.145.

[3] Alvares,Francisco. Narrative of the Portuguese Embassy to Abyssinia During the Years 1520-1527. Edited and translated by Lord Stanley of Alderley. London,1881,pp.202-203.

[4] Rodrigues,J.N.,and T. Devezas. 1509. Famalicão,2008,p.284.

[5] Roteiro da Viagem Que em Descobrimento da India pelo Cabo da Boa Esperança Fez Dom Vasco da Gama em 1497. Porto,1838,p.51.

[6] Sanceau,Elaine. Indies Adventure. London,1936,p.286.

[7] Rodrigues,J.N.,and T. Devezas. 1509. Famalicão,2008,p.329.

[8] 1543年,第一批欧洲人,主要是葡萄牙探险家、军人和传教士,来到日本长崎。在1543~1614年的所谓“南蛮时代”,长崎成为葡萄牙和西方影响日本的中心。

[9] Camões,Luís Vaz de. The Lusíads. Translated by Landeg White. Oxford,1997,p.154.

[10] Pyne,Stephen J. “Seeking Newer Worlds:An Historical Context for Space Exploration.” www.history.nasa.gov/SP-2006-4702/chapters/chapter1.pdf,pp.18-19.

[11] 根据《中国蔬菜作物图鉴》(方智远、张武男主编,江苏科学技术出版社,2011),四季豆(或称菜豆、芸豆、豆角等,英文俗名Green bean或snap bean等,学名Phaseolus vulgaris L.)原产地为中南美洲,16世纪传入旧大陆,16世纪末传入中国。

[12] Suckling,Horatio John. Ceylon:A General Description of the Island. London,1876,p.280.