到公元200年,希腊文化已经失去了吸引力。希腊哲学家向罗马绅士推荐的礼貌、理智和中庸的生活方式似乎再也不能满足时代的需要,特别是当漫长的罗马和平在公元193年被剧烈地打断时,经过短暂的回复后,公元235~284年又陷入长期内战、蛮族入侵和帝国皇位争夺。与此同时,儒家中国也遭受了同样的灾难。汉朝最后10年也因为内战和蛮族入侵而变形,公元220年汉朝被推翻,这只是使政治和军事混乱公之于众而已,这种混乱已经把中国分裂为许多互相竞争的地方性割据政权。

但是,在文明世界的中心,局势则完全不同。从里海到兴都库什山,伊朗贵族的密集军队抵御了草原骑兵的侵袭。他们的高头大马、重盔甲、硬弓以及为了保护作为他们依赖的租税来源的农民,在危急关头随时准备奔赴战场的决心,为中东和伊朗文明腹地提供了最有效的防御。任何偷袭的草原骑兵都不得不穿越常年设防的乡村,拥有最强大军事技术的武士在乡村地区严阵以待。很少有人进行这种尝试,更少有人重复这么做。

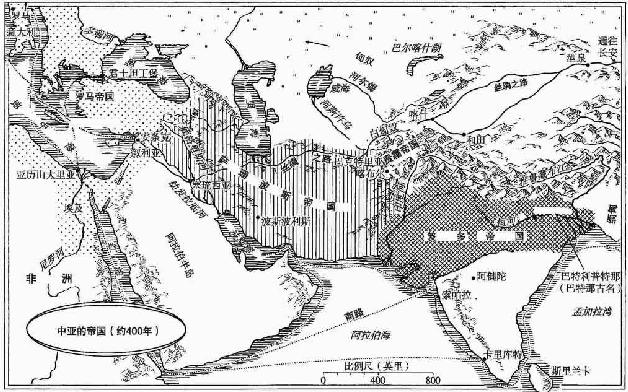

这道屏障背后是安全的,印度和复兴的波斯文明都达到了新的优雅、复杂和宗教能力。特别是印度进入了一直被后世当作“经典的”黄金时代。至于萨珊波斯所取得的文化成就,我们所知就要少得多。残酷的穆斯林、琐罗亚斯德教和异端形式的基督教传说,构成我们所知甚少的萨珊波斯文学和宗教的主要历史基础;当时的艺术作品只是非常残缺不全地保存下来了。但是萨珊波斯对罗马和中亚的影响几乎与印度对东南亚、中国远东的影响一样大。因此,把公元200~600年这几个世纪的历史划分为两个“力量的领域”似乎是正确的,然后在接下来的章节里考察印度和萨珊波斯的成就和影响。所以本章将叙述印度文明的繁荣和扩张,下一章将论述萨珊波斯的成就。

笈多帝国

公元320年,恒河下游一位精力充沛、名为旃陀罗-笈多的印度国王在一个特别仪式上自行加冕为“普天之王”。这个名字与生活在大约650年前的孔雀帝国创建者的名字完全相同。为了区分这两者,习惯把第一个写成旃陀罗·笈多,而在第二个的名字中间加上连字符。为了名副其实,他发动了一系列征服战争。不到一个世纪,他的后继者就把从孟加拉湾到阿拉伯海的印度北部地区置于自己的统治之下。由此建立的笈多帝国一直存续到公元535年。期间的战争和重大政治暴力活动似乎对印度都不重要。我们只有公元455年左右发生的穿越山区的入侵记录。虽然笈多帝国从未从中恢复统一,但是接着出现的动荡与持续的文化创造并非完全不协调。从表面上看,印度内部的武士传统和宗教灌输把战争的破坏作用减少到最低程度。正是在这些条件下,印度文明以空前的方式走向繁荣,以至于在印度人和外国人的评价中,笈多时代至今仍然是印度历史上的高峰。

虽然王国领土广阔,但是笈多统治者为后世梵文文学传统留下的可以追溯的痕迹很少。因此,我们现有的信息几乎都来自中国、锡兰(今斯里兰卡)和其他佛教香客的记载。因此,像印度历史上其他不太突出的时代一样,有关印度这个伟大时代政治、军事、地理和历史事件的精确记载也是缺乏的。当然,政治信息缺乏本身就是强烈厌恶政治的标志,而厌恶政治是笈多帝国兴起之前近千年里印度社会和文化的重要特点。

笈多帝国历代君主也许完全继承了印度的传统价值观,所以他们希望政治和国家领域保持相对简单。例如,笈多王朝的征服者似乎把允许被征服的统治者(或他们的近亲)继续控制传统领地当作一种政策。在逐渐形成的基础上,笈多帝国的利益能够被居住在附庸国王宫廷的人所充分代表;在国家事务中,尊重礼仪的做法也让笈多帝国皇帝感到心满意足。

笈多帝国也资助复兴的印度教,作为这种宗教政策的一部分,他们可能也接受了印度教的法律观念,尽管这些观念与统治者处理事务的范围很难统一。相反,印度教主张,《吠陀》是最高权威的源泉,其后依次是解释《吠陀》的经典著作(如婆罗门),圣人的榜样,最后是个人的偏好,即国王或其他公共权威颁布的法令。

这些观点表现在笈多时代编写而成的《摩奴法典》(Dharma shastras)中。它们从此成为印度教徒生活的基本准则。例如,《摩奴法典》通过详细阐明在许多特定场合不同种姓的行为规范而巩固了种姓制度。它宣称,此生忠实地履行种姓职责,那么这将为灵魂来生投胎高级种姓作准备。在人的一生中,高尚的道德行为最终将允许灵魂永恒地进入物我合一的境界。但是与此同时,每个人的道义责任是遵守自己的种姓传统,参加与生俱来的种姓集团的宗教仪式和活动,无论这种习惯多么粗陋、简单或非理性。

因此,宗教、法律、神秘的形而上学、粗陋的迷信紧密地交织在一起,互相强化,并且——这就是我们迄今所知的笈多时代公共和政治生活的全部——国家的事务似乎也完全适合同样的习惯。

梵文学术

三个组织机构促进了这个时期的文化发展。王宫资助艺术家、作家、音乐家、占星家、天文学家、医生和其他专业人员。神庙是可与王宫相媲美的文化创造资助者,为了适度奢侈地敬奉神祇——湿婆神和毗湿奴神,或它们的任何一种化身,维持人类君主雄伟庄严的各种活动也是必需的。第三,在王宫和神庙之后,还有古代的书院,那里积累了大量梵文口头文学,代代相传。

在这些书院里,最重要的关系是圣人与门徒,这些门徒来到圣人身边,专心学习圣人愿意传授的任何传统智慧。背诵《吠陀》和其他经典著作,特别是正确的发音和语法,是这种教育制度的核心。长期以来,对这些经典著作的注释及对注释的注释大量增加,即使记忆力最好的人也难以记住,因此,组成各种“书院”的专家也只能在梵文学术中彼此分工,各有专攻。

笈多时代梵文复兴充分证明了书院制度的声望和实际重要性。在佛陀时代,梵文已经变成了一种学术语言,婆罗门祭司在宗教仪式中吟诵它们,否则就会被遗忘。早期佛教经典用当时大众语言的文学形式写成,所有这些语言都起源于梵文,但是又与梵文有很大区别,犹如法语和西班牙语之不同于拉丁语一样。同样,孔雀帝国在行政管理中也使用了大量方言。笈多时代这一切都被改变了。梵文再次成为鲜活的文学语言,最精巧雅致的新作品都用梵文编写。

梵文大肆复兴的原因之一也许是各地方言之间交流困难的加剧。正如日常宗教不同一样,文盲的口语种类增加了,与阿育王统治时期相比,所有的人都更有必要懂得通用的语言,阿育王时期方言较少,交流的困难比较容易克服。

但是使梵文得以复兴的重要事实是书院制度,任何追求知识的人都能在书院学习梵文。一群人讲着同样的语言,追求同样的知识,并且世代相传。在笈多时代,这群受过教育的人在各个文化活动领域里实际上都占据主导地位。当然,他们取代了原先把梵文学术当作无助于灵魂得救的包袱的佛教徒。佛教在印度最终失败的一些原因已经在第四章讨论过了。婆罗门梵文学者里随时准备积极地应对此后三四个世纪来自希腊、伊朗世界的外来文化刺激,这是他们能够战胜越来越富有、与世隔绝、遁世的佛教僧侣的另一个原因。

梵文学术视野扩大的最明显表现是在天文学和医学领域,希腊对它们的影响显而易见。但是吸收希腊关于天体运行的机械论以及占星术所需的数学知识没有使梵文学术僵化为呆板、异化的模式。相反,人类思想史上的伟大发明之一、数字表示法的十进制就于公元270年前出现在印度。我们称为“阿拉伯数字”的简便数字表示法与字母文字一起,被认为是人类最杰出的发明之一,而阿拉伯人正确地把它归功于印度。一旦这种数字表示法被发明,那么计算就变得相当容易和快捷。因此,市场事务和理论数学家的抽象思考都被极大地促进。同样,完善的数字表示法传播得非常缓慢。在很长时期里,它仅仅是专业人员的数学玩具,他们也继续使用古老的数字表示法。直到公元10世纪,阿拉伯人才在日常计算中使用,两个世纪后,这种数字表示法传播到欧洲。

梵文文学

梵文学术的核心不在自然科学,而在文学和语言学成就。由于拥有古代的、学术的和宗教的语言优势,所以语法学得到了发展。帕尼尼编写了一部经典的梵文语法,但是他的生活时代难以确定。

同样,印度两部伟大英雄史诗的准确文学历史也难以复原,因为经过长期口头流传和加工,它们留给现代学者进行分析的线索很少。但是,可以肯定的似乎是,《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》在笈多时代编辑成型。《摩诃婆罗多》是一部长篇史诗,篇幅相当于基督教《圣经》的3.5倍,它记录了大量事件,但其核心是古代敌对的贵族战车兵联盟之间的英雄战争故事,它们肯定来自非常古老的雅利安时期游吟诗人的歌曲。在某种意义上,背诵这些歌曲变成了婆罗门教仪式的一部分。婆罗门祭司认为,把传统神话中的血腥暴力与各种祈祷文和宗教教学课程混杂在一起是合适的。如果基督教的教父曾经把荷马的《伊利亚特》改编为基督教教义手册,那么效果将是相似的。贯穿主题的故事有时持续几百页。《罗摩衍那》的篇幅较短,编写得也更紧凑。它是英雄罗摩及其妻子悉多的故事,他们在漫长的冒险过程中经历了各种考验和苦难,最终得以团聚。

《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》在印度广为流传,至今仍然家喻户晓。许多故事成为后世文学创作的源泉,非常类似希腊戏剧作家利用荷马和赫西俄德的著作展开故事情节,或者如莎士比亚利用意大利和古典作家的著作来构思戏剧情节一样。后来印度的全部文学传统都是由此形成。在此期间,这两部史诗形成了迄今仍然可资借鉴的文学结构和讨论的宇宙观。

没有任何人可以被认定为《摩诃婆罗多》或《罗摩衍那》的作者;显然,两部史诗的文本经历了很长时间才在笈多时代最终定型。梵文戏剧的历史则不同,因为保留至今的戏剧都附了作者的名字,而且带有为王宫演出而创作的单个人的标记。一些希腊技巧的舞台术语的使用表明,希腊模式对梵文戏剧具有一定的影响。但是至于究竟有多重要,仍然是一个激烈争论的问题,因为梵文戏剧拥有自己的习惯,印度的戏剧作家通常取材于史诗的传统史料。

迦梨陀娑(约公元400~455年)是最著名的梵文戏剧大师。他的剧作被尊为经典,他创作的叙事诗和抒情诗显示了优雅的感情,也许正是因为有点儿太自觉和矫揉造作,所以强烈地吸引了20世纪西方人的注意力。迦梨陀娑作品的这些方面在他死后由其他宫廷戏剧作家继承和发扬,以致华丽的台词和技巧最终破坏甚至模糊了其含义。

笈多时代的艺术

偶然保存下来的作品使我们对笈多时代雕塑艺术的情况难以做出公正的判断。后来穆斯林征服者以偶像崇拜为借口,系统地毁灭了印度北部的神庙。因此,笈多帝国中心地区印度北部保留下来的印度教艺术作品非常稀少。南部少量雕塑虽然可以追溯到笈多时代,但是相当粗糙,不能完全反映雕塑艺术水平。显然,在塑造形态可以互相转换的神的形象时,艺术家遇到了难题,因为印度教大量神祇都与湿婆神和毗湿奴神后来的化身有关。保存至今的雕塑作品使我们能够对它们进行评价,但是这个问题在笈多时代没有被成功地解决。

另一方面,佛教艺术达到了后世无法企及的完美境界。阿健陀石窟中的绘画的确名不虚传,反映了笈多文化的奢华和细腻特点。少量佛教雕刻作品也幸存下来了,表现了同样的艺术技巧——仅仅带有些许颓废的暗示——那就是阿健陀绘画的特点。

印度宗教从未与文化生活的其他方面完全分离。法律著作、两大史诗、纪念性的神庙、宗教仪式上的雕像和其他视觉艺术作品,更别提无法复原的音乐和舞蹈作品,都是印度教的组成部分,它们在一定意义上处理人与超自然之间的关系,每个部分都以自己的方式帮助确定人类经验的某个关键方面。但是,印度教明确的教义直到笈多时代后的几个世纪,当商羯罗(约公元788~850年)提倡一种僧侣的、卓越的哲学时才被编写,后来穆斯林和基督徒批评印度的传统信仰时,印度教的捍卫者经常引用这种哲学。

笈多时代在许多文化领域取得的完美成就给印度教和梵文文化打上了深深的烙印,但是没有给它们注入任何迥异的或新的因素。一般认为,最完美和均衡只有在重大的创新之后才能取得。这是笈多时代作家和学者忠实地进行的工作,他们愉快地保持在前辈规定的范围内,能够以后辈无法超越的方式,完善和改进流传给他们的作品。

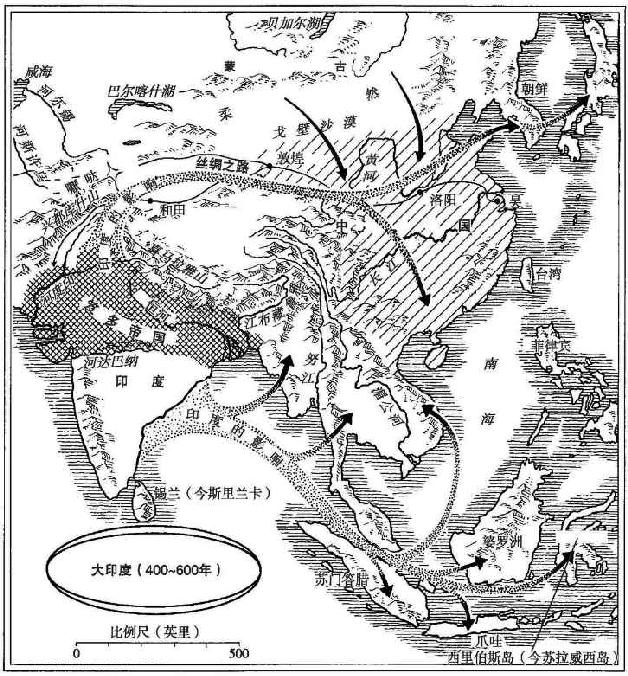

印度文明向东传播

印度之外的地区也能感受到笈多黄金时代的魅力。印度文化的主要传播者是商人和僧侣,而不是像把希腊文化传播到中东,或把希腊—罗马文化传播到高卢那样的士兵。在东南亚,印度文明与相邻地区先前存在的文化没有产生很多竞争。因此,这里兴起了更伟大的印度。公元100~600年间,一系列地方性国家和王宫兴起,如缅甸、苏门答腊、爪哇、马来亚、暹罗(泰国)和越南,它们迫切地输入尽可能多的印度文明。

在喜马拉雅山以北,印度商人和僧侣则遇到了完全不同的情况。中国、波斯和希腊—罗马的人口都不愿意彻底抛弃他们的传统,甚至当他们情不自禁地被印度文化的某些方面所吸引时,他们被吸引的首先就是印度圣人长期实践的神秘的禁欲主义技巧。因此,只有印度文化的某些方面在文明世界其他地区扎根和繁荣,尽管印度对东南亚的影响只因当地的野蛮文化和简朴的村社而被淡化了。

在东南亚,神话传说提供了印度生活方式如何渗透到孟加拉湾和南中国海及河流沿岸、崇尚和平的村社共同体的一些信息。典型的情况是,印度商人与酋长家族的女子通婚,利用这种有利地位,他们开始树立对周围村社的文化—政治领导地位,直到最终一个小国家形成。在这种国家中,国王的权力主要依靠巫术观念,这种观念把土地的丰饶与国王人身的潜力紧密联系起来,并且由此创立了一种仪式的石头象征物(即男性生殖器),名为“林伽”。神庙和宫殿都设计为王室居住,不久,比较壮观的“林伽”更全面地表达了这些观念。起初,当地统治者试图模仿印度宫廷生活,尽量奢侈而准确地按照印度风格装饰宫殿。他们甚至从印度进口纪念性雕像和其他宗教仪式所需要的物资。但是公元600年前不久,独立风格的发展,不仅预示了后世豪华的建筑和雕刻,而且证明东南亚宫廷摆脱了他们以前学习的样板。

也许应该强调的是,印度宫廷生活方式和建筑风格的输入对东南亚的芸芸大众影响非常小。更沉重的劳役和税赋也许是村社人口唯一能感觉到的变化。但是当然,罗马人统治的不列颠和高卢乡村人口也有同样的感受,他们根本无法分享主人的希腊化文化。从地理范围看,印度文化扩张到东南亚比希腊文化向西扩张要广阔得多,而且也许可以说,影响了更多的人口,因为印度模式对世界上这个地区土著文化的影响持续到今天。

佛教僧侣到达远东

在印度向东南亚扩张的最初阶段,尽管佛教曾经发挥了作用,但是在该地区最流行的是印度教的宗教思想和仪式,也许因为印度教比佛教对当地的宗教传统更加宽容。印度教从未对喜马拉雅山以北地区产生重大影响。相反,佛教像滚滚洪流,涌入中国,然后从中国于公元200~600年传播到朝鲜和日本。

中国接受佛教构成了与儒家传统和价值观的有意决裂。的确,对于冷静理智、追求现世世界和中庸之道、强调家庭和政治责任的儒家来说,没有什么比追求遁世、宣扬禁欲、抛弃所有正常人际关系的印度佛教显得更格格不入的了。也许正是这种截然反差吸引了中国人。因为当汉朝政府开始失去对全国的控制时,蛮族入侵给悲惨的内战增添了新的暴力,儒家先哲们提出的中庸和礼仪建议可能听起来显得空洞,正如希腊哲学的安慰对同期罗马人的耳朵一样。在这样的时代,人们需要更猛烈的灵魂医药。罗马人在基督教中找到了答案,中国人在佛教中找到了答案。然而,虽然佛教最终在中国得到了大批信徒,但是精通古老儒家学说的名士从未消失,他们对佛教那种颠覆正常生活和政治纪律的教义——至少表面上如此——一直持怀疑态度。

为了获得正确的佛教知识和佛像,许多中国朝圣者旅行到印度,拜谒佛陀生活的场所。其中有些朝圣者带回了汗牛充栋的佛教经典,并着手组织系统的佛经翻译。但是到公元600年,渴望佛教知识的最初阶段已经顺利地结束了。

中国佛教从未密切关注导致印度四分五裂的各个宗教派别之间的差异,印度佛教僧侣终生为之献身的复杂的形而上学思辨对中国人也没有吸引力。但是,神秘的顿悟、从世俗社会隐退到爱好思索的共同体的确满足了追求秩序和心灵宁静的人的需要,而中国的儒家和道家传统都无法解决这些问题。因此,中国的佛教很快就开始朝着自己的方向演变,从根本上摆脱了印度佛教衰落的轨迹。

佛教给中国带来了一种独特的新艺术。希腊和印度因素已经在中亚混合,产生了一种庄严的、令人印象深刻的风格。佛教艺术为了适应中国环境而迅速进行了调整,到公元600年,一种有效而明确的中国风格已经发展出来了。在接受佛教之前,中国艺术主要是装饰性和几何风格的。佛教艺术极大地丰富了中国菩萨形象的自然主义描绘,即身着人类服装的神圣救世主。此外,佛教的壁画和雕刻常常试图诉说一个故事,这就要求艺术家暗示人物之间的空间和关系。佛教艺术的这些方面表明了中国艺术传统的极大丰富,即使大多数中国人反对佛教本身,它们仍然极其重要。

佛教对朝鲜和日本的影响具有更深刻的特点。这两个国家先前都不存在值得夸耀的、非常令人印象深刻的文化。当中国正在迫切地吸收佛教时,它们发现自己处于中国影响范围的最边缘。因此,正是披着佛教外衣的中国文明吸引了朝鲜的国王及其宫廷,公元372~528年,四分五裂的朝鲜各国国王把佛教定为国教。由于更加遥远,所以日本更无准备吸收最近的中国文明模式。但是,公元552年,一个佛教传道僧团到达这个“日出之国”,并取得了重大的成功。从此,日本列岛就加入了以中国为中心的文明(和半文明)国家之列。

印度对西方的影响

印度对文明世界的伊朗和罗马的影响远不如对远东和中亚那么明显。关于印度对欧洲和西亚产生过什么重大的影响,学者们意见并不一致。问题是缺乏记载。如果伊朗和罗马世界的基督教和其他宗教的禁欲者受到了来自印度的任何重要方式的影响,那么他们无法下此结论;从事件的性质看,我们不能指望有过任何记载。可以肯定地说,往来于印度与亚历山大里亚的卑微民众有充足的机会交流,被认为是来自印度禁欲者的、令人惊奇的传说故事。的确,我们知道至少有一名印度圣人到过地中海,因为他在雅典当众自焚,由于这个事件太令人兴奋和惊奇,所以被记载下来了。但是那些自称出现了幻觉,并把它解释为遇到了上帝的基督教修道士的记载,就不能被认为印度的偶像崇拜者在几个世纪前就已经这样做了。但是基督教禁欲活动与印度圣哲的虔诚是如此相似,埃及、叙利亚早期修道士所包含的圣洁方式也非常类似于古代印度禁欲者的遁世做法。一些早期基督教修道士可能从传说或印度禁欲者的实践活动中选择了一些关于如何成为圣徒的有用线索,这似乎完全是可能的,但是仍然无法证实。

在哲学领域——曾经是希腊异教理性主义的骄傲和奥秘——普罗提努斯(卒于公元270年)引进了新的主题,强调神秘主义,这些类似于长期研习《奥义书》的学生的思想。至少普罗提努斯及其同时代的人都意识到印度哲学的存在,它像希腊传统一样博大精深。

西方人可能一直低估那些隐蔽而有限地影响他们历史的文化运动的重要性。因此,有必要强调这个事实:印度文明扩张到东南亚,以及它对中国、朝鲜和日本生活方式的影响,使人类一半多的人口带有共同的文明色彩。如果亚洲拥有任何把印度与中国、日本、朝鲜、蒙古、缅甸、柬埔寨、锡兰各民族联系起来的文化传统的共同体的话,那么它应该归功于古代印度文明,特别是它的宗教。

希腊文化的成就并不更加伟大。