当我们拿起早上的报纸,看到有20个人死于火车事故(这些人前一天肯定从未想到过会死),或者是整个城镇都毁于海啸或洪水,这时你还会相信冥冥之中有上帝或命中注定这种事情吗?既然这样,为什么又要愚蠢而自私地想象会有一个上帝来保佑、指引我们这些微不足道的人?

然而,在我的生活中的确发生过许多很奇怪的事情,让我有时不得不相信冥冥之中自有安排。例如,开往圣彼得堡的那列火车没有按时在下午4点钟到达,由于风雪阻挡,整整晚点了12个小时,直到第二天凌晨4点才到站。没有人来接我。当我下车时,气温只有零下10度。我从没遇到过这么冷的天气。穿着厚棉衣的俄国马车夫不停地用戴着手套的拳头敲打胳膊,好让血管血液流通。

我留下女仆照看行李,然后雇了一辆单驾马车,把我送到欧罗巴酒店。在俄国一个黑乎乎的早上,我一个人坐着马车前往酒店,在路上看见了一幅可怕的场景,绝不亚于爱伦·坡作品中描述的那种可怕的气氛。

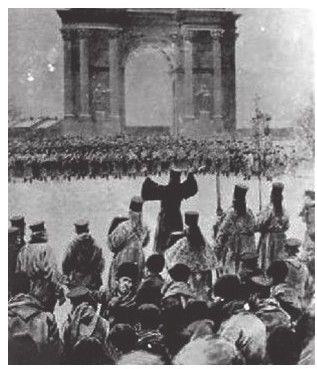

我远远看到一长列黑压压的队伍走过来,弥漫着悲惨凄凉的气氛。男人们抬着一口口棺材,一个个弯腰驼背缓缓而行。车夫放慢速度,低头在胸前划着十字。朦胧晨曦中的这一切,让我的内心充满了恐惧。我问车夫这是怎么回事。虽然我听不懂俄语,但他还是设法让我明白了这些死者是前一天在冬宫前被枪杀的工人。1905年1月5日,对这些人而言是致命的日子,只因为他们手无寸铁地请求沙皇帮助摆脱

贫困,要求给他们的妻子儿女面包。我让车夫停下。当这一长列哀伤的队伍从我面前经过时,我不禁流泪了,泪水在脸上冻成了冰珠。可是为什么要在黑暗的黎明时刻下葬呢?因为天亮以后下葬会引起更大规模的骚乱,所以下葬不可能在白天进行。我哽咽着,满腔义愤,目送这些抬着死难者缓缓行进的可怜的工人。如果不是火车晚点12个小时,恐怕我永远也看不到这种场面。

1905年1月的俄国冬宫大屠杀

1905年1月的俄国冬宫大屠杀啊,这是没有一丝光明的悲惨黑夜,

啊,蹒跚而行的是穷人的哀伤队伍。

双眼因多灾多难而泪水涟涟,

双手因辛勤劳作而长满老茧。

身裹破旧的黑色披肩,强忍内心的悲痛凄惨,

在死去的亲人身边呻吟哽咽。

在悲惨队伍的两边,

巡逻的卫队士兵正虎视眈眈。

如果我没有亲眼目睹这种场面,也许我的生命就会是另一个样子。面对这支看起来似乎没有尽头的队伍,面对这种凄惨悲凉的场面,我不禁暗暗发誓:一定要尽全力,为身处社会下层的人民群众而奋争。啊,由此看来,我以前的个人爱欲和痛苦,是多么的微不足道啊!即便是我的艺术,如果不能对穷苦民众有所帮助,那又有什么意义呢。最后,悲伤的送葬者远去了。车夫转过身,看到我满眼泪水,感到吃惊,他又在胸前划了个十字,无可奈何地长叹一声,然后赶马向酒店驶去。

登上酒店的楼梯,走进豪华的客房,躺在舒适的床上,我忍不住哭了起来,最终伴着泪水入睡。但是那悲惨的一幕,那天凌晨黑暗中的绝望和愤怒,已经深深地根植于我的心中。

欧罗巴酒店房间宽敞,天花板也很高。房间的窗户都是封死的,从未打开过,空气是通过墙壁高处的通风装置来流通的。我很晚才醒过来。演出经纪人来看我,好心给我带来了鲜花。我的房间里很快就堆满鲜花了。

两天之后,在圣彼得堡的贵族剧院里,我出现在当地的社会名流面前。这些看惯了装饰有华丽布景的芭蕾舞剧的外行们也许会认为,看一个穿着蛛网般希腊式束腰舞衣的年轻姑娘在简朴的蓝色布景前和着肖邦的音乐跳舞,并要用自己的灵魂表现出肖邦音乐的灵魂,是一件相当怪异的事情。但是,当第一曲舞毕,剧场里响起了雷鸣般的掌声。听到悲壮的序曲音乐,我的灵魂在痛苦中叹息;听到激昂的波洛乃兹舞曲,我的灵魂便恨不得完全融化在音乐里,因为愤怒而哭泣;我想起晨曦中悲惨的送葬队伍,心瑟瑟发抖,痛苦难耐。这样的灵魂居然在这群骄奢、势利的贵族观众中激起雷鸣般的掌声,真是不可思议!

第二天,有一位迷人、身材娇小的贵妇人来拜访我,她身穿黑色貂皮大衣,带着钻石耳坠和珍珠项链。原来她就是著名的舞蹈家金斯基,我十分震惊。她是以俄国芭蕾舞团的名义来欢迎我的,并邀请我去观看当天晚上在歌剧院举行的一个盛大的表演晚会。在拜罗伊特时,我已经习惯了芭蕾舞团的冷遇和敌意,他们甚至在我的地毯上撒下图钉,把我赤裸的脚都扎伤了。前后态度截然不同,我有点受宠若惊。

那天晚上,一辆温暖舒适、铺着高档皮草的豪华马车把我送到了剧院,我坐在剧院第一排摆满鲜花、糖果的头等包厢里,还有三个漂亮的圣彼得堡青年陪同。我仍然穿着我那小巧的希腊式束腰短裙和便鞋,在那些圣彼得堡的贵族和富人看来,我这副样子一定很奇怪。

我是一直反对芭蕾舞的,我认为那是虚伪而又荒唐的艺术,甚至可以说根本就不是艺术。可是当金斯基仙女般的身姿在舞台上翩翩起舞时,真像是一只可爱的小鸟或蝴蝶在飞舞,我禁不住为她鼓掌。

幕间休息时,我环顾四周,看到世上最美丽的女人,她们穿着华丽的袒胸露肩的晚礼服,满身珠光宝气,同样衣着华贵的男士侍立在她们身旁。这种豪华的场面与那天凌晨的送葬队伍恰恰形成巨大的反差,很令人费解。这些面带微笑的人,与那些受苦受难的人难道不是一样的人类吗?

演出结束后,我被邀请到金斯基的豪华府邸共进晚餐。在那里,我遇到了迈克尔大公,给他讲述了要为普通百姓的子女开办一所舞蹈学校的计划,他很惊讶。在他们看来,我肯定是个异想天开的人,但是他们还是以最大的热诚和慷慨接待了我。

几天后,可爱的舞蹈家巴甫洛娃来拜访我,我又一次被安排到包厢里,观看由她主演的芭蕾舞剧《吉赛尔》。虽然这些舞蹈动作与任何一种艺术和人类情感都是背道而驰的,可那天晚上巴甫洛娃在舞台上翩然起舞时,我还是忍不住对她的精彩表演报以热烈的掌声。

巴甫洛娃在家里举行了晚宴。她的家虽然比金斯基的豪华府邸要朴素些,但同样也很美丽。用餐时,我坐在两位画家巴克斯特和贝诺亚中间,并在那第一次见到了戏剧活动家赛格·佳吉列夫,我与他就我对舞蹈艺术的见解进行了热烈讨论,并对他讲了我不赞赏芭蕾舞的理由。

那天晚上用餐时,画家巴克斯特给我画了一张素描,这幅画如今已收入他的画集中。素描中的我表情严肃,几缕卷发忧伤地垂在脸的一侧。巴克斯特有着超人的洞察力,但那天晚上他竟然给我看起手相来。他发现我的一只手上有两条交叉的纹路,“你的事业将会很辉煌,”他说,“可是你会失去两个你的最爱。”当时,这个预言让我感到莫名其妙。

晚饭后,精力充沛的巴甫洛娃又为朋友们表演了舞蹈。虽然我们离开时已是早上5点多钟,她还是邀请我当天上午8点半去看她练功,如果我乐意的话。3小时后我如约前往(说实话,当时我已非常疲劳)。她穿着薄纱练功衣在练习一些高难度动作。有一位年迈的绅士用小提琴给她伴奏,并督促她更努力些。这位绅士就是著名的大师贝提巴斯。

我一坐就是3个小时,观看巴甫洛娃的高超舞技。她刚柔并济,仿佛是钢铁和橡胶制成的一般,神色坚毅而笃定,练起功来毫不含糊。这次练功,她好像是要把身体的动作与心灵完全分离开来一样,心灵只能远远地看着这些严酷的肌肉训练而空受折磨。这与我的那一套舞蹈理论是背道而驰的。我的理论认为身体只是一个工具,用来表现心灵和精神。

正在跳芭蕾舞的巴甫洛娃

正在跳芭蕾舞的巴甫洛娃到了12点,我们开始吃午饭,但在餐桌旁,巴甫洛娃面色苍白地坐着,几乎没怎么进食,也不喝酒。我承认我当时饿坏了,吃了好多炸猪排。巴甫洛娃把我送回了酒店,然后又去皇家剧院参加那些无休止的排练。我实在累坏了,躺在床上沉沉睡去。谢天谢地,幸好我没有学芭蕾!

第二天,我破例在8点钟起了个早,去参观俄国皇家舞蹈学校。在那里,我看见孩子们一排排站着,做着各种备受折磨的动作。他们用脚尖站立着,一站就是几个小时,就像是一些残酷而严厉的刑罚的受害者。空荡荡的大练舞房里缺少美感,也缺少灵感,墙上只挂着一张大大的沙皇画像,就像是一间刑讯室。从此我更加坚信,这所皇家芭蕾舞学校就是自然和艺术的敌人。

在圣彼得堡待了一周后,我就动身去了莫斯科。那里的观众起初不像圣彼得堡的观众那么热情,不过,在此我还是要引用伟大的斯坦尼斯拉夫斯基书中的相关文字:

大约是在1908年或1909年的时候,具体时间记不清了,我有幸结识了给我留下极深印象的当今两位伟大的天才——伊莎朵拉·邓肯和戈登·克雷格。我去观看伊莎朵拉·邓肯的表演完全是一个偶然,因为在此之前我对她毫无所知,也没有看到预告她要来莫斯科演出的海报。因此,当我看到来看她演出的为数不多的观众里,却有以马蒙托夫为代表的一大批画家和雕刻家,还有许多芭蕾舞演员,以及许多常看首场演出的观众和新鲜事物的猎奇者后,感到非常惊讶。邓肯在舞台上的首次露面并没有给我留下太深的印象,因为我不习惯于看舞台上出现一个几乎全裸的人体,所以很难欣赏并理解这位舞蹈家的艺术。第一个节目演完后,只引起了一阵稀稀落落的掌声,而且还夹杂有零零星星的喝倒彩的嘘声。但是,接下来的几个节目——其中有一个特别具有艺术表现力——演完后,我对其他观众的冷淡反应再也无法忍受了,就毫不掩饰地起身大声鼓起掌来。

到了演出间歇,我已经成了这位伟大艺术家的新的信徒,跑到舞台前去为她鼓掌。让我感到高兴的是,我发现马蒙托夫正与我肩并肩站在一起,而且他的动作和我完全一样。在马蒙托夫身旁,还有一位著名的舞蹈演员、一位雕塑家和一位著名作家。当其他观众们看到带头鼓掌的人当中有莫斯科著名的艺术家和演员时,感到非常震惊。嘘声停了下来,观众开始陆陆续续地鼓掌,直至全场响起了热烈的掌声,随后是多次要求谢幕。演出结束时,剧场里已是掌声雷动,一片欢腾。

从那以后,邓肯的舞蹈表演我一场不落地观看。去看她的演出,是受我内心深处与她息息相通的艺术感受的驱使。后来,当我对她的舞蹈创作艺术和她的好友克雷格的思想都有了进一步地了解后,我才终于明白,在世界上不同的角落,虽然不同领域的人们受到不同原因的驱使,但是,其实大家都在艺术中努力追求着同样源于自然的创造原则。一旦相遇,他们都会为彼此思想上的共同点而感到惊喜。这种感受正是我在此描述的会见中所体会到的。我们几乎还没有交谈一句就已经相互理解了。邓肯初访莫斯科时我无缘与她相识。但当她第二次来时,我就把她敬若上宾了。这次接待成了我们大家的事情,因为我们剧团的全体演员都来欢迎她了。他们终于全都了解了她,并把她作为一位真正的艺术家来喜爱。

邓肯不知道如何系统、条理地来解释她的艺术。她的种种艺术想法大都是脱口而出,是日常生活中的奇思妙想。比如,当有人问是谁教她跳舞时,她回答说:“是歌舞女神忒耳普西克瑞。我刚学会站立时,就开始跳舞了。我跳了一辈子舞。人们、人类、整个世界都得跳舞。过去是这样,将来也会永远是这样。即使有人想干涉这一切,不愿尊重自然赋予我们的这一本能的需求,那他们是枉费心机。我想说的就是这些。”她用她独特的美式法语结束了讲话。她还谈到有一次刚刚演完了一个节目,就有人进入她的化妆室,干扰她下一个节目的演出,她解释说:“我不能不做准备就去演出。在走上舞台前,我必须要在自己的心灵中装上一台发动机。发动机启动时,我的胳膊、我的腿以及我整个的身体都会摆脱我的意志而自由起舞。可如果我没时间在心灵中安装那台发动机,我就不能跳舞。”那时,我正在寻找那种非常有创造性的发动机,想搞清楚一个演员如何学会在走上舞台前把它安装在自己的灵魂之中。很显然,我向邓肯问这些问题会使她感到厌烦,于是我就仔细观察她的排练和表演。只见她的面部表情随着情绪的变化而改变,她那亮闪闪的双眼充分显示了她灵魂里所发生的一切。回忆当时我们对艺术的几次随意的探讨,再比较一下她的追求与我的努力,我明白了,我们其实殊途同归,都在寻找着不同的艺术门类中的共同的东西。在我们谈论艺术的过程中,邓肯不断提起戈登·克雷格的名字。她认为他是个天才,是当今戏剧界中最伟大的艺术家之一。“他不仅属于他的国家,而且属于全世界,”她说,“他应该生活在一个能够充分展现他天才的地方,生活在一个工作条件和大环境最能适合他要求的地方。他的位置就在你们的艺术剧院。”

我知道邓肯在给他的很多书信中,介绍了许多关于我和我们的剧院的事情,她劝他来俄国。至于我自己,我开始劝说我们剧院的领导聘请这位伟大的舞台指挥来为我们的艺术注入新的活力,就好比在面团里放入更多的酵母。因为在我看来,我们的剧院终于冲破了横亘在面前、阻碍它前进的一堵墙。我必须完全公正地对待我的同事们。他们都很积极,像真正的艺术家一样来讨论事情,决定动用一大笔钱来发展我们的艺术。

我害怕芭蕾舞,却对斯坦尼斯拉夫斯基的剧团满心向往。只要没有演出,我每晚都去那里,剧团里所有的人对我都很热情。斯坦尼斯拉夫斯基也经常来看我,他以为通过与我深谈,就可以把我的舞蹈艺术变成他戏剧中的一个全新的舞蹈体系。但我告诉他,要想取得成功,必须从孩子们身上抓起。于是,当我再次去莫斯科时,真的看到他剧团里的一些年轻漂亮的女孩子正努力学习,但效果并不理想。

由于斯坦尼斯拉夫斯基整日在剧院排演,忙得不可开交,所以他习惯于在演出结束后来看我。他在他的书中曾写道:“很显然,我向邓肯问这些问题会使她感到厌烦。”其实事实并非如此,他没有让我感到厌烦;恰恰相反,我倒很乐意跟他交流我的舞蹈理念。

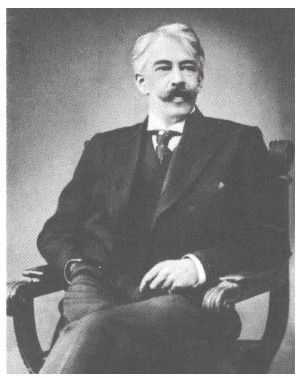

康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基,俄国著名戏剧大师,其创立的斯坦尼斯拉夫斯基演剧体系对整个20世纪的剧场史具有深远的影响

康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基,俄国著名戏剧大师,其创立的斯坦尼斯拉夫斯基演剧体系对整个20世纪的剧场史具有深远的影响事实上,冰天雪地的气候、俄国的食物尤其是鱼子酱,已经治愈了与托德精神恋爱而引起的憔悴,现在我满心渴望与一个强壮的男人接触。当斯坦尼斯拉夫斯基站在我面前时,我觉得他就是我要找的人。

一天晚上,我注视着他俊美的身躯、宽阔的臂膀和开始变得花白的鬓角,内心升腾起一股反叛的欲望,我再也不想扮演欧吉利亚了。就在他要离开时,我双手搭上了他的肩,然后勾住他的脖子,他的头低下来,之后我吻住他的唇,他温柔地回吻我,却面带惊讶,好像这是多么不可思议的事。我试图进一步挑逗他,他却惊得后退,只是问我:“可是,孩子怎样办?”“什么孩子?”我问。“当然是我们的孩子啊,我们拿他怎么办呢,你想过没有?”他继续严肃地说:“我绝不允许我的哪个孩子在我的管教之外成长,但现在这种状况我们很难做到。”

他关于孩子的严肃态度让我忍俊不已。他有些恼怒地盯着我,神情悲戚地穿过酒店走廊离开了。我整晚都在回味这件事,不停地发笑,可是笑归笑,我还是有些伤心和懊恼的。我终于想明白了,为什么一些优雅的男人在与知性女子约会几次后,不但弃之而去,反而跑到一些声名狼藉的场所去寻开心。我是一个女人,我不能那么做,那天晚上我辗转反侧难以入眠。第二天早晨,我到一家俄国浴室去洗澡,交替的蒸腾热气和冷水使我精神振奋,让我恢复了正常。

跟斯坦尼斯拉夫斯基不同的是,在金斯基包厢里遇到的那一类年轻人可是很愿意跟我亲近交欢。然而只要他们一开口讲话,我就感到非常厌烦,更不用提什么欲望了。我想,这就是所谓的“理智”吧。显然,在与查尔斯·哈利和海因里希·托德这些启人心智、富有教养的人交往以后,我再也不能忍受那些浅薄的纨绔子弟了。

多年后,我把这件事讲给斯坦尼斯拉夫斯基的妻子听,她也觉得有趣,大声说道,“啊,这倒很像他的为人。他对待生活一直都是很严肃的。”

我后来虽然又发动过几次攻势,但得到的仅仅是几个甜甜的吻,有时还是冷冰的、坚决的回绝,丝毫没有回旋的余地。从此以后,斯坦尼斯拉夫斯基在演出结束后再也不敢到我的房间里来了。但是有一天,他用一辆敞篷雪橇把我带到乡下的一个饭店,我们开了个单间,在里面共进午餐,我高兴极了。我们喝着伏特加和香槟,谈论艺术。最后我终于放弃了,我想就算是妖女赛克斯亲临,恐怕也无法攻破斯坦尼斯拉夫斯基坚固的道德防线。

我常听人说,进入演艺界的年轻女孩会遇到许多可怕的危险。然而,读者可以从我的艺术生涯中看到,事实并非如此。崇拜者对我只有敬畏和仰慕,这让我哭笑不得。

离开莫斯科以后,我到基辅做了短暂的访问演出。剧院票价高,学生消费不起,他们便站在剧院前面的广场上不让我通过,希望我答应专门为他们进行一次演出。当我离开剧院后,他们仍然留在广场,对剧院经理发泄不满。我站在雪橇上对他们说,如果我的艺术能够鼓舞俄国的知识青年,我将感到无比的幸福和自豪,因为世界上还没有哪一个地方的学生能像俄国的学生这样关注理想和艺术。

因为原来签下的合同,我必须回柏林演出,我对俄国的第一次访问就这样很快结束了。离开之前,我签了一个春季再回俄国演出的合同。尽管这次俄国之行时间短促,但是产生了很大的影响。他们就我的艺术理念展开了激烈的争论,赞成和反对的都有,就好像在坚定的芭蕾舞迷和热心支持邓肯舞蹈的人之间展开了一场决斗。也就是从那个时代开始,俄国的芭蕾舞才开始使用肖邦和舒曼的音乐,并开始穿古希腊舞衣;有些芭蕾舞演员甚至做得更彻底,像我一样不穿舞鞋和袜子表演。