1977年10月20日,上海高干医院——华东医院里,正在供应晚餐。晚餐是可口的馄饨。一位八十七岁高龄的瘦弱病人才吃了一个馄饨,便吐了出来。他摇摇头,轻声对守在床前的曾是他的研究生的陈光磊说道:“我吃不下。”

他躺了下来。护士走进来收拾盘碗。当护士离去时,他忽地伸出手来轻轻挥动,仿佛向她致谢、告别——这是他人院后从未有过的动作。

就从这个晚上开始,他的病情恶化了,再也说不出话来。医院的大夫、护士日夜轮流看护着他……

他便是当年《共产党宣传》第一个中译本的译者陈望道,中国共产党最早的党员之一。

陈望道曾与陈独秀有过密切的合作。陈独秀1920年底去广州时,委托陈望道主持上海《新青年》编辑工作。然而,没多久,陈望道与陈独秀之间,发生了激烈的争执。其中的缘由,如同邓明以的《陈望道》一文[1]所写的那样:

中年陈望道

中年陈望道正当陈望道等积极参与筹备召开党的“一大”之时,为审批组织活动经费一事,陈独秀和李汉俊发生了争执。据李达回忆说:“李汉俊写信给陈独秀,要他嘱咐新青年书社垫点经费出来,他复信没有答应,因此李汉俊和陈独秀闹起意见来”。不料这一争执竟牵连到陈望道身上。陈独秀曾蛮横地到处散发书信,诬称李汉俊和陈望道要夺他的权。如尚在日本留学的施存统,在接到陈独秀的信后,信以为真,竟然为此感到疾首痛心。于是便给李汉俊写了一封措辞十分激烈的谴责信,把李、陈二人大骂了一通。陈望道见到施的这封来信顿时火冒千丈,认为“陈独秀此举实在太卑鄙了”(引自陈望道1951年写的思想小结)。于是他坚持要求陈独秀对事实予以澄清,并向他公开道歉。但陈独秀不肯这样做。陈望道一气之下,就表示今后不愿再接受陈独秀家长式的统治,提出脱离组织的请求,并因此而未去出席党的第一次代表大会。陈望道虽然没有出席党的“一大”,但当时也没有脱离党的组织。

1921年11月,上海成立中国共产党上海地方委员会,陈望道担任第一任书记(又称委员长)。

但是,陈望道仍不满于陈独秀家长式作风,再度要求退出中国共产党。中国共产党曾派茅盾劝说当时要求退党的邵力子、沈玄庐、陈望道三人。

茅盾回忆道:

党组织又决定派我去向陈、邵解释,请他们不要出党,结果,邵力子同意,陈望道却不愿。他对我说:“你和我多年交情,你知道我的为人。我既反对陈独秀的作风而要退党。现在陈独秀的家长作风依然如故,我如何又取消退党呢?我信仰共产主义终身不变,愿为共产主义事业贡献我的力量。我在党外为党效劳也许比党内更方便。”[2]

从此,陈望道脱离了中国共产党。

陈望道投身于教育事业、文化事业和学术研究。他担任中国共产党创办的上海大学中文系主任。1927年后,任复旦大学中文系主任。他参加左翼文化运动,与鲁迅有着密切交往。1934年9月他在鲁迅支持下,创办进步刊物《太白》。他从事修辞学研究,于1932年出版了开山之作《修辞学发凡》。

解放后,陈望道被任命为复旦大学校长。他以民主人士的身份,出现于各种社会活动之中。

他担任中国民主同盟中央副主席兼上海市委员会主任委员。1960年冬起,他担任修订《辞海》的总主编。

他毕竟是中国共产党最早的党员之一,总希望有朝一日回到中国,共产党。特别是1956年元旦,毛泽东在上海会见了他这位老朋友,谈起往事,更使他强烈地希望重返中国共产党。

陈望道向中国共产党上海市委透露了自己的要求。

陈望道的身份、资历非同一般中国共产党党员。他要求重新入党,不是中国共产党上海市委所能决定的。

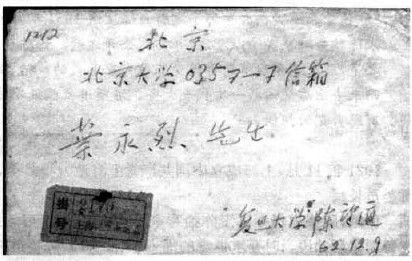

陈望道致叶永烈信的信封

陈望道致叶永烈信的信封逐级向上请示,最后把报告送到了中国共产党中央主席毛泽东那里。

毛泽东主席了解陈望道的历史和为人。他说“陈望道什么时候想回到党内,就什么时候回来。不必写自传,不必讨论。可以不公开身份”。(这是毛泽东话的大意。据陈光磊1990年3月18日与笔者谈话时,回忆陈望道生前曾告诉过他这一段毛泽东的话)

就这样,陈望道于1957年6月,由中国共产党中央直接吸收他为中国共产党党员。

陈望道重新入党之后,没有公开中国共产党党员身份,仍以非中国共产党人士的面目参与社会活动。直至1973年8月,他作为中国共产党“十大”代表出席会议,他的名字出现于代表名单之中,人们才惊讶地得知他是中国共产党党员。

“文革”之初,陈望道在复旦大学曾遭到大字报的猛烈攻击,说他“执行修正主义教育路线”等等。北京大学校长陆平蒙尘,他作为复旦大学校长亦受重炮猛轰。

他的体质颇好。他自幼练过武功,据云,徒手可对付三四个未曾学过武术的人,有一根棍子则可对付十来个人。陈光磊是他在解放后招收的第一个研究生。据陈光磊回忆,陈望道曾叮嘱过他:“我睡着时,有急事,你只可喊我,不可用手拉我。”原来,他睡觉时,总是双手握拳于胸前,谁拉他一下,他会“条件反射”,那拳头就会在睡梦中“出击”!

往常,他若不慎跌跤,用一只手轻轻一撑,便会一跃站正,然而,1968年,有一天参加“抗大清队学习班”(“抗大清队学习班”,指用延安抗日军政大学那种精神、作风去“清理阶级队伍”),他在复旦大学教学楼前滑倒而起不来,便叹道:“功散了,体力大不如前了!”

“文革”的冲击,加上夫人蔡葵在1964年患脑瘤故世,这两桩事使他老态骤增,头发稀疏,精神大不如前。所幸中国共产党中央通知上海要保护陈望道,这才使他免受那些批斗。他在极度的孤寂之中,仍坚持研究修辞学。他的卧室里堆满了书。他日坐书城,埋头学问。儿子陈振新和儿媳朱良玉照料着他的生活。

他家在二楼。楼下便是语言研究室。他的学生们,也细心照看着他。

他年轻时,性格异常急躁,雅号“红头火柴”。历经磨难,他变成了“黑头火柴”,变得“安全”起来。人们尊称他为“陈望老”,雅号“城隍佬”。

老人怕跌。自从他“功散了”之后,他在家中又跌了一次。晚年,他不得不三天两头住进医院。但是,他的头脑仍很清楚,思维很有条理,仍能清楚地与人谈话。

自从1977年10月20日晚病危之后,他变得气短、气急,不能言语。经过医生抢救,呼吸一度恢复正常。双眼能够睁开,见到前来看望的熟人尚能领首致意。

毕竟已是87岁高龄。正常的呼吸维持不了多久,又转急了。

医生们全力抢救,给他进行人工呼吸。

抢救进行了一个多星期。1977年10月29日凌晨4时,他的心脏停止了跳动。

1980年1月23日,中国共产党上海市委为陈望道举行了隆重的追悼会。他的骨灰盒上覆盖着中国共产党党旗。

他去世之后,他的遗著由上海人民出版社分四卷出版——《陈望道文集》。其中第4卷为译著及有关翻译的文章。他的《共产党宣言》中译本收入了第4卷。

[1]《中国共产党党史人物传》,第25卷,陕西人民出版社1985年版。[2]茅盾:《我走过的道路》(上),240—241页,人民文学出版社1981年版。